障害のあるアーティストたちの輝かしい才能を称える場として、「HERALBONY Art Prize 2025 Presented by 東京建物|Brillia」の開催が決定!

●

アートに満ちた芸術文化の拠点として人と街をつなぐ 超高層複合ビル「TODA BUILDING」が、東京都中央区京橋に開業

戸田建設株式会社は、東京都中央区京橋一丁目にて開発を進めていた超高層複合ビル「TODA BUILDING」を、2024年11月2日(土)に開業しました。これにより、2016年に都市計画決定の京橋一丁目東地区計画が完了し、街区「京橋彩区」もグランドオープン。オープニングセレモニーでは、中央区副区長、地元町会長並びに京橋彩区エリアマネジメント代表理事、当社代表取締役社長 大谷清介氏によるテープカットセレモニーのほか、江戸町火消による木遣りや纏振りなどの演舞が執り行われました。

「TODA BUILDING」について、代表取締役社長 大谷清介氏氏は「多様な価値を生み出し続けることはもちろん、これからも京橋の街とともに歩み、新たな文化を創出して参ります」と述べ、アートの力に満ちた新たな門出を賑やかに盛り上げました。

「TODA BUILDING」は、本社ビル建替えを機に、隣接街区と共同して都市再生特別地区制度(以下、特区)を活用し、特区テーマを「まちに開かれた、芸術・文化拠点の形成」と「街区再編、防災力強化、環境負荷低減」として、それぞれが超高層複合用途ビルを建設する大規模プロジェクトとして開発を進めてきました。

「TODA BUIDLING」は、ビル共用部でのオフィスワーカーと芸術文化エリア利用者の交流を意図し、8~27階をオフィスフロア、1~6階を芸術文化施設と商業施設で構成する地下3階地上28階建ての超高層複合用途ビルとなっています。「人と街をつなぐ」をコンセプトに、ミュージアム、ホール&カンファレンス、ギャラリーコンプレックス、創作・交流ラウンジ、ギャラリー&カフェを設けるほか、当社のアート事業を含む様々なアートプログラムやイベントを展開することで、オフィスの枠を超えたアートとビジネスが交錯する場所を創出します。「TODA BUILDING」は、新たな芸術文化の発信地として、江戸期より多くの芸術資産が息づく京橋の文化的価値醸成に貢献し、街に開かれたビルとして、オフィスワーカーへの「アート&ウェルネス」を提供していくとのこと。

また、「TODA BUILDING」開業とともに、パブリックアートプログラムが「APK PUBLIC Vol.1」スタート。「APK PUBLIC」は、新進アーティストやキュレーターによる都市の風景を担う大規模な作品発表の場として、「TODA BUILDING」の共用空間を活用し、更新性のあるパブリックアートを展開するプログラムです。来街者やオフィスワーカーが日常的に作品のある空間を体感し、クリエイティビティが刺激されることで、視野の拡張をもたらし日々の生き方や働き方を豊かにしていくことを目指します。

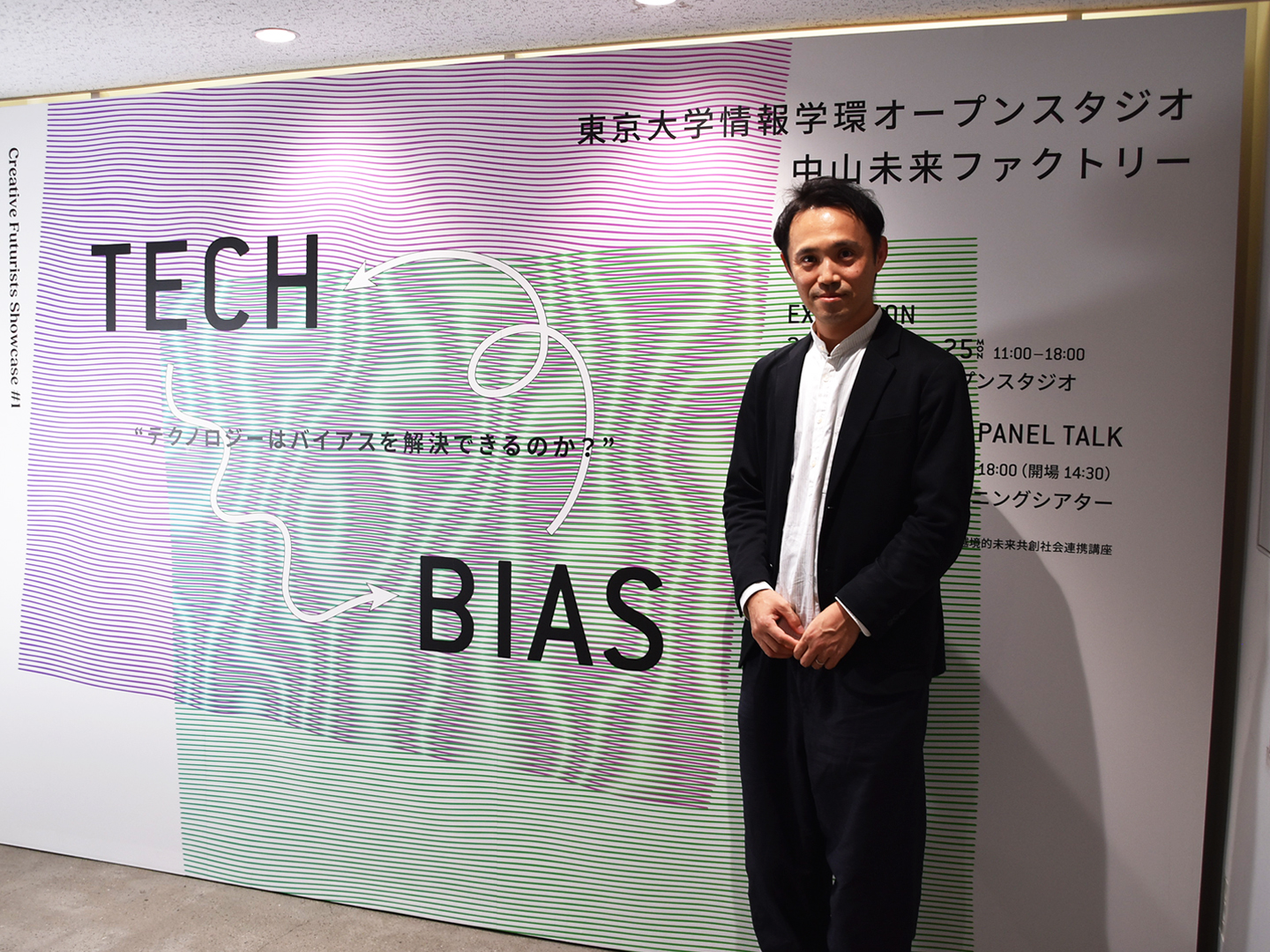

第1回は、国内外で活躍するキュレーターの飯田志保子氏を迎え、不確かな時代の閉塞感を未来志向のポジティブな展望に転換できるよう「螺旋の可能性―無限のチャンスへ」をコンセプトに作品を展開します。

【開催概要】

会期:2024年11月2日(土)~2026年3月(会期終了日は未定/ビル休館日はご覧いただけません)

時間:7時~20時

会場:TODA BUILDING 広場、1-2Fエントランスロビー(東京都中央区京橋1-7-1)

入場:無料

主催:戸田建設株式会社

アーティスト:小野澤峻、野田幸江、毛利悠子、持田敦子

キュレーター:飯田志保子

■TODA BUILDINGオープニングイベント

<第1弾>Tokyo Dialogue 2024 トークセッション

開業直前の「TODA BUILDING」の工事仮囲を舞台に、今年10月に開催された屋外写真展「Tokyo Dialogue 2024」を出展アーティスト、キュレーターと共に振り返ります。写真と言葉による対話を通して、変わりゆく都市の姿を描き出すこのプロジェクトも最終回を迎えた今年、改めてプロジェクトを通して私たちが思い巡らせてきた都市の過去、現在、未来へのつながりについて、それぞれの対話を通して考えてみたいとのこと。

【開催概要】

日 時:2024年11月30日(土) 14:00~16:30(受付13:30)

会 場:3F APK ROOM

登壇者: 今井智己(写真家)、堂園昌彦(歌人)、上田 良(写真家)、青柳菜摘(アーティスト・詩人)、鈴木のぞみ(写真家)、藤井あかり(俳人)

モデレーター: 小髙美穂(キュレーター)

定員:会場30名 ※オンライン配信あり

参加費:有料/作品集付き

主催・企画:T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO、戸田建設株式会社

オープニングイベント Tokyo Dialogue 2024 トークセッション | EVENT | ART POWER KYOBASHI - アートパワー京橋

<第2弾>APK PUBLIC Vol.1 トークセッション

「TODA BUILDING」の共用スペースでパブリックアート作品を展開するプログラムAPK PUBLIC Vol.1の開催にともない、トーク

イベントを開催します。4名の参加アーティスト、キュレーターが一堂に介し、企画検討から作品制作、設置、展示にいたる過程の様々な試行錯誤の様子など、ここでしか語れない制作秘話を語り合います。

【開催概要】

日 時:2024年12月7日(土) 13:30~16:00(受付13:00)

会 場:4F TODA HALL & CONFERENCE TOKYO・カンファレンスルーム401-402

登壇者:小野澤 峻、野田幸江、毛利悠子、持田敦子(すべてAPK PUBLIC Vol.1 参加アーティスト) モデレーター: 飯田志保子(キュレーター)

定員:80名

参加費:無料 ※申込は11月7日開始予定。

オープニングイベント APK PUBLIC Vol.1 トークセッション | EVENT | ART POWER KYOBASHI - アートパワー京橋

<第3弾>APK STUDIES トークセッション

2025年2月にメンバー募集、6月に第1期がスタートするAPKSTUDIES のプログラム紹介を兼ねてトークイベントを開催します。APK STUDIES のファシリテーターと、ロゴ制作に関わったデザイナーと共にロゴ制作の経緯を振り返り、「広報」の仕事をしているAPK STUDIES 第1期のゲストを加えて、参加者も共にコミュニケーションデザインや運営チームの共通認識に関する悩みを話し合いたいそうです。

【開催概要】

日 時:2025年1月18日(土) 14:00~15:30(受付13:30)

会 場:3F APK ROOM

ゲスト:大西隆介(direction Q 代表取締役/APK アートディレクション)、中田一会(APK STUDIES 第1期ゲスト)

モデレーター:青木 彬(APK STUDIESファシリテーター)

定員:20名

参加費:無料 ※申込は12月より開始予定。

オープニングイベント APK STUDIES トークセッション | EVENT | ART POWER KYOBASHI - アートパワー京橋

開幕まであと5カ月! 文化芸術・ 経済活性化や社会課題の顕在化を意味する「ソーシャルインパクト」をテーマに、関西発の文化芸術を世界に向けて発信する「Study:大阪関西国際芸術祭2025」

●