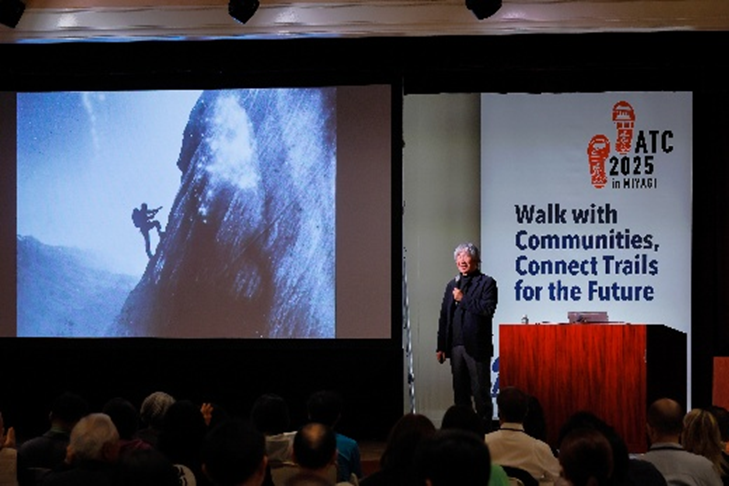

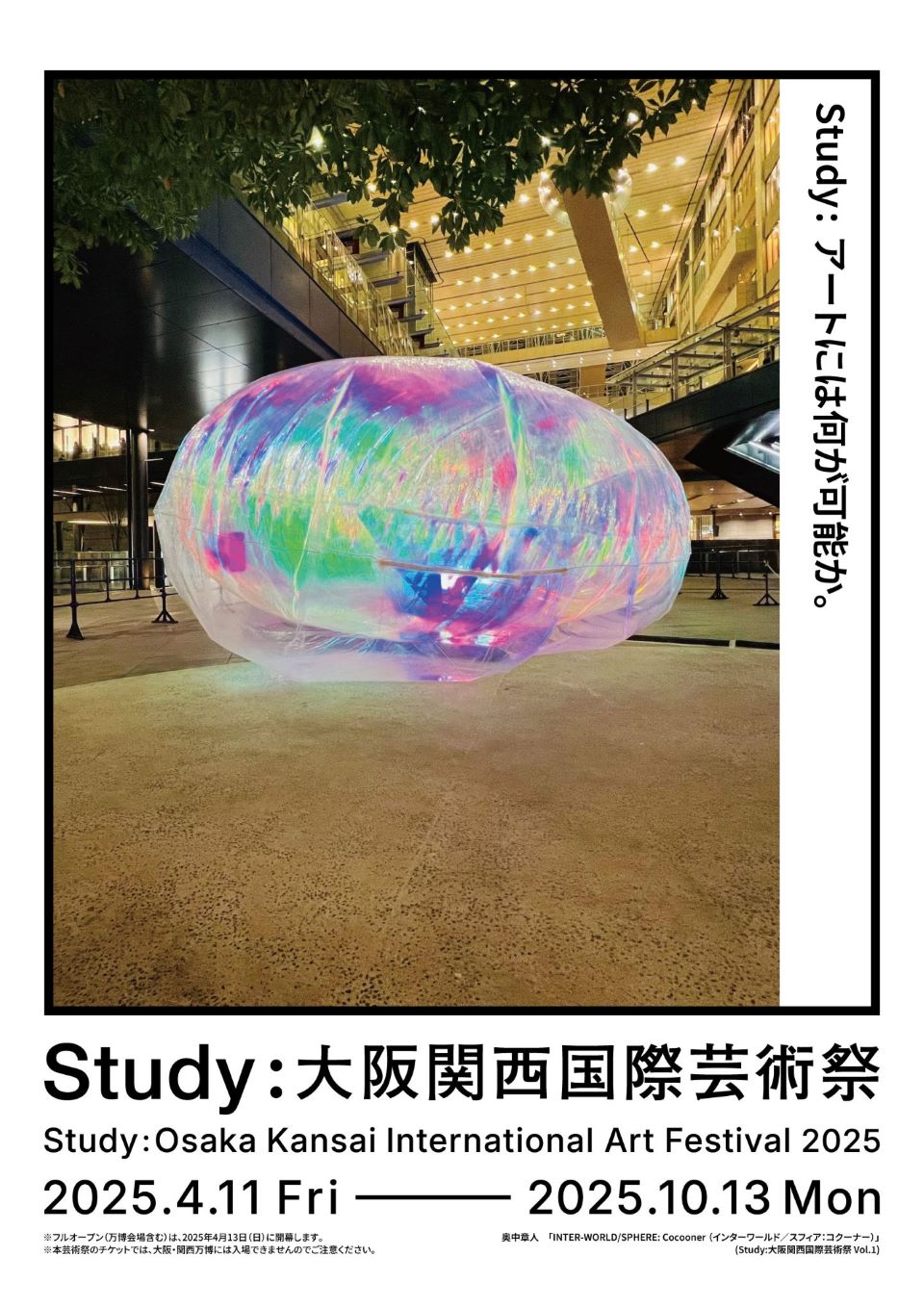

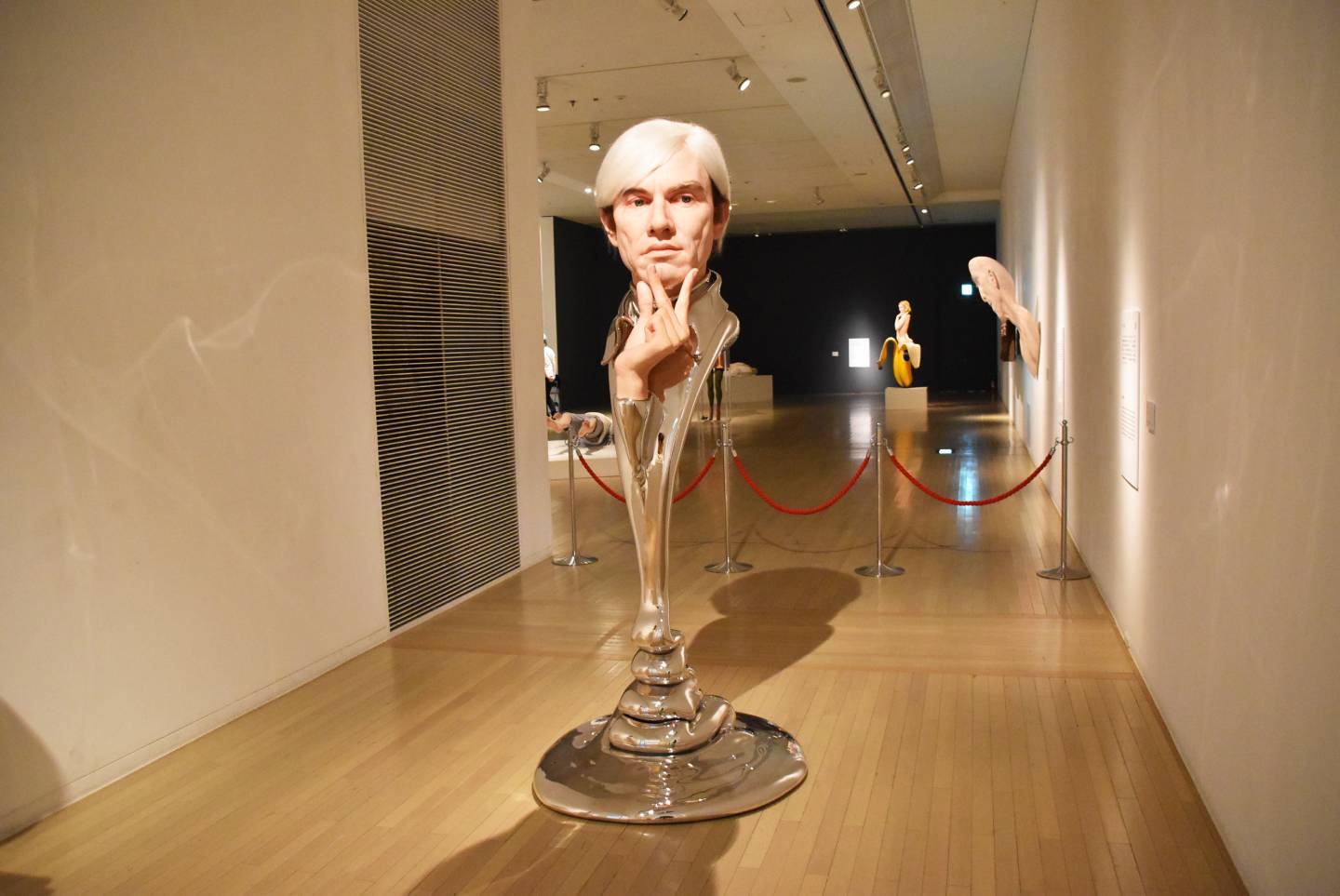

文化芸術・経済活性化や社会課題の顕在化を意味する「ソーシャルインパクト」をテーマとした大規模アートフェスティバル「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」のレポート

文化芸術・経済活性化や社会課題の顕在化を意味する「ソーシャルインパクト」をテーマとした大規模アートフェスティバルの開催を目指し、その実現可能性を検証するためのプレイベントとして、2022年より過去3回国際芸術祭を開催してきた「Study:大阪関西国際芸術祭」。2025年、規模を拡大して満を持して「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」が、2025年4月6日から10月13日まで開催されました。

安藤忠雄建築の大阪文化館・天保山、黒川紀章建築の大阪国際会議場・中之島、西成、 船場、JR大阪駅エリアなど、大阪・関西地区の様々な場所で、展覧会やアートフェア、アートプロジェクトを展開。

美の普遍性を提唱し、日本の芸術を世界で再価値化することを目指す、国際的現代アートギャラリー「ア・ライトハウス・カナタ」にて、現代日本陶芸の第一人者である三原研氏による個展「響」を開催

美の普遍性を提唱し、日本の芸術を世界で再価値化することを目指す、国際的現代アートギャラリー「ア・ライトハウス・カナタ」は、現代日本陶芸の第一人者である三原研氏による個展「響」を、2025年11月20日(木)〜12月6日(土)までの期間、ア・ライトハウス・カナタ 表参道にて開催します。

本展は、三原氏が長年にわたり追求してきた造形探求の延長線上で生まれた最新シリーズ「響」の初公開となる展覧会であり、2025年秋に、東京・表参道へ移転した新ギャラリーにおける最初の個展です。

島根県出雲の雄大な自然に育まれた三原氏の作品には、自然の摂理に通じる普遍性が静かに息づいています。三原氏はこれまで20年にわたり「起源(Kigen)」「鼓動(Kodo)」「景(Kei)」「久遠(Kuon)」「醒(Sei)」の作品群を発表し、メトロポリタン美術館をはじめ、世界の名だたる美術館に収蔵されるなど、いずれも国内外で高い評価を受けながら、進化を続けてきました。

作品を「自身の心を映す水鏡」と捉え、作家自身の変化とともに作品もまた変化するーその必然性を体現するように造形は変化を続け、2023 年、アメリカ・ニューヨークでの25周年を記念する個展をもって、直近のシリーズ「醒(Sei)」が完結。そこに静かに新たな造形への扉が開かれ、その延長線上で生まれたのが、最新シリーズ「響(Kyo)」です。

「響」は、三原作品のなかでもとりわけ“建築的”な造形美を湛えています。器という概念を完全に超え、壁のようにゆるやかなアールを描く動きを軸に、外側と内側が境なくつながり、空間と呼応しながら立ち上がります。こうした造形は、三原氏が長年続けてきた造形探求の中から自然に導かれたものです。

本展では、土の記憶を頼りに、まだ見ぬ景色を求め続ける三原氏の新たな15点の作品群を展示。三原研の新たな章の始まりを、ぜひご高覧いただければ幸いです。

ア・ライトハウス・カナタ 表参道 『三原研 個展「響」』

開催期間 :2025年11月20日(木)~12月6日(土)

開催時間 :11:00-18:00 ※最終日のみ16:00 終了

定休日 :日曜・月曜・祝祭日

会場 :ア・ライトハウス・カナタ

東京都渋谷区神宮前 3 丁目 5-7

Tel. 03-5411-2900

※作家在廊日 :11月20日(木)、21日(金)、22日(土)

三原研/KEN MIHARA

1958年 島根県簸川郡(現・出雲市)佐田町に生まれる

1981年 舩木研児氏に師事

1999年 NHK BS2[やきもの探訪]にて「大いなる─器」放映

2005年 第 1 回菊池財団海外研究助成金によりイタリア滞在(-2006)

主要な収蔵先

- メトロポリタン美術館(アメリカ)

- ニューオリンズ美術館(アメリカ)

- 兵庫陶芸美術館(日本)

- フィラデルフィア美術館(アメリカ)

- ロサンゼルス郡立美術館(アメリカ)

- ヴィクトリア&アルバート美術館(イギリス)

- ボストン美術館(アメリカ)

- 東京国立近代美術館工芸館(現・国立工芸館、日本)

- サンフランシスコ・アジア美術館(アメリカ) ほか

主な個展

- 2008 個展 Joan B. Mirviss Ltd./(ニューヨーク、アメリカ)

- 2010 「Ken Mihara, Shihoko Fukumoto 展」Galerie Besson(ロンドン、イギリス)

- 2015 個展 Galerie Marianne Heller(ハイデルベルク、ドイツ)

- 2016 個展 Japan Creative Center / Mulan Gallery(シンガポール)

- 2019 個展 Mayaro(パリ、フランス)

- 2020 個展「醒」ア・ライトハウス・カナタ(東京、日本)

- 2020 個展「醒 II」ア・ライトハウス・カナタ(東京、日本)

- 2023 「SEI 3.0 ReTURN / ReBIRTH 三原研 25 周年展」(ニューヨーク、アメリカ) ほか

受賞・入選

- 2001 茶の湯の造形展 大賞 田部美術館(島根、日本)

- 2008 2007 年度 日本陶磁協会賞

- 2001 茶の湯の造形展 秀美賞 田部美術館(島根、日本) ほか

ア・ライトハウス・カナタ/A Lighthouse called Kanata

2007 年の設立以来、ア・ライトハウス・カナタ は 21 世紀における現代日本美術の再評価に取り組み、多様な視点から現代美術の境界を拡張することを目指しています。美的伝統の再発見と進化を通じて、日本国内外のアーティストによる抽象絵画や彫刻に焦点を当て、素材へのこだわりを通じて新たな美の概念を創造しています。また、国内外において、年間を通して多数の展覧会を開催し、主要な国際アートフェアに出展。新進気鋭のアーティストから、確立されたベテラン作家までを記録・紹介する出版活動を通じて、そのプログラムをさらに充実させています。さらに、メトロポリタン美術館(ニューヨーク)、ヴィクトリア&アルバート美術館(ロンドン)、龍美術館(上海)など、世界の主要な文化機関と協力し、ギャラリーの独自の視点と美学を国際的な舞台で発信するためのプラットフォームを創出しています。そして、2025年秋、東京・表参道の自社ビルへ拠点を移転。さらなる日本美術の未来への架け橋となることを目指しています。

公式サイト:https://lighthouse-kanata.com/

Instagram:https://www.instagram.com/ligh...

Facebook:https://www.facebook.com/aligh...

国際芸術祭「あいち2025」が、2025年11月30日まで開催中。テーマは、現代アラブ世界を代表する詩人・アドニスの詩の一節「灰と薔薇のあいまに」

2010年から3年ごとに開催され、今回で6回目を迎えた国際芸術祭「あいち 2025」。国内最大規模の国際芸術祭の一つであり、国内外から62組のアーティストが参加し、愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなかで、現代美術展、パフォーミングアーツ公演、ラーニング・プログラムを展開しています。現代美術を基軸とし、舞台芸術なども含めた複合型の芸術祭で、ジャンルを横断し、アートの多様性を「あいち」から発信しています。

開催目的としては、以下3つを掲げています。

1.新たな芸術の創造・発信により、世界の文化芸術の発展に貢献します。

2.現代美術等の普及・教育により、文化芸術の日常生活への浸透を図ります。

3.文化芸術活動の活発化により、地域の魅力の向上を図ります。

スイスと日本の創造性が交わる、テクノロジーと自然、持続可能性の対話。「交わる水:アートとサイエンスが映す、地球の繊細なバランス」

執筆者:遠藤友香(Yuka Endo)

在大阪スイス領事館(スイスネックス・ジャパン)は、2025年9月8日(月)から26日(金)にかけて、第10回スイスネックス・ウィンドウ企画展「交わる水一雲、川、氷」を開催しました。

本展は、チューリッヒ芸術大学(ZHdK)のartists-in-labsプログラムとスイスネックスの共同企画として、日本のアーティストAKI INOMATAとスイスのアーティストマルセル・リックリを迎え、「水」をテーマにその多様な姿と意味を探ったもの。

大阪の御堂筋に面した在大阪スイス領事館は、スイスの創造性を発信する場です。本展では、水というものを、私たちの時代を映す鏡として捉えました。美しくも脆いこのテーマのもとで、テクノロジーと感性を融合させた作品群によって、現代社会が抱える矛盾―「緊急性」と「停滞」、「知識」と「不作為」、「美」と「喪失」―を静かに映し出しました。

アート×サイエンス:変化を生む対話

展覧会に合わせて2025年大阪関西万博のスイス館で開催されたカンファレンス「交わる水:物質の状態、そしてその先へ」において、在大阪スイス領事館(スイスネックス・ジャパン)は、「アートを通じて、テクノロジーを単なる解決策としてではなく、思考・解釈・ケアのための道具としてどのように捉えることができるのか」という問いに挑みました。

登壇者として、ガブリエラ・シャープマン=シュトラブ教授(チューリッヒ大学)、ミヒャエル・ドーリング氏(チューリッヒ応用科学大学)、中村圭吾博士(土木研究所)、そしてキュレーターのイレーヌ・ヘディガー及びフルーリン・フィッシャー(チューリッヒ芸術大学 )が参加。

河川再生や北極の氷の消失といった具体的なテーマを通じて、芸術と科学の出会いが、複雑な地球課題への理解を深め、未来を想像する力を育むことが強調されました。

国境を越える架け橋

在大阪スイス領事館での展覧会と併催されたマスタークラスでは、アーティストと科学者、キュレーターが一堂に会し、アートとサイエンスの協働の可能性について意見を交わしました。マルセル・リックリとミヒャエル・ドーリング教授、そしてZHdKのキュレーター陣が自身の経験を共有しながら、学問と文化を横断する創造的な対話が社会変革をいかに促すかを探りました。この試みは、スイスと日本の協働がグローバルな課題に対するモデルとなり得ることを示しています。

Swissnex for the Planet:共生の新しいかたち

本展は、スイスネックスの新たな取り組み「Swissnex for the Planet(地球のためのスイスネックス)」の一環として開催されました。この取り組みは、気候変動や生物多様性の危機といった地球規模の課題に対し、人間と自然の関係を再構築する「プラネタリー・ディプロマシー(地球共生)」を目指しています。

本展はその理念を体現し、アート、サイエンス、社会をつなぐ新たな対話の場として、私たちに「ケア」と「共存」の未来を想像することを促しました。今後も引き続き日本での取り組みを展開していくそうなので、ぜひ注目していただけますと幸いです。

■スイスネックス・ジャパンについて

在大阪スイス領事館は、科学を特に扱う日本初の領事館です。スイスネックスのグローバルネットワークの一員として、教育、研究、イノベーションの分野でスイス、日本、世界を結びます。その任務は、スイスの大学や研究分野の公的機関、および、研究分野のスタートアップ企業の国際化に助力し、知識やアイデア、才能ある者たちの国際交流を積極的に支援することです。