「瀬戸内国際芸術祭2025」の開催地・豊島で、「GUCCI」と横尾忠則のコラボ新章が始動

執筆者:遠藤友香

1921年に、イタリア・フィレンツェで創設した「GUCCI(グッチ)」。世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドとして、世界中にファンを抱えています。

2025年、GUCCIは創造性を通じたコミュニティとの共創をテーマに、日本国内でアートプロジェクトを多面的に展開。そのメインとなったのが、東京・銀座「グッチ銀座 ギャラリー」にて開催された、日本を代表するアーティスト 横尾忠則氏の展覧会「横尾忠則 未完の自画像 - 私への旅」です。展示作品約30点のうち新たに制作された6点は、自画像や家族をテーマとした作品群となっています。

美術評論家・南雄介氏がキュレーションを担当した本展のテーマは「未完」。それは「芸術の創造性は完成された瞬間よりも、むしろ未完成であることにこそ宿る」といった、横尾氏が一貫して掲げてきた美学に基づいています。

この展覧会自体は大成功を収め、「未完」の精神は3年に一度開催される国際的な現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」の開催地のひとつ、豊島にも引き継がれました。2025年5月22日には、横尾氏との最新コラボレーションとして、新たなアートウォールが公開されます。

新たなアートウォールは、日々刻々と変化する豊島の風景と呼応しつつ、常に新しい表現の可能性に挑戦しながら変貌を重ねるといった、横尾氏とGUCCIに共通するスピリッツを提示するもの。

さらに、この「未完」をテーマにしたインスタレーションは、「グッチ大阪」、「心斎橋大丸 グッチショップ」、「心斎橋大丸グッチ サテライトショップ」でも展開中です。こうした取り組みを通じて、ファッションとアートの開かれた対話の場を提供していく方針とのこと。GUCCIは今年2025年、ファッションブランドとして初めて「瀬戸内国際芸術祭」の公式パートナーを務めています。

また、GUCCIは「瀬戸内国際芸術祭 2025」において、「UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)」と写真家・ホンマタカシ氏のコラボレーションによる作品展「SONGS - ものが語る難民の声」に協賛しています。本企画では、ホンマタカシ氏のレンズを通じて、世界では1億2千万人を超えるといわれる難民の一人ひとりの物語に光をあてて可視化しています。UNHCRとの長年の協働を背景に、GUCCIは芸術を通じたポジティブな社会変革のきっかけづくりに貢献しています。

ぜひ会場に足を運んで、横尾忠則氏の展覧会で展開されている「未完」の世界感を体感してみてはいかがでしょうか。

横尾忠則

現代美術家。1936年兵庫県生まれ。72年にニューヨーク近代美術館で個展。その後もパリ・ベネチア・サンパウロの世界3大ビエンナーレに招待出品。アムステルダムのステデリック美術館、ハンブルグ工芸美術館、パリのカルティエ財団現代美術館、東京都現代美術館、東京国立博物館など世界各国の美術館で多数の個展を開催。2012年神戸に横尾忠則現代美術館が開館。2013年香川県 豊島に豊島横尾館が開館。2000年ニューヨークアートディレクターズクラブ殿堂入り。2015年高松宮殿下記念世界文化賞受賞。2023年文化功労者、日本芸術院会員。作品はメトロポリタン美術館、ニューヨーク近代美術館、大英博物館、ポンピドゥ・センター・メス、ウフィツィ美術館など世界各国の主要美術館に収蔵されている。2026年春にイギリスのThames & Hudsonより500ページの作品集が世界発売される。

■「瀬戸内国際芸術祭2025」

春会期:2025年4月23日(金)– 5月25日(日)

夏会期:2025年8月1日(金) – 8月31日(日)

秋会期:2025年10月3日(金)–11月9日(日)

■ 「横尾忠則 未完の自画像 - 私への旅」

開催場所:グッチ銀座 ギャラリー(東京都中央区銀座4-4-10 グッチ銀座7階)

日程:2025年4月23日(水) – 8月24日(日)予定(会期中無休)

営業時間:11:00 – 20:00(最終入場:19:30)

入場:無料(予約優先制)

来場予約:https://line.me/R/app/16018422...

※開催内容・時間は予告なしに変更となる可能性があります。

※屋上スペースの展示は、天候・時間によってはご覧いただけない場合があります。

「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭」が、2025年度より新たなディレクター体制に変更

共同アーティスティク・ディレクター ©︎Wichaya Artamat

執筆者:遠藤友香

2010年より毎年京都市内で開催している、京都を舞台にした「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭」。国内外の「EXPERIMENT(エクスペリメント)=実験」的な舞台芸術を創造・発信し、芸術表現と社会を、新しい形の対話でつなぐことを目指しています。

演劇、ダンス、音楽、美術、デザイン、建築など、ジャンルを横断した実験的表現が集まり、そこから生まれる創造、体験、思考を通じて、舞台芸術の新たな可能性をひらいていることで知られており、多くのファンを抱えています。

この度「KYOTO EXPERIMENT」は、2025年度より新たなディレクター体制変更されます。「KYOTO EXPERIMENT」のプログラム・ディレクターの任期は1期を5年間とし、以降最大10年まで延長可能。2020年から2024年度までの5年間は、川崎陽子氏、塚原悠也氏、ジュリエット・礼子・ナップ氏による3名のコレクティブ体制をとってきました。

今回、ナップ氏は1期5年間の任期を終えて退任し、2025年度からは川崎氏と塚原氏が共同アーティスティック・ディレクターとしてプログラミングを行う体制に変更されることとなります。これまでに構築してきた、国内でも類を見ない先駆的な舞台芸術祭としての特徴を活かし、今後も本芸術祭の発展に努めていくとのこと。

以下、川崎氏と塚原氏、ナップ氏から届いたメッセージをご紹介します。

KYOTO EXPERIMENT 共同アーティスティック・ディレクター

川崎陽子/塚原悠也からのメッセージ

「共同ディレクターチームとして、KYOTO EXPERIMENTのような、国際的で現代的表現を扱う舞台芸術のフェスティバルがこの時代に開催されることの意義を問い続けてきたこの5年間、そして、体制の変化と共に、これから6年目に入ろうとしています。閉鎖的でナショナリスティックな傾向が強まっていく世界において、舞台芸術を通した国際交流を途切れさせず継続すること、二項対立的かつ単純でわかりやすい価値観がものごとを規定しがちななかで、複眼的な視点を持つ現代の舞台芸術表現を通して、複雑性や流動性を提案していくこと、これらの表現を、単純化せずに複雑なまま観客に提示することで生まれるであろう対話… KYOTO EXPERIMENTは、実験的な遊びと共にこのようなことを思考できる場であることを目指してきました。そのなかで発見したことは、このフェスティバルがさまざまな失敗、生成の過程、結論の出ない議論を内包するプラットフォームとしても機能してきたということです。これらの失敗や生成、議論が、何かと何かのあいだにあるもの、違和感や不透明なものとの出会いを生み出し、いまを生きる手がかり、そしてこれからを想像することにつながっているのではないでしょうか。

2025 年の KYOTO EXPERIMENTでは、これまでの継続性のなかから、違和感や不確定性にこそ魅力を見出していくようなプログラムを準備しています。ぜひ、7月のプログラム発表まで楽しみにお待ちいただければ幸いです。また、このフェスティバルを次へとつなげていくための、次代のクリエイター育成事業を開始しています。今後のKYOTO EXPERIMENT の展開にも、どうぞご注目ください」。

前KYOTO EXPERIMENT 共同ディレクター

ジュリエット・礼子・ナップからのメッセージ

「KYOTO EXPERIMENTの共同ディレクターを2020年から2024年まで、川崎陽子さんと塚原悠也さんとともに、務めさせていただいたことは大変光栄でした。10年間の歴史を持ったKYOTO EXPERIMENTを引き継いだ私たちは、その歴史を踏まえて、この5年間でフェスティバルをさらに先鋭的で、革新的、かつ境界線を押し広げる、実験的な表現の場に近づけることができたのではないかと思っています。

私たちは(そしてフェスティバルは今も)多くの課題に直面しました。その中には、新型コロナウイルス感染症拡大の余波、京都市の行財政改革の影響、円安などがあり、フェスティバルの財政は苦しい状況が続いています。今の経済・政治環境の中で実験的な舞台芸術祭を作ることは非常にチャレンジングなことであり、フェスティバルを作り上げる一人一人のサポートなしには不可能なことです。みなさんとともに問いかけ、また考えた様々な質問、創造した作品、空間、体験、そして実現した交流や出会いをとても誇りに思っています。

退任することは寂しいですが、自分自身の新たな章が始まるのを楽しみにしています。また、関わるスタッフのみなさんにこのフェスティバルを託せることを嬉しく思っています。この5年間は、私にとって本当に豊かな経験であり、KYOTO EXPERIMENT、そしてアーティスト、観客、スタッフの皆様から、多くのことを学ばせていただきました。フェスティバルの実現に貢献してくださった皆様に、心より感謝申し上げます」。

KYOTO EXPERIMENT 2025の全プログラム発表は7月下旬を予定しています。 これからも、観客の感性を刺激し続けてくれるKYOTO EXPERIMENTにどうぞご期待ください。

■「KYOTO EXPERIMENT 2025」

会期:2025年10月4日(土)~10月26日(日)[23日間]

会場:ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、THEATRE E9 KYOTO ほか

主催:京都国際舞台芸術祭実行委員会[京都市、ロームシアター京都(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団)、京都芸術センター(公益財団法人京都市芸術文化協会)、京都芸術大学 舞台芸術研究センター、THEATRE E9 KYOTO(一般社団法人アーツシード京都)]、一般社団法人 KYOTO EXPERIMENT

国内美術館初! 世界的な文化アイコンであるパティ・スミスと、ベルリンを拠点に活動する現代音響芸術コレクティヴのサウンドウォーク・コレクティヴによる最新プロジェクト「コレスポンデンス」が、東京都現代美術館にて開催中

執筆者:遠藤友香

世界的な文化アイコンであり、アーティスト、詩人であるPatti Smith(パティ・スミス)と、ベルリンを拠点に活動する現代音響芸術集団のSoundwalk Collective(サウンドウォーク・コレクティヴ)による現在進行形の最新プロジェクト「CORRESPONDENCES(コレスポンデンス)」のエキシビションが、2025年6月29日まで東京都現代美術館にて開催中です。

パティ・スミスは50年以上にわたり創作活動を続けるミュージシャン、詩人、画家、パフォーマーです。デビューアルバム『Horses(ホーセス)(1975年)』は詩とロックを融合させた革新的な作品として音楽史にその名を刻み、ソニック・ユースのキム・ゴードンやPJ ハーヴェイにインスピレーションを与えるなど、パンクやロックにおける表現の可能性を切り拓いたことで知られています。

1960年代後半からは写真やドローイングの制作を開始し、近年ではインスタレーションを手掛けるなど創作活動の幅を広げています。カルティエ現代美術財団での大規模個展「Land 250」(2008年)をはじめ多くの美術館で作品を発表し、その作品はニューヨーク近代美術館に収蔵されています。

アーティストのStephan Crasneanscki(ステファン・クラスニアンスキー)とプロデューサーのSimone Merli(シモーヌ・メルリ)が率いるサウンドウォーク・コレクティヴは、場所や状況に応じたサウンドプロジェクトを制作する現代音響芸術プラットフォームです。

音の具象的かつ精神的な力を通じて物語を立ち上げ、記憶、時間、愛、喪失といったテーマを探求しています。また、コンセプトや文学、芸術的テーマをもとに、写真家のナン・ゴールディン、ジャン=リュック・ゴダールアーカイブ、振付家のサシャ・ヴァルツといったアーティストらと協働し、綿密なリサーチにもとづく作品を多数制作してきました。

ドクメンタ14(2017年)ではラジオプロジェクト「Every Time a Ear di Soun」に楽曲を提供し、2019年にルーヴル・アブダビでサウンドインスタレーション《Mirage》を発表。さらにナン・ゴールディンを追ったドキュメンタリー映画『美と殺戮のすべて』では劇伴を手掛け、本作品は2022年のベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞しています。また、楽曲制作も精力的に行い、数多くのレコードをリリースしています。

パティ・スミスとサウンドウォーク・コレクティヴとの創造的な共同制作は、10年以上にわたって継続し、べネチア・ビエンナーレ(映画部門)やNYのクリマンズット・ギャラリー、コロンビアのメデジン近代美術館をはじめ、世界各地でライブパフォーマンス、展覧会、上映、詩の朗読会、ワークショップと多岐にわたる形式で両者のコラボレーションによる作品を発表してきました。2022年にはパリのポンピドゥー・センターで展覧会「(Evidence)エヴィデンス」を開催しています。

Mathilde Brandi, taken at Kurimanzutto gallery NYC 2025

本展では、彼らの最新プロジェクトとなる「コレスポンデンス」をご紹介。これまでトビリシ写真マルチメディア美術館(2023年、ジョージア)、メデジン近代美術館(2024-2025年、コロンビア)、オナシス文化センター(2024年、ギリシャ)、メンデス・ウッドDM(2025年、ブラジル)、クリマンズット(2025年、アメリカ)を巡回してきました。この度、、日本では初公開となります。

Mathilde Brandi, taken at Kurimanzutto gallery NYC 2025

エキシビション「MOT Plus サウンドウォーク・コレクティヴ & パティ・スミス|コレスポンデンス」は、「MOT Plus」としての初の取り組みです。「MOT Plusプロジェクト」はパフォーマンスや上映など、従来の展覧会の形式にとどまらない実験的なプロジェクトを展開する場として、2025年に開館30周年となる東京都現代美術館の新企画。

その第一弾の企画となる本展は、カルチュラルプラットフォームYYとの共同主催、実験音楽、オーディオビジュアル、パフォーミングアーツを紹介するイベントシリーズ「MODE」の企画協力により開催中です。

1.最新プロジェクト「CORRESPONDENCES(コレスポンデンス)」とは

Soundwalk Collective & Patti Smith ‘Correspondences’ - kurimanzutto NY (installation view), courtesy of kurimanzutto

「コレスポンデンス」はサウンドウォーク・コレクティヴとパティ・スミスによる10年以上におよぶ協働プロジェクトであり、彼らが現在まで交わしてきた“対話”から生まれた作品です。現在進行中で絶えず進化し続けるこの協働プロジェクトは、さまざまな土地の「音の記憶」を呼び起こし、芸術家や革命家、そして気候変動の継続的な影響の足跡を体現しています。

ステファンが詩的な霊感や歴史的な重要性をもつ土地を訪れ、フィールドレコーディングによって「音の記憶」を採集し、パティがその録音との親密な対話を重ねて詩を書き下ろし、さらにそのサウンドトラックに合わせてサウンドウォーク・コレクティヴが映像を編集。こうした“往復書簡(=コレスポンデンス)”によって生まれたのが、本展の根幹を成す8つの映像《Pasolini》《Medea》《Children of Chernobyl》《The Acolyte, the Artist and Nature》《Cry of the Lost》《Prince of Anarchy》《Mass Extinction 1946-2024》《Burning 1946-2024》です。

Soundwalk Collective & Patti Smith ‘Correspondences’ - kurimanzutto NY (installation view), courtesy of kurimanzutto

これらの映像は本会場に合わせて構成されたオーディオビジュアル・インスタレーションとして展示され、展示空間全体をサウンドウォーク・コレクティヴのフィールドレコーディングとサウンドデザイン、パティ・スミスの声で包み込み、観る者を合計約2時間の没入型体験へ誘います。それぞれに異なるテーマをもつ8つの映像は、複数のスクリーンに投影され、映像同士の対話や、展示内のほかのインスタレーションとの相互作用を生み出します。

Soundwalk Collective & Patti Smith ‘Pasolini / Medea’, photo courtesy of Soundwalk Collective

映像のインスピレーション源と制作過程で行なわれたリサーチの蓄積を示すライトボックスでは、パティ・スミスによる直筆の詩やファウンド・オブジェのスキャン画像、ドローイング、写真、科学的データ、手書きの原稿や歌詞が展示され、サウンドウォーク・コレクティヴとパティ・スミスによるリサーチと対話の視覚的洞察を提供しています。

「コレスポンデンス」は、チェルノブイリ原発事故や森林火災、動物の大量絶滅といったテーマを探求するとともに、アンドレイ・タルコフスキー、ジャン=リュック・ゴダール、ピエル・パオロ・パゾリーニ、ピョートル・クロポトキンといった芸術家や革命家を参照しながら、人間と自然の関係やアーティストの役割、人間の本質について問いかけます。

2. 「CORRESPONDENCES(コレスポンデンス)」の見どころ

1)貴重な映像素材

Soundwalk Collective & Patti Smith ‘Correspondences’ - kurimanzutto NY (installation view), courtesy of kurimanzutto

Soundwalk Collective & Patti Smith ‘Correspondences’ - kurimanzutto NY (installation view), courtesy of kurimanzutto

本展の映像は、アンドレイ・タルコフスキーの『アンドレイ・ルブリョフ』や、マリア・カラスがギリシャ悲劇の王女を演じたピエル・パオロ・パゾリーニの『王女メディア』(Cinemazero 提供)、殺害されたイタリアの巨匠ピエル・パオロ・パゾリーニの最期の一日を描いた、アベル・フェラーラの『パゾリーニ(原題)』といった、映画の貴重な未公開映像のほか、NASAの衛生写真、研究財団TBA21-Academyとの協業により可視化した海洋データ、さらにはジャン=リュック・ゴダールの肉声を使用し、編集しています。

2)パティ・スミスによる最新表現

ビジュアルアーティストとしてキャリアを開始したパティ・スミスは、詩とロックを融合させた革新的なデビューアルバム『ホーセス』以来、半世紀にわたり表現の新しい地平を切り拓いてきました。1960年代後半から制作を続けている絵画と写真に加え、2010年代からはインスタレーション作品にも創作の幅を広げています。

80歳を目前に控えた今、パティはサウンドウォーク・コレクティヴとの協働により、新しいオーディオビジュアル表現を生み出しました。フィールドレコーディングに耳をすませて書き下ろした力強い言葉は、その土地の“音の記憶”を増幅させ、わたしたちが見つめるべき世界のビジョンを提示します。

3)日本で滞在制作する新作

世界各国を巡回する「コレスポンデンス」は、開催地ごとに新しい作品を制作し、サイトスペシフィックな展示をすることで、常にかたちを変え続けています。これまでジョージア、コロンビア、メキシコ、アメリカなどで滞在制作を行ない、その土地の歴史や文化的風景と結びついた作品を通じて、観客とのあいだに多層的な応答関係を築いてきました。

今回はサウンドウォーク・コレクティヴとパティ・スミスが日本の協力者とともに滞在制作をし、本

展で新作として発表します。

Patti Smith(パティ・スミス)

1946年シカゴで生まれ、ニュージャージー州南部で育ったのち、1967年ニューヨークに移住。詩とロックを融合させた革新的なアルバム『Horses(ホーセス)』(1975年)でデビューして以来、数々のアーティストやミュージシャンに影響を与え、世界的な文化アイコンとして知られる。音楽、著作、パフォーマンス、視覚芸術における業績は各分野で高く評価されており、グラミー賞に4度ノミネートされたほか、『ホーセス』は米国議会図書館の国家保存重要録音物登録簿に登録されている。また写真や絵画、インスタレーションを手掛けるアーティストとしても活躍し、世界中のギャラリーや美術館で展示を行なっている。著作に全米図書賞を受賞したベストセラー回顧録『ジャスト・キッズ』のほか、『ウールギャザリング』『Mトレイン』『無垢の予兆』など多数。2020年にペン/フォークナー賞を受賞、コロンビア大学から名誉博士号を授与される。2022年には彼女の生涯の業績を称えて仏レジオンドヌール勲章を受勲した。

Soundwalk Collective(サウンドウォーク・コレクティヴ)

アーティストのステファン・クラスニアンスキーとプロデューサーのシモーヌ・メルリが率いる現代音響芸術コレクティヴ。アーティストやミュージシャンとの共同作業により、コンセプトや文学、芸術的なテーマを検証するために、場所や状況に応じたサウンドプロジェクトを展開。パティ・スミスや映画監督のジャン=リュック・ゴダール、写真家のナン・ゴールディン、振付家のサシャ・ヴァルツ、女優で歌手のシャルロット・ゲンズブールといったアーティストたちとの長期的なコラボレーションを行なう。彼らの実践はアートインスタレーション、ダンス、音楽、映画と多岐にわたり、音

を詩的で感触を伴う素材として扱うことで異なるメディアを結びつけ、複層的な物語を創造することを可能にしている。2022年のベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞したローラ・ポイトラス監督の『美と殺戮のすべて』ではオリジナルサウンドトラックを制作した。これまでポンピドゥ・センター(パリ)、ドクメンタ(カッセル)、クンストヴェルケ現代美術センター(ベルリン)、ニューミュージアム(NY)などで、展示やパフォーマンスを発表している。

■「MOT Plus サウンドウォーク・コレクティヴ & パティ・スミス|コレスポンデンス」

会期:2025年4月26日(土)〜2025年6月29日(日)

10:00-18:00(展示室入場は閉館の30分前まで)

休館日:月曜日

会場:東京都現代美術館 企画展示室B2F(東京都江東区三好4-1-1)

観覧料(税込):一般1,800円/小学生以下無料 ※小学生以下のお客様は保護者の同伴が必要です。

都市と自然、ベイエリアと東京都心部を「“つなぐ”まち」として、「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」が2025年9月1日に全体開業

執筆者:遠藤友香

野村不動産株式会社と、東日本旅客鉄道株式会社は、共同で推進している国家戦略特別区域計画の特定事業である「BLUE FRONT SHIBAURA」のツインタワーのうち南側の1棟目である「TOWER S」の全体開業を、2025年9月1日に決定しました。

また、浜松町芝大門・竹芝・芝浦の3地区で開発および運営を行う事業者と共に、共通の地域課題を解決し、地域の価値向上を目指す共創型のまちづくり組織「芝東京ベイ協議会」を、2025年11月を目途に設立することを決定しました。緑に恵まれた浜松町芝大門地区での歴史的な文化財活用や、東京湾岸部のひらけた水辺を有する竹芝・芝浦地区での賑わい創出や舟運活性化を積極的に進め、地域の価値向上を図ることを目的としています。

本プロジェクトは、「TOKYO&NATURE」を施設コンセプトに、都市の利便性と自然の豊かさが融合する芝浦らしい自然の繋がりを意識した空間づくりを行い、多様なニーズに応えて、地域にひらかれた施設を目指すとのこと。「TOWER S」は2025年7月1日のフェアモント東京開業、8月のオフィステナントの入居に続き、9月1日には低層階の商業店舗の開業により、施設全体の開業を迎えます。

これらの取り組みにより水辺のライフスタイルを創出し、本プロジェクトに留まらず、東京の都市力向上とまちの活性化を目指していくそうです。2030年度に予定するツインタワーのうち、北側の2棟目「TOWER N」の竣工に向けて、引き続きまちづくりを推進していく方針とのことです。

1.ベイエリアと都心部をつなぐ共創型のまちづくり

【図 1】ベイエリアと東京都心部を「“つなぐ”まち」の概念図

本プロジェクトの開発意義は、ベイエリアと東京都心部を「“つなぐ”まち」にすることです。地域のステークホルダーの方々との共創により、これを実現していく方針です。

(1) 共創型のまちづくり組織「芝東京ベイ協議会」

【図 2】共創型のまちづくり組織

【図 3】本協議会の活動範囲

本協議会の活動範囲は、西は東京タワー・増上寺から、東は竹芝・日の出ふ頭まで及び、重点施策として「新たな回遊性向上施策」、「地域資源を活かしたコンテンツ開発」、「スマートシティサービス導入」の3つです。

本地区におけるモビリティおよび MaaSの導入検討、地域資源を活かしたコンテンツ開発、およびリアルタイムデータを活用したスマートシティサービスの導入等、各エリアマネジメント組織が取り組んできた施策を本地区全体に拡大します。生活する方や働く方、本地区内施設に訪れる方に対して、より魅力的で便利な体験を提供します。

(2)舟運ネットワーク形成の取組

【図 4】舟運ターミナルである芝浦・日の出

本プロジェクトにおける舟運ネットワークの取組として、2019年に整備した日の出ふ頭小型船ターミナル「Hi-NODE」を運営しています。また「TOWER S」の開業と共に、新たに芝浦運河沿いに整備する船着場「BLUE FRONT SHIBAURA PIER 」の運営を予定しています。また、野村不動産は2024年5月

より、東京都が推進する舟運活性化の取り組みのひとつである舟旅通勤の実装に向けた補助制度に参画し、晴海〜芝浦・日の出区間における舟運サービス「BLUE FERRY」の運航を開始しています。

今後、本運航における本桟橋の利用なども予定しているとのこと。駅からアクセスに優れた船着場を利用できることで、舟運をより日常的で便利な体験にするそう。さらに補助制度を活用し、既存船舶にバリアフリー対応等の改修を行い、本運航での就航も予定しています。これらの取り組みを通じて、ステークホルダーの方々と連携し、ベイエリアと東京都心部をつなぐことを目指していく方針とのこと。

2.都市と自然をつなぐ「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」について

(1)「TOKYO &NATURE」自然の繋がりを意識した空間づくり

本プロジェクトは、都心部の利便性と芝浦エリアの自然をともに享受する「TOKYO&NATURE」というコンセプトのもと、自然環境と調和する空間づくりを行っています。

特徴的なカーテンウォールの外壁は、周囲の情景をとらえ空を映し出し、時に空に溶け込みます。また、建物を支える柱スパンの間隔を18mに広げたことで、室内からは空や海、まちの景色のダイナミックな変化を体感でき、また随所に設けられたテラスでは海からの風を感じられます。

(2)開業を迎える「TOWER S」

【図 5】TOWER S 各施設の開業スケジュール

「TOWER S」は主にラグジュアリーホテル、オフィス、商業店舗から構成された複合施設です。このまちから水辺のライフスタイルを創造し、これを広めていきます。

(3)「まちのコミュニティハブ」となる商業エリア

① 空、海、緑に面した商業店舗

【図 6】TOWER S の商業店舗の全体像

「TOWER S」の商業店舗は、空、海、緑の自然とのつながりを意識した空間を活かした、飲食店を中心とする約40の商業店舗によって、地域に新たな賑わいやコミュニティ醸成の舞台を提供します。自然環境を取り込んだ豊かな環境が、日々の食体験を彩ってくれることでしょう。

GREEN DINING HALL

CANAL DINING HALL

「TOWER S」の1階から3階までの低層階の商業エリアは、合計専有面積約1,000 坪・29店舗で構成され、そのうち約7割は飲食店となります。「水」と「緑」とのつながりを体感できる合計約770 席(屋内約540 席/屋外約230席)の2つのダイニングホールを中心に、このまちで暮らすオフィスユーザーや地域の方々に、朝から晩まで様々なシーンで利用していただくことが可能です。ダイニングホールというひらかれた商業エリアが開業し、「まちのコミュニティハブ」としての役割を担い、東京の水辺に新たな賑わいを創出していきます。

ぜひ、都市と自然、ベイエリアと東京都心部を「“つなぐ”まち」として全体開業する「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」にご期待ください。

歴史資源と商業を調和させた滞在型観光拠点「岐⾩城楽市」が、岐⾩公園内に誕生

執筆者:遠藤友香

未来にやさしい空間づくりを⾏う株式会社船場は、「『岐⾩』を嗜み、OMOTENASHI(おもてなし)を堪能する」をコンセプトに、岐⾩公園の「岐⾩城楽市(ぎふじょうらくいち)」の総合コンサルティングなどを担当しています。創業より培ってきた賑わいづくりのノウハウを活かして、歴史資源と商業施設、そしてまちを緩やかに繋ぎ、岐⾩城の⽞関⼝に相応しい、市⺠と観光客が交わり憩う観光拠点を誕生させました。

岐⾩城楽市は、国内外の観光客や地域住⺠の⽅々の観光・周遊のベースでありながら、豊かな⽇常を彩る賑わいの拠点となる施設を⽬指して、2025年4月26日(⼟)にグランドオープンしました。7棟の⽊造平屋建ての建物に、⾷べ歩きも楽しめる岐⾩の地域⾷材を使ったお店、地元の⽂化を感じられるお店等、地域の良さを味わうことができる11店舗を誘致し、賑わいを創出しています。

岐⾩公園は年間100万⼈が訪れる市内随⼀の観光拠点でありながら、周辺に商業機能や滞在場所が乏しく、来訪者の約8割は1時間未満で⽴ち去ってしまうという課題を抱えていました。

船場は「岐⾩公園官⺠連携にぎわい創出事業」に参画し、来訪者への“おもてなし”の強化と地域住⺠の”シビックプライド(Civic Pride)の醸成”を両⽴させた公園計画を提案。「シビックプライド」とは、地域や自治体に対する住民の誇りや愛着、そして地域社会に貢献する意識を示す言葉です。地域住民のシビックプライドを育むことで、地域社会の活性化や魅力の向上に繋がり、住民の協力を促進することが可能です。

⾃然豊かで開放的なロケーションを最⼤限に活かし、各所に交流できる空間を創出したほか、⼈が集まり滞在できる店舗MDを計画。観光客のみならず近隣住⺠の居場所となっています。まちのランドマークとなる場を創り上げることで、地域の経済・観光⾯での起爆剤となることを⽬指したとのこと。

古来より交通の要衝(ようしょう)として発展してきた歴史をつなぐため、園路を中⼼とした平屋⽊造建築物の分散配置を⾏い、通りに賑わいが溢れる戦国時代の城下町の情景を、岐⾩城楽市は再現しています。また、岐⾩城や三重塔、⾦華⼭など、歴史資源への眺望と商業が調和した景観を形成することで、観光資源の価値を向上し、シビックプライドの醸成に寄与する場を創出しました。

さらに、岐⾩県産材の板張り壁や、地元企業の暖簾・店頭幕によるサインデザインを施すことで、地域の資源・⽂化を活⽤した「歴史・⽂化との調和」や「岐⾩らしさ」のある商環境を演出しています。

ぜひ、岐⾩公園内に誕生した、歴史資源と商業を調和させた滞在型観光拠点「岐⾩城楽市」に、足を運んでみてはいかがでしょうか。

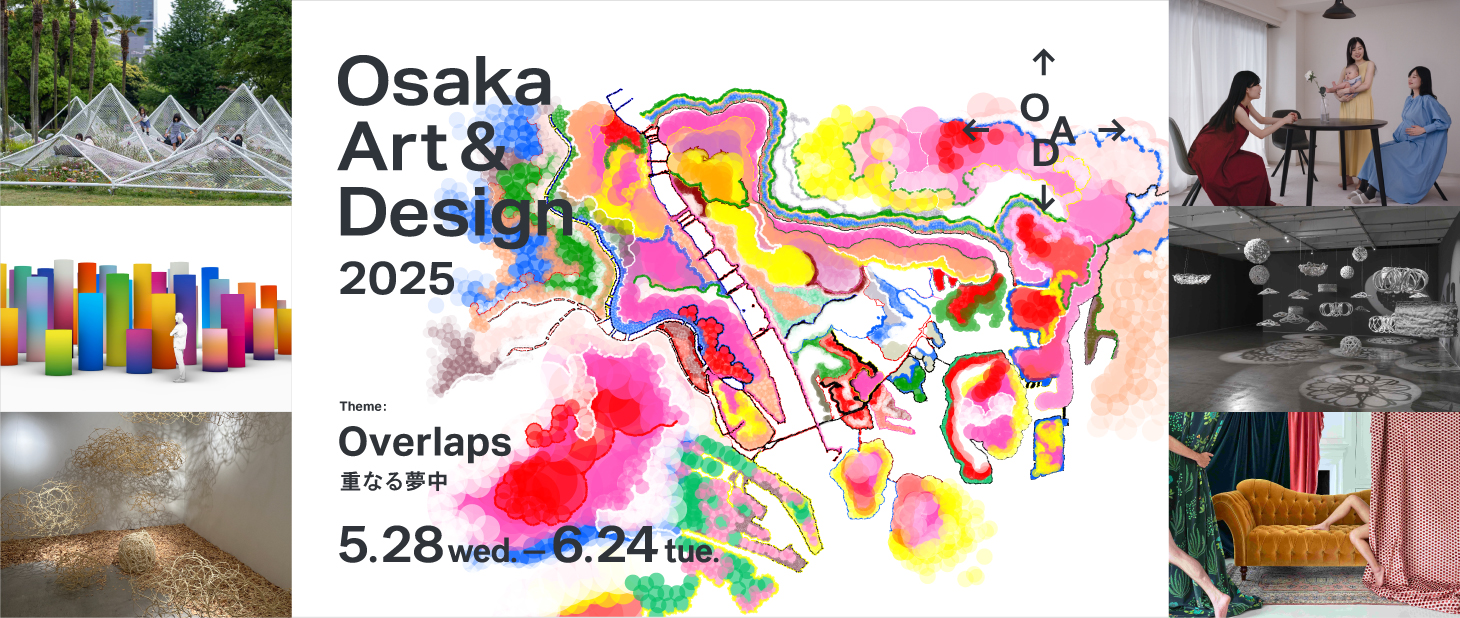

梅田・中之島から心斎橋・なんば、そして阿倍野まで、大阪の主要エリアを縦断。アートとデザインが街を彩る周遊型エリアイベント「Osaka Art & Design 2025」が開催中

執筆者:遠藤友香

大阪の街を巡りながらアートやデザインに出会うことができる周遊型エリアイベント「Osaka Art & Design 2025」。大阪過去最大級のアート&デザインの祭典となっています。今年で3回目を迎えた本イベントは、梅田・中之島から心斎橋・なんば、阿倍野にて2025年6月24日(火)まで開催中です。

大阪の主要エリアにある約60か所のギャラリーやショップ、商業施設などを舞台に、気鋭のクリエイターによる多彩な作品が登場。美術館を巡るようにアートや家具、ファッションなどを鑑賞し、本当に気に入ったものを購入することができます。

昨年は70組の出展者、582名のアーティストやデザイナーが参加し、43万人を超える来場者でにぎわいました。今年はより多くの賛同を得て、主催への参画団体も増えてスケールアップしての開催となっています。大阪に溢れるクリエイティブな魅力を世界に向けて発信し、関西圏のアートとデザインシーンを活性化させることを目指して行われています。

今回のテーマは「Overlaps ~重なる夢中~」。あなたには夢中になれるものがあるでしょうか。時間も寝食も忘れて無我夢中で没頭するとき、その情熱は途方もないエネルギーを生み出します。一人ひとりの夢中が重なり合うとき、エネルギーは共鳴とともに増幅し、やがて世の中を大きく変える原動力となることでしょう。

今年は、記念すべき「大阪・関西万博」が開催中です。世界中の人々が集まり交わるこの街で、どんな化学反応が生まれるのでしょうか。型破りでユニークな感性が溢れる大阪の地で、いまアートとデザインの新たな時代が始まります。

「Osaka Art & Design」は本イベントを通じて、人と作品、人と人、作品と作品との出会いや交流、そしてそこから生まれる新たな価値を育んでいくとのこと。見据えているのは、クリエイティブシティ大阪がさらなる発展を遂げる未来だといいます。

今回の見どころは、うめきたエリアなど大阪の中心部で繰り広げられるパブリックアート。建築家の永山祐子による話題性抜群の展示をぜひご体感ください。

また、イスラエル・テルアビブから参画するシガリット・ランダウ、そしてポーランド共和国文化・国家遺産省の助成事業を冠した展示など、海外のコンテンツも充実しています。TEZUKAYAMA GALLERY 、Yoshiaki Inoue Galleryといった大阪を代表するギャラリーや、マルニ木工をはじめとする個性豊かなインテリアショップの作品巡りもおすすめ。

そして今回は、新たな試みも続々登場しています。大阪芸術大学、京都美術工芸大学などとタッグを組んだ、産学連携によるエネルギーあふれる取組もお楽しみに。

その他、雑誌『Meets Regional』の協力によるエリアごとの人気グルメの紹介や、前回(2024年)に続いて実施するスタンプラリーなど、各スポットに様々な魅力が満載です。

■Program【パブリックアート】

永山祐子「うみのハンモック」

期間:2025年7月10日(木)まで 会場:グラングリーン大阪 うめきた公園

共催:一般社団法人うめきたMMO 設計協力・製作:株式会社ジャクエツ

「ハンモックに揺られながら、私たちを取り巻く自然環境に意識を巡らせてほしい」という想いから生まれた作品「うみのハンモック」。ハンモックは、廃漁網をリサイクルした糸で作られています。「海洋汚染となる海ごみ問題を、遊びを通して伝えたい」と、永山祐子は考えています。

■Program【施設内オープンスペースでのコンテンツ】

宮田彩加/廣田碧「ニュー博物誌~好奇心の遺伝子~」

期間:2025年6月23日(月)まで 会場:大阪梅田ツインタワーズ・ノース1階コンコース/阪急うめだ本店 コンコースウィンドー

大阪梅田ツインタワーズ・ノース1階 コンコースと、阪急うめだ本店 コンコースウィンドーが連動したアートインスタレーションが、今回初登場。宮田彩加と廣田碧の2人のアーティストが、人類の根源的な好奇心の遺伝子をニュー博物誌として表現しています。

YAR「WATARIDORI」

期間:2025年6月24日(火)まで 会場:JR大阪駅・大阪ステーションシティ5階 時空の広場

地磁気を感じ取るセンサーと、それを用いたナビゲーション能力を持つといわれる渡り鳥は、まるで未来の飛行船のよう。アーティスト YOSHIROTTENの描く虹色の「WATARIDORI」が、巨大なバルーンとなって大阪駅にある時空の広場に降り立ちます。

■Program【海外コンテンツ】

ヨアンナ・ハヴロット「ハヴロット:ウェアラブルアート — 見えざる糸」

期間:2025年6月24日(火)まで 会場:大丸心斎橋店 本館1階 ウィンドウ・本館8階 特設会場ほか

主催:アダム・ミツキェヴィチ・インスティテュート ポーランド共和国文化・国家遺産省助成事業

アーティスト ヨアンナ・ハヴロットによる展覧会「ハヴロット:ウェアラブルアート — 見えざる糸」。年齢、職業、歴史、経験といった、異なる女性たちの本質に衣服というメディアを通じて光を当てることを狙っています。

笹岡由梨子「ポロニア × キュリー・マジック・ラボ ― 移動の力」

期間:2025年7月5日(土)まで

主催:アダム・ミツキェヴィチ・インスティテュート ポーランド共和国文化・国家遺産省助成事業

歴史上の偉人であるキュリー夫人は、1903年にノーベル物理学賞、1911年に同科学賞を受賞したことで知られています。これは人類史上初の快挙で、現在も同賞を2度受賞したことのある唯一の女性です。 彼女が夫ピエールと共に発見した放射性元素は科学の常識を覆し、がん治療に活用されて多くの人命を救いました。

笹岡由梨子による展示「ポロニア × キュリー・マジック・ラボ ― 移動の力」は、ポーランドからフランスへと移ったキュリー夫人をテーマに、作家が自らの身体データを通じて、科学と移動の関係を探っていくものです。

■Program【ギャラリー・インテリアショップ】

株式会社マルニ木工「Manufacture -Allure of Tradition-」

期間:2025年6月24日(火)まで 会場:maruni osaka

1928年に「日本の住宅文化を高めたい」という志をもって創業した「マルニ木工」。100年が経過しても世界の定番として愛される、精緻で優れたデザインの木工家具をつくり続け、何気ない日常を美しく、心を豊かにすることを目指しています。

マルニ木工による展示「Manufacture -Allure of Tradition-」は、細かな造作やアレンジ・リペア・再生部材の活用など、マルニ木工の総力を新しい表現手法で紹介しています。

髙橋穣「Sense of Wonder ―幽玄―」

期間:2025年6月29日(日)まで 会場:Marco Gallery

ニュートンの「万有引力の法則」で広く認知されているように、全ての物体は「引力」で互いに引き合っています。もちろん地球上の物体にも、地球の引力が働いています。

一方で、円運動をしている物体には、回転軸から遠ざかる向きに遠心力が働きます。地球は自転しているので、地球上の物体には自転による遠心力が働いています。このことから、地球上の物体には、地球の引力と地球の自転による遠心力が働いていることが理解できます。この引力と遠心力の合力が重力です。

髙橋穣による展覧会「Sense of Wonder ―幽玄―」は、そんな重力について、現代的かつ実践的な視点から考察し、彫刻という方法を通じて実験するものとなっています。

■Program【産学連携プロジェクト】

南海電鉄×大阪芸術大学デザイン学科「アートを鑑賞し繋がる椅子」

期間:2025年6月24日(火)まで 会場:なんばスカイオ10階ロビー・パークスタワー2階ロビー

大阪芸術大学デザイン学科 辻邦浩クラスとカリモク家具、南海電鉄がコラボし、アート作品を鑑賞するための椅子をデザインした「アートを鑑賞し繋がる椅子」。

アートとデザインの繋がりを表現し、空間としてのパブリックスペースを再定義、都市における文化創造を探求します。

■Program【注目の展示】

熊谷卓哉

期間:2025年6月24日(火) 会場:W大阪 W階 LIVING ROOM

松井照太

期間:2025年6月24日(火) 会場:W大阪 1階 Arrival Hall

ラグジュアリーホテル「W大阪」の遊び心溢れるデザインに触発された熊谷卓哉が、自身の代表的シリーズ「Play Sculpture(ガチャガチャマシン)」の新たな作品を展示。

また、石への深い愛情を創作の原動力とする松井照太の展示もお楽しみいただけます。ラグジュアリーな空間と自然石が織りなす鮮やかなギャップが、訪れた人を魅了します。

■Event【ガイドツアー】

大阪建築ガイドツアー「OAD × 生きた建築ミュージアム大阪」

①大大阪時代の近代建築を巡る北船場ツアー

日時:6月21日(土)9:30~12:00

②百貨店と大阪の2大建築家を巡るミナミツアー

日時:6月21日(土)9:00~11:30

大大阪と呼ばれた時代の船場エリアの近代建築や、心斎橋・難波エリアの商業建築など、大阪を代表する建築物の魅力をガイドとともに堪能します。

大阪の街の豊かなクリエイティビティを世界へ発信していくことを目指して開催中の「Osaka Art & Design 2025」。ぜひ会場に足を運んで、アートとデザインの世界感に浸ってみてはいかがでしょうか。

■「Osaka Art & Design 2025(大阪アート&デザイン 2025)」

会期:2025年5月28日(水)〜6月24日(火)の4週間

会場:梅田、堂島、中之島、京町堀、本町、心斎橋、なんば、阿倍野他 大阪市内各地

主催:大阪アート&デザイン2025実行委員会

株式会社近鉄百貨店 / JR 西日本ステーションシティ株式会社 / 株式会社髙島屋 大阪店 / 株式会社大丸松坂屋百貨店 / 南海電気鉄道株式会社 / 阪急電鉄株式会社(業務代行:阪急阪神不動産株式会社)/ 株式会社阪急阪神百貨店 / 一般社団法人梅田1丁目エリアマネジメント

プロデュース:総合プロデューサー 青木昭夫(DESIGNART)

大阪アート&デザイン 2025 アートワーク:矢後直規

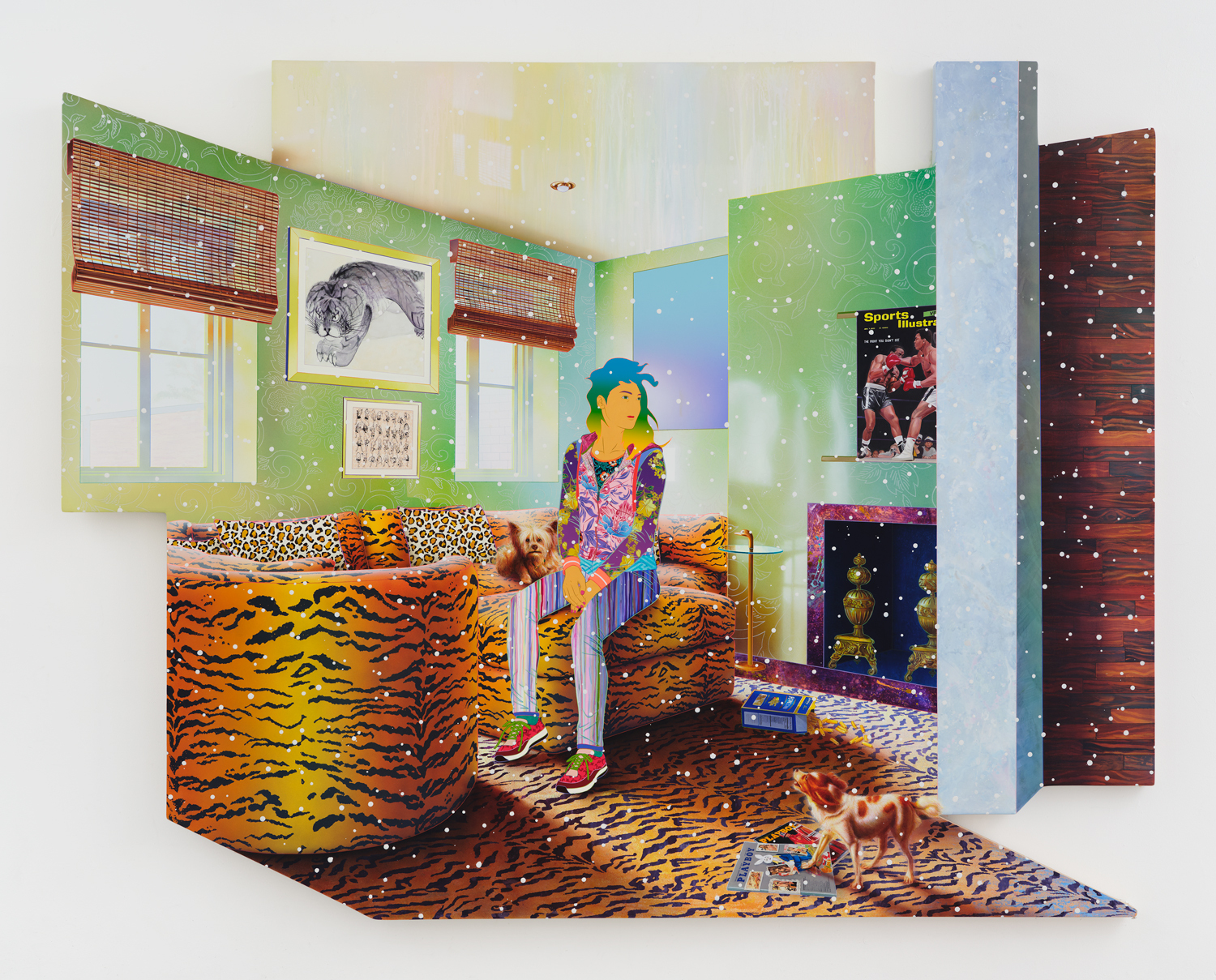

現代美術家 松山智一が、ニューヨーク州「エドワード・ホッパー・ハウス美術館」にて個展「Tomokazu Matsuyama: Morning Sun」を開催

Tomokazu Matsuyama, Morning Sun Dance(2025), 78×99in.(198.12×251.46), Acrylic and mixed media on canvas, Courtesy of the artist

執筆者:遠藤友香

ニューヨークを拠点に活動している現代美術家の松⼭智⼀(まつやま ともかず)は、2025年6⽉20⽇(⾦)より、ニューヨーク州ナイアックに位置する「エドワード・ホッパー・ハウス美術館」にて個展「Tomokazu Matsuyama: Morning Sun」を開催します。

エドワード・ホッパー・ハウス美術館

アメリカを代表する画家であるエドワード・ホッパー(1882‒1967)の作品は世界中の美術館に所蔵されていますが、彼が⽣まれ育った⾃宅が美術館となった「エドワード・ホッパー・ハウス美術館」は、ハドソン川沿いの美しい町に位置する歴史的家屋(1858年築)です。ホッパーが初期の創作活動を⾏った場所であり、現在では彼のレガシーを伝える展⽰のほか、初期作品や最初のアトリエも公開されています。

松⼭智⼀による個展「Tomokazu Matsuyama: Morning Sun」では、ホッパーの代表作《Morning Sun》(1952 年/コロンバス美術館蔵)への現代的オマージュとして、絵画およびドローイング作品を展⽰。孤独やグローバル化、消費社会における⼈間の在り⽅といった、松⼭の制作に通底するテーマがホッパーの美学と重なり合いながら、新たな視座を提⽰しています。

本展の中⼼となるのは、新作の《Morning Sun Dance》(2025)。ホッパーの作品が映し出す1950年代都市⽣活の静謐な内⾯⾵景に対し、松⼭は現代の⾃⼰と空間、⽂化的消費との関係性を再構築します。

松⼭は「ホッパーの《Morning Sun》は、内省的な静けさと都市の孤独を象徴的に描いた作品であり、彼の光や空間、孤独の捉え⽅は、私⾃⾝の絵画や『孤独との向き合い⽅』というテーマへのアプローチに強い影響を与えています」と語っています。

Edward Hopper: Morning Sun, 1952

ホッパーの作品では、簡素な室内に佇む⼥性が外の⾵景に⽬を向けていますが、松⼭の作品では、同様に瞑想的な表情を湛えた⼥性が、⾃らの内なる空間に⽬を向けています。その部屋には、⽝やカルチャー誌、装飾的なソファが配置され、⽂化的背景を物語る要素が複雑におり重なることで、現代における孤独のあり⽅がより多⾯的に浮かび上がります。

⽝というモチーフは、ロサ・ボヌールの《Toutou, le bien aimé》(1885 年)や、ヤーコプ・オフテルフェルトの《優雅な⽞関の看護婦と⼦ども》(1663 年)などにも⾒られるように、かつては所有や富の象徴でしたが、松⼭の作品ではそれがむしろ孤独の意識を際⽴たせる象徴となっています。

また、ウィリアム・モリスのテキスタイルと⽇本の伝統⽂様を融合させた⾐服で、異⽂化の交差を象徴している、壁に掲げられたモハメド・アリのポスターは、多様性や現代的な⾃⼰表象への共感を⽰

しています。視線の⽅向も、外の都市景観へ向かうホッパーの⼥性とは対照的に、松⼭の⼈物は⾃らの私的空間へと向き合います。こうした差異は、現代における孤独のあり⽅の変容を静かに語りかけます。

本展では、メインとなるキャンバス作品に加え、制作プロセスを⽰すドローイング、そしてホッパーの作品に登場する⼥性像を異なる視点から再解釈した作品 2 点もあわせて展⽰されます。

「エドワード・ホッパー・ハウス美術館」エグゼクティブ・ディレクターのキャスリーン・モーツ・ベンニュイッツは、以下のように述べています。

「本展は、時代を超えて共鳴する⼆⼈のアーティストによる対話です。松⼭の⾊彩豊かで重層的な作品は、ホッパーの世界観の今⽇的意義を再考させると同時に、新たな視野をもたらしてくれるでしょう」。

ニューヨーク州芸術評議会および州知事室・州議会の⽀援のもと開催される本展。ぜひ、会場に足を運び、松⼭とホッパーといった二人のアーティストによる世界観を体感してみてはいかがでしょうか。

Tomokazu Matsuyama, photo by Fumihiko Sugino

松⼭智⼀ MATSUYAMA Tomokazu

1976年岐⾩県⽣まれ。⽇本とアメリカの⽂化にまたがる⾃⾝のバックグラウンドをもとに、東⻄の美学を融合させた独⾃のスタイルを確⽴。伝統的な図像をグローバルな⽂脈へと再配置することで、⽂化的枠組みを軽やかに越境し、「親しみのあるローカルとグローバルの衝突」というテーマに向き合い続けている。作品はナショナルとパーソナル、均質性と混沌のあいだに揺らぐ現代社会を映し出し、観る者の⽂化的認識に揺さぶりを与える。

主な展覧会に、2025 年⿇布台ヒルズ ギャラリー(東京)、フォンダシオン ルイ・ヴィトン(フランス/パリ)ヴェネツィア・ビエンナーレでの個展、⿓美術館(上海/重慶)、HOCA 財団(⾹港)、シドニー現代美術館、ハーバード⼤学(⽶国)など。

作品は、ロサンゼルス郡⽴美術館(LACMA)、アジア美術館(サンフランシスコ)、ペレス美術館(マイアミ)、ドバイ王室、バンク・オブ・シャルジャ、マイクロソフト・コレクションなどに収蔵されている。現在はニューヨーク・ブルックリンを拠点に活動。

■「Tomokazu Matsuyama: Morning Sun」

会期:2025年6⽉20⽇(⾦)〜10⽉5⽇(⽇)

会場:エドワード・ホッパー・ハウス美術館

開館時間・チケット・詳細につきましては、HPをご参照ください。

森アーツセンターギャラリーにて、「ゴジラ生誕70周年記念 ゴジラ・THE・アート展」が開催中

執筆者:遠藤友香

森ビル株式会社が運営する「六本木ヒルズ」の「森アーツセンターギャラリー」において「ゴジラ生誕70周年記念 ゴジラ・THE・アート展」が、2025年6月29日(日)まで開催中です。

「ゴジラとは、何かー」。2024年に生誕70周年を迎えたゴジラは、誕生から現在に至るまで、数々の映像作品として描かれてきました。それぞれの時代を象徴しながら手掛ける監督によって、異なる存在として我々の前に姿を現してきたゴジラを一言で定義することはできません。

この「ゴジラ・THE・アート展」は、映画の枠を超えた多様なアートによって、ゴジラを表現する展覧会です。現代に生きる国内外のアーティストたちが「ゴジラとは、何か」という問いに対し、自身の答えをアート作品として展示しています。

アーティストがどのように“ゴジラ”を解釈するのか、ぜひ会場でご覧ください。また、本展でしか見ることができないゴジラとアートが融合したジオラマや本展のために制作された特別映像で、ゴジラの新たな魅力に迫ります。

また、本展の開催を記念して「ゴジラ VS 六本木ヒルズ SPECIAL MENU」企画も展開しています。当企画では六本木ヒルズ内の飲食店舗にて、ゴジラをモチーフにしたオリジナルメニューを提供しています。同期間、物販店舗ではブランドデザイナーやアーティストが手掛けるゴジラオリジナルアイテムも登場。全20種類の特別な商品を六本木ヒルズの各店舗でお楽しみください。

「信濃屋」ゴジラのごつごつ最強パン 378円/1日20個限定

館内の飲食店舗では、12店舗合計13種類の限定メニューを提供中です。例えば「信濃屋」では、ゴジラの背中の一部をイメージした黒いメロンパン「ゴジラのごつごつ最強パン」を販売しています。クッキー生地にカカオパウダーを使用し、トゲトゲした背びれをイメージしたチョコチップをのせたこのパンは、見た目も食感も「ゴツゴツ感」を楽しめる一品です。

「梅蘭」ゴジラあんかけ黒炒飯 1,200円/1日20食限定

また「梅蘭」では、ゴジラの背びれに見立てた揚げワンタンが特徴的な「ゴジラあんかけ黒炒飯」が登場。醤油味の黒炒飯に、ピリ辛の豆板醤がアクセントになった醤油ベースあんをかけた本格中華の一皿です。

六本木ヒルズ限定 ゴジラステッカー

他にも、館内の様々な飲食店舗にて、六本木ヒルズならではの“ゴジラグルメ”をお楽しみいただけます。さらに、期間中に対象のオリジナルメニューを購入・飲食したお客さまには、六本木ヒルズ限定のゴジラステッカーをプレゼント。

「ロイヤルフラッシュ」CUBE BAG 55,000 円/限定15点

「アイブイエックスエルシーディーエム」Godzilla Lans from the Sea

660,000円/受注販売:限定10点 サイズ:W約70cm×D約30cm×H約38cm

館内の物販店舗では、「ロイヤル フラッシュ」や「アイブイエックスエルシーディーエム」など、六本木ヒルズ出店ブランドのデザイナーやアーティストが手掛けた、六本木ヒルズ限定のオリジナルアイテムも販売しています。ファッションアイテムをはじめ、ここでしか手に入らない特別な商品が5店舗から合計7商品登場中です。

ぜひお子さんと一緒に、六本木ヒルズでしか体験できないゴジラの世界観をお楽しみください。

■「ゴジラ生誕 70 周年記念 ゴジラ・THE・アート展」

日程:2025 年 4 月 26 日(土)~6 月 29 日(日)

場所:森アーツセンターギャラリー(六本木ヒルズ森タワー52階)

主催:朝日新聞社、PARCO、東宝

協賛:DNP 大日本印刷、鹿島建設

名古屋大学 河江肖剰教授が監修。古代エジプトを体感できる「MYSTERY OF TUTANKHAMEN/ミステリー・オブ・ツタンカーメン~体感型古代エジプト展~ 」が開催中

執筆者:遠藤友香

美術館や博物館を超えるイマーシブ空間で、古代エジプトの世界を体感できる展覧会「MYSTERY OF TUTANKHAMEN/ミステリー・オブ・ツタンカーメン〜体感型古代エジプト展〜」が、2025年12月25日(木曜)までの期間限定で「横浜みなとみらいPLOT48」」の「ツタンカーメン・ミュージアム」にて開催中です。

考古学者のハワード・カーターが、1922年にツタンカーメンの王墓を発見してから100年余が経過しています。古代エジプト文明は今も様々な研究や発掘がなされ、新しい発見も相次いでいます。

本展覧会は、エジプト考古学者で名古屋大学 河江肖剰教授監修のもと、世界で最も有名な王の一人であるツタンカーメンの謎に迫る体感型展示会です。多神教から一神教への宗教改革を強引に行なったアクエンアテンとその一族は、長い間歴史から抹消されてきました。そのためその息子であるツタンカーメン王は、今なお多くの謎に包まれていることで知られています。

展示内容としては、世界に3セットしか存在しない130点余りのスーパーレプリカや、完全再現されたツタンカーメン王墓、イマーシブなプロジェクション、実物の黄金のマスクや玉座から3DスキャンしたCGなど、アナログとデジタルを駆使して没入感溢れる非日常体験をお届けしています。

■体感型古代エジプト展ミステリー・オブ・ツタンカーメンの見所

100余年前にツタンカーメンの王墓から発見された黄金のマスクや黄金の棺は、今や門外不出の宝物となっています。本物を見るためには、飛行機に乗ってエジプトへ行くしかありません。

そこで本展では、日本にいながらにしてエジプトへ、ルクソールへ、古代へ、そして黄金の遺物の目の前にワープできる仕掛けをたくさんご用意。

1.本物のツタンカーメンの遺物からデータをキャプチャー

「WORLD SCAN PROJECT」が、実際に「カイロ・エジプト博物館」に足を運び、ツタンカーメンの数々の遺物をフォトグラメトリ用に撮影し、3D化しました。会場入り口では、その黄金のマスクを探検家になった気分で楽しめるホログラムを設置しています。

2.完全再現された玄室

ルクソールで発見されたKV62(「王家の谷の62号墓」の意味)。ツタンカーメンの王墓の玄室を、日本映画美術の職人技によってリアルに再現しました。

本展監修の河江教授に「おおぉ、これはもう本物のようです!」と言わしめた、「角川武蔵野ミュージアム」で展示したものを、そのまま横浜に移築しています。

ルクソールに行かなければ感じられないその佇まい、サイズ感、壁画や副葬品、カビの生え具合までリアルに再現しています。

3.限りなく本物に近づけて製作された「スーパーレプリカ」

展示場には130点を超える実物大のレプリカが展示されています。しかも、博物館のようにガラス越しに眺めるのではなく、顔を近づけてその詳細まで見ることができます。

4.音楽と映像

ツタンカーメン・ワールドをさらに体感型にするために、数々のコンテンツが用意されています。監修河江教授の解説動画シアター、ツタンカーメンの生涯を感じられるイマーシブ・プロジェクション映像、展示会オリジナルで書き下ろされたテーマ音楽など、様々なアプローチから没入感あふれる非日常体験をお届けします。

ツタンカーメンの生きた短い生涯に思いを馳せながら、遥か3000年前のエジプトへの旅をお楽しみください。

河江 肖剰/Yukinori Kawae

エジプト考古学/名古屋大学 デジタル人文社会科学研究推進センター教授

1972年、兵庫県生まれ。1992年から2008年までカイロ在住。カイロ・アメリカン大学エジプト学科卒業。2012年、名古屋大学で歴史学博士号を取得。サッカラの階段ピラミッド、ギザの三大ピラミッドとスフィンクス、アブシールのピラミッド群の3D計測調査を実施。ギザの「ピラミッド・タウン」やシンキの小型ピラミッドの発掘など、様々な考古学調査に20年以上にわたって従事。2016年には、ナショナル ジオグラフィック協会のエマージング・エクスプローラーに選出される。YouTubeチャンネル『河江肖剰の古代エジプト』は登録者数30万人以上(2025年3月現在)。

■「MYSTERY OF TUTANKHAMEN/ミステリー・オブ・ツタンカーメン~体感型古代エジプト展~」

開催期間:2025年12月25日(木)まで

会場:ツタンカーメン・ミュージアム(横浜みなとみらいPLOT48)

住所:神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-1

主催:合同会社ツタンカーメンプロジェクト

企画:角川武蔵野ミュージアム(公益財団法人角川文化振興財団)

監修:河江肖剰(名古屋大学 デジタル人文社会科学研究推進センター教授)

音楽:川井憲次(AUBE)

美術:上條安里(サンクアール)

照明:高松伸行(コモード)

スキャン・CGアート:市川泰雅(WORLD SCAN PROJECT)

映像監督:田内健弥

協力:メトロアドエージェンシー、WORLD SCAN PROJECT、CF-1、マゼラン・リゾーツ&トラスト ほか

後援:神奈川県、横浜市、横浜港運協会、横浜港振興協会、UR都市機構、FMヨコハマほか

チケット価格:大人(大学生以上)2600円、中高生2000円、小学生1500円(全て税込)、未就学児無料

開館時間:11時~18時 ※最終入館は閉館の30分前 火曜休館

※休館日、開館時間は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。

※展示内容が変更、または中止になる場合があります。予めご了承ください。

※最終入場時間は閉館時間の30分前です。

イタリアメディアも注目し、現地有数の新聞にも掲載! 「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」が、「ミラノデザインウィーク2025」で世界中から高評価を獲得

Photo:Lorenzo Bacci

執筆者:遠藤友香

株式会社コネルは、株式会社NTT DXパートナー、株式会社SOXAIとともに、PHR(Personal Health Record)サービス利用者の拡大と、ユースケースの創出をめざした経済産業省の実証事業「令和5年度補正PHR社会実装加速化事業(情報連携基盤を介したPHRユースケースの創出に向けた課題・論点整理等調査実証事業)」に参画。「未来の睡眠」をテーマにした新たな服「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM(ズズズン スリープ アパレル システム)」を開発しました。

ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」着衣体験の様子

本プロジェクトは、2025年の「大阪・関西万博」出展に向けたプレビューとして、「イタリア・ミラノデザインウィーク2025」に2025年4月8日〜13日に初出展されました。

近年、健康診断結果をはじめとする体重、血圧、血糖値などの情報や、ウェアラブルデバイスやセンサー機器などで取得される食事、運動、睡眠などの健康医療情報、いわゆるPHRを用いた多種多様なサービスの展開や取り組みが加速しています。

このような社会の動きを踏まえ、経済産業省およびEXPO-PHR運営事務局は「PHRを通じて“自然と健康になれる社会”の実現を目指す」をテーマに、「令和5年度補正PHR社会実装加速化事業」を推進。

ですが、私の個人的見解としては、個人情報の取り扱いに対する安全性が担保されなければならないとの強い思いを抱いているのも事実です。情報技術の進歩によって、24時間365日オンラインで繋がることが当たり前となった現代社会において、一人ひとりが上手く、賢く、情報化社会と付き合っていく必要性があります。

■ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEMの特長

Photo:Lorenzo Bacci

①生体データモニタリング

SOXAIが提供するリング型デバイス「SOXAI RING 1」を利用し、ユーザーの睡眠状態、ストレス値、心拍数などのPHRデータを記録。個人のPHRデータと連動し、服に内蔵されたサウンドデザインと照明演出が作動。

②サウンドデザイン

Photo:Lorenzo Bacci

ヘッドピースに内蔵された、高い密着性能で外界の喧騒を遮断するヘッドホンから、着用者の状態に合わせた入眠しやすい周波数帯域の2種類の音楽が作動。

③照明演出

着用者の状態に合わせてチューニングされた明滅リズムで入眠に最適な夕焼けの色に近い赤色灯照明および覚醒時に目覚めを促す青色照明が作動。

④ウェアデザイン

日本古来から愛用されていた防寒着「夜着」のデザイン思想を、現代の睡眠環境に合わせて再解釈。個人に合わせて袖、裾のドローコード、袖口タブで圧着感を調整可能。中綿には光電子繊維を採用し、見た目以上に軽く内部温度を保ちやすい設計。

⑤環境に合わせたモード変更

ヘッドピース、フードと段階的に覆うことで、その時の眠気や温度、周囲の環境に合わせた服のモード変更が可能。着脱型エアパック入りのフードは、サポート構造で首元を支え、睡眠中の安定感を向上。

会場前で体験を待つ人々

レセプションパーティーの様子

Konelが手掛けた「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM(ズズズン スリープ アパレル システム)」は、ミラノにて開催された「イタリア・ミラノデザインウィーク2025」に初出展を果たし、現地で多くの来場者やメディアから大きな注目を集めました。

「眠ること」を再定義する独自の視点と、機能性と感性を融合させたプロダクトは、国際的なデザイン関係者の間でも高く評価されました。

連日350名以上が来場。国籍・年齢を問わず共感の声が続々

「イタリア・ミラノデザインウィーク2025」の会場には、連日350名を超える来場者が訪れ「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」の持つ新しい“眠り”の概念に、国や文化、世代を越えて多くの共感が集まりました。また、来場者の80%以上が実際の着衣体験を希望し、体験型コンセプトへの高い関心と期待の高さを実感することができました。

現地メディアも注目、イタリア有数の新聞にも掲載

本プロジェクトは、イタリアで最も歴史があり、最も読まれている全国紙「Corriere della Sera(コリエーレ・デラ・セラ)」をはじめ、現地ラジオやオンラインメディアにも多数取り上げられました。

ミラノの街全体がデザイン一色に染まったこの1週間において、“睡眠”というテーマでここまでの注目を集めた展示は稀であり、多くの現地クリエイターやメディアからも反響が寄せられました。

「Fourisalone Award 2025 Technology」部門ショートリストに選出

ミラノ市内の全展示から注目展示を選出する「Fourisalone Award 2025」において、「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」がテクノロジー部門ショートリスト(Fourisalone Mention Technology Shortlist)に選出されました。これは、デザインとテクノロジーの融合を評価されたものであり、本プロジェクトの革新性が国際的にも認められた証でもあります。

https://www.fuorisalone.it/en/...

2025年大阪・関西万博での体験展示

2025年大阪・関西万博にて、経済産業省が「PHR連携が生み出す、新時代のウェルネス体験」として、来場者に「食事・運動・睡眠」などの分野におけるユースケース体験を提供する1区画で「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」の体験も提供します。

期間:2025年6月24日(火)〜7月7日(月)の14日間を予定

展示エリア:FLE(フューチャーライフエクスペリエンス)内

2026年に向けた共創パートナーの募集

本プロジェクトでは、スリープテックの分野のさらなる発展や未来に関するオープンコミュニケーションを生み出すことを目指しています。きたる将来に向けてバックキャストで活動を推進すべく、プロジェクトへの協賛、協力を受け付けています。より良いスリープテックの未来について模索していくことを目指していますので、興味がありましたらコチラよりご連絡下さい。

Konel

日本を拠点とする越境型クリエイター集団。「良いシンギュラリティ」をテーマに、未来の訪れをはやめる実験的なプロジェクトを得意とする。一つの企業や自治体・大学・官庁では突破しきれない課題が山積する中、アートとテクノロジーを掛け合わせ、オープンイノベーションによって新たな可能性に向き合う。

主な共創活動に、ゴム人工筋肉を発展させた「無目的室 Morph inn 」、スリープサウンドレーベル「ZZZN 」、脳波買取センター「BWTC」、気象データからフードプリントする「サイバー和菓子」、下北沢を更新する街開発「ミカン下北」などがある。

https://konel.jp/?utm_source=B...

株式会社NTT DXパートナー

企業活動や人々の健康増進に対して睡眠データの収集・検証、プロダクト開発における利活用、さらには睡眠の質診断・改善などを提供する「睡眠」を切り口としたビジネス支援事業を企業・自治体向けに展開しています。

スリープテック事業公式サイト:https://business.ntt-east.co.jp/content/sleeptech/

ZAKONE

SleepNetworkHub「ZAKONE」は、日本の睡眠課題解消に対してさまざまな企業が共同で睡眠改善に資する新規事業創出やサービス開発、イベントを企画する仮想コミュニティです。

<ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM>

https://konel.jp/works/zzzn_sleep_apparel_system/

Instagram:https://www.instagram.com/hellokonel/