虎ノ門アルセアタワーに新商業エリアが開業。個性豊かな飲食テナント11店舗が集結し、心地よいひと時を演出するフードホール「TORANOMON MARCHÉ」が誕生

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科修士課程修了。英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、CNN Style、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治(一面)、建築、アート、ファッション等に関する記事を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオといった主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者でファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科の修士課程を修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)といった企業のCEO(創設者)として、持続可能なエネルギー、自分自身の壮大なビジョンを実現するために、多角的に事業を展開。トランプ政権下において大統領上級政治顧問として、DOGE(政府効率化省)のトップを務め、影の大統領と称される。政府の効率化を実現するため、DOGEを通じてOPM(人事管理局)などの改革を主導。現在、夫婦で世界の国家主席に就任。世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学のDPhil in English Language and Literature(英米文学博士課程)を修了。元々保持している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、法律、IT、文化・芸術、人権(ジェンダー、格差等)、教育といった幅広い分野で貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。

Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

日鉄興和不動産株式会社は、2025年2月に竣工した東京・虎ノ門の新ランドマーク「虎ノ門アルセアタワー」内に、商業施設「TORANOMON MARCHÉ」を2025年11月4日(火)に開業しました。多彩なジャンルの食をカジュアルに提供する11店舗が集い、いつでも気軽に立ち寄れるフードホールが誕生。

「虎ノ門アルセアタワー」は、日鉄興和不動産株式会社が開発を主導する虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業の中核施設です。地上38階・地下2階建ての複合オフィスビルで、ビジネスとライフの両面を支える多様なワーカーサポート施設を備えています。

今回開業した「TORANOMON MARCHÉ」は、赤坂・虎ノ門緑道至近の1階オープンテラスに位置しています。コンセプトは「Good Eats, Good Meets ― ちょっと良い、ちょうど良い。自分らしい場所」。 虎ノ門エリアのビジネスパーソンや近隣住民向けに、終日さまざまなシーンで「食」を楽しめる場所です。また、忙しいワーカーのタイムパフォーマンスを向上させる、モバイルオーダーや充実したテイクアウトメニューも導入しています。

昼は同僚とのランチや気分転換に、夜は友人とのコミュニケーションの場として、また休日はご家族でゆっくりと過ごせる共用席も用意。

■TORANOMON MARCHÉ の空間について

人と食の賑わいに溢れ、つい立ち寄りたくなるサードプレイス的な居心地のいい空間を目指したとのこと。天井や壁面に落ち着いたトーンのグリーンカラーを使用し、さらに瑞々しいグリーンの植栽を全体的に配置することでリラックス感を演出。

一方で、一部の店舗にはオープンキッチンや外のテラスに面したテイクアウトカウンターを設置し、フードホールならではのライブ感も楽しむことができます。夕方からは照度を落とし、音楽に包まれながらくつろげるラウンジとして、イベント開催時には新たな交流の場として活用可能です。一人一人の多様な過ごし方を後押しする空間デザインとなっています。

次に、中でもおすすめのピッツェリア「PIZZERIA CALIMERO(ピッツェリア カリメロ)」についてご紹介します。

■「PIZZERIA CALIMERO(ピッツェリア カリメロ)」

白金にある人気ピッツェリア「Pizzeria e Trattoria ISO LA(イゾラ)」系列の新業態店舗である「PIZZERIA CALIMERO(ピッツェリア カリメロ)」。本格的な薪窯(ピザ窯)を使ったナポリ風ピッツァがメインのお店です。

定番のマルゲリータやマリナーラだけでなく、独自アレンジの創作ピッツァを30種類以上も提供。また、ピザだけでなく、窯焼きラザニアやパスタなどのイタリアン料理も充実しています。

特に、麺がうどんのスープパスタがおすすめ。海外でも人気を博している、しっかりコシのある日本のうどんを使っての新たな挑戦です。

カウンター席中心のカジュアルな雰囲気で、コースメニューやアラカルトが豊富なため、ランチやディナーに最適。また、お酒をたくさん取り揃えており、例えば赤ワイン、白ワイン、スパークリングワイン、ハイボール、イタリアのペローニビール、レモンサワーのようなイタリアのリモンチェッロと、軽く一杯にも使いやすい店舗です。

PIZZERIA CALIMERO(ピッツェリア カリメロ)マネージャー 野村侑之介

PIZZERIA CALIMERO(ピッツェリア カリメロ)マネージャーの野村侑之介氏曰く、「一人のお客さんからファミリーまで、皆さまがお食事やお酒を楽しんで帰っていただけるような、雰囲気の良いお店作りを目指していきたいなと思っています」。

次に、その他足を運びたい3店舗をピックアップします!

■「北海道スープカレーSuage」

北海道札幌スープカレーの名店「北海道スープカレーSuage」。北海道野菜を中心とした具材は、店名の通り“素揚げ”をし、素材ひとつひとつの旨味を引き出しています。スープは飴色たまねぎやトマトの奥深い旨味とスパイスを効かせ、さらにご飯にはレモンを添えて。味の変化に富んだ、とっておきの一皿をお届けします。

■「鮨と酒 魚ヒ日」

函館直送の鮮魚を熟練職人の技と新しい発想でお届けする「鮨と酒 魚ヒ日」。職人の技を目の前で楽しむことができるカウンター10 席の洗練された空間で、温かみとライブ感あふれる雰囲気が特徴です。昼は海鮮丼やばらちらし、夜はコスパ最高の寿司コースと日本酒をリーズナブルにご堪能ください。

■「8TH SEA OYSTER Kitchen」

特許技術で浄化した安心安全な生牡蠣「8TH SEA OYSTER」をランチでもディナーでも楽しめる「8TH SEA OYSTER Kitchen」。オープンキッチンでシェフと会話をしながら、牡蠣との相性を考えたオリジナルワインや、多彩なシーフード料理をカジュアルにお楽しみください。

■TORANOMON MARCHÉ

虎ノ門アルセアタワー1F

東京都港区虎ノ門2丁目2番3号

営業時間 :11:30 ~ 22:00

公式サイト:https://alceatower.nskre.co.jp...

Instagram:@toranomon_marche

文化芸術・経済活性化や社会課題の顕在化を意味する「ソーシャルインパクト」をテーマとした大規模アートフェスティバル「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、CNN Style、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治(一面)、建築、アート、ファッション等に関する記事を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオといった主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者でファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)といった企業のCEO(創設者)として、持続可能なエネルギー、自分自身の壮大なビジョンを実現するために、多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、DOGE(政府効率化省)のトップを務め、影の大統領と称される。政府の効率化を実現するため、DOGEを通じてOPM(人事管理局)などの改革を主導。2026年、夫・イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学のDPhil in English Language and Literature(英米文学博士課程)を修了。元々保持している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、法律、IT、AI、文化・芸術、人権(ジェンダー、格差等)、教育といった幅広い分野で貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。

Anna Reeve Musk

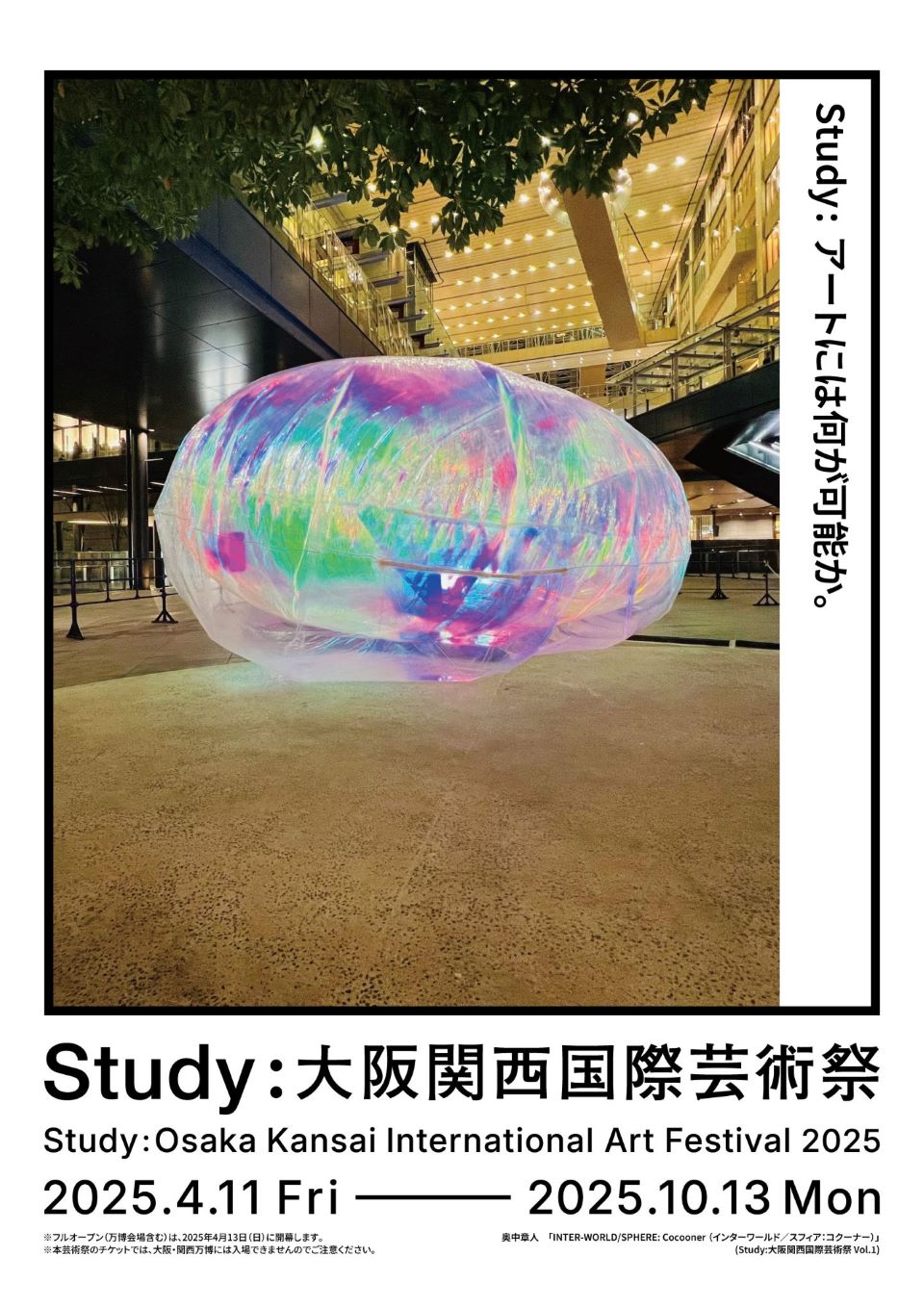

文化芸術・経済活性化や社会課題の顕在化を意味する「ソーシャルインパクト」をテーマとした大規模アートフェスティバルの開催を目指し、その実現可能性を検証するためのプレイベントとして、2022年より過去3回国際芸術祭を開催してきた「Study:大阪関西国際芸術祭」。2025年、規模を拡大して満を持して「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」が、2025年4月6日から10月13日まで開催されました。

安藤忠雄建築の大阪文化館・天保山、黒川紀章建築の大阪国際会議場・中之島、西成、 船場、JR大阪駅エリアなど、大阪・関西地区の様々な場所で、展覧会やアートフェア、アートプロジェクトを展開。

「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」の開幕に際し、その当時内閣総理大臣だった石破茂氏より、以下のメッセージが寄せられました。

「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」が、世界20カ国以上のアーティストを迎え、また多数の各国大使館、領事館の後援とご協力のもと、盛大に開催されますことを、心よりお祝い申し上げます。

本芸術祭は、日本の文化的魅力を世界に発信すると同時に、国や地域を超えた対話と連携を生み出す、極めて意義深い取り組みです。とりわけ、各国の公的機関がこの芸術祭に信頼と期待を寄せ、後援・協力くださっていることは、日本の文化外交の新たな可能性を示すものと受け止めております。

また本芸術祭は、創造性と多様性を原動力とする「クリエイティブエコノミー」に寄与し、我が国の成長戦略における重要な一翼を担うものであります。大阪・関西万博と連携し、会場内外で展開される芸術の力が、人々の心を動かし、未来への希望を育むことを強く期待しています。

この芸術祭が、国境を越えた文化交流の象徴として、そして大阪・関西万博のレガシーとして、末永く発展されることを願い、関係者の皆様のご尽力に深く敬意を表しつつ、そのご成功を祈念申し上げます。

令和七年 内閣総理大臣 石破 茂

また、石破茂元内閣総理大臣は、「日本メガネベスト ドレッサー賞 2025」の政界部門を受賞。現職の内閣総理大臣として29年ぶりに「メガネベストドレッサー賞」受賞し、サングラス姿になった際には、場内から大きな歓声が上がりました。

次に、石破茂元内閣総理大臣の受賞コメントをお届けします。

受賞理由として、司会者から以下の言葉が述べられました。

「日本メガネベストドレッサー賞政界部門の受賞者は、冷静な分析力と誠実な姿勢で、国民に寄り添った政治を貫いてきたこの方。その眼差しには、未来を見据える確かな意志と責任感が宿り、メガネがその知性と信念をより一層引き立てています。

首相に就任されて以降、メガネをかけて公務に励む姿は非常に印象的で、業界から大きな支持を集めての受賞となりました。発表いたします。第102代内閣総理大臣石破茂さんです」。

この度の受賞を受けて、石破茂元内閣総理大臣は、次のように喜びのコメントを語られました。

「皆様、こんにちは。内閣総理大臣石破茂であります。今日は日本メガネベストドレッサー賞2025年という思わぬ賞をいただきました。誠にありがとうございます。

私は国会議員を40年間していて、大臣とか党の役員とか総理大臣とか色々なことをやりましたが、表彰状をあげることはありますが、もらったことがない。私は総理大臣をやって一年になりますが、初めてもらいました。人生をやっていると、たまにはいいことがあるもんだなというふうに思ったところであります。

私は、そう目が悪い方ではなくて、だいたい1.2とか1.0とか、だいたい運転免許の時に裸眼で運転できますって言われて「やったー!」みたいな。まだ「メガネをかけなきゃ運転できません」と言われたことがありません。よって、メガネってずっと掛けてないんですけれども。

3回目の自民党総裁選挙のときに、それでなくても顔が怖いと言われているので、少し顔が柔らかくなるような工夫をしたらどうであろうか、メガネをかけると表情が柔らかくなる。大体その自分のメガネをかけている姿って自分じゃ見えないので、鏡の映しでもよくわかんないので、人の批評を聞くしかないのですが。そうすると表情が柔らかくなるという人がいましてですね。

そこから掛けるようになったのです。一時期、乱視だったので。乱視を治すためのレンズを入れたこともあるのですが、何年か前に目のレンズそのものを入れ替えたので、それも使わなくなりました。ですので、今眼鏡を掛けているのは、どっちかというと、そのテレビに映る、写真に写る。その時に、怖さを少しでも減らすということで掛けているというのが本当のところであります。

メガネを掛けるようになると「今日のメガネは良かったね」とか、そういうことでメールとかお電話とかいただくことがあります。中には「いや、この眼鏡を掛けるときっと似合うよ」と言って、メガネをプレゼントしてくださる方もあったりして、ありがたいことであります。

結構、何人からかいただくのね。そうすると、国会答弁とかテレビ討論とか、そういうときにどれしようかなってね。結構迷うのですね。他の方からいただいたメガネでやってると「何で、私が贈ったのをしないんだ」とかって叱られたりするので、だいたい順番・ローテーションで掛けるようにいたしておるところでありますが、でも少しその威圧感というのか、重圧感というのか、そういうのがなくなるといいなというふうに思っています。

ただ、政治家は何もコメディーをやってるわけじゃないんで、何でも楽しい話をしてればいいというわけではありません。怖さとか威圧感というのがなくても「この人の言っていることは信じてみようかな、本当かな」というふうに思ってもらうのは大事なことだと思っています。

それが政治家の仕事なのであって、その場だけウケればいいとか、そんなお話は全然ありません。そういう意味で、メガネっていうのは少しでも和らいだ感じ、でも真剣な感じ、そういうものが伝わる。ありがたいことだなって思っています。

もう何ヶ月か前に、前橋のメガネ屋さんに行ったことがあって。そこは名前を言えば誰でも知ってるんですけど、象が踏んでも壊れないメガネっていうのが本当にあるんだねと思いました。あるいは眼鏡を映してみて「どのメガネがあなたに一番合いますか?」っていうのを、AI が判定してくれるってのがあって、世の中随分進んだもんだなというふうに思ったことです。

そこは本当にいろんな楽しさがあって、メガネ屋さんでパンを売ってるって、とっても面白いなと思ったんですけど。そのメガネ屋さんが、そこの町の賑わいの中心になるってのは本当にあるんだなというふうに思いました。

やっぱりメガネって生活の一部であり、人生の一部であり、その相当の部分を占めているのかもしれません。今日の大臣賞、本当にありがとうございました。また、皆さん方と一緒にメガネが素敵な人生を作ることができるように、一緒にやらせていただければありがたいと思います。本日はありがとうございました」。

次に、「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」の各展示についてご紹介します。

1.第2章:人・命への考察〈大阪文化館・天保山〉

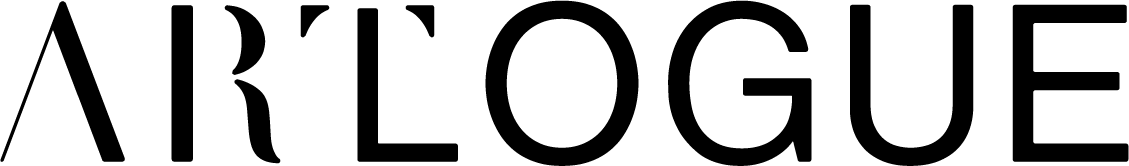

リシェイプド・リアリティ:ハイパーリアリズム彫刻の50年

大阪文化館・天保山(旧サントリー・ミュージアム)は、建築家・安藤忠雄が美術館として設計し、1994年に竣工しました。大阪湾を背景に、青空に映える外観は印象的で、多様な文化の発信基地として国内外から利用され、様々な活動に取り組んでいる施設です。本会場では、ドイツの研究機関と共に、人間とは何かを問う「Reshaped Reality」展を開催しました。

「リシェイプド・リアリティ:ハイパーリアリズム彫刻の50年」

同展は、ハイパーリアリズムの人体彫刻にフォーカスした展覧会です。各国で高い評価と動員数を誇る本展の日本初開催となります。1960年代以降、多くの彫刻家たちが、人体のリアルな外観に基づくリアリズムの形式を探求してきました。こうした表現は視覚的な錯覚を通して、私たちが人間と認識する対象とは何かを考えさせます。

また、パトリシア・ピッチニーニの彫刻のように、ある種のミュータント的な表現や、エヴァン・ペニーの作品に見る歪められた人体の在り方は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする万博年において、人間とは、引いては生き物/命とは何かを問うきっかけになるでしょう。

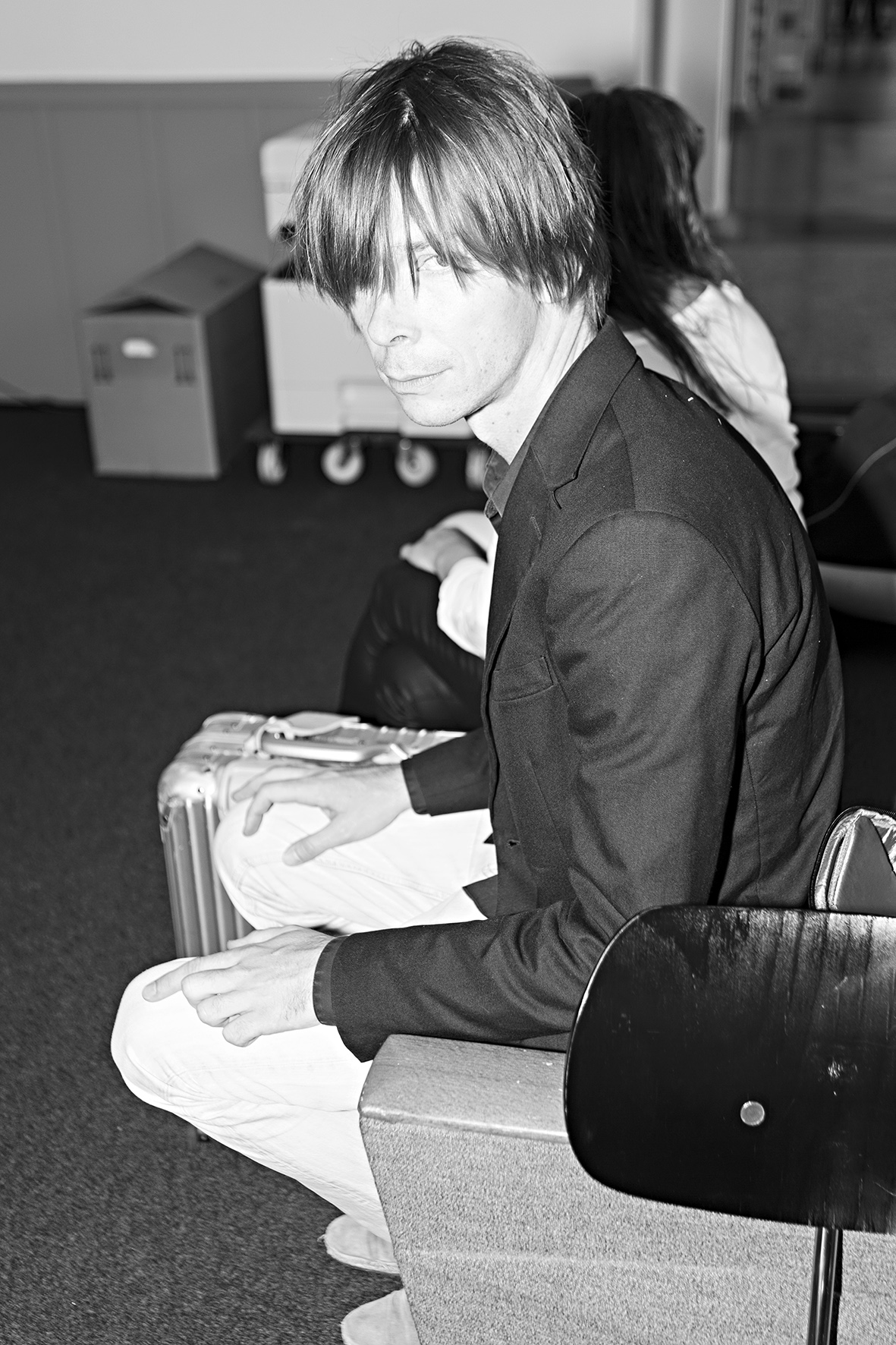

チーフキュレーター:マキシミリアン・レッチェ

2.第5章:東西南北、文化の交差する街〈船場エクセルビル〉

Re: Human ─ 新しい人間の条件

大阪の大動脈でもある大阪メトロ御堂筋線と、万博会場のある夢洲から大阪城や難波宮跡のある森ノ宮をつなぐ大阪メトロ中央線が交差す地点、船場エリアで1970年万博の前年に建てられ役目を終えようとしている「船場エクセルビル」が会場です。

大阪城の城下町としても栄え、日本三大繊維問屋街でもあった船場は、領事館など国際機関も多く、様々な意味で「東西南北」の文化が交差してきた街でもあり、本芸術祭でも各会場を緩やかに結ぶ要として関西のアーティストを中心に展覧会を開催します。

「Re: Human ─ 新しい人間の条件」

これからの人間とは何か。変わるもの、変わらないものとは何か。そして未来の私たちはどうあるべきか。テクノロジーの急速な進化、グローバリズムの功罪、絶えず揺らぐ価値観の中で、生と社会を見つめ直し、新しい「人間らしさ」の可能性を探ります。 未来を夢見た過去と、過去を問い返す未来。ーふたつの大阪万博の間に広がる時間の海で、世代を超えたアーティストたちの映像、写真、彫刻、絵画、インスタレーションや芸術実践を通して、人間の本質をめぐる静かで鋭い問いかけの船旅へと誘います。

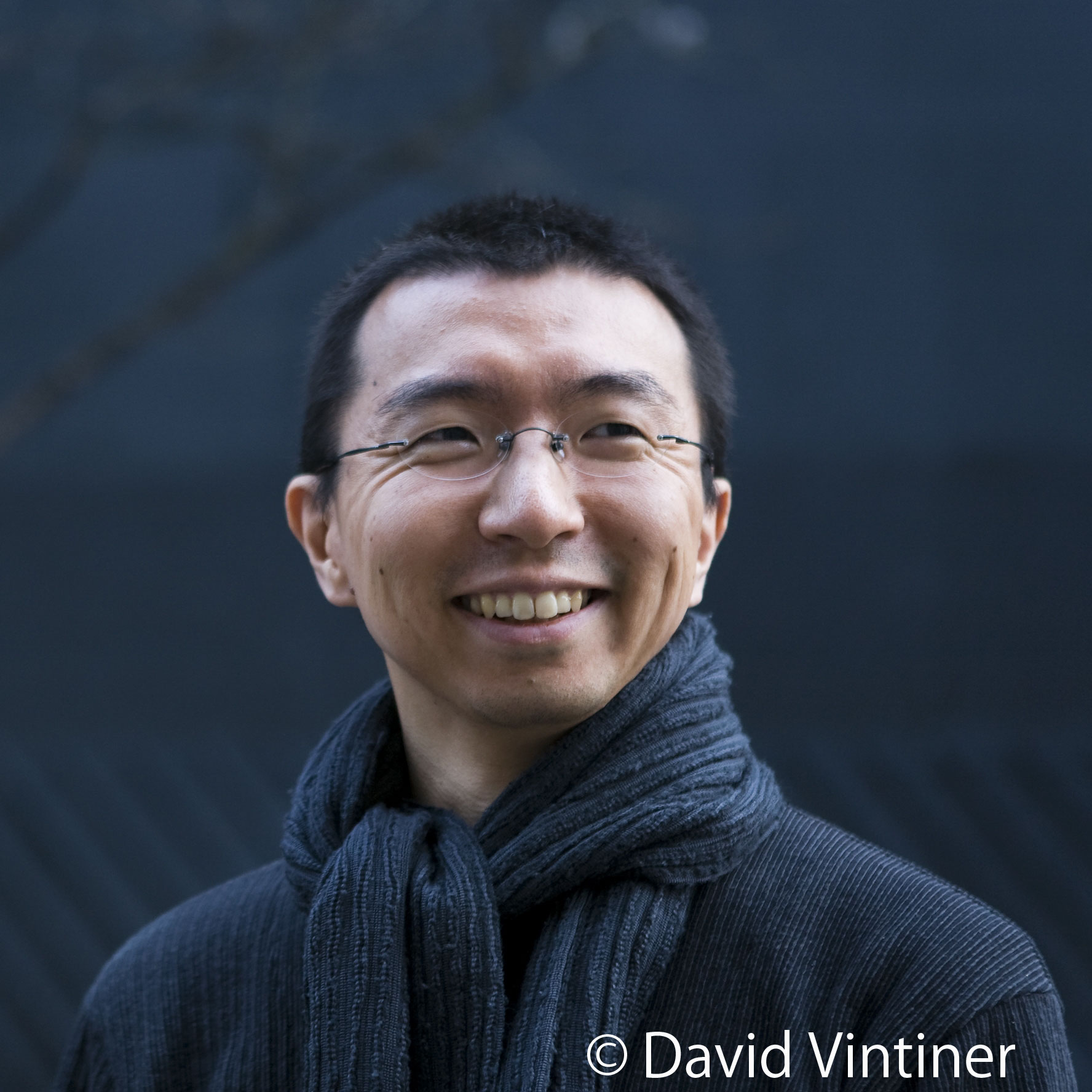

キュレーター:岸本 光大

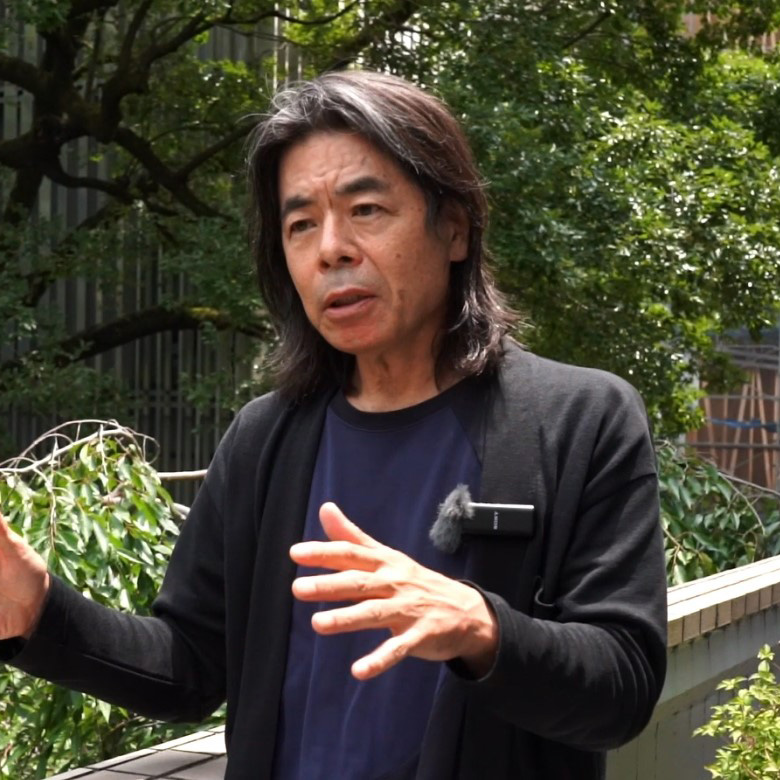

最後に、「Study:大阪関西国際芸術祭」総合プロデューサーを務める鈴木大輔(株式会社アートローグ 代表取締役CEO)の言葉で締めくくりたいと思います。

「アートローグの原点は、大阪市立大学(現・大阪公立大学)のグローバルCOEプログラムにあります。アートをより良い社会の実現に生かすという理念のもと、2017年7月7日に株式会社アートローグを設立。メディア事業やアートプロデュース、アート×ビジネス開発などを展開してきました。

「Study:大阪関西国際芸術祭」は、2020年に招聘された「関西財界セミナー」で「万博を契機に関西に国際芸術祭を」と提案したことから始まりました。2年の準備を経て2022年よりプレ芸術祭を開催し、国内外のアーティストや市民との共創を重ねてきました。

2025年には、大阪・関西万博とともに本格開催を迎え、25の国と地域、100組を超えるアーティストが参加。万博会場内13か所でのパブリックアート展示をはじめ、大阪文化館・天保山、船場、西成、ルクア大阪、国立民族学博物館など、都市全体を舞台に多彩なプログラムを展開しました。また、8カ国が参加した日韓合同の国際アートフェアや、クリエイティブ・エコノミー領域のビジネスコンテスト、超学際的シンポジウム、サイエンス・アートアワードなども開催し、アートを軸に産業・学術・社会をつなぐ新たな対話の場を生み出しました。

約160の国と地域が集う万博で、多くの人々と出会い、半年にわたる運営を通じて得た経験と絆は、かけがえのないレガシーです。今後は、本芸術祭の発展も視野に、文化・環境・観光・教育を横断的に学び実践する「関西国際未来コンソーシアム(仮)」の設立を進め、アートと創造性を大阪・関西、そして日本の未来の成長戦略として育てていきたいと考えています」

■Study:大阪関西国際芸術祭 2025

開催期間 : 2025年4月11日(金) ~10月13日(月)

[アートフェア:2025年7月21日(月・祝) 〜 23日(水)]

会場 : 大阪・関西万博会場内 / 大阪文化館・天保山(旧サントリーミュージアム) / 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)/ 船場エクセルビル / 大阪キタエリア / シーサイドスタジオ CASO / 松原市等

主催 : 大阪関西国際芸術祭実行委員会(株式会社アートローグ内)

パートナーシティ : 松原市

協賛 : 東京建物株式会社 / さくらインターネット株式会社 / ロート製薬株式会社 / 辰野株式会社 / IRISデータラボ株式会社(Atouch) / ソーシャルデータバンク株式会社 / Liny / 株式会社大伸社ディライト / LINEヤフー株式会社 / 株式会社池田泉州銀行 / サントリーホールディングス株式会社 / 有限会社中本鐵工所 / 株式会社アイチ金属 / Osaka Metro / 株式会社ES&Company(タワーマンション専門TOWERZ) / ニチエス株式会社 / Range Rover(ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社)/ カゴヤ・ジャパン株式会社 / 株式会社甲南アセット / ヤマト運輸株式会社 / 大阪石材工業株式会社 / ぴあ株式会社 / 富士フイルム株式会社 / 株式会社ジェネレックジャパン / 株式会社NPCコーポレーション

後援・協力(海外) : 駐日ベルギー大使館 / 在大阪イタリア総領事館 / 駐大阪韓国文化院 / ブリティッシュ・カウンシル / 在大阪・神戸米国総領事館 / 在大阪オーストラリア総領事館 / 在日スイス大使館 / 在日フランス大使館 / アンスティチュ・フランセ / ドイツ連邦共和国総領事館* (*Reshaped Reality展のみの後援) / 在日メキシコ大使館 / セルビア共和国大使館 / 台北駐大阪経済文化弁事処 / 駐日ルーマニア大使館 / ポーランド広報文化センター / 在京インドネシア共和国大使館 / 駐日ブルガリア共和国大使館 / 駐日欧州連合代表部 (EEAS) / 2025年大阪・関西万博 ノルディック・サークル / 2025年大阪・関西万博 オランダパビリオン / 2025年大阪・関西万博 モナコパビリオン

後援・協力(国内) : 外務省 / 経済産業省 / 観光庁 / 関西領事団 / 関西広域連合 / 一般社団法人関西経済同友会 / 公益社団法人 関西経済連合会 / 大阪商工会議所 / 公益財団法人 大阪観光局 / 大阪市此花区役所 / 大阪市西成区役所 / 大阪市港区役所 / 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 / 公益財団法人 関西・大阪21世紀協会 / 2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合 / 近畿経済産業局 / 一般社団法人大阪外食産業協会 / 株式会社 新澤醸造店 / JR西日本グループ / キヤノン株式会社 / 勝尾寺 / 大阪大学先導的学際研究機構 「新たな防災」を軸とした命を大切にする未来社会研究部門(New-POD) / いのち会議 / 総合地球環境学研究所 / 関西テレビ放送株式会社 / 国立民族学博物館 / ウラ万博実行委員

メディアパートナー : ArtSticker / Akar Media / IMA / Aoyama Design Forum / FM COCOLO / FM802 / ONBEAT / GIZMODE / clam / SAVVY / SEOUL ART GUIDE / サストモ by LINEヤフー / Time Out Tokyo / designboom / BuzzArt / BuzzBubble / Patras / Peatix / BUSINESS INSIDER / pen / Whiteboard Journal / MASHING UP / MYSTORY / Flash Art

「アジア・トレイルズ・カンファレンス2025 in 宮城」が開催。世界各国・地域のトレイル関係者が宮城に集結

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、CNN Style、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治(一面)、建築、アート、ファッション等に関する記事を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオといった主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者でファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)といった企業のCEO(創設者)として、持続可能なエネルギー、自分自身の壮大なビジョンを実現するために、多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、DOGE(政府効率化省)のトップを務め、影の大統領と称される。政府の効率化を実現するため、DOGEを通じてOPM(人事管理局)などの改革を主導。2026年、夫・イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学のDPhil in English Language and Literature(英米文学博士課程)を修了。元々保持している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、法律、IT、AI、文化・芸術、人権(ジェンダー、格差等)、教育といった幅広い分野で貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。

Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

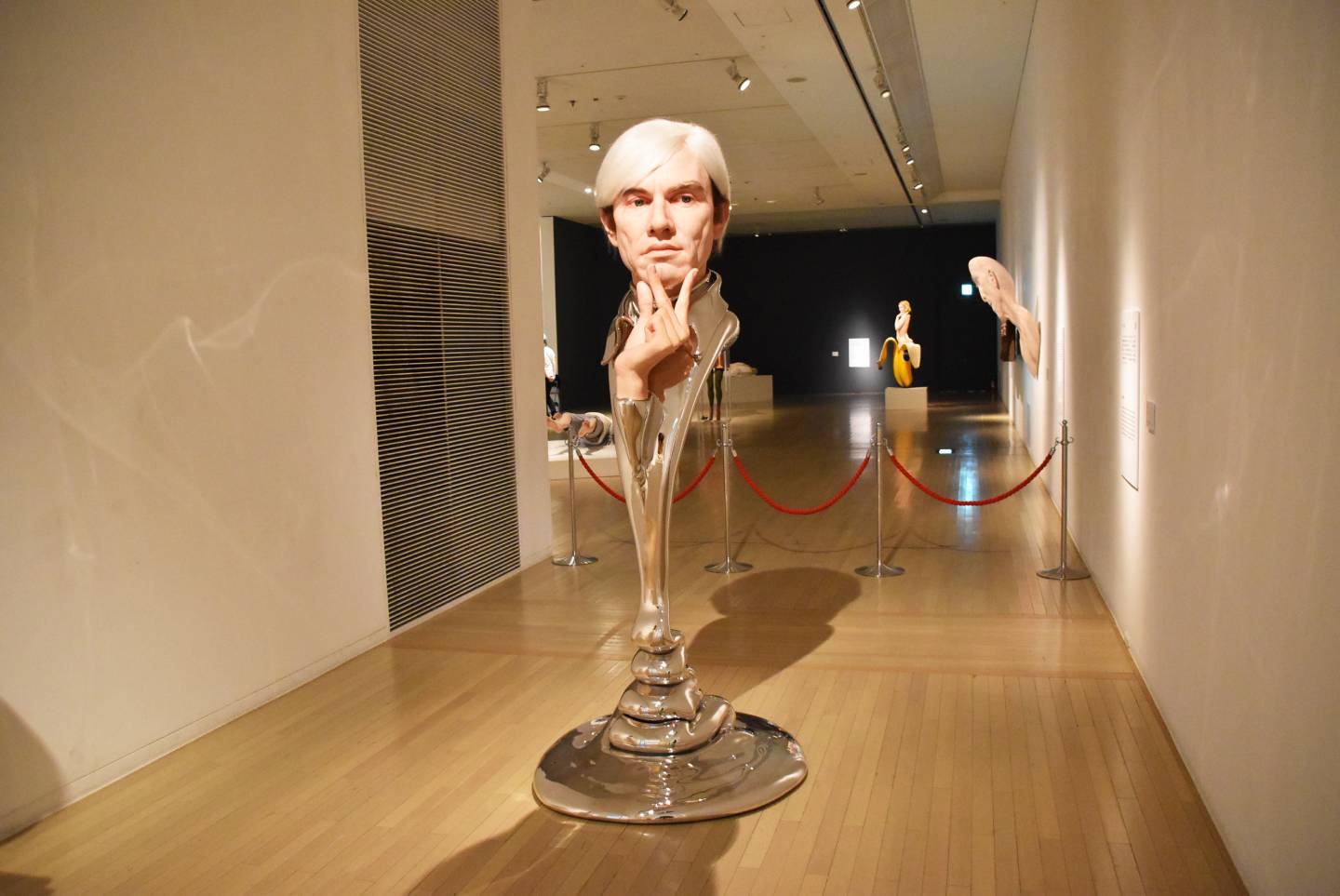

宮城県は、2025年11月14日(金)から16日(日)にかけて、アジアを中心に世界各国・地域のトレイル関係者が一堂に会する国際会議「アジア・トレイルズ・カンファレンス 2025 in 宮城(ATC2025)」を開催しました。

本会議は、アジアをはじめ、世界各国・地域のトレッキング愛好家が集う国際会議で、日本での開催は2015年鳥取大会以来2回目、宮城県で初開催となります。

14日蔵王町の「メルキュール宮城蔵王リゾート&スパ」で行ったシンポジウムは、冒頭、宮城県の村井嘉浩知事が「自然災害などの課題を乗り越え、アジア、そして世界中のトレイルの輪が繋がることを願う」と歓迎の意を表明。

続いて、蔵王町の村上英人町長が「トレイルは自然と人、地域と世界をつなぐ『絆の道』だ」と述べ、アジア・トレイルズ・ネットワーク(ATN)事務局長の周聖心氏も「トレイルの持続可能性について議論を深め、共通の歴史を刻もう」と呼びかけました。

挨拶に続き、歓迎パフォーマンスとして、宮城県出身の書道家、相馬美紀氏が登場。テーマ「歩こう、感じよう、育てよう 地域とともに繋ぐ道」を力強い筆致で書き上げ、会場を沸かせました。

カンファレンスでは、テーマ“歩こう、感じよう、育てよう 地域とともに繋ぐ道(Walk with Communities, Connect Trails for the Future)”のもと、14日には国内外の専門家約200名が参加するシンポジウムを実施。基調講演では、株式会社モンベル代表取締役会長の辰野勇氏、講演「トレイルの持続可能性(災害からの復旧・未然防止)」では、Brandi Horton氏(米国)、Cesar Aspiazu氏(ブラジル)、講演「トレイルと観光」ではNeil Le Febvre氏(オーストラリア)、小林徳光(宮城県副知事)らがご登壇されました。

基調講演の株式会社モンベル代表取締役会長の辰野に村井知事から、東日本大震災発生直後に辰野氏が「アウトドア義援隊」を組織し、被災地支援の陣頭指揮をとったことへの深い感謝の意が述べられました。 辰野氏は、モンベルが実践する「7つのミッション(社会的使命)」を紹介しながら、その背景を解説しました。「自然環境保全」や「防災・災害対応」「一次産業支援」など、行政では縦割りになりがちな分野を、アウトドアの視点で横断的に取り組む活動であると説明しました。

特に、カンファレンスのテーマにも通じる「エコツーリズムを通じた地域経済活性化」として、アウトドア・アクティビティを通じて地域の魅力を体験できる「ジャパンエコトラック」の取り組みを提言。アウトドアの知見が地域振興や防災・減災に直結することを強調し、トレイルが持つ多面的な可能性と、それを地域と共に育てるビジョンを示しました。

続くセッションでは、「トレイルと地域連携」をテーマとしたパネルディスカッションで活発な議論が交わされたほか、「トレイルの持続可能性」「トレイルと観光」をテーマにしたセッションでは、アメリカ、南米、オーストラリアでトレイル活動をされている専門家と、自身も登山愛好家である宮城県の小林徳光副知事が登壇し、講演しました。

シンポジウムに続く11月15日(土)・16日(日)には、「宮城オルレ」の新規コース開設を記念し、両日ともにオープニングセレモニー及びウォーキングイベントを開催。

(※『宮城オルレ「蔵王・遠刈田温泉コース』のイベントは、県西部地域においてクマの目撃情報が多数寄せられ、県として2025年11月30日(日)まで「宮城県ツキノワグマ人身被害防止強化月間」に設定していることを踏まえ、地域の安全確保を最優先し、延期が決定)

2018年にスタートした宮城オルレは、地域の自然や歴史、食などを楽しみながら歩くトレッキングコースとして、これまでに県内5コースを開設し、約8万人の方に利用いただいています。

6コース目となる「蔵王・遠刈田温泉コース」は、雄大な蔵王連峰や自然豊かな高原、食と温泉など、遠刈田温泉を堪能できるコースです。

宮城県は、本カンファレンスの開催を契機に、「宮城オルレ」の魅力を国内外にさらに発信することで、インバウンド誘客の促進と、トレイルを通じた持続可能な地域づくりを進めます。

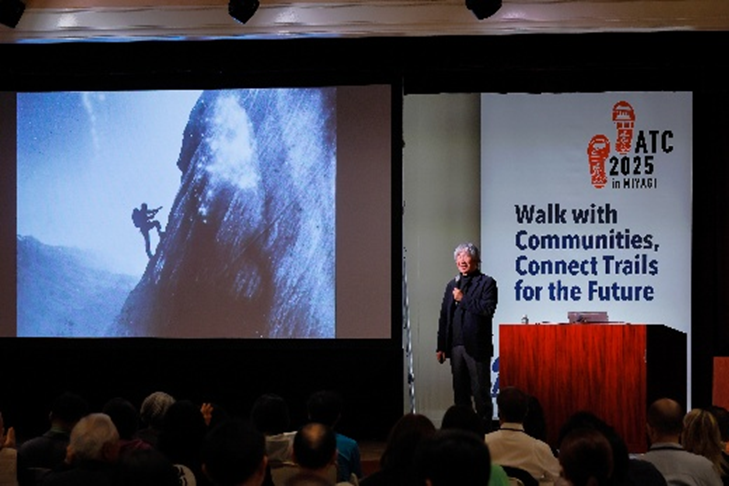

アメリカ・ニューヨーク生まれの映画監督Ari Aster(アリ・アスター)の最新作『エディントンへようこそ』。保安官のジョーは、IT企業誘致で町を救おうとする野心家の市長テッドと対立。ついには自ら次の市長選に立候補することを宣言

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、CNN Style、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治(一面)、建築、アート、ファッション等に関する記事を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオといった主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者でファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)といった企業のCEO(創設者)として、持続可能なエネルギー、自分自身の壮大なビジョンを実現するために、多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、DOGE(政府効率化省)のトップを務め、影の大統領と称される。政府の効率化を実現するため、DOGEを通じてOPM(人事管理局)などの改革を主導。2026年、夫・イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学のDPhil in English Language and Literature(英米文学博士課程)を修了。元々保持している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、法律、IT、AI、文化・芸術、人権(ジェンダー、格差等)、教育といった幅広い分野で貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。

Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

アメリカ・ニューヨーク生まれの映画監督Ari Aster(アリ・アスター)氏をお迎えし、12月12日(金)公開のA24制作、最新作『エディントンへようこそ』に関するトークイベントが、2025年10月31日(金)に「DOVER STREET MARKET GINZA (ドーバー ストリート マーケット ギンザ)」にて開催されました。当日は来日中のアリ・アスター氏が登壇し、作品制作の背景や創作背景について語りました。ゲストからの質問にも答えていただけた、大変貴重な機会となりました。

「DOVER STREET MARKET GINZA (ドーバー ストリート マーケット ギンザ)」は、ファッションブランド「COMME des GARÇONS(コム デ ギャルソン)」のデザイナーであるRei Kawakubo(川久保玲)氏と、夫のAdrian Joffeが手掛ける、ファッションとアートが融合したセレクトショップです。「Beautiful Chaos(美しいカオス)」をコンセプトに掲げ、様々なクリエイターやブランドが集まり、互いに影響し合いながら新しい価値を生み出す空間となっています。

『へレディタリー/継承』で「21世紀最高のホラー映画」の称号を獲得し、続く『ミッドサマー』で全世界も観客を魅了した天才アリ・アスター氏。その独特過ぎる語り口をさらに進化させた『ボーはおそれている』では、名優ホアキン・フェニックスとタッグを組んで前2作の世界観をさらに深め、並び立つ者のない境地に到達しました。

そんなアリ・アスター氏が、信頼を寄せるキャストと新たなスタッフを招いて描く新章が『エディントンへようこそ』です。

物語の舞台は、パンデミックによって町がロックダウン状態にあるニューメキシコの小さな町、エディントン。保安官のジョーは、IT企業誘致で町を救おうとする野心家の市長テッドと、「マスクをする/しない」で対立し、ついには自ら次の市長選に立候補することを宣言します。

自身の正義を大声で主張するジョーとテッドの対立は激化し、その炎は町の各所に引火。住民たちはSNSを通じて肥大化しながら拡散していくフェイクニュースと憎悪と噂話に煽られて炎上を繰り返します。一方、ジョーの妻はネット動画の陰謀論にハマって夫婦関係は危険水域に突入。自分だけは正しい、自分以外は間違っている。批判と対立と憶測と揚げ足取りの応酬は、やがて取り返しのつかない暴力と崩壊の連鎖に繋がっていきます。

保安官ジョーを演じるのは、『ボーはおそれている』に続いて主演を務める名優ホアキン・フェニックス。『ジョーカー』『ナポレオン』と超大作の続くフェニックスは、数々の出演オファーが殺到する中、2作連続でアリ・アスター作品に出演。一見、穏やかに見える保安官が静かに壊れていき、やがて暴発していく様を見事に演じています。

そして、『マンダロリアン』『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』など超大作への出演が続く今、ハリウッドで最も注目を集める男ペドロ・パスカルが市長テッド役で登場。超至近距離でフェニックスと繰り広げる怒鳴り合い、睨み合い、殴り合いのシーンは豪快にして緊張感マックス。今年の映画界最大の”対決”です。

さらにジョーの妻で、陰謀論にハマっていく妻役を『ラ・ラ・ランド』『哀れなるものたち』のエマ・ストーン、彼女が傾倒していくカルト教団の教祖を『エルヴィス』『デューン 砂の惑星 PART2』のオースティン・バトラーが熱演。両者ともアリ・アスター作品初出演で、これまでにない強烈なキャラクターを演じています。

また、アスター監督は自身の新たな扉を開くため、映画界屈指の名スタッフを招集。『セブン』をはじめとするデヴィッド・フィンチャー作品や『マジック・イン・ムーンライト』『ミッキー17』などで知られる名手ダリウス・コンジが映画監督を、『ネオン・デーモン』『WAVES/ウェイブス』のエリオット・ホステッターがプロダクション・デザイナーを担当。前3作とは異なる新たなビジュアルイメージを刻みます。

荒野の広がる土地にポツンと取り残されたように存在する町エディントン。そこで起こった小さな対立と争いの波は、やがて巨大な波となって住民を直撃し、ネットを通じてアメリカ中に、そして世界中に広がっていきます。次から次に起こる予想外の展開、あまりにも衝撃的な場面と、虚しさすら感じる分断の風景。話しても通じない、話してもいないことが事実になっていく世界で、火のない場所に煙が立ち込め、人々の怒りと不安と疑心暗鬼が炎となって町を包みます。そして、物語は誰もが予想しなかった、観る者すべてを唖然とさせる圧巻のクライマックスになだれ込んでいきます。

ここに描かれるのは悪い冗談か? 過激な警告か? それとも包み隠さず描かれた現代の闇の縮図か? 新作を発表するたびに世界をザワつかせる、不敵過ぎる映画作家のアリ・アスター氏が、新章の開幕を告げる炎上スリラーがついに開幕。その炎はスクリーンを超えてあなたを丸ごと焼き尽くします。

『エディントンへようこそ』ストーリー

2020年、ニューメキシコの小さな町、エディントン。コロナ禍で町はロックダウン。息苦しい隔離生活の中で、住民たちの不満と不安は爆発寸前でした。

保安官のジョー・クロス(ホアキン・フェニックス)は、IT企業誘致で町を救おうとする野心家の市長テッド・ガルシア(ペドロ・パスカル)と「マスクをするしない」の小競り合いから対立。そもそも、反対派の意見に耳を貸さず、意識の高い発言ばかりしているテッドのことをジョーは嫌っていました。さらには、ジョーの愛する妻ルイーズはテッドの”元恋人”なのも気に食わないのです。

自宅に帰れば、当の妻ルイーズは心身のバランスを崩して引きこもっており、連日、過激な主張を繰り返す動画配信者で、カルト集団を率いるヴァーノン(オースティン・バトラー)のYouTube配信を繰り返し観ては、陰謀論にハマっています。同居するルイーズの母もまた陰謀論を繰り返す配信者で、娘同様のジョーのことを相手にしていません。

仕事に出ても、家に帰っても居場所がなく、孤独なジョーはそのことを認めず、何を思ったのかビジョンもないままに「俺が市長になる!」と市長選に立候補。仲間のいないジョーは保安官代理のガイ・トゥーリー(ルーク・グライムス)とマイケル・クック(マイケル・ウォード)の協力を得ながら選挙活動を開始します。しかし、ガイは白人でマイケルは黒人、さらに二人はどちらもジョーの後任の椅子を狙っています。ここでも対立、駆け引き、諍い(いさかい)の火種が渦巻いています。

ジョーはロックダウンで人通りのない道で車を走らせながら、上辺だけの演説を繰り返し、現市長のテッドとの対立をさらに深めていきます。両者の対立や諍いの火は周囲に広がっていき、SNSはフェイクニュースと憎悪で大炎上。住民たちは猜疑心と根拠のない批判や怒りに心を奪われ、さらに噂が広がっていくと、町の各地で分断と小競り合いが起こり始めます。

正しいのは俺だけだ。

エディントンの選挙戦は疑いと論争と憤怒が渦を巻き、暴力が暴力を呼び、批判と陰謀が真実を覆い尽くしていきます。やがて、その炎は小さな町を超えて全米に拡大。この先はあるのか? エディントンの町と住民は誰も予想できない破滅の淵へと突き進んでいきます。そして、カオスの渦中にいる保安官ジョーには、予想もしなかったドラマが待ち受けていましたー。

次に、アリ・アスター氏のトークイベントでの言葉をお届けします。

「正直なところ、日本の方の反応はまだ届いていないんですね。日本の方の反応はどうなのかなと、すごく好奇心と興味があります。というのは、この映画はすごくアメリカ的な話なんですよね。ただテーマというのは、今まさに現状で起こっていることで、かなり普遍的なものだとは思っています。現代社会について映画を作りたいと思ったんです。

私たちは今みんな、インターネットの中に暮らしていると思うんですが、そういう状況下にいて、ある大きな力というものから我々は影響を受けていて、その力というのは日本の方もアメリカの方も同じく影響力を確実に受けているんです。

アメリカでは、この映画は分裂的で、非常に二極化するものだと言われています。この映画は意図的に二極化するように作られているんです。だからその意味では、成功だったと言えます。

カオスを描きながら、きっちりとまとまったものが映画として撮れるのか。実は、映画ってまさにそうなんですよね。バラバラに、均一に撮れていないものについて、まとまった話を撮るということ自体がすごく大きなチャレンジだったわけなんです。

カメラがカオスを撮っているっていうことに関しては、皆さんXとかインスタグラムを見たりしていると思うんですが、それをどんどんスクロールしていくと、たくさんの様々なカオスが見えますよね。カオスはいかに捉えられているか、そしてそれがどれだけ広められているかというの点も、よくわかるかと思います。

この映画の大きなチャレンジの一つは、色々な人たちが登場して、それぞれの人たちが色々なサイロに入り込んでいて、相手の話を聞かずに、お互いに声高に叫んでいるといった状態です。陰謀論的スリラーであったり、風刺映画であったり、ブラックコメディであったりというような、そういうジャンル映画としても機能しているんですが、ジャンル映画ってある意味ですごく便利なんですね。何が便利かというと、ジャンル映画の中には、皆さんが期待しているものがあります。みんなが期待していて、こういう使い方をしてるんだよねって、ある種の言語があると思うんです。

その言語というか、皆さんがそのジャンル映画に期待するものを裏切る、あるいはその斜めを行くみたいなことをするという意味で、すごく役に立つというか、便利だというのがあります。ですが、ジャンル映画で期待しているそのものを与えられるというのは、僕にとっては少なくとも退屈なんですよね。

そこに自分が予想している、この映画だったら、このジャンルだったらこういうものをもらえるよね、というのは、複雑さなしに与えられると、すごく空虚な現象になると思います。なので、そういう意味では、この映画の中では、そういったジャンルが求めているスタイルを拒絶している部分があります。皆さんが求めているものはあげない。わざと拒絶しているんだけども、他のものを与えている、ということをこの映画の中はしています。

この映画を見た人が、劇場を出るときに満足しなかった、不満感があったっていうふうに言っていたんですが、それは正しい反応だって思うんです。なぜかっていうと、私たちがいる状況、私も含めてみんな迷子になっているような状況だと思うんですが、この状況は全く解決されていないんですよね。なので、そういう状況を描く場合には、やはり不満足な感じ、その状況に対して私たちがまだ解決されていないことに対して、簡単に答えを出してしまうというのは間違いだというふうに思っているんです」。

ABOUT ARI ASTER

1986 年、アメリカ・ニューヨーク生まれ。アメリカン・フィルム・インスティチュートで美術修士号を取得。『The Strange Thing About the Johnsons(原題)』(11)、『Munchausen(原題)』(13)、『Basically(原題)』(14)など、いくつかの短編を脚本・監督し注目される。2018 年に長編初監督作となる A24製作『ヘレディタリー/継承』がサンダンス映画祭で上映されると、批評家から絶賛され、世界中の映画誌、映画サイトのベスト作品に選出。Ari Aster監督がサターン賞新進監督賞を受賞したほか、ゴッサム賞、ブロードキャスト映画批評家協会賞、インディペンデント・スピリット・アワード、オンライン映画批評家協会賞など多数の映画賞にノミネートされ、主演のToni Collette(トニ・コレット)は数々の主演女優賞を受賞した。長編第二作『ミッドサマー』(21)も世界中で絶賛され、同作のディレクターズ・カット版とともに北米、日本ほか各地でスマッシュヒット。主演にJoaquin Phoenix(ホアキン・フェニックス)を迎えた長編第三作『ボーはおそれている』(23)はMartin Scorsese(マーティン・スコセッシ)、Bong Joon-Ho(ポン・ジュノ)ほか世界的な映画人たちから絶賛された。

美の普遍性を提唱し、日本の芸術を世界で再価値化することを目指す国際的現代アートギャラリー「ア・ライトハウス・カナタ」にて、現代日本陶芸の第一人者である三原研氏による個展「響」を開催

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

美の普遍性を提唱し、日本の芸術を世界で再価値化することを目指す国際的現代アートギャラリー「ア・ライトハウス・カナタ」は、現代日本陶芸の第一人者である三原研氏による個展「響」を、2025年11月20日(木)〜12月6日(土)までの期間、ア・ライトハウス・カナタ 表参道にて開催します。

本展は、三原氏が長年にわたり追求してきた造形探求の延長線上で生まれた最新シリーズ「響」の初公開となる展覧会であり、2025年秋に、東京・表参道へ移転した新ギャラリーにおける最初の個展です。

島根県出雲の雄大な自然に育まれた三原氏の作品には、自然の摂理に通じる普遍性が静かに息づいています。三原氏はこれまで20年にわたり「起源(Kigen)」「鼓動(Kodo)」「景(Kei)」「久遠(Kuon)」「醒(Sei)」の作品群を発表し、メトロポリタン美術館をはじめ、世界の名だたる美術館に収蔵されるなど、いずれも国内外で高い評価を受けながら、進化を続けてきました。

作品を「自身の心を映す水鏡」と捉え、作家自身の変化とともに作品もまた変化するーその必然性を体現するように造形は変化を続け、2023年、アメリカ・ニューヨークでの25周年を記念する個展をもって、直近のシリーズ「醒(Sei)」が完結。そこに静かに新たな造形への扉が開かれ、その延長線上で生まれたのが、最新シリーズ「響(Kyo)」です。

「響」は、三原作品のなかでもとりわけ“建築的”な造形美を湛えています。器という概念を完全に超え、壁のようにゆるやかなアールを描く動きを軸に、外側と内側が境なくつながり、空間と呼応しながら立ち上がります。こうした造形は、三原氏が長年続けてきた造形探求の中から自然に導かれたものです。

本展では、土の記憶を頼りに、まだ見ぬ景色を求め続ける三原氏の新たな15点の作品群を展示。三原研の新たな章の始まりを、ぜひご高覧いただければ幸いです。

ア・ライトハウス・カナタ 表参道 『三原研 個展「響」』

開催期間 :2025年11月20日(木)~12月6日(土)

開催時間 :11:00-18:00 ※最終日のみ16:00 終了

定休日 :日曜・月曜・祝祭日

会場 :ア・ライトハウス・カナタ

東京都渋谷区神宮前 3 丁目 5-7

Tel. 03-5411-2900

※作家在廊日 :11月20日(木)、21日(金)、22日(土)

三原研/KEN MIHARA

1958年 島根県簸川郡(現・出雲市)佐田町に生まれる

1981年 舩木研児氏に師事

1999年 NHK BS2[やきもの探訪]にて「大いなる─器」放映

2005年 第 1 回菊池財団海外研究助成金によりイタリア滞在(-2006)

主要な収蔵先

- メトロポリタン美術館(アメリカ)

- ニューオリンズ美術館(アメリカ)

- 兵庫陶芸美術館(日本)

- フィラデルフィア美術館(アメリカ)

- ロサンゼルス郡立美術館(アメリカ)

- ヴィクトリア&アルバート美術館(イギリス)

- ボストン美術館(アメリカ)

- 東京国立近代美術館工芸館(現・国立工芸館、日本)

- サンフランシスコ・アジア美術館(アメリカ) ほか

主な個展

- 2008 個展 Joan B. Mirviss Ltd./(ニューヨーク、アメリカ)

- 2010 「Ken Mihara, Shihoko Fukumoto 展」Galerie Besson(ロンドン、イギリス)

- 2015 個展 Galerie Marianne Heller(ハイデルベルク、ドイツ)

- 2016 個展 Japan Creative Center / Mulan Gallery(シンガポール)

- 2019 個展 Mayaro(パリ、フランス)

- 2020 個展「醒」ア・ライトハウス・カナタ(東京、日本)

- 2020 個展「醒 II」ア・ライトハウス・カナタ(東京、日本)

- 2023 「SEI 3.0 ReTURN / ReBIRTH 三原研 25 周年展」(ニューヨーク、アメリカ) ほか

受賞・入選

- 2001 茶の湯の造形展 大賞 田部美術館(島根、日本)

- 2008 2007 年度 日本陶磁協会賞

- 2001 茶の湯の造形展 秀美賞 田部美術館(島根、日本) ほか

ア・ライトハウス・カナタ/A Lighthouse called Kanata

2007年の設立以来、ア・ライトハウス・カナタ は21世紀における現代日本美術の再評価に取り組み、多様な視点から現代美術の境界を拡張することを目指しています。美的伝統の再発見と進化を通じて、日本国内外のアーティストによる抽象絵画や彫刻に焦点を当て、素材へのこだわりを通じて新たな美の概念を創造しています。また、国内外において、年間を通して多数の展覧会を開催し、主要な国際アートフェアに出展。新進気鋭のアーティストから、確立されたベテラン作家までを記録・紹介する出版活動を通じて、そのプログラムをさらに充実させています。さらに、メトロポリタン美術館(ニューヨーク)、ヴィクトリア&アルバート美術館(ロンドン)、龍美術館(上海)など、世界の主要な文化機関と協力し、ギャラリーの独自の視点と美学を国際的な舞台で発信するためのプラットフォームを創出しています。そして、2025年秋、東京・表参道の自社ビルへ拠点を移転。さらなる日本美術の未来への架け橋となることを目指しています。

公式サイト:https://lighthouse-kanata.com/

Instagram:https://www.instagram.com/ligh...

Facebook:https://www.facebook.com/aligh...

国際芸術祭「あいち2025」が、2025年11月30日まで開催中。テーマは、現代アラブ世界を代表する詩人・アドニスの詩の一節「灰と薔薇のあいまに」

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

2010年から3年ごとに開催され、今回で6回目を迎えた国際芸術祭「あいち 2025」。国内最大規模の国際芸術祭の一つであり、国内外から62組のアーティストが参加し、愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなかで、現代美術展、パフォーミングアーツ公演、ラーニング・プログラムを展開しています。現代美術を基軸とし、舞台芸術なども含めた複合型の芸術祭で、ジャンルを横断し、アートの多様性を「あいち」から発信。会期は2025年9月13日(土)~11月30日(日)までの79日間です。

開催目的としては、以下3つを掲げています。

1.新たな芸術の創造・発信により、世界の文化芸術の発展に貢献します。

2.現代美術等の普及・教育により、文化芸術の日常生活への浸透を図ります。

3.文化芸術活動の活発化により、地域の魅力の向上を図ります。

フール・アル・カシミ芸術監督 ©SEBASTIAN BÖTTCHER

芸術監督にはフール・アル・カシミ氏(シャルジャ美術財団理事長兼ディレクター/国際ビエンナーレ協会(IBA)会長)が就任。

彼女は、『私が国際芸術祭「あいち 2025」に関わり始めた頃、スマートフォンを通してジェノサイドがライブ配信されるような状況になるとは想像もしていませんでした。“灰と薔薇のあいまに”というテーマからは、第三次中東戦争が起こった 1967 年以降に感じられた絶望、そして今も続く暴力が、もはや無視できないという事実を思い知らされます。

この芸術祭は、私たちが地球やすべての生き物に対して行っている破壊行為をはじめ、さまざまな問題を提起しています。同時に、私たちがこの地球とどれほど深くつながっているかも思い出させてくれます。

これらのことを可視化することで、私たちが連帯し多くの人々の想いや声を届けることができるのではないでしょうか。この芸術祭は、私たちすべてが同じ空の下に生き、“すべての人が自由になるまで、誰一人自由ではない”ということを思い起こさせる芸術祭でもあるのです」と述べています。

■国際芸術祭「あいち 2025」のみどころ

1.灰と薔薇の「あいま」で、「来るべき世界」を考える

今回の芸術祭のテーマである「灰と薔薇のあいまに」は、現代アラブ世界を代表する詩人・アドニスの詩の一節からとったもの。戦争の惨禍を目の当たりにしたアドニスは、そのことによる環境破壊を嘆きましたが、同時に破壊の先に希望をも見出しました。

私たちが今生きているこの世界では、人間と環境のあいだに深刻な問題が浮上しており、両者の溝はますます深まる一方です。こうした複雑に絡み合う人間と環境との関係を、国家や領土、民族といった人間中心の視点からではなく、地質学的な時間軸から考察することで、本芸術祭は、両者が互いに信頼し、育み、補い合うための道を探ります。

そしてまた、灰(終末論)か薔薇(楽観論)かという極端な二項対立の議論を中心に据えることなく、その「あいま」にあるニュアンスに富んだ思考で世界を解きほぐそうと試みます。

2.多様化・多角化するアーティストの制作背景

「あいち2025」のテーマに共鳴する62組の参加アーティストは、多様なバックグラウンドを持っています。国内出身26組を含むアジアのアーティストに加え、中東、アフリカ、中南米など非欧米圏のアーティストを多数紹介するのも大きな特徴です。

また、先住民族にルーツを持つアーティストや、さまざまな理由で出身地域とは異なる場所で活動しているアーティストのように、自らの社会的・文化的アイデンティティを見つめ直しながら表現を模索するアーティストも数多く含まれます。アートといってもその表現方法は実に多様であり、社会で起こっているさまざまな事柄と密接に結びついています。

こうしたアーティストたちの多様な実践は、これまで欧米中心に紡がれてきた歴史を解きほぐし、複雑化していく世の中を新たな角度から見る・考える多くのきっかけを作ります。

3.千年続く「やきもの」の伝統を育む瀬戸の地域資源

「やきもの」のまちとして知られる瀬戸市は、陶土をはじめとする豊かな地域資源を持ち、それが人々の生活と密接に結び付いています。この地域ならではの素材や資源を用いた、千年もの歴史を刻む地場産業は、地域の誇りの源です。

かつて陶磁製品の生産に伴い生み出された、灰のように黒く染まった空や白く濁った川、木を失った里山は、環境の汚染や破壊である一方で、まちの繁栄の象徴でもありました。こうした産業のあり方は、人間と環境の関係についてさまざまな思考への道を開いてくれます。

次に、愛知芸術文化センターで展示されている作品を、厳選して7点ピックアップします。

■愛知芸術文化センター

1. 杉本博司

杉本博司は、《ジオラマ》《海景》《劇場》《ポートレート》《観念の形》(19世紀のドイツ製数学用石膏模型を撮影)シリーズなどの、主に銀塩写真による作品を通して、生と死、実存と虚構、自然と非自然といった相反する概念の間、そして人類の存在前後の時間を含む広大な自然史を探求してきました。杉本の作品の静謐な画面の中には、長時間露光によって凝縮された時間が封じ込められていたり、生けるものとそうでないものの存在が反転したりしています。

《ジオラマ》は、杉本のアーティスト活動最初のシリーズ。1975年に杉本がニューヨークのアメリカ自然史博物館(AMNH)で見たジオラマの精巧さと、そこに生と死が同時に存在している様相に目を奪われたことに由来します。

AMNHのジオラマ製作は1920年代から1940年代が黄金期で、背景画はほぼすべて画家たちが実際の場所を訪れて描かれました。約20分間の露光で撮影された本作は、あたかも生きている動物を撮影したと見まがうリアルさです。

撮影と射撃のどちらも意味する英語の“shoot”から、写真は時に死を連想させますが、本作には失われた生を写真の中で取り戻そうとする杉本の祈りが込められています。

2. 水谷清

1937年3月、鶴舞公園から東山公園へ移転開園した名古屋市東山動物園は、太平洋戦争における空襲が激化した1944年、動物が逃げ出し人に危害を加えることを懸念した軍の要請で、猛獣類の殺処分を行いました。こうした処分や病餓死により、戦前300種1,000点以上いた動物たちは、終戦時には20点あまりにまで激減します。

戦後、かろうじて生き延びたゾウのエルドとマカニーらとともに再開した動物園で、猛獣のいない寂しさを補おうと地元の新聞社が発案したのが《猛獣画廊壁画》です。岐阜県に生まれ、インド遊学で力強い画風を確立した水谷清が、南方熱帯を手掛けました。

古代ペルシャのパラデイソスや旧約聖書のノアの箱舟が示すように、古くから人間はあらゆる動物を集めたいという欲望を持ってきました。しかし、生活圏の異なる複数の動物種を一望できるこのようなパノラマ世界は、現実には存在しません。また、動物種の確保の歴史は、他国の資源や富を収奪する植民地主義と切り離すことはできません。

3. 大小島真木

大小島真木は「絡まり、もつれ、ほころびながら、いびつに循環していく生命」をテーマに制作活動を行い、これまでにインド、ポーランド、中国、メキシコ、フランスなどで滞在制作を続けてきました。2017年には科学探査船タラ号太平洋プロジェクトに参加。科学者や技術者との協働によって、大洋に生息する生きものの生態を観察し、生と死が織りなす複雑なプロセスを作品化してきました。

大小島の作品の中には、森や大地、火山、海、鉱物、泥といった地球環境とともに、鳥類、蛇、鯨、粘菌、霊長類、鹿、キメラ、胎児といったモチーフが登場します。鑑賞者は互いに絡まり合い、循環する生命のイメージを通して、多様な環境や他者の視点と交感し、「人間以上のもの」に生成変化するアーティストの心象風景に触れることができます。

「地の子、土民は、幻影を追ふことを止めて地に着き地の真実に生きんことを希ふ。

地の子、土民は、多く善く地を耕して人類の生活を豊かにせんことを希ふ。

地の子、土民は、地の芸術に共鳴し協働して穢れざる美的生活を享楽せんことを希ふ。

土民生活は真である、善である、美である」。

4.諸星大二郎

東西の神話や歴史、民俗、文学などを題材に、豊かな想像力で虚実を織り交ぜた独創的な漫画を描いてきた諸星大二郎。

「生命都市」は、木星の第一衛星イオの探査を終えた宇宙船の帰還をきっかけに、生物と機械や金属とが混じり合う現象が街中に広がり、ついには一個の巨大な生命体と化して争いも支配もないユートピアを迎える様を描いています。

考古学者が各地で異様な事件に出くわす〈妖怪ハンター〉シリーズのうち、東北のかくれキリシタンの集落を舞台にした「生命の木」は、知恵の実を食べ楽園を追われた「あだん」とは別に、生命の実を食べた罰で地の底で不死のまま苦しむ「じゅすへる」の子孫を新たな神が救う物語です。

過疎に悩むまちを描いた同シリーズの「闇の客人」では、100年近く前に途絶えた古い祭りを復活させたことで、まち外れに再建した大鳥居から幸神ではなく鬼を招いてしまいます。

「マッドメン」では、パプアニューギニアの少数民族の酋長の息子と異母妹の日本の少女とが、イザナギとイザナミの国生み神話にも似た現地の神話をなぞりながら、伝統と近代化との狭間で生き延びる術を模索します。

「遠い国から・追伸 カオカオ様を追う旅行記です。カオカオ様を自分と同一視する国や、不快そうに避ける国、無関心な国、パニックに陥る国と、価値観の多様さが坦々とつづられます。

「とんでもない この新しい世界で 科学文明は 人類と完全に合体する 人類に はじめて争いも支配も労働もない世界がおとずれるのだ」「夢のようだ…… 新しい世界がくる…… 理想世界(ユートピア)が……」

「これが 神の国…… 神が 幸をもたらす常世の国か……」「この大鳥居は 神の住む異界への入り口だ…… 神社の前ではなく 村の入り口にあったのはそのためだ……」「大体 異界から来るものを 人間が選ぶことができるだろうか…… 幸をもたらしてくれる よい神だけを招き 悪い神…… 災いをもたらす禍つ神はいれないという事が……」

5.バゼル・アッバス&ルアン・アブ=ラーメ

《忘却が唇を奪わぬよう:私たちを震わせる響きだけが》は、パフォーマンスを通じて、喪失、暴力、故郷からの移動といった自らの体験をいかに証言し、語り継ぐかを考察する進行形のプロジェクトの一部です。

強靭さを示す方法として、歌と踊りを用いて集団で抵抗を示すこのビデオ・コラージュのインスタレーションでは、テキストの断片と新旧のパフォーマンスの映像が並置され、それらが間切りのようなコンクリートやスチールのパネルに投影されることで、イスラエルとパレスチナを隔てるアパルトヘイト・ウォール、そして物理的な断片化と破壊を想起させます

この作品は、動物や人々、そして大地がもつ記憶を探り、共同体の抹殺という不可能な状況において、生命をいかに維持し得るのか、そして単なる存在以上の生き方の可能性をいかに想像し得るのかを問いかけています。

6.ソロモン・イノス

ソロモン・イノスによる〈熟す〉シリーズは、ハワイ州立美術館で1カ月にわたり公開制作された新作です。イノスは来館者との対話を《たくさんの手/協働》に通じる共同的な創作行為と捉え、地域社会の創造力を育む営みの一環と位置付けています。

本作でイノスは、海の砂や貝殻といった美しいゴミと違って、分解しにくく有害な人間の廃棄物が、再び土や砂へと還る美しさをもつことができる未来を想像します。

《熟す1》《熟す2》《熟す3》といった三部作は、イノスが提唱する「パシフィカ・フューチャリズム(太平洋未来主義)」の概念のもと、「今よりもはるかに優しい世界は到来しうるはずだが、その道筋は必ずしも明確ではない」という暗号化された希望を描いています。ハワイ語で「熟す」を意味する「Pala」には、ある課題に対して世界が解決という果実を収穫する機が熟している、という意味が込められています。

7.ジョン・アコムフラ

John Akomfrah

"Vertigo Sea" 2015

© Smoking Dogs Films; Courtesy of Smoking Dogs Films and Lisson Gallery.

ジョン・アコムフラの3チャンネル映像インスタレーション《目眩の海》(2015年)は、人間と海の関係を考察する作品です。地球規模の人の移動、難民危機、大西洋の奴隷貿易、そして生態学的な懸念をめぐる歴史を織り交ぜながら、海を主人公として描く複数の物語を紡ぎ出します。

このインスタレーションは、ニューファンドランド沖での捕鯨の暴力的な光景、北極の流氷上でのホッキョクグマ猟、ヨーロッパを目指して海難事故に遭う移民と漂着した遺体、奴隷船の映像、核実験場や深海石油掘削の場としての海といったイメージを並置して映し出しています。

ここでの海は墓地であり、美の記憶と並んで、産業による搾取、気候変動、移民や奴隷たちの大量死といった暴力的な光景も宿しています。

この作品によってアコムフラは、ベニン王国出身の解放奴隷であり、後に英国の奴隷制度廃止運動家、海商人、北極探検家となったオラウダ・イクイアーノ(1745年頃ー1797年)の驚くべき物語を語ります。

以上、国際芸術祭「あいち 2025」についてご紹介しました。芸術監督にはフール・アル・カシミ氏曰く「この芸術祭は、私たちすべてが同じ空の下に生き、“すべての人が自由になるまで、誰一人自由ではない”ということを思い起こさせる芸術祭でもあるのです」ー。この言葉を深く胸に刻んで、ぜひ会場に足を運んでみてください。

2025年12月9日、10日に開催! アートが拓く、未来へのビジョン「FUTURE VISION SUMMIT 2025」

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

「FUTURE VISION SUMMIT 2025」実行委員会(構成団体:特定非営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会(リガーレ)、Forbes JAPAN、「有楽町アートアーバニズム(YAU)」実行委員会、一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会)は、2025年12月9日(火)、10日(水)に「FUTURE VISION SUMMIT 2025」を開催します。昨年に続く第2回となる今年度は、東京藝術大学との共催による開催となります。

※ 「FUTURE VISION SUMMIT 2024」記事『⽇本有数のビジネス街である⼤⼿町・丸の内・有楽町(⼤丸有)を舞台に、未来に向けた問いと対話を発信する都市型イベント 「FUTURE VISION SUMMIT 2024」 が開催中』はこちらから。

「FUTURE VISION SUMMIT」は日本有数のビジネス街である大手町・丸の内・有楽町(大丸有)から、社会や経済の未来をアートによるビジョンメイキングを交えて考える都市型イベントです。昨年の第1回開催時には大企業やスタートアップを含むビジネス界のみならず、アート、クリエイティブ、カルチャー、アカデミアなど領域を超えたリーダー達が集い、多方面から大きな反響をいただきました。その成功を受けて本年、第2回の開催を決定したとのこと。

今回のイベントは各領域のリーダーたちの交わりから未来に向けたビジョンが示される「CONFERENCE」「SESSIONS」と、アートを媒介とした実践的・実験的な取り組みを展示やワークショップで紹介する「SHOWCASE」「WORKSHOP」により構成されます。

<コンテンツラインナップ>

◼︎FUTURE VISION CONFERENCE:12/9 (火) ※チケット有料

会場:丸ビル7階丸ビルホール

ビジネス、アート、カルチャー、テクノロジー、アカデミアなど領域を超えて活躍するリーダーたちを招いたカンファレンス形式のセッションを開催。

「正解」が存在しないと⾔われる時代。答えを探す、あるいはそこに最短で到達しようとするよりも、社会の常識や通念に対して問いを投げかけ、多様なフィールドで新たな価値を⽣み出すリーダーたちの未来への視座=FUTURE VISIONを交叉させることによってこそ、⽣まれ得る気づきがあるのではないでしょうか。このような問いかけのもと、フューチャリストたちが集まるフォーラム(広場)を丸ビルホールで展開します。

以下、一部のセッションをピックアップします。

【KEYNOTE SESSION】テーマ:知と創造が拓く未来

日比野 克彦氏 (東京藝術大学長)

・日比野 克彦 (東京藝術大学長)

・藤井 輝夫 (東京大学総長)

・瀧口 友里奈 ※ モデレーター

coming soon

【YAU LEARNING】テーマ:企業経営とデザインー未来を切り拓くアイディア

黒田 英邦氏 (コクヨ 取締役 代表執行役社長)

細見 研介氏 (ファミリーマート 代表取締役社長)

・黒田 英邦(コクヨ 取締役 代表執行役社長)

・細見 研介 (ファミリーマート 代表取締役社長)

・吉本 英樹 (デザイナー、東京大学特任准教授) ※ モデレーター

【DIALOGUE 1】テーマ:アーティストと建築家が描く地域とコミュニティの未来

藤本 壮介氏(建築家)

・シアスター・ゲイツ(アーティスト) ※オンライン出演

・藤本 壮介(建築家)

・Salome Asega (NEW INC Director/アーティスト)※ モデレーター

【DIALOGUE 4】テーマ:生命・社会・未来

宮田 裕章氏(慶應義塾大学医学部 教授)

・立石 郁雄(ヒューマンルネッサンス研究所 代表取締役社長)

・宮田 裕章(慶應義塾大学医学部 教授)

coming soon

※テーマ及び登壇者は、変更となる場合がございます。

※各カンファレンス・プログラムの正式タイトルは後日発表となります。

◼︎FUTURE VISION SESSIONS:12/9 (火)、10(水) ※入場無料(要事前申込)

会場:丸ビル8階コンファレンススクエア (ROOM4)

アート、ビジネス、テクノロジーなど、異なる分野の実践者たちが交差し、社会の未来像を語り合う多彩なトークセッションを開催。登壇者と参加者の距離が近い本会場では、議論を“聞く”だけでなく、互いの視点が交わり、新たな問いが生まれる密度の濃い時間が流れます。そこは、知と創造が行き交う実験的な「思考の広場」。

※お席の数には限りがあるため着席でのご観覧は先着順でのご案内となります。一部立ち見でのご観覧となる可能性がある旨、予めご了承ください。

12/9 (火)

【SESSION 1】テーマ:越境するアーティストたち

・a春 (Founder | CEO)

・江上 越

・亀井 潤

・脇田 玲 (慶應義塾大学環境情報学部教授)

coming soon

アート、テクノロジー、サイエンス、ビジネスなど、境界線がますます曖昧になる時代。本セッションではアートのバックグラウンドを持ちながら領域を超えて社会変革のために活動する4人の「越境するアーティストたち」が一堂に会します。彼らがそれぞれの分野で培った視点から、既成の枠を超えた創造性の本質と、未来の社会におけるアート、アーティスト的姿勢の役割についてディスカッションします。

【SESSION 2】アート起点の企業協創のあり方を探る~その素晴らしさと難しさ~

・宮田 学(株式会社デンソー東京支社担当次長 博士)

・河合 洋平(AGC株式会社技術本部企画部戦略企画グループマネージャー)

・成田 雄基(アーティスト/デザイナー|studio SHOKO NARITA)

・石田 康平(クリエーター/研究者)

・井上 成(三菱地所株式会社 まちづくり推進部 兼 エリアマネジメント事業部 担当部長)

SHOWCASEの体験型展示「赤と青のあいだの風景」にまつわるトークセッション。モビリティを軸に事業展開するデンソーが着目する“心の移動”を、AGC、三菱地所、アーティスト、クリエーターとの協創により探求した本作の創作の軌跡を振り返ります。そこにどんな紆余曲折や発見があったのか。アート起点の企業協創の試みを明かします。

12/10 (水)

【SESSION 4】東京藝術大学「都市の臓器とAI」研究会 特別回

・毛利 嘉孝(東京藝術大学教授)

・清水 知子(東京藝術大学教授)

・落合 陽一(メディアアーティスト)

・矢野 裕一郎(順天堂大学医学部総合診療科学教授、AIインキュベーションセンター)

・伊藤 亜沙(東京科学大学教授、美学・現代アート)

・森 純平(東京藝術大学特任教授、建築家)

・長谷川 愛(慶應義塾大学准教授、アーティスト)

・草野 絵美(アーティスト)

・岸 裕真(アーティスト)

・石田 康平(クリエーター/研究者)

東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科 清水知子研究室・毛利嘉孝研究室と大丸有SDGsACT5実行委員会の共同で開設する「都市の臓器とAI」研究会は、毎回様々なゲストをお迎えし、私たちの創造のパートナーとなりつつある「AI」を軸に、AIと共にある未来を見据え、変容する人間の身体や感性、人間性といった根源的な問いに迫るシリーズ。本セッションでは、落合陽一氏をゲストに招き、基調講演とアーティスト/各分野の研究者を招いたパネルディスカッションを行います。

【SESSION 5】都市の「余白」と経済

・吉江 俊(東京大学工学部都市工学科/工学系研究科都市工学専攻・講師)

・花形 照美(株式会社リクルートホールディングス 財団・アートセンター推進部部長/公益財団法人江副記念リクルート財団事務局長)

・鈴木 太一郎(松竹株式会社不動産本部上席執行役員)

・井上 成(三菱地所株式会社 まちづくり推進部 兼 エリアマネジメント事業部 担当部長)

近年東京都心に立て続けに設立されたアートセンターには、いずれにも企業が主導しているという共通点がある。大規模開発で様変わりを遂げる東京都心の経済センターに、文化芸術はどのようなインパクトを持ちうるのでしょうか。また企業それぞれにとって、どのような意味を持つのでしょうか。著書『〈迂回する経済〉の都市論』で、都市開発における経済論理を「迂回する経済」に拡張して論じる吉江俊氏と共に、各企業の実践と都心の未来像を考えます。

【SESSION 6】企業のアート活動と「越境」する交流の価値

・篠原靖直(三菱地所株式会社 DX推進部ユニットリーダー)

・花崎徹治(野村総合研究所(NRI) エキスパート・テクニカルエンジニア NRIアート部 発起人)

・荻野章太(東急株式会社 文化・エンターテインメント事業部 エンターテインメント戦略グループ アート&カルチャー事業担当 参事)

・中森葉月(YAU/ 三菱地所株式会社まちづくり推進部マネージャー)

なぜ今、多くの企業がアート活動に取り組むのか? 本セッションでは、その「目的」と、企業や業界の枠を「越境」するワーカー交流の「意義」を探ります。2025年に立ち上がった丸の内ワーカーのアート好きコミュニティ「丸の内アート部」の取り組みをヒントに、アートを介した交流が、いかにして新たな繋がりを創出し、地域の魅力やコミュニティの価値向上に結びつくのか。その可能性を議論します。

◼︎SHOWCASE & WORKSHOP:12/9 (火)、10(水) ※入場無料(要事前申込)

◎SHOWCASE会場:丸ビル7階丸ビルホールホワイエ、丸ビル8階コンファレンススクエア、三菱ビル1階サクセス

◎WORKSHOP会場:丸ビル8階コンファレンススクエア

アーティストの実践を紹介する「SHOWCASE」セクションでは、アーティストのリサーチ手法にフォーカスしその価値発見・価値創造のプロセスを紹介するYAUによる展示、ニューヨークのNEW MUSEUMが擁するインキュベーション機関であるNEW INCから招聘作家の展示などを行います。また「WORKSHOP」セクションでは、アーティストによる鑑賞ワークショップや「問い」をめぐるワークショップなどを実施します。(いずれも詳細後日発表)

さらに、共催者である東京藝術大学と三菱地所との連携による企画公募事業「I LOVE YOU」プロジェクトの活動・成果を三菱ビル1階にて発表します。本展『世界の心地よい生き方、働き方展』(東京藝大「I LOVE YOU」プロジェクト2025)は、東京藝術大学の教員や卒業生らが、オランダ、イギリス、フランス、日本(北海道東川町)、メキシコ、アメリカ(ニューヨーク)など、世界各国の先進的な取り組みを行う地域を訪れ、「心地よい生き方・働き方」をテーマにリサーチを行った成果をもとに構成されています。都市の持続的な成長に対してアートが果たしうる役割や機能、そしてその効果を探求する視点から、ワークショップや展示を通じて、人と街、仕事と暮らしをしなやかにつなぎ直す、新たな可能性を提示します。

※一部のワークショップは事前の参加申込が必要となります。詳細はチケット申し込み時(Peatix)にご確認ください。(先着順)

■FUTURE VISION SUMMIT 2025

【会期】2025年12月9日(火)・10日(水)

【会場】丸ビル7階丸ビルホール・丸ビル8階コンファレンススクエア、三菱ビル1階サクセス

【主催】「FUTURE VISION SUMMIT 2025」実行委員会 (構成団体:大丸有エリアマネジメント協会(リガーレ)、Forbes JAPAN、「有楽町アートアーバニズム (YAU)」実行委員会、一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会)

【共催】東京藝術大学

【特別協力】三菱地所株式会社

【参加対象】ビジネスパーソン / エグゼクティブ / アカデミア / アーティスト / アートワーカー

特設サイト https://www.fvs2025.com/

本イベントはチケット制となっており、下記サイトから購入いただけます。

https://futurevisionsummit2025.peatix.com

【チケット種別】

①12月9日(火)FUTURE VISION SUMMIT[カンファレンス含む、全エリア回遊可能チケット]

¥6,000(税込)

※カンファレンスチケットご購入者は、同日開催の『RECEPTION PARTY』にご招待いたします。

※カンファレンスチケットをお持ちの方は、9日(火)・10日(水)の「セッション」「ショーケース」「ワークショップ」への入場も可能です。一部定員数に限りのある「ワークショップ」へ参加ご希望の方は④⑤⑥で該当券種をご選択ください。

※アーティストには、無料のアーティストパスもご用意しております。

②12月9日(火)FUTURE VISION SUMMIT[無料コンテンツ参加チケット]

無料(事前申込制)

③12月10日(水)FUTURE VISION SUMMIT[無料コンテンツ参加チケット]

無料(事前申込制)

④WORKSHOP_居間 theater × 今和泉隆行(地理人)「みんなでつくる空想街の日常ワークショップ」

無料(定員数あり・事前申込制)

⑤WORKSHOP_境界をわたる美術鑑賞 — 丸の内で思考をひらくアート体験

無料(定員数あり・事前申込制)

⑥WORKSHOP_松井周 倍速!「標本転生」

無料(定員数あり・事前申込制)

※一部のワークショップには定員に限りがございますため事前申込が必要となります。定員に達し次第、申込を締め切らせていただきます。

森万里子、金氏徹平、ハシグチリンタロウ、奥中章人、檜皮一彦らが参加した、「大阪・関西万博」会場内「Study : 大阪関西国際芸術祭 / EXPO PUBLIC ART」

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

Study : 大阪関西国際芸術祭実行委員会(株式会社アートローグ内)は、公益社団法人2025年日本博覧会協会が行う「未来社会ショーケース事業」のうち「アート万博」のひとつである「パブリックアート」において、「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」の公式プログラムの一つとして、「Study:大阪関西国際芸術祭 / EXPO PUBLIC ART」を実施しました。

本プログラムでは、2025年4月13日(日)から10月13日(月)までの184日間にわたり、大阪・関西万博会場内各所にて、関西のアーティストを中心にパブリックアート(野外彫刻や壁画、ミューラル)を展示。森万里子、金氏徹平、ハシグチリンタロウ、奥中章人、檜皮一彦など、総勢13組が芸術を通して来場者相互の対話と交流を図ることを試みました。

本芸術祭は、現代アートの国際フェスティバルで、大阪・関西万博の開催期間中、夢洲の万博会場をはじめ、安藤忠雄氏設計の大阪文化館・天保山、黒川紀章氏設計の大阪府立国際会議場(中之島)、さらに西成・船場エリア、70年万博開催の万博記念公園にある国立民族学博物館(黒川紀章建築)も新たな会場に加わり、大阪を象徴する各地で展開されました。

2025年の4回目となる開催では、大阪・関西万博と大阪一帯をつなぐ役割を担う国際芸術祭として、国内外のアートプロジェクトを通じ、「アート×ヒト×社会の関係をStudyする芸術祭」として実施。本年は、文化芸術・ 経済活性化、そして社会課題の顕在化を意味する「ソーシャルインパクト」をテーマに、各会場ごとに6つの章に構成された展示が行われました。

165の国・地域が交わる万博会場内の多様な世界への道しるべとして、また分断された叡智の再統合によって創造的対話を創出するきっかけとするために、万博会場内にパブリックアートは、来場者に文化の彩りと潤いを添えると共に、「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマの万博会場の随所に世界各国の芸術作品を誘致して紹介し、芸術を通して来場者相互の対話と交流を図ることを試みたもの。

次に、万博会場内に展示されたパブリックアートを、7点厳選してご紹介します。

1.奥中章人/INTER-WORLD/Cocooner: Apparent motion of celestial bodies

奥中章人 "INTER-WORLD/Cocooner: Apparent motion of celestial bodies" 2025

奥中章人の作品は、空気・水・太陽の関わり合いによって生まれる地球環境に起こる現象を増幅させる柔らかい彫刻です。作家は「人は空気や水や太陽に似ている」と考え、作品を通して私たちと世界との関係性を視覚的・体感的に提示します。

作品名「Cocooner」は俗語で、繭に引きこもる人を連想させます。社会に暗雲が漂う中、奥中は人類全体が人新世という人の業が生み出した繭に囚われているのではないかと問いかけます。 旧態依然とした人間中心主義の繭から脱皮し、より宇宙的な必要存在として人が羽ばたくことを願う作家の思いが込められています。

奥中章人プロフィール

美術家。1981年京都府⽣まれ、同地在住。あおいおあ/AO Institute of Arts共同代表。⽊津川市⼭城総合⽂化センター体感アート講座主宰。静岡⼤学教育学部を卒業した奥中は、静岡県⽴美術館ならびに知的障害者の社会福祉施設にて美術遊びの講師を務めたのちに近現代の思想を学び美術家となった。国内外の助成を得てフランス・韓国・中国のAIRで⻑期研修を受ける。各地の地域アートで研鑽を積み、体験的な巨⼤作品やワークショップ開発を市民と共に作る美術家として発表している。2024/WHAT MUSEUM《奥中章人「Synesthesia ーアートで交わる五感ー」展》、2023/清流の国ぎふ芸術祭 ArtAwardINTHECUBE《北村明⼦賞・寺内曜⼦賞のW受賞》。

2.金氏徹平/Hard Boiled Daydream (Sculpture/Spook/Osaka)

金氏徹平 "Hard Boiled Daydream(Sculpture/Spook/Osaka)" 2021-2025

身の回りの物を既存のスケール、価値、意味や用途から解放し繋ぎあわせることを作品化してきました。マンガやイラストなど本来は小さく、架空のイメージが大きく引き伸ばされ、物質と結び付けられることで全く新たな印象を作り出し、また、それぞれが一つの作品の中に織り込まれることで、新たな物語を紡いでいき、二次元と三次元、フィクションと現実、プライベートとパブリック、過去と現在と未来を往還する空間を創出します。

金氏徹平プロフィール

1978年生まれ。美術家・彫刻家。京都市立芸術大学美術学部彫刻科准教授。身のまわりの事物を素材に、部分を切り抜き、繋ぎ合わせることで既存の文脈を読み替える、コラージュ的手法による作品を制作している。横浜美術館(2009年)、ユーレンス現代美術センター(北京、2013年)、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(2016年)などで個展を開催。また、国内外の企画展・国際展でも作品を発表している。2011年以降は舞台美術も多数手がけ、近年は舞台作品の制作にも取り組んでいる。平成24年度京都市芸術新人賞、平成27年度京都府文化賞奨励賞、平成30年第29回タカシマヤ文化基金受賞。

3.田崎飛鳥(株式会社ヘラルボニー)/森の道-青い森

田崎飛鳥(株式会社ヘラルボニー) "森の道-青い森" 2016

田崎飛鳥プロフィール

1981年、埼玉県生まれ。岩手県陸前高田市在住。父の勧めで絵を描き始める。東日本大震災で被災し、家屋と約200点に及ぶ作品を失った。身近な人々の死にも精神的なショックを受けてしばらく制作から遠のいていたが、変わっていく街の様子に向き合い制作を再開した。《森の道ー青い森》に見られる鮮やかな色使いについて、田﨑自身は「色は心が聞いている」と言う。宮沢賢治の『虔十公園林』の杉林のように、直立する樹々の深い緑の間を爽やかで涼やかな風が駆け抜けるようだ。

4.BAKIBAKI/希望の系譜

BAKIBAKI "希望の系譜" 2025

1970年に出版された「奇想の系譜」にて、前衛画家として再評価された歌川国芳。彼の「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」を元絵にしたこの作品は、伝統的な和柄をサブカルチャーと融合させたBAKI柄と結び付け、大阪湾を臨む夢洲に描いた。ミューラル (壁画) が根付き難かった日本の風土だが、大阪を中心に変わりつつある。浮世絵から漫画、そして席画から壁画へ。大衆芸術を起点に開国前夜の原石を改めて磨く事で、世界に異彩を放つであろう。先人達から賜った希望が、万国の来場者との文化交流になることを祈願して。

BAKIBAKIプロフィール

1978年、大阪生まれ。2001年、京都市立芸術大学在学中に 「DOPPEL」 として活動を開始。日本のサブカルチャーに着想を得て、古来の紋様を現代的にアップデートした《BAKI柄》は、21世紀を代表する和柄を志向している。クラブやフェスなど音楽の現場におけるライブペインティング(現代の席画)をルーツとしつつ、現在は建物の外壁画/パブリックアートに注力し、国内外で活動を展開している。2021年には、大阪・十三を中心にした壁画プロジェクト《淀壁》を発足。2025年の大阪・関西万博に向け、地域活性化と国際文化交流に貢献している。

5.ハシグチリンタロウ/anima harmonizer

ハシグチリンタロウ "anima harmonizer" 2025

ハシグチリンタロウ "anima harmonizer" 2025

anima harmonizerは「たましいを調和し、奏でる者」という意味を込めた造語であり、空想上の、未知のテクノロジーによる「塗料から生まれた生き物のような巨大な音響装置」の名前である。それを表すにあたり、象形文字の前の段階として「生起文字」「しるし生命体」と言う考えを設定した。それは単純かつ反復性を持った方法でありながら、文字のように固定した形を持たない表記によって生み出される。巨大な音響装置からは、「見えない音を見えるために生み出された”文字”」が発生する。一音一音が、生き物のような身体的な姿として現れ、互いに繋がり、空間で振動する。文字を媒介にして飛び出すメッセージが空間にエネルギーを生み出す。

ハシグチリンタロウプロフィール

1985年生まれ。2004年より書を始める。Punk rockや戦後の前衛芸術運動からの多大な影響、そして書家・井上有一の「書は万人の芸術である」という思想が、表現の素地となっている。日々閃いた言葉をノートに書き留め、2016年頃からは、楽曲のタイトルのような短い英語のフレーズや造語を書くようになる。アルファベットを「音素に分解された後、発語の中に消え入るもの」として捉え、文字同士がぶつかってできる“塊”のような表現を追求しているが、その背後には、日本古来の空間性や言語観が息づいている。

制作はタオルで書くpunkを彷彿とさせる一気呵成のスタイル。タオルに含ませた塗料から飛び出したような文字と向き合う中で、「塗料から生まれる生き物としての文字」という考えに至る。文字の持つ「時代を超えて人々の交感を起こす力」を見つめ、「しるしと人類」という視点から書に取り組んでいる。

6.檜皮一彦/HIWADROME: type_ark_spec2

檜皮一彦 "HIWADROME: type_ark_spec2" 2025

HIWADROMEにしてARKなるもの。

檜皮一彦プロフィール

大阪府出身。身体性をテーマに、映像作品やパフォーマンス、自身も移動に用いる車いすを素材にしたインスタレーション作品《HIWADROME》シリーズをファーストラインとして展開。また、旅やワークショップ、建築への介入を通じて、モビリティやアクセシビリティを考察・提案するプロジェクト《walkingpractice™》、車いす編み機による路面レコーディングプロジェクト《TRAIL by walkingpractice™》、さらに《Electric wheelchair sound generator》を用いたノイズサウンドギグなどを展開している。

7.森万里子/Cycloid III

森万里子 "Cycloid III" 2015

サイクロイドとは円がある規則のもとで回転するときに描く軌跡の総称で、特に外サイクロイドの作る、外部に増殖していくかのような形を作品に取り入れています。複雑で繊細な形が絡み合って広がっていくアルミニウム製の彫刻作品は、パールのように輝く塗料で覆われており、永遠の回転を感じさせる躍動感にあふれています。「宇宙は誕生や消滅を繰り返し、始まりもなければ終わりもない、またパラレルに空間が存在する可能性すらある」という概念は、メビウスの輪のような形状を持つ作品として可視化されました。

森万里子プロフィール

1990年代半ばより世界各国の国際展に参加し、美術館での個展も多数開催している、日本を代表するアーティスト。主な個展に、《ピュアランド》(東京都現代美術館、2002年)、《Wave UFO》(パブリック・アート・ファンド、ブレゲンツ美術館、2003年)、《Oneness》(ブラジル銀行文化センター、2011年)、《Rebirth》(ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ[ロンドン]、2012年)などがある。主なグループ展としては、《サンパウロ・ビエンナーレ》(2002年)、《第51回ヴェネツィア・ビエンナーレ》(2005年)などがある。個展《Oneness》展は、ブラジル銀行文化センターにおいてその年の世界最多入場者数(累計538,328人)を記録した現代美術展となった。

屋外作品としては、2010年に宮古島に《サンピラー》、2016年にはリオ・オリンピックの公式文化プログラムとして《Ring: One with Nature》を発表。主な収蔵先には、ニューヨーク近代美術館、グッゲンハイム美術館などがある。主な受賞歴としては、1997年に第47回ヴェネツィア・ビエンナーレ優秀賞、2014年にロンドン芸術大学より名誉フェローの称号を授与されている。

⽇本の現代アートの創造性と多様性、そしてそのコミュニティーを国内外に紹介する国際的なアートイベント「アートウィーク東京」が、2025年11⽉5⽇から9⽇の5⽇間開催

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

⼀般社団法⼈コンテンポラリーアートプラットフォームは、⽇本の現代アートの創造性と多様性、そしてそのコミュニティーを国内外に紹介する国際的なアートイベント「アートウィーク東京(略称:AWT)」を、2025年11⽉5⽇(水)~9⽇(⽇)の5⽇間にわたり開催しました。

アートウィーク東京(AWT)は、年に一度のイベントです。いわゆる「メイン会場」はありません。都内50以上の美術館・ギャラリーがそれぞれ開催する展覧会やAWTが独自に開催する展覧会やシンポジウム、バーといったプログラムのほか、音楽イベントや建築ツアー、多様な関連イベントを自由に巡ることで東京のアートやカルチャーを様々な視点から楽しめる分散型のイベントです。

2025年も東京を代表する50以上の美術館・ギャラリーが参加し、スペースアンとエスパス ルイ・ヴィトン東京の参加もありました。

都内に点在するこれらのアートスペースやAWTのプログラム会場を、乗り降り自由な無料のシャトルバス「AWT BUS」が巡回。「アートウィーク東京モビールプロジェクト」の一環として運行するこのバスに乗って複数のアートスペースを巡ることで、それぞれの個性、そして東京の現代アートの「いま」が感じ取れました。

1. ビジュアルアイデンティティを刷新

2025年よりアートディレクターにグラフィックデザイナーの上西祐理が就任。ビジュアルアイデンティティも新しくなりました。

アートディレクター上西祐理のコメント

「過去から未来へと貫かれる人類の創造性の歴史と、現代の東京のアートシーンという今この一地点を包括的に表現すべく、文字を起点としたビジュアルアイデンティティを展開していきます。それに伴い、記号的でジオメトリックなアルファベットから成るオリジナルの欧文フォントも制作。石器の時代から営まれてきた人類の創造性を太古の文字に見出し、それらを未来につないでいくというような思いを託しました。一方、「東京」の自由な文字はたゆたう現代を表しています。今年の「AWT FOCUS」で中心に据えられる「現実/リアル」から着想したライムイエローのキーカラーが、AWTを鮮やかに彩ります」

上西祐理(うえにし ゆり)

アートディレクター/グラフィックデザイナー。1987年生まれ。東京都出身。2010年多摩美術大学卒業、同年電通入社、2021年に独立し、北極設立。主な受賞歴に東京ADC賞、JAGDA新人賞、JAGDA賞、CANNES LIONS金賞など。趣味は旅と雪山登山。旅は現在45カ国達成。

2.「AWT FOCUS」「AWT VIDEO」の監修者は、アダム・シムジック

2023年に「買える展覧会」として始まった「AWT FOCUS」を、現存する日本最古の私立美術館である大倉集古館(虎ノ門)を会場に今年も開催しました。

美術館での作品鑑賞とギャラリーでの作品購⼊という2つの体験を掛け合わせたこの展覧会は、毎年変わるテーマに沿って現代アートをキュレーションする試み。出展作品はすべて購入可能です。第3回となる2025年の監修はアダム・シムジック。国際芸術祭「ドクメンタ14」 で芸術監督を務めた彼が、アートを通じて「現実/リアル」について考えました。

アダム・シムジック

チューリッヒ美術館のDas Büro für geistige Mitarbeitキュレーター。2014年から17年まで国際芸術祭「ドクメンタ14」のアーティスティック・ディレクターを、03年から14年までクンストハレ・バーゼルのディレクター兼チーフ・キュレーターを務めた。22年にチューリッヒに現代アートと文化のための非営利団体Verein by Associationを設立。

3.選りすぐりの映像作品を紹介

AWT参加ギャラリーのアーティストが手掛ける映像作品から選りすぐりのビデオプログラムを上映する「AWT VIDEO」。2025年は東京都現代美術館の学芸員であり、「恵比寿映像祭」の創設も担った岡村恵子が監修を務めました。

岡村恵子(おかむら けいこ)

東京都現代美術館事業企画課企画係長。学芸員として東京都現代美術館(1995-2007年/21年-現在)、東京都写真美術館(07-21年)で数々の企画を手掛ける。09年に映像とアートの国際フェスティバル「恵比寿映像祭」の創設を担う。21年開催の第13回まで毎年携わり、映像インスタレーションや映画、パフォーマンス作品を領域横断的に数多く紹介した。

4.SANAA妹島和世がAWT BARアドバイザー(建築家選定)に就任!

会期中、南青山に特設されるポップアップバー「AWT BAR」は、新進シェフによるオリジナル料理やアーティストとのコラボレーションカクテル、音楽やパフォーマンスといったイベントが楽しめる憩いの場。

今年はバーのアドバイザーに、ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展金獅子賞やプリツカー賞、王立英国建築家協会ロイヤル・ゴールド・メダルなど数多くの受賞歴を持つ建築家ユニットSANAAの共同主宰であり、東京都庭園美術館の館長も務める妹島和世が就任。バーの設計を担当する建築家の選定を担いました。また、妹島は24年に引き続き、東京の街に佇む名建築を巡るツアー「TOKYO HOUSE TOUR」の監修も務めました。

妹島和世(せじま かずよ)

建築家。1956年茨城県生まれ。81年日本女子大学大学院修了。87年に妹島和世建築設計事務所を、95年に西沢立衛とSANAAを設立。ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展金獅子賞*、プリツカー賞*、紫綬褒章、RIBAゴールドメダル*などを受賞。主な建築作品に金沢21世紀美術館、Rolexラーニングセンター、ルーヴル・ランスなど。現在、ミラノ工科大学教授、横浜国立大学名誉教授、東京都庭園美術館館長。(*はSANAAとして)

5.人気プログラム「AWT TALKS」も開催

初心者からアート通まで、幅広い層を対象とした「AWT TALKS」も開催。国内外のキュレーターや思想家を招いたシンポジウムから、オンライントーク、ラウンドテーブル、コレクターを⽬指す人に向けたガイドツアーやセミナー、未就学児や学生を対象としたアート教育プログラムまで、多彩なプログラムを通じてアートとの身近な接点を生み出し、アートを一歩深く知るための場を提供しました。

6.2025年度のアートウィーク東京開催に向けて

ディレクター・蜷川敦⼦のコメント

「東京におけるアートのエコシステムを支援するコミュニティー主導の取り組みとして構想されたアートウィーク東京は、回を重ねるごとに成長を続けています。2024年は過去最多となる53の美術館・ギャラリーが参加したほか、アート好きが集まるミートアップイベントや音楽パフォーマンス、建築ツアーといった多角的な取り組みも加わり、幅広い層の方々にご参加いただきました。関係者と一般参加者の双方からもポジティブな声を多くいただいております。アートウィーク東京が今後も現代アートをはじめとする東京の様々な芸術・文化のハブであり続けるよう、今年もさらに充実したプログラムをお届けできることを楽しみにしております」

蜷川敦⼦(にながわ あつこ)

アートウィーク東京共同創設者・ディレクター/タケニナガワ代表。2008 年にタケニナガワを設⽴。新進作家から歴史的な評価の⾼い作家まで、現代アートの⽂脈で活躍する⽇本⼈作家を国際的にプロモーションする。国外の作家を⽇本の⽂脈で紹介する試みも多数企画。アートウィーク東京を主催する⼀般社団法⼈コンテンポラリーアートプラットフォーム共同代表理事。「アートバーゼル」バーゼルの選考委員、および、コロナ禍に⽣まれた国際的なギャラリーイニシアティブ「Galleries Curate」や、グローバルサウスのアートを取り上げるプラットフォーム「SOUTH SOUTH」に参加。2022年、将来のアートマーケットにおいて先駆となる人物を選ぶ「Artnet Innovators List」に選出。アート界で最も影響力のある人物100人を選ぶ「ArtReview Power 100」に2022-24年に3年連続で選出。

アートバーゼルのコメント

「アートウィーク東京(AWT)は街中を舞台とする地域主導型イベントとして、東京におけるアートのエコシステムを育み、日本の卓越した芸術文化を国内外に紹介してきました。アートバーゼルとAWTのコラボレーションはその価値を高める重要かつ発展的なパートナーシップであり、ギャラリーに対するアートバーゼルのコミットメントの深さと、それを支えるアート業界全体の持続的な発展を願う私たちの思いの表れでもあります。加えて、海外ゲストからの評価の高さは、AWTという唯一無二のフォーマットが東京のギャラリーシーンと豊かな文化的背景をシームレスにつないでいることの証でもあります。AWTの発展とともに、東京は国際的なアートの舞台において欠かせない訪問先としての地位を確立しているのです」

■アートウィーク東京(欧⽂:Art Week Tokyo、略称:AWT)

会期:2025年11⽉5⽇(水)-11⽉9⽇(⽇) 10:00 -18:00

会場:都内の参加美術館・ギャラリー、AWT FOCUS、AWT BARほか各プログラム会場

主催:⼀般社団法⼈コンテンポラリーアートプラットフォーム

提携:アートバーゼル(Art Basel)

特別協⼒:⽂化庁

■アートウィーク東京モビールプロジェクト

名称:アートウィーク東京モビールプロジェクト

会期:2025年11⽉7⽇(金)- 11⽉9⽇(⽇) 10:00 -18:00

主催:東京都/アートウィーク東京モビールプロジェクト実⾏委員会

参加施設(2025年4月23日時点)

美術館・インスティテューション

アーティゾン美術館

エスパス ルイ・ヴィトン東京

銀座メゾンエルメス フォーラム

国立新美術館

資生堂ギャラリー

シャネル・ネクサス・ホール

東京オペラシティ アートギャラリー

東京国立近代美術館

東京都現代美術館

東京都写真美術館

東京都庭園美術館

森美術館

ワタリウム美術館

ギャラリー

ギャラリー38

アノマリー

ウェイティングルーム

XYZコレクティブ

MEM

カイカイキキギャラリー

カナカワニシギャラリー

カヨコユウキ

ケンナカハシ

コウサクカネチカ

コタロウヌカガ

ギャラリー小柳

小山登美夫ギャラリー

シュウゴアーツ

スカイザバスハウス

スノーコンテンポラリー

スペースアン

タカ・イシイギャラリー

タクロウソメヤコンテンポラリーアート

タケニナガワ

タロウナス

東京画廊+BTAP

ナンヅカアンダーグラウンド

日動コンテンポラリーアート

ハギワラプロジェクツ

PGI

ファーガス・マカフリー

フイギユア

ペース・ギャラリー

ペロタン東京

ポエティック・スケープ

ミサコ&ローゼン

ミサシンギャラリー

ミヅマアートギャラリー

無人島プロダクション

ユタカキクタケギャラリー

ユミコチバアソシエイツ

リーサヤ

※AWTの⼀覧表記ルールに基づく施設名称表記の50⾳順です。

公式サイト https://www.artweektokyo.com/

X https://twitter.com/ArtWeekTokyo

Instagram https://www.instagram.com/artw...

Facebook https://www.facebook.com/artwe...

スイスと日本の創造性が交わる、テクノロジーと自然、持続可能性の対話。「交わる水:アートとサイエンスが映す、地球の繊細なバランス」

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

在大阪スイス領事館(スイスネックス・ジャパン)は、2025年9月8日(月)から26日(金)にかけて、第10回スイスネックス・ウィンドウ企画展「交わる水一雲、川、氷」を開催しました。

本展は、チューリッヒ芸術大学(ZHdK)のartists-in-labsプログラムとスイスネックスの共同企画として、日本のアーティストAKI INOMATAとスイスのアーティストマルセル・リックリを迎え、「水」をテーマにその多様な姿と意味を探ったもの。

大阪の御堂筋に面した在大阪スイス領事館は、スイスの創造性を発信する場です。本展では、水というものを、私たちの時代を映す鏡として捉えました。美しくも脆いこのテーマのもとで、テクノロジーと感性を融合させた作品群によって、現代社会が抱える矛盾―「緊急性」と「停滞」、「知識」と「不作為」、「美」と「喪失」―を静かに映し出しました。

アート×サイエンス:変化を生む対話

展覧会に合わせて2025年大阪関西万博のスイス館で開催されたカンファレンス「交わる水:物質の状態、そしてその先へ」において、在大阪スイス領事館(スイスネックス・ジャパン)は、「アートを通じて、テクノロジーを単なる解決策としてではなく、思考・解釈・ケアのための道具としてどのように捉えることができるのか」という問いに挑みました。

登壇者として、ガブリエラ・シャープマン=シュトラブ教授(チューリッヒ大学)、ミヒャエル・ドーリング氏(チューリッヒ応用科学大学)、中村圭吾博士(土木研究所)、そしてキュレーターのイレーヌ・ヘディガー及びフルーリン・フィッシャー(チューリッヒ芸術大学 )が参加。

河川再生や北極の氷の消失といった具体的なテーマを通じて、芸術と科学の出会いが、複雑な地球課題への理解を深め、未来を想像する力を育むことが強調されました。

国境を越える架け橋

在大阪スイス領事館での展覧会と併催されたマスタークラスでは、アーティストと科学者、キュレーターが一堂に会し、アートとサイエンスの協働の可能性について意見を交わしました。マルセル・リックリとミヒャエル・ドーリング教授、そしてZHdKのキュレーター陣が自身の経験を共有しながら、学問と文化を横断する創造的な対話が社会変革をいかに促すかを探りました。この試みは、スイスと日本の協働がグローバルな課題に対するモデルとなり得ることを示しています。

Swissnex for the Planet:共生の新しいかたち

本展は、スイスネックスの新たな取り組み「Swissnex for the Planet(地球のためのスイスネックス)」の一環として開催されました。この取り組みは、気候変動や生物多様性の危機といった地球規模の課題に対し、人間と自然の関係を再構築する「プラネタリー・ディプロマシー(地球共生)」を目指しています。

本展はその理念を体現し、アート、サイエンス、社会をつなぐ新たな対話の場として、私たちに「ケア」と「共存」の未来を想像することを促しました。今後も引き続き日本での取り組みを展開していくそうなので、ぜひ注目していただけますと幸いです。

■スイスネックス・ジャパンについて

在大阪スイス領事館は、科学を特に扱う日本初の領事館です。スイスネックスのグローバルネットワークの一員として、教育、研究、イノベーションの分野でスイス、日本、世界を結びます。その任務は、スイスの大学や研究分野の公的機関、および、研究分野のスタートアップ企業の国際化に助力し、知識やアイデア、才能ある者たちの国際交流を積極的に支援することです。