2025年に注目して! 関西発・文化芸術を世界に向けて発信する国際芸術祭「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」のお得な「早割」チケット販売中!

安藤忠雄が美術館として建築、1994年に竣工した「大阪文化館・天保山」

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

文化芸術・経済活性化や社会課題の顕在化を意味する「ソーシャルインパクト」をテーマとした大規模アートフェスティバルの開催を目指し、その実現可能性を検証するためのプレイベントとして、2022年より過去3回国際芸術祭を開催してきた「Study:大阪関西国際芸術祭」。2025年、規模を拡大して満を持して「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」を、2025年4月6日から10月13日まで開催予定です。

安藤忠雄建築の大阪文化館・天保山、黒川紀章建築の大阪国際会議場・中之島、船場、JR大阪駅エリアなど、大阪・関西地区の様々な場所で、展覧会やアートフェア、アートプロジェクトを展開します。

Patricia Piccinini, The Comforter,2010 ©Patricia PiccininiCourtesy of Olbricht Collection and the artist

Maurizio Cattelan , Ave Maria , 2007 ©Maurizio CattelanPhoto: Attilio MaranzanoCourtesy of Maurizio Cattelan`s Archive and Institute for Cultural Exchange, Tübingen

例えば、実物と遥かに異なる大きさの作品で見る者に違和感を植え付けるロン・ミュエク(オーストリア)、異種交配によってつくり出されたかのような見たこともない生命体をリアルな存在感で表現するパトリシア・ピッチニーニ(シエラレオネ )、ユーモラスでありながら現代社会の矛盾を喚起する視点を投げかけるマウリツィオ・カテラン(イタリア)らが参加します。

ただいま、「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」の入場チケットの先行販売を実施中です。2025年1月10日(金)までの期間限定、かつ先着500名様までの限定チケットとなっています。

アートを端緒として、大阪・関西地区が大いに沸いていく様子にぜひご期待ください。

■「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」

開催期間: 2025年4月6日~10月13日

会場:大阪・関西万博会場内、大阪文化館・天保山(旧サントリーミュージアム)・ベイエリア、中之島エリア(大阪国際会議場)、船場エリア、JR大阪駅エリア他(2024年10月時点)

【主催】大阪関西国際芸術祭実行委員会

概要 | Study:大阪関西国際芸術祭 2025

【協力・後援】 ※前回実績

大阪府・大阪市、公益社団法人関西経済連合会、大阪商工会議所、一般社団法人関西経済同友会、 一般社団法人 関西領事団、公益財団法人大阪観光局、辰野株式会社、他

「小山登美夫ギャラリー六本木」にて、アメリカのアーティスト、キャサリン・ブラッドフォードの個展「水の街を飛んでいく」を開催中

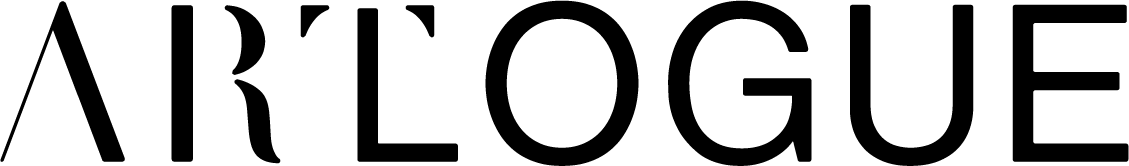

Swimmers With Two Tubes 2024 acrylic on canvas 102.0 x 76.3 cm ©︎Katherine Bradford

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

1996年の開廊当初から、海外アートフェアへ積極的に参加し、日本の同世代アーティストを国内外に発信してきた「小山登美夫ギャラリー」。日本における現代美術の基盤となる潮流を創出してきたことで知られています。

Six Swimmers in River by the House 2024 acrylic on canvas 51.3 x 40.5 cm

この度、「小山登美夫ギャラリー六本木」では、アメリカのアーティスト、キャサリン・ブラッドフォードの個展「水の街を飛んでいく」を2025年2月1日 まで開催中です。

キャサリン・ブラッドフォードは、独自の絵画表現で国際的な評価を得ているアーティスト。 近年では、アメリカ、メーン州のポートランド美術館(2022年)、オーストリア、グラーツのハレ・フュア・クンスト(2024年)など、世界各地で大規模な個展を開催しています。 本展は、2022年に作家の日本初個展となった「Night Swimmers」に続く、小山登美夫ギャラリー六本木での2度目の個展となります。

Flight Over Water town 2024 acrylic on canvas 172.7 x 183.2 cm

本展では、ブラッドフォード作品の特色とも言える、印象的な色彩と構図を持つ新作ペインティング15点を発表します。彼女の作品には、海や空、陸が、鮮やかな色のフィールドとして幻想的な地平線で交わる背景に、泳ぐ、踊る、歩く、飛ぶ、休むなどの動作をする人物が浮かび上がっています。これらの場面は、日常生活の一瞬や映画のワンシーンを思わせながらも、明確な物語や解釈に収束することはありません。人体や顔は抽象化され、正確な識別を逃れる一方で、その人物たちの曖昧なジェスチャーは、作品の前に立つ人の好奇心やイメージを喚起する親密な空間へと誘います。

Beach Couple Red Sky and Sun 2024 acrylic on canvas 51.2 x 40.7 cm

本展のタイトル「水の街を飛んでいく」は、展示作品のひとつにも冠されており、ブラッドフォードの作品に繰り返し登場するモチーフである、空高く舞い上がる人物や水辺を捉えています。 作家が過去に取り組んできた、スーパーヒーロー/ヒロインを描いたシリーズにも見られる空を飛ぶ人物は、画面に浮遊感とダイナミックな緊張感を与え、無重力と重力、自由と束縛の間をさまよいながら、同時に、遊び心に満ちた空気を纏わせます。

Dancers Around the Fire 2024 acrylic on canvas 101.9 x 76.4 cm

プール、川、海といった水辺は、作家が繰り返し選んできた素材であるアクリル絵具を巧みに用いることで、独特の透明感をもって描かれています。この手法によりブラッドフォードの絵画には、主題の儚さや曖昧さを映し出すような流動性が生まれます。

このように表現と媒体の複雑な相互作用は、ブラッドフォード作品の重要な要素であり、水辺の描写にとどまらず、彼女の絵画に対するアプローチ全体に及んでいます。

彼女は自身の制作プロセスについて次のように述べています。

「私は観察に基づいて絵を描くわけではありません。私の描く人間は、その素材である絵具と密接な関係を持っています。これらは創作されたものなのです。」(CANADAウェブサイトより)

こうした視点は、作家の表現のルーツである抽象的で筆致を重視するペインティングとも密接に関わっており、作品における人物や環境は、絵具そのものの物質性と切り離せないものとして扱われます。ブラッドフォードの制作は具象表現の限界を再考し、その作品は、描かれた世界だけでなく、制作行為そのものへも言及していると言えるでしょう。

またブラッドフォードの作品には、18世紀のニューイングランドに由来する、ジョージアン様式の家屋も登場します。太い煙突と整然と並ぶ窓が特徴的なこの家屋は、幽霊のように浮遊感を帯びています。これらの作品は、ヌードの女性像と家のような建築物が融合し、女性らしさや家庭生活の概念に疑問を投げかけるルイーズ・ブルジョワの「Femme Maison」シリーズとの共鳴も指摘されてきました。ブラッドフォードはこれらのモチーフを通して、個性と社会的制約の関係性を探究すると共に、登場人物たちが不可解な方法で境界線を越えていく様子を、ユーモアと情緒とを織り交ぜながら描き出します。

【キャサリン・ブラッドフォードついて—アーティストになる熱意、自らのアイデンティティの獲得】

現在は大きな成功と名声を得たキャサリン・ブラッドフォードですが、3年前のインタビューにおいて、いまでも毎朝目覚める度に、自分がアーティストであることに驚き、感謝を覚えると言うほど、彼女にとってアーティストとなる道は困難なものでした。

ブラッドフォードは1942年ニューヨーク生まれ、現在ブルックリンを拠点に活動をしています。彼女が絵画制作を始めたのは30代の頃から。政治家の妻としての生活を変えてアーティストになりたいという渇望のもと、独学で男女の双子を育てながら抽象画などを描き始めました。

メーン州の知事選に立候補する話をしていた夫のために、家族でニューヨークから自然溢れるメーン州に移住しましたが、そこでキャサリンはヒッピー的なアーティスト達と出会い、自分もこうなりたいと強く思うようになったのです。彼女は現在の状況から逃避するべく、夫の政治家の友人達との集いにおいて、本当に窓から飛び出し、物置のアトリエに逃げ込んだという逸話があります。

離婚後ニューヨークに移住し、シングルマザーとして40歳になる頃にニューヨーク州立大学パーチェス校にて美術学修士号を取得。そのとき出会った同性のパートナーとは現在も関係を続けています。以後地道に制作活動を行いますが、60代の頃に描き始めた大きな海やボート、泳ぐ人、スーパーヒーローたちのイメージの作品が大きな評判を呼び、高い評価を受け、ようやくアート業界において広く認知されようになりました。

ポートランド市があるメーン州は、美しい海岸、深い森に恵まれ、海水浴やスキーを楽しむ人々が大勢訪れます。現在ブラッドフォードが毎夏滞在するこの地は、以前は離れたいと願ったものの、そこでの海のイメージや泳ぐ人のイメージが彼女の作品に大きな影響を与えたと言えるでしょう。

また、キャサリンの祖父、兄は建築家であり、ビジュアル的な環境に恵まれていたにも関わらず、母はキャサリンのアートへの興味を封じ込めようとしました。母からの圧迫はキャサリンを苦しめ、作品のモチーフである泳ぐ人の中に、彼女の母親が滑稽な姿で描かれていると見る人もいます。

当時の時代性においても、キャサリンがアーティストとなること、安定した政治家の妻の地位を捨てること、同性のパートナーを得ることは現代よりもより困難なことだったでしょう。自らの力でアイデンティティを獲得し、築き上げたキャサリン・ブラッドフォード。幼少期、母が急に環境を変えアーティストとしての生活を送ることに困惑していたという双子の子供達も、今では母のアートに誇りを覚え、そのことに彼女もとても喜びを感じています。

本展は、キャサリン・ブラッドフォードの作家としての変遷や独創的な制作へのアプローチ、そして彼女が描く、観る人の感情を喚起させる絵画の世界を、日本でご覧いただける貴重な機会です。ブラッドフォードが紡ぐ水の街の上空を飛ぶような軽やかな感覚を、作品を通してぜひ体験してみてください。

■キャサリン・ブラッドフォード「水の街を飛んでいく」

会期:2024年12月27日(金)ー2025年2月1日(土)

開廊時間:11:00 - 18:00

休廊日:日、月曜、祝日

入場無料

場所:小山登美夫ギャラリー六本木

東京都港区六本木6-5-24 complex665 2F

Tel. 03-6434-7225

文化庁委託事業である、日本のアート市場の規模等に関する調査分析レポート「The Japanese Art Market 2024」の調査報告

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

文化庁は委託事業「令和6年度アートエコシステム基盤形成促進事業 国際的なアート市場における日本市場の現状調査」の一環で実施した、日本のアート市場の規模等に関する調査分析レポート「The Japanese Art Market 2024」を発表しました。

以下、調査報告をご紹介します。

本調査レポートは、日本のアート市場の実態をより正確に把握し、その潜在力を可視化することを目的とした文化庁委託事業「令和6年度アートエコシステム基盤形成促進事業」の一環として、Arts Economicsの創業者である文化経済学者クレア・マッカンドリュー博士と連携し、調査・分析・作成したものです。

本調査は、令和5(2023)年度の文化庁委託事業「令和5年度アートエコシステム基盤形成促進事業 国際的なアート市場における日本市場の現状調査」で実施した、日本国内に法人を置くアートディーラーおよびオークションハウスを対象とした美術品等の販売に関す2023年1月から12月の売上データに関するアンケート調査のほか、国民経済計算(GDP統計)、経済センサス-活動調査、文化庁による文化行政調査研究(文化GDP)などの各種統計を基に、2023年の日本のアート市場規模を推計。

1. 日本のアート市場

日本のアート市場における2023年の売上高は、6億8,100万ドル(946億5,900万円)と推定されます。この推定値には、国内のディーラー、ギャラリー、オークションハウスによるアート及び骨董品の売上高が含まれますが、日本の視覚芸術エコシステムが生み出す膨大な付加価値額のほんの一握りに過ぎません。このエコシステムには、成長を続ける多くのアーティスト、文化機関並びにこれらに付随する関連ビジネスやイベントも含まれています。

日本のアート市場は、前年(2022年)の7億5,600万ドルという値と比較して10%減少しました。これは、世界的な売り上げ減少の傾向と並行しており、世界のアート市場の売上高も4%減少し、2022年の678億ドルから、2023年には650億ドルになりました。新型コロナウイルス感染症の拡大は、アート取引に係る運営環境の顕著な悪化をもたらしました。関連する作業、移動、展示、イベントのすべてに制約が課せられたことから、2020年には、全世界のアート売上高は22%減少し、世界金融危機下の 2009 年以来の低水準となりました。日本では、市場規模の縮小はさらに著しく、2020年にはオークションとディーラーの両部門が2桁減を記録し、38%減の3億7,700万ドルに。ただし、世界市場と同様に立ち直りも早く、2021年には、日本における売上高は前年比62%増の6億1,100万ドルとなり、新型コロナウイルス感染症流行以前の2019年の売上高をも上回りました。こうした回復の勢いは2022年に入っても続き、前年比でおよそ24%増となりました。しかし2023年になると、オークションでの売上高とディーラーから報告された売上高の双方が減少するなど、成長が鈍化しました。

このように、2023年に入って鈍化に転じたものの、新型コロナウイルス感染症によって市場が大混乱に陥る以前(2019年)の水準と比較すると、世界全体の伸びが1%に留まるなか、日本の売上高は11%増となっており、米国や英国といった主要市場を大きく上回っています。

日本における売上高は、増加率でみればより規模の大きい一部の市場を上回っていますが、2023年においても米国、中国、英国の3か国で世界全体の売上高の77%を占める(価額ベース)など、国際的なアート市場で世界的な取引拠点が依然として圧倒的な影響力を持っている状況は変わっていません。世界全体の売上高に占める日本市場のシェアはわずか1%であり、この数字は過去5年間にわたってほとんど変化していない現状です。

2023年においては、中国(香港を含む)は価額ベースで世界全体の19%を占め、世界第2位の市場となっています。また、現在のところアジア最大の市場でもあります。アジアのアート市場における中国の影響力は圧倒的です。地域区分の定義は異なるものの、価額ベースでみた場合、アジアの取引額全体に占める中国のシェアは 80%を超えています。日本はシェア約5%で、中国に次いでいます。

上述の取引額には、ディーラーとギャラリー及びオークションハウスの売上高が含まれます。本レポートでは、アート市場の2本柱である、この両部門を対象に分析を行い、取引額にはアーティストやその仲介者、百貨店その他の企業やプラットフォームが直接販売した金額は含まれていません。実際には、このような直接売上高が上述の取引額に上乗せされます。これも取引額全体のかなりの部分を構成しています。

2. 日本のディーラーとギャラリー

2023年の日本のアート市場において、ギャラリーとディーラーを介した総売上高は4億6,000万ドル近くにのぼるものと推定され、全体の2/3強(68%)を占めています。ディーラー部門の売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響下にあった2020年には48%減少しましたが、続く2年間で2倍を超える水準まで急回復し、2022年には5億500万ドルのピークに達しました。しかしながら、2023年には再び伸びが鈍化し、ディーラーから報告された売上高は、新型コロナウイルス感染症流行拡大前の2019年をわずかながら上回ってはいるものの、前年比では9%減となっています。

ディーラー市場の構成

政府統計等の複数のリソースによれば、日本には2,060軒を超えるディーラーやギャラリーが存在しており、これはアートと骨董品を扱う商業的なギャラリーや、店舗、その他の販売店も含めた数値です。このような業態は日本全土に幅広く分布していますが、ディーラーの59%が都内に所在するなど、分布密度でみれば東京が最も高くなっています。関東地方では66%に達しています。

世界的にディーラー市場は、プライマリー市場とセカンダリー市場で構成されています。ただし、事業者数別及び売上構造別の構成は、市場によって大きく異なっています。プライマリー市場とは、ディーラーやギャラリーがアーティストの新作をコレクターに販売するものです。一方、セカンダリー市場では、一度コレクターの手に渡った作品が再販売にかけられます。通常、その担い手は、ディーラー、オークションハウス又はそれ以外の代理店です。政府統計からディーラーの売上高をセクター別に分析することはできませんが、アーツ・エコノミクス社が文化庁の協力を得て 2023年と2024年に実施したディーラー調査から、日本のアート市場における販売構造を窺い知ることができます。調査対象は日本に本拠を置くディーラーで、そのうち、ギャラリーを日本のみで展開するものが97%、国外にも拠点を構えるものが3%でした。対象事業者の平均事業年数は40年と、相対的に定評ある事業者が多く、事業開始から10年以下のものは全体の13%に過ぎません。対象事業者の大半(78%)が展示スペースを有するギャラリーで事業を行っており、続く13%が自宅や個人事務所からプライベートで事業を行っています。4%はオンラインのみで事業を行い、残り5%は、アーティスト自身が運営するギャラリー、アートクラブやショップなど、さまざまなハイブリッド形態をとるものです。

2023年調査の対象事業者のうち、プライマリー市場のみで事業を行うものは18%です。プライマリー市場は、アーティストのキャリア形成に極めて重要な役割を果たしています。当該市場は、マーケットでの取引価格が低く不安定となりがちな新進のアーティストから、より高額で取引される作品を有する名の通った現代アーティストに至るまで、さまざまなレベルのアーティストの作品を対象としています。このセグメントで事業を行うギャラリーは、アーティストが市場に送り出す作品に対して初めて値付けが行われる際の鍵を握っていることが多くなっています。また、価格が定まった後は、市場への作品の供給管理も重要な役割となります。すなわち、供給を徐々に増加させることによって、そのアーティストが手掛ける作品のマーケットが拡大するようサポートするのです。また、このようなギャラリーは、アーティストを直接的に支援するだけでなく、アーティストのキャリアを長く保つために、ゲートキーパー、管理者、プロモーターの役割も果たすことが少なくありません。日本においては、このセグメント専業事業者の構成比は、世界平均のおよそ半分にとどまっています(全世界を対象に2023年に実施した調査では、対象ディーラーの38%がプライマリー市場の事業者でした)。

セカンダリー市場(アート作品が再販売される市場)専業のディーラーは、調査対象事業者の10%を占めており、これは世界平均並みです。アート市場の特徴として、セカンダリー市場で取引される金額が圧倒的に大きいことが挙げられます。あるアーティストの作品がセカンダリー市場に出回る頃には、そのアーティストの評判が確立していると想定されることから、セカンダリー市場での取引価格は、プライマリー市場での取引価格を上回る傾向があります。セカンダリー市場に関しては、関連情報収集のコストも低く、バイヤーは、アーティスト自身や、その作品の需要動向に関して、より豊富で良質の情報を入手できることが多いので、当該市場で作品を購入するリスクも低い傾向にありま。このことは、日本市場におけるセカンダリー市場専業ディーラーが、数の上では少数派であるにもかかわらず、年平均売上高では、プライマリー市場のディーラーの 2 倍を超えている事実からも明

らかです。

プライマリー又はセカンダリーのいずれか一方の市場のみで事業を行うギャラリーもありますが、大半はプライマリー販売と再販売の双方を手掛けています。日本を対象として実施した調査では、2023 年において、プライマリー・セカンダリーの両市場で事業を行っているディーラーが全体の45%を占めています。この事実から、日本では多数派といえる63%のギャラリーが、少なくとも売上の一部をプライマリー市場から得ており、現役アーティストのキャリアを支えていることが分かります。2023 年においては、このようなディーラーの年平均売上高が280万ドルと最も高かったことが見て取れます。同セクターの年平均売上高のデータについては、極めて売上高の大きなディーラーが何社か存在することによる影響を受けているものの、プライマリー・セカンダリーの両市場で事業を行っているディーラーの売上高についても、中央値が110万ドル(全体平均の2倍)と、最も高くなっています。

調査対象事業者の約27%は工芸美術や骨董品の分野を専門としており、2023年の世界調査の結果(18%)と比較すると際立って高い割合です。この分野の事業者の売上には、骨董品(33%)、古美術品及び古代芸術(32%)、工芸美術(29%)並びにその他(茶道具、装飾武具など:6%)などが含まれます。

双方の市場で事業を行うディーラーの45%は、セカンダリー市場での再販売が売上高の大きな比重(58%)を占めています。一方、プライマリー市場での売上高は全体の42%となっています。ただし、売上高全体に占めるプライマリー市場の割合は、2022年の35%から次第に上昇しており、このことは、一部の日本のギャラリーにおいて、プライマリー市場で取引されるアーティストの作品価格が上昇している可能性を窺わせるものです。

2023年において、1軒のギャラリーに所属するアーティスト数は平均27名で、2022年の20名から増加しました。このことも、売上高全体に占めるプライマリー市場のシェアが上昇しているという事実の裏付けの一つとなるかもしれません。ギャラリーに所属するアーティストのなかで、商業的に成功を収めているアーティストは相対的に少数にとどまっていることが多いのですが、このアーティストの作品の販売で得られた収益が、内部相互補助の形で、他のアーティストのキャリア形成を目的とする投資に充てられることがしばしばあります。ギャラリーの報告データによれば、2023年において、日本のギャラリーは、所属しているトップアーティスト1人の作品販売で全収益の24%を賄っており(前年比では2%低下)、また、トップアーティストを含む上位3名の所属アーティストの作品販売で、全収益の42%をカバーしています(2022年の41%からほぼ横ばい)。このような事実から、ギャラリーは、およそ1割のアーティストから、全体の4割を超える収益を得ていることが分かります。その他のアーティストから得られる収益は少ないものの、活動をサポートし、展示、制作、マーケティングを行うために、かなりの労力を必要とすることに変わりありません。以上から、収益源が一部に集中している状況が窺えますが、それでも世界平均よりもかなり低く、2023年の世界平均では、売上の3分の1が最も売れているアーティストからで、半分以上がトップ3のアーティストからのものとなっています。

Arts Economicsが実施した日本の富裕層の行動・支出パターン調査によると、コレクターの所蔵品中、女性アーティストの作品が占める割合は2024年で40%と少数派にとどまっています(調査を行った世界の富裕層平均では44%)。コレクターの多くは、アート作品を選定する際に、作者の性別を意識することはありませんが、実際に購入できるか否かは、究極的には作品が市場に出回っているか否かに左右されます。女性アーティストの割合が低い傾向は、ギャラリーが取り扱うアーティストの性別にも反映されています。すなわち、ディーラー報告によれば、2023年において、男性アーティストが65%を占めるのに対し、女性アーティストは35%にとどまっているのが現状です(同一セクターを対象とした全世界調査では女性アーティスト比率は40%)。さらに、日本において女性アーティストの作品は、ディーラーの年間売上高の20%を占めるに過ぎません。これもまた、世界平均を大きく下回っています(世界平均は、プライマリー市場のディーラーで39%、プライマリー・セカンダリー両市場のディーラーで30%)。

Arts Economicsが実施した日本の富裕層の行動・支出パターン調査によると、コレクターの所蔵品中、女性アーティストの作品が占める割合は2024年で40%と少数派にとどまっています(調査を行った世界の富裕層平均では44%)。コレクターの多くは、アート作品を選定する際に、作者の性別を意識することはありませんが、実際に購入できるか否かは、究極的には作品が市場に出回っているか否かに左右されます。女性アーティストの割合が低い傾向は、ギャラリーが取り扱うアーティストの性別にも反映されています。すなわち、ディーラー報告によれば、2023年において、男性アーティストが65%を占めるのに対し、女性アーティストは35%にとどまっているのが現状です(同一セクターを対象とした全世界調査では女性アーティスト比率は40%)。さらに、日本において女性アーティストの作品は、ディーラーの年間売上高の20%を占めるに過ぎません。これもまた、世界平均を大きく下回っています(世界平均は、プライマリー市場のディーラーで39%、プライマリー・セカンダリー両市場のディーラーで30%)。

経済全般に関しても、日本のジェンダーバランスは世界的に低水準にあります。世界経済フォーラムが発表した「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数2024」において、ジェンダーバランスの項目で日本は世界149か国中118位となっており、「教育」に関しては「ほぼ平等」と評価されたものの、経済参画と機会」の評価が特に低いことがわかりました。

ディーラーによる売上高

図7で示されているように、2023年に調査対象となった全ディーラーの平均売上高は185万2,000ドルであした。これは、売上規模の大きな一部のディーラーの影響を受けて実態よりも過大に算出されており、中央値は56万2,500ドルでした。調査対象事業者は、ディーラー市場で中堅から上位のギャラリーで、全国美術商連合会(JADAN)、日本現代美術商協会(CADAN)、日本現代美術振興協会(APCA)など、主要組織の会員事業者から選定したものです。調査対象に選定したこのような事業者であっても、その売上規模は多種多様であり、2023年の売上高でみれば、50万ドルを下回るものが全体の半分近く(48%)を占める一方、100 万ドルを超えるものが37%となっています。

調査対象ディーラーによれば、2023年におけるディーラー部門の売上高は9%減となり、特に一部の大規模ディーラーで売上の減少が著しかった現状があります。このような傾向は、全世界のディーラー市場でも同様です。一方、年商50万ドル未満の小規模ディーラーはもっとも売上を伸ばし、特に年商25万ドル未満のディーラーは売上高が平均で11%増となりました。

ディーラーの売上高が減少する一方で、販売された作品数(中央値)が190点から195点へと3%増加していることは注目に値します。すなわち、販売される作品点数の減少よりも、作品の低価格化が進んだことの方が、売上高の減少により強く影響したものと推察されます。この推移は、2023年におけるディーラーの販売構成が、2022年に比べ、より低価格の作品にシフトしているという事実からも窺うことができます。例えば、5万ドル未満の作品が取引全体に占める割合は、2022年の65%から、2023年には93%に上昇しています。5万ドル未満の作品カテゴリーの中でも、1万ドルを下回る作品が大半(売上全体の77%)を占めています。一方、100万ドルを超える作品は、ディーラー取扱量のわずか1%に過ぎません。

ディーラーの売上高は前年を下回っていますが、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大していなかった2019年と比較すると、売上高が増加したディーラーと減少したディーラーとがほぼ拮抗してます。ただし、日本についてみれば、2019年比で売上高が減少したディーラーは37%と、世界平均(30%)を上回っています。世界全体では、ディーラーの70%が新型コロナウイルス感染症拡大以前と比べると、売上高は同程度か増加したと回答しているのに対し、同様の回答をした日本のディーラーは 63%にとどまっています。このことから、日本の一部のディーラーにおいては、過去数年にわたって回復がなかなか進んでいない状況が理解できます。

コストと収益性

2023年の売上減少に加え、世界中のディーラーは、収益性に影響を与えるコストの急上昇に対処しなければいけませんでした。日本経済においては、他の多くの国々よりも物価上昇ペースは緩やかで、G7諸国中では、最も低いインフレ率で推移していました。2023年の物価上昇率は3.3%と、米国(4.1%)、英国(7.3%)、フランス(5.7%)はもとより、アートの世界で影響力を持つ他の主要国を大きく下回っていました。とはいうものの、日本の物価上昇率は1991年以降では最高水準にありました。また、国際市場で事業を行うディーラーや世界中のフェアやイベントに参加しようとするディーラーにとって、国外でのコストの上昇は頭の痛い問題でした。

コスト上昇の問題を一層複雑にしていたのは、日本においては、ディーラー事業における販売サイクルが他の多くの産業に比べて長いことが挙げられます。すなわち、商品の入荷以降、在庫を経て販売に至るまでの平均所要月数がおよそ11か月に及ぶのです。在庫から売上の計上に至るまでの平均所要期間が2年を超えるとするディーラーは、日本では全体の18%に上っています(世界平均は15%)。それでも、2022年の26%よりは少なくなっています。その要因として考え得るのは、ディーラー部門における低価格帯での販売の増加です。低価格で取引される作品はより回転が速いのが通常であり、一部のコレクターに対する配慮や販売促進策もさほど必要としません。

このような要因のすべてがディーラーの収益性に影響を及ぼすものでありました。新型コロナウイルス感染症が拡大した2021 年以降の販売の回復過程において、ギャラリーの多くは、2019年よりもイベントやフェアへの参加を抑制するなど、コスト構造をスリム化することによって収益性を確保しました。2022年に入ってイベントの開催頻度が新型コロナウイルス感染症流行以前の状況まで回復し、多くの地域でインフレが高進するなか、少なからぬディーラーがプレッシャーを感じているのが現状です。それでも、日本においては、収益性が向上したディーラーの方が、低下したディーラーよりも多かったことが挙げられます。しかしながら、2023年においては、純利益の確保に苦労するディーラーの割合が再び上昇に転じています。この状況を概観すると、以下のとおりです。

• ディーラーの33%は、2022年に比べて利益が低下(収益が低下したと回答したディーラーの割

合は前年比6%上昇)

• ディーラーの44%は、2022年並みの利益

• ディーラーの23%は、2022年よりも利益が向上(収益が向上したと回答したディーラーの割合

は前年比15%低下。世界平均の29%を下回る)

3. 日本のアートフェア

過去数年間において、売上高の変化のみならず、ディーラーがバイヤーにアプローチする方法やディーラーが利用する販売ルートにも変化が生じました。新型コロナウイルス感染症流行以前には、世界中で開催されるアートフェアは大幅な増加傾向をたどっていました。2019年には、このようなイベントは、世界各国のディーラーの売上高の4割以上を占め、主たる販売経路となっていましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、2020年にはほとんどのイベントが中止され、アートフェア経由の売上高は全体の13%まで激減しました。これに代わるものとして、オンライン販売が広まりました。このような構成比は、2021年から2022年にかけてイベントの開催スケジュールが次第に再開される中で変動しましたが、2023年には市場に生じたこの変化が一時的なものではないこと、そして、ディーラーがオンラインと対面の両方のチャネルを利用した販売を求めていることが明らかになりました。世界全体で、2023年におけるアートフェアを通じたディーラーの売上シェアは29%と報告されています。

ディーラーの販売において、アートフェアが重要なチャネルである状況は日本でも同様ですが、売上高全体に占めるアートフェア経由の比率は2023年において10%に過ぎず、世界の主要国に比べると著しく低いのが現状です。

図14によれば、世界平均に比べ、日本のディーラーは、ギャラリーでの対面販売に重点を置いており、オンライン販売やアートフェアの割合が著しく低いことが明らかです。

現在のところ、日本のディーラーにとって、ギャラリーでの販売は収益源の中心であるだけでなく、新規顧客の主たる獲得手段でもあります。2023年調査において、新規顧客の開拓方法についてディーラーに質問したところ、ギャラリーを実際に訪れる顧客が最大のソースであるとの回答が28%と最も多く、ディーラーのホームページ(18%)、アートフェア(15%)がこれに次いでいます。同年実施した世界調査では、アートフェアが最大の新規顧客獲得手段であるとする回答が最多を占めましたが、日本ではアートフェアの構成比は世界平均のおよそ半分にとどまっています。

アートフェアへの出展状況に注目してみると、2021年から2023年までの間、一度も出展していないと回答したディーラーが、日本では全体の3割を占めました。また、2023年に出展したディーラーの平均出展回数は4回で、2022年と同じでしたが、2021年よりは1回増加しています。このように平均値をとってみると、個々のディーラーの動向をつかみにくくなってしまいますが、2022年と比較すると次のとおりです。

・29%のディーラーは、2023年には前年よりもフェアへの出展回数を増加(1~4回)させた

・11%のディーラーは前年よりも出展回数が減少(1~3回)

・60%のディーラーは前年並みの出展回数

一部のディーラーは、海外のイベントを中心に、アートフェアへの出展を増やすことを望んでいますが、為替レートの影響や、旅費・出展費用の高騰を勘案して、「慎重に進めている」としています。出展したイベントへの訪問者数が増加しており、若年層のコレクターや出席者も増えてきているとの見方がある一方で、一部のディーラーは、イベントを訪れる富裕層が減少したと感じています。

Arts Economicsは2023年、UBSと共同で、世界14地域のアート市場で活動する富裕層3,660 人を対象として調査を行いました。調査対象には日本の富裕層200人も含まれています。この調査から、日本の富裕層は2023年にアートフェアを4回(国内、海外各2回)訪れていること、また、2022年と比べると海外イベントの訪問回数が1回増加していることが明らかになりました。なお、世界平均でみると、富裕層のイベント訪問回数は6回となっており、日本はこれを若干下回っています。ただし、ギャラリーの展覧会の訪問回数においては、日本の富裕層が平均10回(国内4回、海外6回)であるのに対し、世界平均では8回と、日本の方が上回っています。

ギャラリーの展覧会に関しては、2021年から2023年の3年間に全く行っていないディーラーは全体の 18%と少数派にとどまっています。展覧会を実施したディーラーについてみると、回数は、2021年の10回から、2023年には11回に増加しています。2022年との比較は以下のとおりです。

・28%のディーラーは、2023年に回数を増やした(増加回数は1回から9回まで幅がある)

・63%のディーラーは、2022年と同じ回数

・9%のディーラーは、2022年よりも減らした(減少回数は1回から5回まで)

文化庁「国際的なアート市場における日本市場の現状調査」によると、日本には現在少なくとも25のアートフェアが存在します。そのなかで、最も歴史が長く規模が大きいのは、2005年から開催されている「アートフェア東京」です。2024年版の出展事業者リスト(Exhibitors 2024)によれば、156 事業者が出展しており、アンティークから現代アートまで、幅広い作品を対象にしています。その他の主要イベントとしては、「ART FAIR ASIA FUKUOKA」(出展事業者数98)、「Tokyo Gendai(東京現代)」(同69)、「Art Collaboration Kyoto」(同 69)などがあります。

4. 日本のオークションハウス

2023年の日本のアート市場において、総売上高の残り3分の1はオークション販売によるものです。日本には無数のオークション会社やプラットフォームが存在し、さまざまな作品を販売していますが、その中で、アート、骨董品及びコレクターズアイテムに特化した事業者で、かつ、市場で定期的に販売活動を行っているのは、2023年現在で15社程度です。このような事業者から入手可能な公表データによれば、2023年において、その全カテゴリーを合わせた売上高は2億2,100万ドル弱となっています。

新型コロナウイルス感染症拡大時にはオークション売上高は減少しましたが、オンラインで支障なく続けられた小規模なオークションもあったことから、その減少幅(11%減)は、ディーラー市場に比べると著しく小さかったのが現状です。2021年に入ると業況は大きく改善し、同年の売上高は前年を 46%上回る 2億700 万ドルとなりました。回復基調は2022年も継続し、高額作品の成約もわずかながらあったことから、売上高は21%増となりまし。しかしながら、ディーラー部門と同様に、2023年には販売の伸びが鈍化し、総売上高は前年を12%下回る2億2,100万ドルとなりました。それでも、新型コロナウイルス感染症流行以前の2019年の水準をはるかに上回っています。

公開情報を基に2023年の売上データをみると、最大のオークション会社は毎日オークションで、市場シェアは 33%(価額ベース)です。また、上位5社合計の市場シェアは86%となっています。毎日オークションの強みは、同社が扱う膨大なロット数にあります。2023年に落札されたロットは2万1,000 点を超えましたが、その9割強は1万ドル未満でした(さらに、半分以上が1,000ドル未満のロット)。同社に次いで扱い量が多いのはシンワオークションで、2,500 点を超えるロットが落札されています(同様に大半は1万ドル未満)。オークションの開催回数においても、会社間で大きな相違があります。公表されている実績によると、最も多いのは毎日オークション(合計45回)で、以下、Shinwa Auction(11 回)、東京中央オークション(同)、SBIアートオークション(7回)が続いています。それ以外の会社は、すべて5回以下の開催となっています。

日本で開催されるオークションには、全カテゴリーを通じて、およそ5万3,800点が出品され、41,800ロット程度が落札されたとみられます。出品された全作品の22%が、最低落札価格に達せず買い戻し(bought-in house)となるか、不落札に終わっています。毎日オークションの買い戻し(buy-ins)比率が31%と高いことが、買い戻し率(buy-in rate)全体に大きく影響しています。同社以外では、不落札となる作品の比率は大幅に低く、東京中央オークション(1%)、SBIアートオークション(10%)、Shinwa Auction(17%)などとなっています。

世界のオークション市場においては、100万ドルを超える作品が売上高全体の非常に大きな割合を占めるのに対し、日本のオークションで取引される作品の価格水準はこれを大幅に下回る傾向があります。オークションではさまざまな作品が販売されるので、オークションの平均価格は参考価格としてあまり意味をなすものではありませんが、日本で取引される価格水準が低い事実を示す一例として取り上げてみれば、2023年において、日本のオークションで落札された作品の平均価格がおよそ6,200ドルであったのに対し、世界のファインアート・オークション平均では4万3,330ドルでした。日本での2023年の平均落札価格は、東京カルチャーオークションの1,015ドルから、アイアートオークションの2万715ドルに至るまでさまざまです。

日本のオークションで2023年に落札された作品の大部分(98%)が5万ドル未満の作品であり、1万ドルを下回る作品でみても全体の91%と大半を占めました。さらに、全体のおよそ半分は1,000ドルにも満たない作品でした。この価格帯の作品が大きな割合を占めることは全世界のオークションにおいても同様で、国際市場で開催されるファインアート・オークションにおける取引件数の93%は5万ドル未満のセグメントです。ただし、世界全体では、このような低価格のロットが売上高に占める割合は少なく、全売上高の12%にとどまりますが、日本では、5万ドル未満のロットが全売上高の半分に達しています。

価格の範囲について更に詳細にみると、2023年に日本で開催されたオークションにおいて、100万ドルを超える価格で落札された高額作品は、取引件数ベースで0.03%、販売額ベースで7%とごくわずかにとどまります。これに対し、世界全体のアートオークションにおいて、このような高額作品の占める割合は全販売額の55%に達しています。2023年において、日本で100万ドルを超える作品が落札されたオークションハウスは4社しかありませんでした(公開ロット数は合計9ロットのみ)。2023年に高額落札された作品には、東京中央オークションの秋季オークションで4億6,000万円(330万ドル)で落札された清朝・乾隆帝の花瓶、Shinwa Auctionで3億4,500万円(250万ドル)で落札された 1500年代の金茶道具一式、アイアートオークションで2億7,600万円(210 万ドル)で落札されたフランス印象派、ピエール=オーギュスト・ルノワールの「Après le Bain」(1901 年頃)などがあります。

日本のオークションにおいて最高額で落札されるファインアートの中では、西欧のアーティストの作品がその多くを占めてきました。工芸美術や骨董品、コレクターズアイテムを除いたファインアートのオークションに限定しても、1990年代の初頭から現在に至るまでに日本のオークションにおいて最高額で落札された50ロットのうち、21ロットが海外アーティストの作品でした。また、これまでの高額落札 作品トップ10のうち、6作品は西欧アーティストが手掛けたものでした。2022年に落札されたアンディ・ウォーホルの「Silber Liz(Ferus Type)」(1963 年)もその 1 つです。Shinwa Auctionに出品されたこの作品は、バイヤーズプレミアム(購入者が支払う手数料)を含め2,100万ドルに迫る価格で落札され、同年のアート市場における販売増に大きく貢献しました。

近年は、草間彌生や藤田嗣治をはじめとする日本のアーティストの作品も、国内外市場で価格が上昇しています。草間彌生は、2023年オークションでの販売額で世界第9位でした。しかし、約1億7,600 万ドルにのぼる草間彌生の販売額のうち、取引件数でみると日本はおよそ3分の1を占めていますが、国内での販売額は12%に過ぎません。日本での販売額は、2013年には全体の17%でしたが、その後、作品の人気が世界的に高まるにつれて、徐々に低下してきています。草間作品の場合、海外オークションでの高額落札が多いことがわかります。国内オークションでは202作品が落札されていますが、100万ドルを超えるハンマープライスがついたのは、13点に過ぎません。このような傾向は、奈良美智のような現代アーティストになると一層顕著に認められます。2023年の販売額全体に占める日本の割合は3%に過ぎませんでしたが、販売作品数でみれば、日本は4分の1を超えています。こうした事実から、日本のオークション市場における低価格構造が浮き彫りになってきます。ただし、現代アート部門は別として、一部の物故アーティストの場合は、日本で開催されるオークション市場がより大きな意味を持つこともあります。例えば、2023年において、藤田嗣治の作品は、国内開催のオークションでの販売額が全体の42%(作品数では46%)を占めており、20世紀の画家である加山又造の全作品は国内オークションで販売されていました。

5. 国際間のアート取引

日本は国内のアート取引だけでなく、世界市場においても重要なアートの購入者としての役割を果たしてきました。日本は、アジアにおいて歴史的に富裕層が多い国の一つであり、2023年におけるミリオネア人口はアジア第2位(世界第5位)となっています。2024年時点において、日本には世界のビリオネア人口の1%が在住するに過ぎず、この層に世界中の富の1%が集まっています。一方、米国にはビリオネア人口の29%が在住し、40%の富を握っています。また中国(香港を含む)では、世界の17%を占めるビリオネアに世界中の富の12%が集中しています。

日本のコレクターはアート市場で歴史的に重要な存在であり、80年代末期のアート販売ブームの火付け役となりました。続く20年の間にその存在感は薄らぎましたが、個人・組織の双方において、往時よりも勢いは低下したとはいえ、アートの購入は続いており、注目される日本人コレクターも多く存在します。こうしたコレクターは、国内外の購入機会に顔を出し、いくつかの著名なコレクターリストに定期的に名を連ねています。米国に拠点を置くアートメディア『ARTnews』は、1990年以降、「トップコレクター200」というリストを毎年掲載しています。このリストから、年月の経過につれて、コレクターたちのバックグラウンドや所在がどう変化してきたかを知ることができます。「ARTnews トップコレクター200」2024年版のリストでは、5名の日本人コレクターの名前を確認することができ、アジア全体では、過去最高の33名が掲載されています。ただし、アジア地域のコレクター数が増加する一方で、アジアに占める日本人コレクターの割合や数は、1990年の半分にも満たない現状があります。当時のリストには12人の日本人コレクターが掲載されており、アジア域内では他を寄せ付けない勢いがありました。

過去数世紀にわたり、アート売買の中心として揺るぎない地位を誇った欧米市場でしたが、1980年代後半になると、アート市場は日本人コレクターの購買力に負うところが大きくなりました。日本人コレクターは、当時市場に巻き起こったブームの火付け役となるとともに、のちの市場縮小を決定づけることにもなりました。1986年から1991年にかけて、大きく膨らんだ不動産価格や高騰する株式相場を受け、日本経済は資産バブルに沸いていました。戦後、日本は、1960年代から80年代にかけて、年平均8%という世界有数のペースで経済成長を遂げました。1970年代に政府が進めたマクロ経済政策の結果として、日本では貯蓄が大きく膨らむとともに、大幅な貿易黒字と円高が進行しました。この時期に進められた金融規制緩和と相まって、東京証券取引所の株式市場や不動産市場を中心に、強気な投機的動きが勢いを増しました。1989年末頃には、株価と不動産価格の双方が歴史的な高水準に達し、主要都市の地価は1970年から90年までの20年間で200%を超える上昇となりました。こうして、不動産市場では未曾有のバブルが発生したのです。

不動産価格と株価の高騰による富の蓄積と強い円をバックに、米ドル建てや英ポンド建ての美術品に対する購買力が強まったことから、1980年代末には、日本人によるアートの購入が著しく増加しました。その中心は、比較的知名度が高かった印象派やポスト印象派の作品です。このような動きは、価格上昇によって引き起こされた不動産市場での資産価値の増大によるところが大きく、需要誘発型バブルの様相が強かったのです。美術品の価格が急騰する中で、株式から得られるリターンや配当が低下しはじめると、投機筋がアート市場に流入するようになり、既に過熱気味であったアート市場をさらに煽り立てました。

経験の浅い購入者層がこのような日本人バイヤーの余剰資金を手にすることがしばしばあり、さらには、アートの資産価値に裏付けられたハイリスクの融資資金も供給されました。その結果、美術品の相場は急上昇し、中価格帯以下の作品に対してさえも、破格の金額が支払われていました。ブームが絶頂期にあった1990年、ディーラーとオークションハウスは、オークション入札者の3分の1(落札できたか否かは問わず)は日本のバイヤーだと指摘しています。残り3分の2は米国と欧州のバイヤーでした。

1990年までに、日本は世界の美術品輸入の 30%(価額ベース)を占め、英国や米国を凌いで最大の輸入国になっていました。この取引の大きな特徴は、購入者である日本への流入という、一方向限定の取引だったこと。日本からのアートの輸出は、当時の世界取引額全体の 0.1%にも満たなかったのです。

しかし日本の隆盛は長くは続かず、インフレ対策の政策転換により不動産バブルは1989年末に急速に縮小し、1990年の終わりにはアートブームも終焉を迎えました。他資産のマーケットが崩壊し始めると、アート市場を支えてきた日本のバイヤーは、アートとは無関係の投資に関連する資金繰りの悪化のためにアートの購入を手控えるようになりました。こうして、世界のアート市場から購買力の1/3が消失し、需給は急激に縮小。オークションカタログは薄くなり、ディーラーは、バイヤーの関心の低下に気付いていました。わずか1年の間に、世界市場での売上が65%近くも減少し、市場から活気が失われてしまったのです。その後の15年間でアート市場は緩やかに回復したものの、日本の国際的な購買は以前ほど顕著ではなく、名目額ベースにおいても、日本のアート輸入額が過去の水準に戻ることはありませんでした。

アートの輸入額は、1990年に記録した43億ドルには遠く及ばないものの、近年になって再び伸びを見せています。例えば、2018年の輸入額は6億1,600万ドルと、それまでの5年間で倍増しています。ただし、同年を境に輸入は再び減少に向かい、2023年は4億5,700万ドルでした。主たる輸入元は、フランス(27%)、米国(25%)、オーストリア(13%)です。

1980年代後半から2023年までの間、日本は一貫してアートの輸入超過国であり、国外市場に送り出すアートよりも多くのアートを輸入していました。2023年における日本のアート及び骨董品の輸出額は 2億1,800万ドルで、主な輸出相手国は中国(香港を含む:29%)、米国(24%)及び韓国(11%)です。輸出額は2018年の4億900万ドルでピークに達しました。2023年にはほぼ半減となり、10年前の2013年の水準をも下回っています。なお、2023年の輸出額は輸入額の半分程度となっています。

これらの貿易データから、日本が依然として概ね内需市場であることが窺われます。すなわち、国際貿易の大部分が、海外からの購入に向けられているのです。輸出入の健全な流れは貿易を促進し価値を高めるために不可欠ではありますが、ディーラー調査では、2023年の対日貿易について、ディーラーの販売全体の 84%(価額ベース)が日本国内のバイヤーへの販売であると報告されており、販売の多くが内需にフォーカスしたものであることが明らかになっています。日本の国際貿易に関する上記の特徴も、同調査の方向性と一致しています。

6. 経済的影響

上述したアート及び骨董品取引に関連するすべての事業は、販売、支出及び雇用を通じて、日本経済において重要な役割を果たしています。また、アート市場は、以前にも増して多彩なイベントを主催するとともに、国際アートフェアや展覧会のような、周辺産業に相当な規模の経済活動を創出し収益増に寄与しているイベントを間接的に支援しています。GDPに対して肯定的かつ重要な貢献をするとともに、政府の財政収入にも寄与しています。このような側面は、今回調査の範囲外でありますが、時間をかけることで測定・評価が可能と考えられます。

アート市場の雇用創出

日本のアート及び骨董品市場を主に構成するのは、多数の知識集約型の小規模事業者です。アート及び骨董品の販売に特化した事業者だけで、非常に堅めに見積もっても、2023年のアート市場における事業者数は2,080を超えるとみられ、1万2,675人を超える雇用を直接的に生み出しています。この数字は、アート以外の物品やサービスの販売を兼業するオークション会社や小売業者を含まないので、雇用創出を通じたアート市場の経済的インパクトは、実際にはこれよりも大きいものとみられます。

さまざまな事業者が存在するものの、アーツ・エコノミクス社が2023年に行ったディーラー調査によれば、日本のディーラー部門における1事業者当たり平均従業員数は6名でした。この平均値には、30 人以上を雇用する少数の(全体の 4%)大規模事業者のデータが影響しています。一方で、調査対象事業者の3分の1強は、個人事業者又は2名で構成する小規模共同事業です。平均従業員数及び2023年現在で事業を行っているギャラリー総数に基づいて算出すると、日本のディーラー市場で雇用される従業員数はおよそ1万2,370人となります。

前述のとおり、ファインアート、工芸美術及び骨董品に特化したオークションハウスは15件程度存在します。準大手オークション部門の従業員数は、世界全体の中央値で20名程度であることから、2023年において、日本のオークション部門ではおよそ300人が雇用されていると試算されます。

この数字には、アート市場によって雇用を直接支えられている多くの関連分野、特に、生計を維持するために強力な国内市場に依存しているアーティストなどは含まれていません。上述したとおり、ディーラー調査によると、日本ではディーラー部門に属する事業者の63%がプライマリー市場で事業

を行い、アーティストの新作を取り扱っています。その中には、プライマリー市場専業の事業者と、セカンダリー市場でも販売を行う事業者が混在しています。国勢調査の結果によると、2020年時点で、日本には4万7,320人のビジュアルアーティストが存在しています。この数字には、彫刻家、画家、工芸作家が含まれ、そのすべてが、収入を健全なアート市場に依存しています。

アート市場は、日本全国の文化施設や博物館とも密接な関係性を持っています。2021年現在、全国には 5,771の博物館(登録博物館、博物館相当・類似施設を含む)が存在しています。うち、1,060は美術館で、1万8,000人強が雇用されているとみられます。アートフェアなどのイベントにも相当な規模の雇用創出効果があります。例えば、日本で行われている10のイベントで200人以上の雇用を生み出しているほか、広範な臨時雇用・関連雇用の機会を提供しています。

つまり、アート取引に従事する1万2,675人の雇用に加え、より広義のアート市場においては、直接的に関連する分野で少なくともさらに6万5,520人の雇用が創出され、合計で約7万8,200人の雇用を支えています。

アート市場に付随する消費支出

アート市場自体が生み出す収益と雇用に加え、その多くの周辺産業やサポートサービスにも雇用創出効果があります。アートの取引には、外部のサポートサービスが広く利用されています。このようなサービスは多くの場合、高度に専門化されたニッチなビジネスであり、アート市場なしにはおそらく成立し得ません。美術品の保存や修復のような高度に専門的な技術は、アート取引のなかで高められるものであり、それ自体が専門化した業界を形成し、独自の学術施設や研修インフラを備えています。保険、梱包、輸送などの他の分野では、アート以外にも多くの産業で共通にサービスが利用されていますが、アート取引においては、こうしたサービスの範疇でも高付加価値のニッチビジネスを育成し、アート市場の買い手と売り手の専門的なニーズに応えてきました。そのような理由から、日本では、アート市場と骨董品市場なしには発展し得なかった専門的なスキルを支援・育成する役割を、これらの市場が担っているのです。

世界と日本のアート分野を対象として2023年に実施した調査結果に基づいて推計すると、控えめに見積もっても、平均でアート販売で得られる年間収益のおよそ20%(1億3,600万ドル)が、アート取引関連の周辺サービスや関連製品に投じられているとみられます。このような支出による雇用創出効果を正確に把握するためには、さらなる調査を要しますが、日本において、高度な技能が求められる専門的な業務での雇用の創出に、効果的に寄与していることは明らかです。

上述の支出額及び雇用データには、アーティスト、博物館その他のアート関連施設、又はアート部門に属するアートフェア会社やイベント会社に付帯する支出額や業務は含まれていません。しかし、これらはすべて、アート部門に極めて大きな経済的インパクトを与えています。

さらに考慮すべき重要な要素の1つとして、アート市場とその関連産業に雇用される従業員のすべてが、得られた収入(賃金、給料、利益、賃貸料、配当)を経済に還元するならば、それが循環して、日本経済全体の広範な産業に、収入と雇用を生み出すという事実があります。経済全体に及ぶこの好循環は、波及効果又は「乗数」効果を通じて作用しています。すなわち、アート取引に伴う雇用の増大によって、経済全体の所得の増加に直接・間接的に寄与するだけでなく、この所得増加分の一部が、さらなる物品やサービスの購入に振り向けられることによって、より広範な効果がもたらされるのです。間接的または誘発的な効果の算出に適用される適切な乗数を得るためには、活動水準とサプライチェーンとの連関の程度を知る必要があります。連関が大きくなるほど、乗数も大きくなると考えられます。産業連関分析によって算出される乗数の大きさにはばらつきがあります。観光客を対象とするイベントの場合は平均で1.5ですが、アートに特化したイベントや産業の場合はもっと大きい値(2から3)になることが多くなっています。

最後に、アート市場とその関連活動は、売上、雇用所得、利益に対する税金や課徴金を通じて、日本政府の予算にも直接的かつ重大な貢献をしています。アート市場がもたらすインパクトを取りこぼしなく算出するには、このような要因をすべて織り込むとともに、経済全体にもたらされる波及効果を考慮することが極めて重要です。本調査報告は、アート分野における売上と雇用の規模を計測する試みとして、最初の一歩を印すものです。この分野が経済や社会、文化に及ぼしている極めて重大なインパクトについて、完全な形で概観するには、さらなる調査が必要でしょう。それによって、アート市場自体の規模とは不釣合いなほど大きな価値とリターンが創出されていることが明らかとなることでしょう。

京都・細見美術館にて、江戸琳派を確立した酒井抱一に憧れ、慕った絵師たちによる江戸琳派の競演、琳派展 24「抱一に捧ぐ ―花ひらく〈雨華庵〉の絵師たち―」が開催中

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

天部の神である風神と雷神を描いた「風神雷神図屏風」(京都・建仁寺蔵)で有名な日本美術の流派の一つ「琳派(りんぱ)」。琳派は、安土桃山時代後期に本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)と俵屋宗達(たわらやそうたつ)といった2人の画家によって始まった流派です。

安土桃山時代は、武力による天下統一を成し遂げた織田信長が建てた安土城と、豊臣秀吉が建てた大坂城(桃山城)にちなんで名付けられました。この時代は茶の湯の隆盛、またヨーロッパとの貿易が盛んに行われるようになったため西洋文化の「南蛮文化」がもてはやされさり、芸術や工芸では雄大さや豪華絢爛なテイストも見受けられるようになりました。そして、安土桃山時代に発展した伝統的な日本の舞台芸術が「能楽」です。能は、歌舞伎の起源となった演劇の一形態であり、神話や仏教の教えを劇化したものです。

このような時代に始まった、本阿弥光悦と俵屋宗達による琳派の潮流を大成したのが、尾形光琳(おがたこうりん)です。彼の名前の「琳」という字から、琳派と呼ばれるようになりました。さらにその後、酒井抱一(さかいほういつ)や鈴木其一(すずききいつ)といった江戸琳派の画家たちによって、琳派が江戸の世に定着し、近代まで続いたと言われています。

芸術の流派は、能楽や歌舞伎などのように家系に直結するイメージがありますが、琳派は血のつながりや縁故がなくても、志を同じくする画家であれば「私淑(ししゅく)」として流派を継承できるのが特徴です。私淑とは、直接に教えは受けませんが、ひそかにその人を師と考えて尊敬し、模範として学ぶこと。琳派が長い間繁栄して、優秀な画家を多数輩出できたのは、こういった家系によらない自由な背景が存在していたからでしょう。

この度、京都にある「細見美術館」では、江戸琳派を確立した酒井抱一に憧れ、慕った絵師たちによる江戸琳派の軌跡とその魅力を体験できる展覧会「琳派展 24 抱一に捧ぐ ―花ひらく〈雨華庵うげあん〉の絵師たち―」が、2025年2月2日(日)まで開催中です。

酒井抱一(1761年~1828年)は、姫路酒井家の次男として江戸の大名屋敷で育ち、20代の頃には肉筆浮世絵美人画や狂歌に親しむなど快活な青年時代を過ごしますが、37歳で出家して大名家の身分を離れます。絵師として活動する拠点を求め、50歳を目前にした文化6年(1809年)師走、身請けした遊郭・吉原の遊女とともに移り住んだのが下谷根岸の百姓家でした。同所はのちに「雨華庵うげあん」と呼ばれるようになります。

貧困や借金のため、苦界と呼ばれる吉原の妓楼へ身売りされた遊女たち。彼女たちは妓楼で働きながら借金返済のため、最長10年間、吉原を出ることが許されなかったといいます。まさに籠の鳥のような人生を送っていたのです。しかし、この苦界を脱出できる唯一の方法がありました。それは「身請け」です。客が遊女の身代(みのしろ)金を肩代わりして、自分の妻や妾にすること。酒井は、身請けした遊女の香川(のちに小鸞)と長い苦労の末に結ばれたのです。二人は心底愛し合っていたのでしょう。

次に、本展覧会をみていきましょう。

第1章 酒井抱一の画所(アトリエ)<雨華庵>

抱一が50歳を迎える前年の歳暮、文化6年(1809年)12月から没年(文政11年(1828年)11月)まで、約18年間を過ごした雨華庵。有名な《夏秋草図屏風》(重要文化財・東京国立博物館蔵)をはじめ、多くの抱一の作品がここで描かれました。雨華庵近辺には、抱一の親友で儒学者の亀田鵬斎(1752年~1826年)の住居もあり、下谷根岸は文人墨客が集う地でした。

吉原にも近く、抱一は雨華庵と吉原を拠点として江戸の文化人との交流を深めました。また、出家した抱一は雨華庵で仏事を行い、仏画も手掛けています。

雨華庵への転居直後に描かれた《紅梅図》、画僧としての矜持に満ちた《青面金剛図》、《吉原月次風俗図》ほか吉原に因む作品には、定番の華麗な花鳥図とは異なる抱一の一面が見出されます。雨華庵を安住の地とした抱一の根岸暮らしに思いを巡らせてみてください。

《紅梅図》酒井抱一 画 小鸞 賛

本図は、文化6年(1809年)に、抱一と香川(のちに小鸞)の二人が下谷根岸に転居した後、初めての新年に描いた記念碑的作品です。

抱一が紅梅を描き、小鸞が漢詩を書いています。小鸞には漢詩や書の素養があり、抱一との合作が散見され、本図はその早い作例です。漢詩には「雪を踏み分けて行く事も二人ならば労を厭わない。春は遠いが(梅の)よい香りは漂って来る」とあります。

伸びやかな梅の枝と、整った書風の賛が呼応し、二人の強い愛と絆をうかがわせる極めて素晴らしい作品です。抱一の初期作《松風村雨図》とともに、長く酒井家に秘蔵されてきたとみられます。

第2章 継承される雨華庵 2世鶯蒲(おうほ)や愛弟子たち

雨華庵では多くの弟子たちが抱一の指導を受け、次世代の江戸琳派絵師に育っていきました。抱一の高弟としては鈴木其一や池田孤邨(いけだこそん)が著名ですが、雨華庵そのものを継いだのは、市ヶ谷の浄栄寺から養子に迎えた酒井鶯蒲(雨華庵2世 1808~41年)です。雨華庵は表向き寺坊「唯信寺」として継承されました。

鶯蒲は34歳の若さで没し、以前はよく知られていませんでしたが、近年の研究で早くから抱一の薫陶を受け、2世にふさわしい力量を得ていたことが明らかになりました。また、抱一の直弟子やその弟子たちが雨華庵周辺にあって、若き鶯蒲を支えていました。

本章では、その中から特に山本素堂(生没年不詳)やその長男光一(1843年?~1905年?)に注目。素堂の新出《朱楓図屛風》には、彼が光琳以来の琳派の伝統的な絵画様式を、抱一を通じて確かに獲得した実力者であることが明確に示されています。

《旭日に波濤鶺鴒図(きょくじつにはとうせきれいず)》酒井鶯蒲

波間から昇る朱色の旭日に金砂子の霞がかかり、今まさに日の出という高揚感が伝わってきます。岩は、塗った墨がまだ乾かないうちに、濃度の違う墨を加えることで生じる滲みなどを利用した琳派独特の技法「たらし込み」を用いて質感が表現されており、緑の苔が趣を添えています。二羽の鶺鴒は『日本書紀』の国生み伝説に因む、吉祥・夫婦和合、すなわち夫婦の変わらぬ愛の象徴です。雨華庵 2世、鶯蒲作品の中でも有数の大作です。

第3章 雨華庵再興 4世道一の活躍

2世鶯蒲の甥で養子として雨華庵3世を受け継いだ鶯一(おういつ)(1827年~1862年)も早世したため、作品も記録も稀少でした。その没後、慶応元年(1865年)に雨華庵は不審火で焼失。翌年素堂の次男、道一(1845年~1913年)が鶯一の娘と結婚し、4世として雨華庵を再興しました。

明治期の新たな機運の中で道一の活躍は目覚ましく、一門の他の江戸琳派絵師ともども各種の博覧会等に次々と出品。のちに、皇室の御用も手掛けました。

本章では、抱一や其一の画風を基盤とした道一の明快な作風が、主に《白牡丹図》や《葛に女郎花図》をはじめとする草花図において顕著に認められることが理解できるでしょう。一方《蓬莱図》や《猪八戒図》には独自の造形意識も指摘されます。新時代における江戸琳派の旗手として幅広く充実した絵画制作を行った道一の魅力を、多様な道一作品の数々から浮かび上がらせます。

《白牡丹図》 酒井道一

道一は抱一の優麗な作風におおらかな独自性を加え、明治期の江戸琳派を牽引する役割を積極的に果たしました。

匂いたつような白牡丹と、滲みを利かせた黒い岩を取り合わせた本図から、雨華庵4世を掲げる道一の気概が伝わってきます。牡丹の構図は大輪の花を後ろ向きに捉えるなど抱一風ながら、岩の形には《蓬莱図》に通じる鷹揚さが見られ、淡雅で豊かな画風を前面に打ち出しています。

第4章 江戸琳派の末裔 5世抱祝による顕彰

大正期から戦後に至るまで、雨華庵5世を担ったのは酒井唯一こと抱祝(1878年~1956年)です。父・道一に倣い、代々受け継がれてきた江戸琳派様式の普及に努め、作例も少なくありません。

《十二ヶ月花鳥図屏風》には抱一の《十二ヶ月花鳥図》シリーズを彷彿とさせる月次の花鳥が、モチーフや構図と再現され、かつ大変簡素に描かれています。《高砂図》には「抱一5世」の署名があり、画系の継承と画風の顕彰に誇り高く臨んでいたことがうかがわれます。これらの抱祝作品は、新年や慶事の贈答品として、昭和初期まで江戸琳派の需要が高かったことを顕著に示すとともに、その終焉をも示唆しています。

18世紀末に抱一が琳派様式を描き始めて以来、150年以上にわたり続いた江戸の琳派様式。それを描き継いだ雨華庵ゆかりの絵師たちの活躍は、戦後の生活様式の変化とも相まって終息の時を迎えました。

《十二ヶ月花鳥図屏風》酒井抱祝

1年12ヶ月の各月に因んだ植物に、鳥や昆虫などを取り合わせた花鳥図が六曲一双屏風に貼られています。このような十二ヶ月花鳥図は、抱一が晩年の60歳代に数多く手掛けたことが知られています。その洒脱ながら華やかで季節感溢れる情景が共感を得たのか、抱一以降も江戸琳派の絵師たちは度々手掛けており、抱祝による本作は、現在知られるうちで最も新しい作品です。各月とも抱一作に祖型が認められる主題と構成で、抱一の画風をより簡潔なかたちで伝えています。

以上、京都・細見美術館にて開催中の琳派展 24「抱一に捧ぐ ―花ひらく〈雨華庵〉の絵師たち―」についてご紹介しました。抱一に憧れ、慕った絵師たちによる百数十年に及ぶ江戸琳派の軌跡とその魅力をぜひご堪能ください。

■琳派展 24「抱一に捧ぐ ―花ひらく〈雨華庵〉の絵師たち―」

開館時間 :10時ー17時

休館日 : 毎週月曜日(祝日の場合、翌火曜日)、年末年始(12月26日〜1月6日)

入館料 : 一般 1,800円 学生 1,300円

※学生の方は学生証をご提示ください。

※障がい者の方は、障がい者手帳などのご提示で100円引き

場所:細見美術館

京都市左京区岡崎最勝寺町6-3

Tel. 075-752-5555(代)

広大な空間を自分の足で自由自在に歩き回りながら、異世界を旅するような没入体験を味わえる大型XRエンタテインメント施設「IMMERSIVE JOURNEY」が、横浜駅直結「アソビル」に誕生!

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

ストーリーを軸とした新しいXR体験を提供するクリエイティブカンパニーである株式会社CinemaLeapは、2024年12月1日(日)に大型XR(クロスリアリティー)エンタテインメント施設「IMMERSIVE JOURNEY(イマーシブジャーニー)」を、横浜駅直結の「アソビル」に開館しました。

2019年に設立されたCinemaLeapは、VR/AR/MR等の総称である、クロスリアリティ=XRの技術を使って映画制作を⾏う会社です。ヴェネチア国際映画祭XR部⾨に5年連続、カンヌ国際映画祭XR部⾨に2年連続でノミネートされるなど、世界的映画祭でXR映画のプロデュースを行っているほか、様々なパートナーとともにXRを駆使したプロジェクトを推進しています。日本初のXRに特化した国際映画祭「Beyond the Frame Festival」の開催や、XRクリエイターコミュニティ「Beyond the Frame Studio」の運営も行っています。

総務省の発表によれば、日本におけるXRコンテンツの利用状況は約7%であり、XRコンテンツの普及が進んでいない現状があります。CinemaLeapはその理由が、良質なXR作品に触れられる機会の少なさや、体験するハードルの高さといった構造的な課題にあると分析しています。今回誕生した「IMMERSIVE JOURNEY」では、日本初公開作品をはじめとする良質なXR作品を次々に公開できる体制を構築し、かつ複数名でのグループ体験も可能にしました。

来場者はヘッドマウントディスプレイを装着し、約1,000㎡の広大な空間をコントローラーなしに自分の足で自由自在に歩き回りながら、異世界を旅するかのような没入体験を味わえます。VRデバイスのカメラが壁や床に描かれているマーカーを認識するため、体験者同士が互いを認識できるようになっており、心ゆくまでXR作品に没入できます。

4名までのグループで体験することができ、5名以上の場合は2つのグループに分かれて同時に作品を楽しめます。最大同時体験人数は75名です。「みんなで」「行きたいときに」「次々と新しい作品を」楽しめるこの施設では、時代や場所の制約を超え、これまでにないスケール感でXRコンテンツを味わうことが可能です。体験時間はおよそ45分間。

第1弾作品は「Horizon of Khufu」。古代エジプトを舞台に、ピラミッドを雄大なスケールで体験できる

開館第1弾作品となるパリ発「Horizon of Khufu」は、4500年前の古代エジプトを舞台にしたクフ王とピラミッドにまつわる作品です。

©Excurio

時空の制約から解放された冒険者たちは、ピラミッドの頂上からギザ、カイロを望み、「太陽の船」でナイル川を航行、ピラミッド内を探検し、4500年前の古代エジプト人の神聖な儀式にたどり着きます。ハーバード大学教授が監修する緻密な歴史ガイドで、日本語訳は日本エジプト考古学の第一人者である吉村作治先生による監修となっています。

(左から)エジプト学者でストーリーガイド役を務めるモナ 猫の女神・バステト ©Excurio

これまで世界15都市以上で150万人を超える動員を記録するなど、世界中で人気を誇っている本作品は、今回が日本初上陸。作品内では声優のファイルーズあいさんがエジプト学者でストーリーのガイド役を務めるモナとして、沢城みゆきさんがピラミッド内に現れる猫の女神・バステト役として登場します。豪華声優陣と共に、古代エジプトへの壮大な冒険を是非お楽しみください。

先行体験者のうち約8割がXR体験に「とても満足」と回答。クラウドファンディングのリターンとして先行体験を提供

なお、2024年9月27日から10月31日の期間に実施したクラウドファンディングにおいて、リターンで先行体験チケットを選択した方に「Horizon of Khufu」を先行体験いただき、XR体験の評価について尋ねました。アンケートの結果、先行体験者のうち約8割が「とても満足」と回答していることがわかりました。

【先行体験者の声】

「XR体験が初めてだったのですが、とても没入感があり、楽しかったです。クフ王の棺に入るなど、通常では出来ないこともできて満喫させていただきました。思わず段差を跨いでしまったりと、凄く新鮮でした。ぜひともリピートしたいと思います!」(30代・女性)

「個人的にXRアトラクションを色々巡っていますが、これまでで最も体験時間が長く、それでいて疲れないものでした。素晴らしい。」(50代・男性)

最後に、CinemaLeapの代表取締役 大橋哲也氏のインタビューをお届けします。

株式会社CinemaLeap 代表取締役 大橋哲也氏

1.IMMERSIVE JOURNEYをオープンした狙いについて教えてください。

XRでの映画制作を5年程行っていますが、作品を届ける相手がどうしてもデバイスを持っている方に限られてきてしまうところが課題としてありました。それを海外で新しく出てきたフリーロームという技術を使って大型にして、自由に歩き回りながら体験できるようにしていくことで、同時に体験できる人数が飛躍的に上がった現状があります。かつ、これまでにないようなスケールの作品を作れるんだということを、実際に海外で体験したときに感じまして、それを自分たちでやっていこうと。それをやることによって、今までXRの映画コンテンツを作っても届けることができなかった人たちにも、魅力を体感してもらいたいと思い、今回施設をオープンすることにしました。

2.どういった年齢層をターゲットにしていますか?

老若男女問わず、下は8歳から上は90代の方までにすでにいらっしゃっていただいていて、車椅子でも体験できるところが喜ばれています。お客様の特徴としては、エジプトというテーマに関心がある方が中心です。美術館や博物館にいらっしゃる方は、特に女性の40代、50代、60代の方々が比較的多いのですが、親子でいらっしゃる方もいれば、お年寄りの方、また車椅子の方や杖を付きながらという方もいらっしゃいます。

「IMMERSIVE JOURNEY」を体験する前に自分のアバターを選ぶのですが、そのアバターで車椅子の形が選べまして、ぶつかったりしないような工夫がなされているので、安心してお楽しみいただけます。

3.開館第1弾作品は「Horizon of Khufu」ですが、今後展開していく作品はどのような視点でセレクトしていくのでしょうか?

エジプトのコンテンツに、例えば別の海外のコンテンツをさらに追加していくことができるんですね。なので、一つはそうやってエジプトのコンテンツに加えて、さらに海外の魅力的な作品を会場に来た方が自由に選べるようにしたいと思っています。

また、自分たちで日本の題材を使って、コンテンツを制作することも視野に入れています。例えば歴史、文化、観光、エンタメ、漫画、アニメなどと連携していくことは、すごく可能性があるんじゃないかなと思っていて、それができれば今後日本の色々な拠点でも展開して、楽しんでいただくことが可能だと考えています。あとは、コンテンツそのものを海外展開していくことも十分できるんじゃないかなと思っています。そのあたりを目標にして行っていきたいと考えています。

以上、横浜駅直結の「アソビル」に開館した大型XR(クロスリアリティー)エンタテインメント施設「IMMERSIVE JOURNEY」についてご紹介しました。この冬休み、お子さんを連れてご家族で楽しむのもおすすめです。ぜひ、古代エジプトの世界を体感してみてください。

また、今後日本のコンテンツ展開が行われれば、日本人が今まで知らなかった日本の良さを再発見できる機会にも繋がります。世界一素晴らしい国民性を持つ日本人として生まれた誇りを持って、日本の魅力についてもっと知っていきたいものです。

■「IMMERSIVE JOURNEY(イマーシブジャーニー)」

営業時間:平日:11:00~21:00 土日祝:10:00~22:00

チケット料金:

【一般チケット(3名様まで/税込)】

平日:4,000円/1名

土日祝:5,000円/1名

【グループチケット(4名様以上/税込)】

平日:3,800円/1名

土日祝:4,500円/1名

※団体(50名様以上)の場合は、お問い合わせください。

<体験概要>

体験時間:約45分 (ヘッドマウントディスプレイの着脱や説明等に別途15分程度)

体験可能人数:1名~4名 (5名以上の場合は2つのグループに分かれて体験可能です)

チケット購入方法:Immersive Journey公式ホームページ

※公式ホームページ右上の「チケット購入」欄から、チケット販売ページに遷移します。

会場:神奈川県横浜市西区高島2-14-9 アソビル3F ※横浜駅直結

※対象年齢8歳以上です。その他、注意事項を公式サイトでご確認の上、チケットをご購入ください。

過去から未来へと物語を紡ぎ、美しい地球を守ることの大切さを静かに伝える。写真家 瀧本幹也が切り撮るモナコ写真展 「MONACO Azur」「MONACO Gracieux」が、東京・京都にて開催中

ライカギャラリー東京での「MONACO Azur」の様子

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

写真家 瀧本幹也氏によるモナコの写真展「MONACO Azur」がライカギャラリー東京で、「MONACO Gracieux」がライカギャラリー京都にて、2025年3月9日(日)まで同時開催中です。

ライカギャラリー東京での「MONACO Azur」の様子

ライカギャラリー東京での「MONACO Azur」の様子

この写真展は、CM映像や広告写真をはじめ、映画作品の撮影を手掛け、国内外で作品発表や出版など多彩な活動を続ける瀧本氏がモナコに渡り、これまでのモナコの写真とは全く異なる、独自の視点で撮り下ろした写真を展示。モナコ政府観光会議局がこの写真展開催を後援し、日本の皆さまがこの写真展を通し、地球環境と伝統を守りながら、革新性を追求するモナコの新たな面に触れていただくことを期待しているといいます。

ライカギャラリー京都での「MONACO Gracieux」の様子

ライカギャラリー京都での「MONACO Gracieux」の様子

モナコは小さな面積の国ながら、優雅さと美しさを放っています。瀧本氏の写真は、過去から未来へと物語を紡ぎ、この美しい地球を守ることの大切さを静かに伝えています。モナコでの写真撮影について、瀧本氏は以下のように述べています。

ライカギャラリー京都での「MONACO Gracieux」の様子

「モナコは、自然の美と歴史、革新的な都市デザインが見事に調和した類まれな国です。実際に街を歩くと、その多面的な魅力に気づきます。歴史的建造物や先進的なデザインの街並みはモノクロデジタルで撮影し、紺碧の海や自然の美しさはカラーのフィルムで捉えました。このコントラストが、モナコの魅力をより一層引き立てています」。

最後に、キュレーターの太田菜穂子氏のステートメントをご紹介します。

モナコ その優雅、紺碧

小さいが故に、輝きを放つものがある。密やかゆえに、その優雅な仕草に心が奪われることがある。

人類が長い時間をかけて築き上げてきた社会をより良い方向へと導いてきた高貴な精神は今、限界知らずの人間の欲望の前に、消え去ろうとしている。

人間の魂のありようを表現するアートでさえ、最新テクノロジーが可能にした節操のない選択肢を前に、培ってきた美学や自制心を手放そうとしている。

ただ、そのような価値観の転換期において、選び抜かれた32枚の写真で綴られた、一つの国を永遠に語り継ぐ物語がここに生まれた。掌に収まる小型カメラだけが可能にする控えめな振る舞いが捉えたその時空間。

ここには、過去、現在、そしてこれからも流れるだろう“この国に約束された未来の時間”が写っている。

コート・ダジュールに面した世界で2番目に小さな国、モナコ。

瀧本幹也は祈りを込めて静かにシャッターを切った。

彼が描き出したその風景の連なりには、観る者にどのように世界と向き合い、どのようにこの美しい惑星を守るのかを無言で諭しているかのように感じるのは私だけだろうか?

■写真展 概要

<東京>

タイトル: 「MONACO Azur アジュール」

会期:2024年12月6日(金)―2025年3月9日(日)

11:00~19:00 月曜定休

会場:ライカギャラリー東京 (ライカ銀座店 2F)

ライカギャラリー東京 | ライカカメラジャパン - Leica Camera JP

東京都中央区銀座 6-4-1 2F

Tel. 03-6215-7070

展示作品数:17点

<京都>

タイトル:「MONACO Gracieux グラシュー」

会期:2024年12月7日(土) -2025年3月9日(日)

11:00~19:00 月曜定休

会場: ライカギャラリー京都 (ライカ京都店 2F)

ライカギャラリー京都 | ライカカメラジャパン - Leica Camera JP

京都府京都市東山区祇園町南側 570-120 2F

Tel. 075-532-0320

展示作品数:15点

「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」のテーマは「HUMANITY」。愛、共感、危機を乗り越える力を信じて

©︎Tamaki Yoshida

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

世界屈指の文化都市・京都を舞台に開催される、日本でも数少ない国際的な写真祭である「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」。一千年の長きにわたって伝統を守りながら、その一方で先端文化の発信地でもあり続けてきた京都。その京都が最も美しいといわれる春に開催されます。

2024年は270,718人が来場され、これまでに約186万人の方に来場いただきました。「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」は、2025年4月12日(土)から5月11日(日)まで開催予定です。メインプログラムには、世界10カ国から13組のアーティストが参加します。今年のテーマは「HUMANITY」。世界各地で社会課題が幾重にも山積みにされている現代において、いま私たちが対峙すべき命題です。

「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」は、本写真展について以下のように述べています。

「日本および海外の重要作品や貴重な写真コレクションを、趣のある歴史的建造物やモダンな近現代建築の空間に展開し、ときに伝統工芸職人や最先端テクノロジーとのコラボレーションも実現するなど、京都ならではの特徴のある写真祭を目指します。

2011年の東日本大震災を受け、日本と海外の情報交換の稀薄さを私たちは目の当たりにしました。それはおのずと双方の情報を対等に受信発信する、文化的プラットフォームの必要性への確信となりました。日本はカメラやプリントの技術において世界を先導しているにもかかわらず、表現媒体としての「写真」はまだまだ評価されていません。私たちはここに着目し、「写真」の可能性を見据えるべく国際的フェスティバルを立ち上げ、この世界が注目する伝統と革新の街「京都」で実現することを誓いました。

これまで多くの企業や団体、個人の皆様のみならず、市、府、国のご協力もいただきました。このフェスティバルの発展は皆様のご支援なくしてはありえません。国際的とはまだまだ言い難い日本と海外を対等に繋げるべく私たちは日々試行錯誤を重ねておりますが、同時に様々な出会いも生み出されています。私たちはそこから新しい価値が生まれてくることを信じ、このフェスティバルをさらに発展させるべく邁進します」。

(左より)KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭の共同創設者/共同ディレクター ルシール・レイボーズ氏、仲西祐介氏

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭の共同創設者/共同ディレクターであるルシール・レイボーズ氏と仲西祐介氏は、今回のテーマ「HUMANITY」について、次のようにステートメントを発表しています。

「私たちは個人として、世界の一員として、どう生きるのか。

人間性には、素質や経験などそのすべてがあらわれる。

変化し発展し続ける現代社会において、私たち人間はどう在るべきだろうか。

KYOTOGRAPHIE 2025のテーマ「HUMANITY」は、私たちの愛の力や共感力、危機を乗り越える力にまなざしを向けながら、日本と西洋という2つの異なる文化的視点を通じて人間の営みの複雑さを浮かび上がらせる。

関係性を大事にし、調和と相互依存を重んじる日本において、人間性とは、他者との関係性によって成り立ち、人間を自然界から切り離せないものとして捉えられる。一方、西洋では伝統的に個性や自由を尊重し、世界における人間の中心性を強調し、共通の善と普遍的な道徳原理を讃えている。

2025年のプログラムで展示する作品は、自らの経験が作品の中心になっていて、私たちの周囲を照らし出し感情を深く揺さぶる。それは一人ひとりの在り方をあらわにし、私たちが他者と出会い、思いやり、調和することができることを語っている。

写真の力を通じ、人間性とは何かをともに探し求めることが、他者への理解の一助となり、この混沌とした世界において自らがすべきことを共有するきっかけとなることを願う」。

また、2024年12月18日に行われたプレスカンファレンスの場でも、レイボーズ氏と仲西氏から、前述のステートメントと重複する部分はありますが、本写真展で展示する作品を選んだ意図が語られたので、以下ご紹介します。

「現在世界中で、2025年になろうとするのに未だ戦争が起きていたり、ロボットやAIに私達の生活が変えられていく中で、もう一度人間というのはどういったものかというのを考えるような年にしたいと思っています。

KYOTOGRAPHIEは、フランス人のルシール・レイボーズと日本人の仲西祐介で立ち上げ、スタッフも大変多国籍です。日本的な見方、それから西洋的な見方は違うと思うのですが、日本的な見方で人間性をみると、協調性だとか、人と人との繋がりを大切にしたりだとか、自然と人間を分けないで共存していく、そういった考え方の中で私達は生きています。一方、西洋的な考え方でみていくと、個人の自由や権利を主張しながら、人間中心的な世界を作っていくという考え方があると思うのですが、これら両方の視点で今回作品を選んでいます」。

次に、本写真祭に参加するアーティストを、厳選して6名ご紹介します。

1.プシュパマラ・N/京都文化博物館 別館

Bharat Bhiksha (after Calcutta Art Studio print circa 1878–80) , 2018 ©Pushpamala N

インドのバンガロールを拠点に、様々な分野で活動するアーティスト、プシュパマラ・N。彫刻家として活動を開始し、1990年代半ばから、様々な役柄に扮して示唆に富んだ物語を作り上げるフォト・パフォーマンスやステージド・フォトの創作を始めます。その作品は、女性像の構築や国民国家の枠組みといったテーマを主としています。

Motherland: The Festive Tableau, 2009 ©Pushpamala N

本写真祭では、近年テート・モダンに展示された《The Arrival of Vasco da Gama》を含む、3つの主要な作品シリーズを展示。この作品は、ヴェローゾ・サルガドによる1898年の絵画に基づいており、プシュパマラはインドへの新航路を発見した最初のヨーロッパ人とされるポルトガルの探検家ヴァスコ・ダ・ガマに自ら扮しています。この発見で、ヨーロッパの植民地主義がアジア諸国へ広がっていくきっかけとなったとされています。また、母なるインドの歴史的表象について探求した継続的なプロジェクト《Mother India Project》も展示されます。これらの作品を通じて、プシュパマラの身体が政治的な意義を帯び、皮肉とユーモアを交えながら、記録資料、大衆文化、民俗学、考古学、碑文学、優生学の探求を通して、歴史上の様々なインドの人物像を再現します。

2.JR/京都駅ビル北側通路壁画・京都新聞ビル地下1階

The Chronicles of New York City, Domino Park, USA, 2020 ©JR

フランス出身のアーティスト、JR。道ゆく人に自分自身の認識と対峙するような問いを投げかける記念碑的なパブリック・アート・プロジェクトを発表しています。パリ郊外に住むステレオタイプの若者の在り方に異議を唱えた最初の大規模プロジェクト《時代の肖像》(2004-06年)を制作後、国際的に活動を開始しました。パレスチナとイスラエルの分離壁のそれぞれの側に暮らす人々のポートレート(2007年)、ケニアの巨大スラム街キベラの電車の車両に出現する女性の目(2009年)、アメリカとメキシコの国境のフェンスから覗く巨大な幼児(2017年)など、実物を超えるサイズのインスタレーションは、人々の日常の物語を拡張し、対話を促しています。

The Chronicles of San Francisco, Lightbox, USA, 2018 ©JR

2024年秋、JRと彼のチームは京都の様々な場所で移動式のスタジオを構え、道ゆく人に声をかけポートレートを撮影しました。ポートレートはコラージュされ、京都における人々の関係性や多様性を垣間見ることのできる、リアリティ溢れる写真壁画シリーズ《JR 京都 クロニクル 2024》に結実し、本写真祭にて発表されます。

3.マーティン・パー

Chichén Itzá, Mexico, 2002 ©Martin Parr/Magnum Photos

1952年、イギリスのサリー州エプソン生まれのマーティン・パー。1994年よりマグナム・フォトに所属しています。もっとも個性的といえる視覚芸術のアーティストのひとりであり、写真家、映像作家、コレクターとして一時代を築いています。ヴィヴィッドな色と難解な構図で知られるパーは、日本、アメリカ、ヨーロッパ、そして母国イギリスなど、世界各地の文化の特性を研究し、1985年以降は中国にも足繫く通っています。レジャー、消費、コミュニケーションといったテーマを辛辣な皮肉とともに長年探求しています。

The Matterhorn, Alps, 1990 ©Martin Parr/Magnum Photos

パーは2014年に財団を設立し、イギリスとアイルランドをテーマに作品を制作している新進気鋭の写真家や、これまで注目される機会がなかった写真家を支援しています。

KYOTOGRAPHIE 2025ではマスツーリズムをテーマに、長年世界中で撮影してきたユーモアたっぷりの作品に加え、開催直後に京都で撮影される新作を同時に発表します。

4.石川真生/誉田屋源兵衛 竹院の間

©Mao Ishikawa

1953年、沖縄県大宜味村生まれの石川真生。沖縄を拠点に制作活動を続け、沖縄をめぐる人物を中心に、人々に密着した作品を制作しています。2011年、『FENCES, OKINAWA』でさがみはら写真賞を、2019年には日本写真協会賞作家賞を受賞。国内外で広く写真を発表し、沖縄県立博物館・美術館のほか、東京都写真美術館、福岡アジア美術館、横浜美術館、ヒューストン美術館(アメリカ)、メトロポリタン美術館(アメリカ)などパブリックコレクションも多数。2024年に令和5年度芸術選奨文部科学大臣賞(2024)、第43回土門拳賞を受賞しました。

©Mao Ishikawa

本写真祭では、1970年代後半に当時米軍兵の中でも差別されてきた黒人兵だけが集まるバーで働きながら、男女の恋愛模様や当時の沖縄をシャッターに収めた最初期の作品《赤花》と、自身が愛してやまない人々を沖縄の離島で撮影している現在進行中の最新作をあわせて発表します。

5.アダム・ルハナ/八竹庵(旧川崎家住宅)

©Adam Rouhana

1991年アメリカ・マサチューセッツ州ボストン生まれで、エルサレムとロンドンを拠点に活動するパレスチナ系アメリカ人のアーティスト兼写真家であるアダム・ルハナ。オックスフォード大学で修士号を取得。彼の作品は『ニューヨーク・タイムズ』『Aperture』『Dazed』などに掲載されています。

ルハナの作品は、彼の主観的なレンズを通して、パレスチナが持つあらゆるコンテクストの中にあるオリエンタリズムを脱構築しています。アメリカで育った西洋人として、アラブ人として、そしてカメラを構えるパレスチナ人としての自分の立場を問うています。

©Adam Rouhana

ルハナの作品は、過去のテーマを内包しながら新たな物語を語ることで、パレスチナの同時代的な立ち位置を創出し、能動的な自己決定の倫理を体現するパレスチナの人々の生活を表現として昇華しています。ルハナは多くの場合、祖母が営む果樹園の風景や、パレスチナで過ごした幼少時の記憶にある家庭の暮らしからインスピレーションを受け、作品を制作しています。

6.吉田多麻希

©︎Tamaki Yoshida

コマーシャルフォトグラファーとして多くの企業で活動する傍ら、常々感じていた自然と人との関係の不平等さを見つめ直すべく、2018年よりプロジェクトをスタートした吉田多麻希。どこか他人事になりがちな大きな問題からではなく、より身近な視点から人と自然や生き物の関係を問いかけるのが吉田のスタイル。

現在は、生活排水による環境問題や、近年頻発している人と野生動物の事故などをテーマにしたプロジェクトに取り組んでいます。これらのプロジェクトにおいて吉田は、生き物の悲劇的な側面に焦点を当てるのではなく、人間の思考方法や無意識の行動に固執することに疑問を投げかけ、人と生き物の新たなバランスを模索することを目指しています。

©︎Tamaki Yoshida

2024年、KYOTOGRAPHIEインターナショナルポートフォリオレビューの参加者より受賞者が選ばれる「Ruinart Japan Awarad 2024」を受賞。本写真祭では、同年の秋にフランスを訪れ、ルイナールのアーティスト・レジデンシー・プログラムに参加して制作した作品を発表します。

以上、2025年4月12日に開幕する「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」についてご紹介しました。「HUMANITY」をテーマに掲げる本写真祭を訪れ、世界各地で社会課題が幾重にも山積みにされている現代において必要とされる、愛、共感、危機を乗り越える力について熟考してみてください。

■KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025

会期 : 2025年4月12日(土)〜5月11日(日)

主催 :一般社団法人KYOTOGRAPHIE

チケット:一般パスポート 6000円(前売り5500円)、学生パスポート 3000円(前売りも同額)

入場無料会場もあり

■参加アーティスト Artists

プシュパマラ・N Pushpamala N.

JR

マーティン・パー Martin Parr

グラシエラ・イトゥルビデ Graciela Iturbide

石川真生 Mao Ishikawa

甲斐啓二郎 Keijiro Kai

■予定会場 Venues

京都文化博物館 別館

京都新聞ビル地下1階(印刷工場跡)

京都駅ビル北側通路壁面

京都市美術館 別館

両足院

誉田屋源兵衛 竹院の間

くろちく万歳ビル

ASPHODEL

八竹庵(旧川崎家住宅)

ギャラリー素形

DELTA/ KYOTOGRAPHIE Permanent Space 出町桝形商店街

嶋臺(しまだい)ギャラリー

※出展作家、会場名など全てのプログラム内容は、2024年12月12日現在のもので、予告なく変更になる可能性があります。

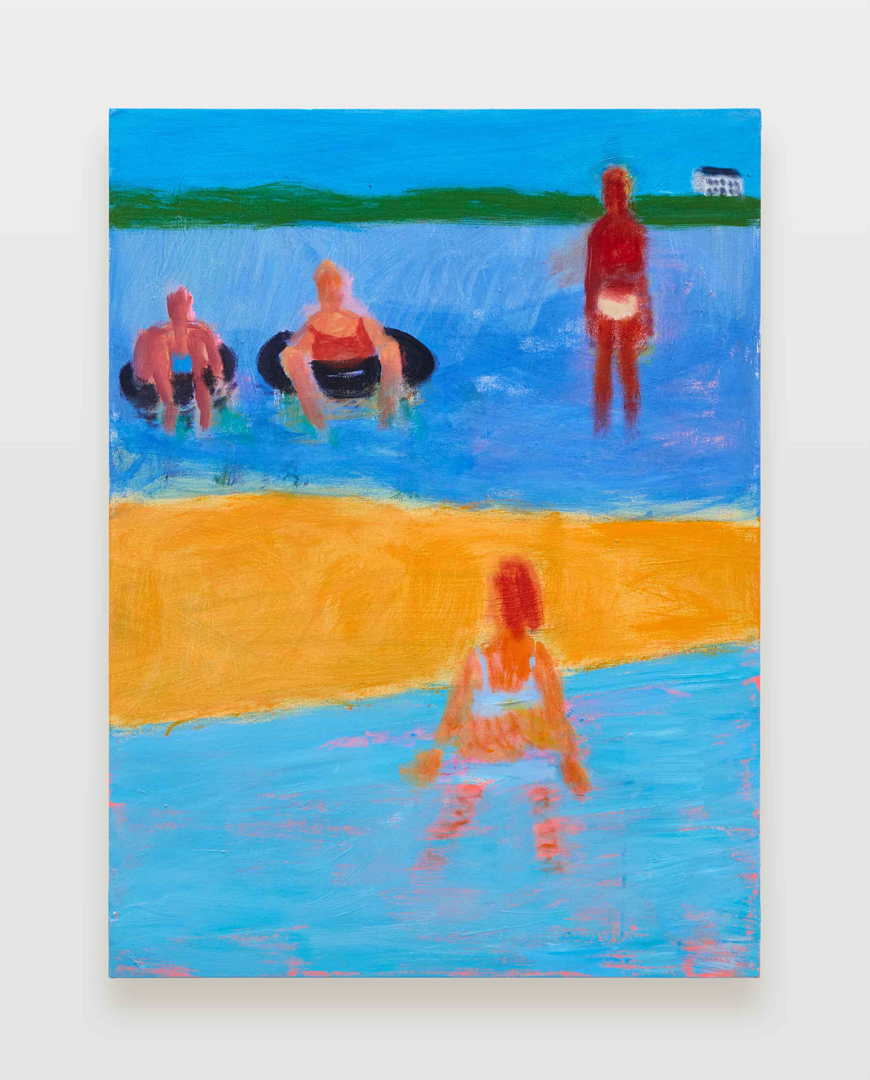

「命は美しい」。公害の原点「水俣病」という事件を二度と繰り返さないために、今一度考えたいこと

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

今や世界中で「公害の原点」「環境汚染の象徴」と考えられている「水俣病」。水俣病とは、1956年5月に公式に発見された、熊本県八代海沿岸及び新潟県阿賀野川流域において発生した公害病のひとつです。高度経済成長にあった日本において発生し、第二水俣病、四日市喘息、イタイイタイ病と並んで、日本における4大公害病のひとつに数えられています。

水俣病は、メチル水銀が工場排水に混じることで環境中に排泄され、これらを多く取り込んだ魚や貝を人間が摂取したことで起こりました。しかし、水俣病の原因がメチル水銀だとわかり、環境に配慮した対策が講じられたのは1968年になってからのこと。長年放置された結果、数多くの方々が水俣病に罹患する事態となりました。

水俣病の症状として、手足がジンジンしびれたり、痛みや熱などを感じにくくなることが挙げられます。運動障害としては、真っすぐに歩けない、日常動作がぎこちなくなるなどがあります。また、言葉が不明瞭になったり、相手の言葉が聞こえにくくなったりします。視野が狭くなることも特徴的な症状のひとつです。重篤な場合には、亡くなる方も出る極めて重い病気です。

この度、この水俣病事件についての展覧会「水俣・京都展」が、2024年12月22日(日)まで、京都の東山・岡崎エリアにある京都市勧業館「みやこめっせ」にて開催中です。1996年の東京開催以来、26都市で16万人の入場者を集めてきた本展は、近畿地方では18年ぶり、京都では初開催となります。

認定NPO法人「水俣フォーラム」は、本展に際し、以下の言葉を寄せています。

「加害企業のチッソの技術力は、世界の化学工場界の中でもトップクラスにありました。その生産過程で副生された原因物質のメチル水銀は、自然界にはまず存在しないものであり、わずか耳かき半分ほどで人を死に至らしめる猛毒でした。水俣湾をつつむ不知火海は、沿岸漁民の主食ともいうべき魚介類の宝庫でしたが、ここに注ぎ込まれたその総量が一億国民を二回殺してもなお余りあるほどに至るまで、チッソの生産活動は続けられました。

原因をそれと知りながら隠蔽を続けたのはひとりチッソに限りません。近代民主国家を標榜するわが国行政は、同じ工程をもつ他企業への問題の波及、化学工業界への打撃、ひいては工業化政策全体への遅延を恐れて加害企業を庇護しました。新潟水俣病の発生は、いわば必然だったのです。

その後も行政は、患者補償金支払いの継続確保という名目で、チッソへの格別の融資を続行する一方、医学界の権威を動員して病像を狭く限定することによって、万を数える被害民の苦痛を否定し続けてきました。

地球環境保全が声高に叫ばれる現在に至ってようやく成立した未認定患者の救済策をみても、この構造に本質的な変化があったとはいえません。これらの事実から、企業、国家、科学、ひいては現代社会全般のありようを再検討しなければならないことに気付きます。

しかし、水俣病の発生原因それ自体であるチッソの生産活動およびこれに類する経済活動・技術開発によって、現在の化学工業の成長と日本の経済的発展、「便利で豊かな生活」がもたらされたのは否定しようもない事実です。そしてそれはこの国だけのことではありません。世界中が、数えきれないほどの「水俣病」を生み出しながら近代工業化、産業の高度化を競っています。こと水俣病から目を転じても、この「近代科学技術による工業生産を基盤とした民主主義国家システム」がもたらす多くの矛盾や危機の具体例は、枚挙にいとまがありません。しかし、それを乗り越えるための具体的な方法については、誰ひとり解答をもっていないという状況の下、社会の病状は静かに悪化しています。最大多数の最大幸福の追求が、少数派への苛烈な抑圧を生み出すのみならず、結果として多くの現代人の内に、人としての存在の希薄化と関係性の腐蝕をもたらし始めています。

二十一世紀、日本。いま私たちは、このような時代の中で生きているのです。思い起こせば、壮絶な病苦と疎外、それゆえの貧困の極みにありながら、果敢に声を上げていった方々の優しさと巨きさ(おおきさ)によって、私たちは支えられ援けられて(たすけられて)きたのではなかったでしょうか。そうした方々の言葉にあらためて耳を傾け水俣病を問い直すことは、私たちがこれから先、どのように生きていくかを考える上で少なからぬ果実をもたらすことでしょう」。

次に、本展をみていきましょう。

1.幼い少女を「奇病」が襲った

潮が軒下にヒタヒタと寄せてくる水俣の海辺に、舟大工の田中さん一家は住んでいました。6人の子どもに恵まれ、ことに5番目で5歳の静子、末っ子の3歳になる実子が可愛いさかりでした。ふたり仲良く貝をとったり、浜で遊ぶ毎日でした。

1956年4月12日、前日まで元気だった静子の様子が急変、目がトロンとして口も聞けなくなってしまいました。驚いた両親が医者に連れて行きましたが、病名もわからず、静子は泣くばかり。この町一番のチッソ付属病院に入院しました。

4月29日、今度は実子が姉におんぶされて入院してきました。あんなにおしゃまだった実子が、座ることも食べることもしゃべることもできなくなってしまいました。母親と姉は途方に暮れて、病室で泣きました。父親は医者代の工面に走りまわりました。家財道具が減り、借金がかさんでいきました。

こうして田中さん一家は、伝染病を疑う周囲の偏見や差別の中、看病に明け暮れる辛い毎日を過ごすように。やがて静子と実子は、近づく人もいない白浜の避難院に移され、さらに8月の終わりには熊本大学付属病院に学用患者として転院。そして静子は夜中も泣き止まぬまま、次第に衰え、ついに1959年1月2日、急性肺炎で息を引き取りました。8歳と1カ月でした。

実子の命は取り留めましたが、一人では食べることもできず口も聞けず、おそらく両親の死もわからないまま、今も姉のもとで暮らしています。

2.水俣病・原点から|桑原史成

報道写真家・桑原史成氏は、水俣病に関して、以下のコメントを述べています。

「1960年の夏、撮影のために初めて水俣の地を訪れた。水俣病の原因が、チッソ水俣工場の廃液であることはいうまでもないが、不運は漁民の側にもあったように思えてならない。朝に魚、昼に魚、晩に魚。水俣湾内の魚介類は、いわば漁民の主食であった。貧しいゆえに魚を獲り、貧しいゆえに魚を食べる。この生活の構造と企業の犯罪行為が複合して水俣病が発生した。そして弱者のみが業病に苦しまなければならなかった。毒魚を食べずして患者にさせられた胎児も四十路を迎えた。すでに金銭的な補償は軽症患者まで含めてひとまずの決着を見たと言えるかもしれない。だが患者と家族にとっては終生許せることなどできない、あまりに苛酷な事件なのである。

3.智子は胎内で水銀に侵された<胎児性水俣病>

「智子は“宝子”です。この子が私の胎内で水銀を全部すいとってくれたから、残りの6人の子どもがみんな元気にスクスク育っているのです。ただこの子ばかりにかかりきりになって、他の6人の子にかまってやれないのが辛いです。他の子どもが病気になっても、つい智子に比べればハシカやカゼぐらいだと思ってしまうんです」と母親の上村良子さんは語りました。

当時の医学の常識では、毒物は胎盤から胎児へ侵入しないと考えられていました。しかし智子は生後3日目、手足が小刻みに震え、その後全身がけいれんするように。以来21年間、歩くこともしゃべることもできませんでした。智子から生涯自由を奪ったのは、メチル水銀でした。

4.いつかは治ると信じていたが<慢性水俣病>

岩本広喜さんが暮らす女島は、水俣から10km程離れた風光明媚な漁村です。水俣病は縁のないことと思ってきた彼らにも、水銀は忍び寄っていました。じわじわと現れる多様な症状に苦しみながらも、いつかは治ると信じて誇りを持って生きてきました。

「水俣病ということを口にすればするほど、魚が安くなって生活ができないという漁協幹部の立場もあるし、補償金欲しさと見られるのも我慢できなかった」と語る岩本さんは、やがて組合員の水俣病認定申請を促進する決議を行い、患者運動に身を投じました。両親も妻も認定患者。岩本さんの症状は、脱力、指の感覚麻痺、足のけいれん、言語障害、腰痛、目が見えにくいなどがあります。

5.原因は分かっていた

水俣病発生報告の1年後には、魚が原因であると証明されました。しかし、販売禁止にはなりませんでした。さらにその2年後には、チッソのアセトアルデヒド排水に含まれる水銀が魚を汚染していることが、妨害を乗り越えて突き止められました。しかし、操業中止にはなりませんでした。その2年後、アセトアルデヒド製造設備からの有機水銀排出が証明され、原因は明確に。しかし世間は見向きもしませんでした。一方で患者の発生は続いていましたが、名乗り出る者はいません。なぜなのでしょうか。誰がそうさせたのでしょうか。

「奇病よりも経営が大事」 吉岡喜一社長

吉岡氏が社長に就任した1958年は、チッソの業績が悪化し、経営再建に力を注いだ年でもありました。チッソは、稼ぎ頭であったオクタノールの増産によって、この危機を乗り切ろうとし、アセトアルデヒドの急激な増産を行いました。のちに業務上過失傷害致死罪で起訴された吉岡氏は、「私は当時、水俣奇病の問題よりも経営の建て直しに邁進しておりました」と答えています。

6.科学者たちは原因をあいまいにした

熊本大学の有機水銀説は、原因究明の地道な努力の末に辿り着いた正しい結論でした。しかし、中央の学者から多くの反論が出されました。その多くは真実を隠し、原因の確定を引き延ばすための工作でした。企業の犯罪に加担した科学者たちは裁かれることもなく、今日でもこの国では同じことが繰り返されています。

7.国はチッソを守った

1955年以降の日本経済は世界的な好況にも恵まれ、1955年から1961年までの工業生産は年平均22%、輸出は年平均46%の伸びを示しました。1960年「10年間で農民の6割を減らし、所得を倍増する」という言葉を掲げて池田勇人首相が登場しました。政府は重化学工業を中心とする大企業を援助し、沿岸漁業などの第一次産業は顧みられませんでした。日本の経済成長を支えるためチッソは、オクタノールの増産に邁進していきました。この時代、便利で豊かな生活を生み出すために工場の排水が止められることはありませんでした。

8.排水を止める法律は存在した

水質保全法 1959年3月1日施行

第5条 経済企画庁長官は、公共用水域のうち、当該水域の水質の汚濁が原因となって関係産業に相当の損害が生じ、若しくは公衆衛生上看過し難い影響が生じているもの又はそれらのおそれがあるものを、水域を限って、指定水域として指定する。

工業排水規制法 1959年3月1日施行

第12条 主務大臣は、工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないと認めるときは、その工場排水等を指定水域に排出する者に対し、期限を定めて、汚水等の処理の方法の改善、特例施設の使用の一時停止その他必要な措置をとることを命ずることができる。

食品衛生法も熊本県漁業調整規則もあった

1957年、熊本県は食品衛生法に基づいて水俣湾の漁獲禁止をしようとしたものの、厚生省から「水俣湾産の魚介類すべてが有毒化しているとは言えない」と回答され、その適用を見送りました。また、熊本県漁業調整規則は「何人も水産動植物の繁殖保護に有害なものを遺棄し、又は漏洩するおそれのあるものを放置してはならず」「これに違反する者があるときは、知事はその除害に必要な設備の設置を命じることができる」と定めていましたが、熊本県はこれも適用しませんでした。

9.新潟水俣病

阿賀野川は、猪苗代湖や尾瀬を水源とし新潟平野で日本海に注ぐ国内第2位の水量を誇る大河です。流域の人々はこの水を田にひき、舟で行き来し、コイ、ウグイ、サケなど豊かなタンパク源を手にしてきました。そこには川とともにある暮らしがありました。この阿賀野川の上流、福島県との境も近い鹿瀬町にアセトアルデヒド工場ができたのは1936年のこと。以来1965年まで30年間、有機水銀が流され続けました。

10.政府はようやく水俣病を公害と認めた

新潟水俣病の発生とチッソのアセトアルデヒド工程停止により、ようやく1968年9月26日、園田厚生大臣は「水俣病はチッソの廃水が原因の公害病」と政府見解を発表しました。水俣病公式発見から12年後のことでした。政府の意図に反して、患者たちは償いを求める行動を始めました。

11.チッソの社長が詫びた

政府見解を受けて、1968年9月28日、29日、チッソの江頭豊社長は、幹部をひきつれて患者宅を詫びてまわりました。多くの患者家族は首をうなだれて深いおじぎを返しました。しかし、中には積年の恨み、つらみの一端を涙ながらに口にし始めた者も。「待っとりましたばい、15年間! 仏様が。そもそも、あんた供は……」。全国を揺るがした激しい闘いの始まりでした。

12.1969年6月14日、提訴

「今日ただいまより、私たちは国家権力に立ち向かうことになったのでございます」。

見舞金契約によって沈黙を強いられてきた患者家族は、政府見解発表を機に新たな補償をチッソに要求しました。低額補償をもくろむチッソと国による、第三者機関への白紙委任要求に従うかどうかで患者互助会は分裂し、29世帯がチッソを相手に裁判を起こしました。

13.「おるが心、わかるか!」

ー1970年11月28日 チッソ株主総会

患者は白装束の巡礼姿に身を固め、大阪のチッソ株主総会に乗り込みました。水俣病で亡くなった人々への黙祷がなされ、患者の歌う御詠歌が流れました。そして患者たちの長年の怨みが爆発しました。

「よう分かっとりますか! あんたも人の親でしょう。両親(オヤ)ですよ。両親(オヤ)! 金では命は買えない!」浜元フミヨさんは父と母の位牌(いはい)を江頭社長に突き付けて、むしゃぶりつくようにして叫びました。

14.「社長! 同じ苦しみを味わおう!」

ー自主交渉の闘い

「ご勘弁を」と繰り返す島田賢一社長に、川本輝夫さんはカミソリを手に血書を迫ります。「わしどま、伊達や酔狂で東京に来とっとじゃなか。水俣のテントにゃ年寄りたちが待っとっとですよ。老いの身をながらえてその苦しみがわかりますか!」

15.判決を手にチッソ本社へ

1973年3月20日、原告患者はチッソの過失責任を認め、見舞金契約を無効とする勝訴判決を手にしました。原告の訴訟派と自主交渉派の患者は合体して東京交渉団となり、チッソ本社での直接交渉に臨みました。交渉は難航を極めましたが、チッソ島田社長に、人間として向き合い、患者の苦しみを受け止めることを求める魂の表現の場でした。そしてまた、判決内容を大きく超える補償内容を勝ち取る場ともなりました。

坂本トキノさんは「私は3年間、手も当てられない、崩れて泣き病んだ娘を預かってきたんですよ、この手で。夜も夜中も、親娘二人が泣いて……。そんなことが分かりますか、あんた方には……。だからあの娘がもらったお金で、あんたの子どもを買いますから。ねえ、そんで水銀飲ましてグダグダになして、あんたに看病させますから。してみなさい、そうすっと私たちの気持ちが分かるから……。体全身膿が出てね、腐れて……」と、怒りを露わにしました。

16.「仕事ばよこせ!」

胎児性患者として、一括りにされてきた彼らも40代を迎え、様々な課題を抱えています。就職先がなく働けない。友達が欲しい。恋人が欲しい。健康や生命への危機感から逃れられない。障碍者や水俣病患者として、偏見に晒されている。経済的には生きていけるけれど、身体の衰えや両親の高齢化など悩みは続きます。

17.誰も海を守れなかった

水俣湾内で捕獲された汚染魚は、ミンチにされドラム缶に詰められ、浚渫(しゅんせつ)された水銀ヘドロとともに埋められました。ヘドロ処理工事の安全性への不安から、地域住民による「工事差止め訴訟」も起こされましたが結局敗訴し、485億円と10年の歳月をかけて、水銀ヘドロの海は58ヘクタールの平地となりました。生き物の宝庫と言われた水俣の海が甦る日は来るのでしょうか。

■「水俣・京都展」

会期:2024年12月7日(土)~12月22日(日)

時間:午前9時30分~午後5時

※火曜・木曜は6時、最終日は3時まで、初日は10時から

会場:京都市勧業館みやこめっせ

[展示] 地下1階 第1展示場

[ホールプログラム] 地下1階 大会議室

京都市左京区岡崎成勝寺町9番地-1

Tel.075-762-2630

チケット:一般=当日1,700円、10枚つづり券10,000円、フリーパス10,000円

30歳以下=当日1,000円、10枚つづり券5,000円、フリーパス5,000円

・入場は閉場の30分前までです。

・ホールプログラムは未使用の展示入場券プラス500円が必要です。

・入場券1枚で展示会場に1名1回入場できます。

・小学校4年生以下および障害者の介護者は無料です。

・乳幼児を伴う入場も可能ですが、他の方の鑑賞を妨げる場合はご退場いただきます。

・高校生・中学生・小学生の団体(20名以上または1クラス以上)は、事前申し込みに限り展示鑑賞は無料となります。

・20名以上の団体の展示会場入場料は前売料金となります。

・フリーパス(お名前、顔写真入り)をお持ちの方は、会期中、展示、ホールプログラムとも何度でもお入りいただけます。

12ヵ国30組が参加する国際現代美術展「岡山芸術交流2025」が、鑑賞料無料化を決定

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

岡山芸術交流実行委員会は、岡山市中心部の岡山城・岡山後楽園周辺エリアで開催する、街歩きしながら最先端の現代アートなどに出会える3年に1度の国際現代美術展「岡山芸術交流2025」(会期:2025年9月26日(金)~2025年11月24日(月)、計52日間)の鑑賞料を無料とすることを決定しました。

アーティスティック・ディレクター フィリップ・パレーノ氏 Photo ©Ola Rindal

これは、誰もが街歩きとともに楽しめる、より開かれた展覧会を目指していたところ、アーティスティック・ディレクターのフィリップ・パレーノ氏から「屋外の都市空間を多く活用し、岡山の街自体が作品になる」という構想(ステイトメント)が示されたことによるもの。第3回目までとは発想の転換を行い、今まで無料だった屋外展示に揃えて、原則有料だった屋内展示も含め、より多くの人が鑑賞・参加できるように、すべての会場で鑑賞料を無料とするとのことです。

なお、2016年から3年ごとに開催している岡山芸術交流において(過去3回開催)で鑑賞料を無料とするのは、今回「岡山芸術交流2025」が初めてとなります。

このような試みを通じ、「地域の人々を含む、より多く幅広い人々にこの地域に根付いた国際現代美術展に参加してもらうこと」「これからのAI共存時代を担う多くの子どもに、世界的な現代アート作品などを生で体験する貴重な機会を提供すること」といった、岡山芸術交流2025が重点的に取り組むビジョンを形にしていくそうです。

■「岡山芸術交流2025」

会期:2025年9月26日(金) ~11月24日(月)

アーティスティック・ディレクター:フィリップ・パレーノ氏

タイトル:The Parks of Aomame / 青豆の公園

「時代を映す、挑戦的でダイナミックな展示をつづけるために」。国立新美術館が、1,000万円を目標に初のクラウドファンディングを実施中

画像提供:国立新美術館

国立新美術館

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

芸術を介した相互理解と共生の視点に立った新しい文化の創造に寄与することを使命に、2007年に独立行政法人国立美術館に属する5番目の施設として開館した「国立新美術館」。以来、コレクションを持たない代わりに、人々がさまざまな芸術表現を体験し、学び、多様な価値観を認め合うことができるアートセンターとして活動しています。具体的には、国内最大級の展示スペース(14,000㎡)を生かした多彩な展覧会の開催や、美術に関する情報や資料の収集・公開・提供、さまざまな教育普及プログラムの実施に取り組んでいます。

「森の中の美術館」をコンセプトに、建築家・黒川紀章氏によって設計された国立新美術館。建物の南側は、波のようにうねるガラスカーテンウォールが美しい曲線を描き、円錐形の正面入口とともに個性的な外観を創り出しています。免震装置による地震・安全対策、雨水の再利用による省資源対策、床吹出し空調システム等の省エネ対策、ユニバーサルデザインへの対応、地下鉄乃木坂駅直結の連絡通路など、さまざまな機能性を追求した設計となっています。

この度、国立新美術館は、2025年3月19日に開幕となる展覧会「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s–1970s」の開催費用の一部を募ることを目的に、クラウドファンディングサービス「READYFOR」にて、2024年11月18日(月)から2025年1月31日(金)まで1,000万円を目標に支援を募っています。

国立新美術館は、まもなく開館から18年となり、年間200万人を超える来館者が美術に触れる機会を提供しています。特に、最大8mの天井高と約2,000㎡の広さをもつ企画展示室、その中を自在に仕切ることのできる可動式の壁が本美術館の大きな特徴で、この空間を活かし、ジャンルにとらわれず、その時代の視点を反映させた「国立新美術館ならでは」の展覧会を開催しています。 新しい表現を試みた作品や若手のアーティストを紹介する企画、テーマ性をもって多彩な作品で構成する総覧的な企画など、収益性だけにとらわれず、「本当に届ける意義がある展覧会」を信念をもって企画しています。

このような企画展の多くは、基本の予算に加え展覧会ごとに資金を獲得して実現しています。美術との出会いや新しい体験を楽しんでいただける展示を実現するために、予算確保に加え、コストを抑えながらも妥協することなく関係者一丸となって取り組んでいるとのこと。しかし、それでも資金の調達が難航する展覧会があり、 さらに、昨今の海外輸送費や資材・物価の高騰なども追い打ちとなり、国立新美術館として届けたい展示を形にするためには絶対的に資金が足りないケースも増えているといいます。

そこで今回、2025年3月19日(水)より開催する展覧会「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s–1970s」の開催費用の一部を集めるため、新たな資金調達手段としてクラウドファンディングを実施することを決めました。本展は本美術館としても非常に大規模な展覧会です。特にルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ(1886-1969年)の未完のプロジェクト「ロー・ハウス」を原寸大で実現する展示は国立新美術館だからこそ企画できる大きな見どころのひとつであり、多くの方に楽しんでもらえるよう、無料で観覧可能なエリアに設置することにしたそうです。本プロジェクトでご支援いただいた資金は、こちらの展示制作の費用に充てる予定となっています。

今回クラウドファンディングを実施する展覧会「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s–1970s」は、20世紀にはじまった住宅をめぐる革新的な試みを、衛生、素材、窓、キッチン、調度、メディア、ランドスケープという、モダン・ハウスを特徴づける7つの観点から再考するもの。特に力を入れて紹介する傑作14邸を中心に、20世紀の住まいの実験を、写真や図面、スケッチ、模型、家具、テキスタイル、食器、雑誌やグラフィックなどを通じて多角的に検証します。

1920年代以降、ル・コルビュジエ(1887–1965年)やルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ(1886–1969年)といった多くの建築家が、時代とともに普及した新たな技術を用いて、機能的で快適な住まいを探求しました。その実験的なヴィジョンと革新的なアイデアは、やがて日常へと波及し、人々の暮らしを大きく変えていきました。

今から100年ほど前、実験的な試みとして始まった住まいのモダニティは、人々の日常へと浸透し、今なお、かたちを変えて息づいています。本展覧会は、今日の私たちの暮らしそのものを見つめ直す機会にもなるでしょう。

国立新美術館は、個人向けのメンバーシップ制度を持たず、来館者とのつながりを持つ機会も限られていました。今回のクラウドファンディングプロジェクトは、資金面だけでなく、本美術館の活動を応援してくださるさまざまな方と繋がり、ファンを増やしていくことも大きな目的のひとつです。

コロナ禍以降、さらに展覧会や作品の鑑賞環境改善について考えることや、多種多様な表現とその発表の場が求められる昨今において、入場者数を増やすこと、また観覧料のみに収入を頼ることが難しいのは、日本中の博物館、美術館が直面する課題です。「これからの美術館経営のあり方を考えていく中で、ひとつの収入の柱として国立新美術館を応援してくださる皆さまからのご寄付の可能性を模索したい、そのために今回のプロジェクトは大きな契機になる、という思いを持っています」と国立新美術館は考えています。

国立新美術館 総務課長 河北百合氏

この度、国立新美術館初の試みであるクラウドファンディングに関して、国立新美術館 総務課長 河北百合氏にお話を伺いました。

「国立新美術館が今回クラウドファンディングに挑戦をするきっかけとして、実は展覧会にかかる経費がコロナ禍を経て、ウクライナ情勢やパレスチナ問題、その他光熱費の高騰など、美術館だけの問題ではない社会的な情勢の関係でコストが著しく上がってきていることがあります。

コロナ後の展覧会ですと、大体コストが1.5倍から2倍くらい跳ね上がってきているのが現状です。国立新美術館は、幅広い表現を取り扱う展覧会を国民の皆様にお届けすることを使命にしており、国内のみならず海外のものもご覧いただきたいと思うと、どうしても海外輸送の問題が生じてきます。

コストダウンをしながらでも、クオリティを変えずにお届けできる方法が何かないかということを、今非常に頑張っているところです。小さくまとめることも一つあるのかなとは思うのですが、やはり国立新美術館の展示室が非常に大きな空間で、そこでしかできない、あの空間展示の内容や表現ならではのお届けがありますので、そこの良さを活かして小さくまとまらないことも、私達が頑張らないといけないところなのではないかと。

今回、ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエの未完のプロジェクト「ロー・ハウス」を、16.4メートル四方の大きな建物なのですが、展示室の中で構築できるというのは、多分国立新美術館ならではだと思いますので、こちらは無料で鑑賞していただきたいと思っています。2階の関連展示の施工費関係など、大部分は美術館の予算だったり、外部資金を調達しながら何とか用意ができたのですが、あともう少し足りないというところもありまして、そこをクラウドファンディングでお願いしたいと考えた次第です。

実は、もっと先に私達の想いがありまして、国立新美術館は通常の美術館と違ってコレクションを持たないという性質を持った美術館です。通常であれば、例えばここの美術館の所有しているこの作品が好きだからとか、この美術館がコレクションしている時代だとか、収集に至る背景、ストーリーが好きだからということでファンになっていただくことが多いと思うのですが、私たちはそういった魅せ方ができないことがあり、国立新美術館を好きになっていただける方とどう結びついていくのがいいのか、長年課題にしていたのです。

普通の美術館であれば、友の会や個人会員制度のようなものがあって、美術館の運営趣旨や方針に共感していただいた個人会員の皆様に運営を支えていただくということがあると思うのですが、国立新美術館はコレクションがないので、そういったファンの方たちとどう繋がっていくのか、そもそも国立新美術館は魅力があるのかといったことも館内で色々議論してきました。その中で、他の美術館とは違った国立新美術館ならではの魅力があるのではないかとも考えました。

美術館というと敷居が高いイメージがあると思いますが、国立新美術館はエントランスから自由に入っていただき、カフェやレストラン、ショップを自由にお使いいただけます。雨の日は濡れないように通り抜けて使っていただくこともあるんですね。よく館内を見てみると、近くのオフィスワーカーの方たちがちょっと息抜きにカフェでくつろいでいらっしゃったりとか、打ち合わせにお見えになったりとか、美術館の展覧会のために来るというよりは、何かこの空間が好きで、ちょっとした気分転換だったり、日常からの延長も含めて美術館に来るというような方も一定数いらっしゃって、コレクションや展覧会観覧に限らず、そういった国立新美術館で過ごす時間や空間そのものを楽しんでくださる方々とも繋がることができるのではないかと考えるようになりました。

今回、国立新美術館らしい展覧会を続けていくためにクラウドファンディングを実施しているのですが、建築が好きな方が応援していただくということもあるとは思うのですが、国立新美術館の展示が好き、国立新美術館そのものが好きといった方と繋がるとためにもクラウドファンディングがいいのではないかと考え、今回挑戦してみようと考えた次第です」と述べました。

以上、時代を映す、挑戦的でダイナミックな展示をつづけるため、国立新美術館初のチャレンジとなるクラウドファンディングについてご紹介しました。ぜひ、国立新美術館のファンの皆様からの温かい支援をお待ちしております。

■クラウドファンディングプロジェクト「国立新美術館|時代を映す、挑戦的でダイナミックな展示をこれからも」

国立新美術館|時代を映す、挑戦的でダイナミックな展示をこれからも(国立新美術館 2024/11/18 公開) - クラウドファンディング READYFOR

・目標金額:1,000万円

・募集期間:2024年11月18日(月)~2025年1月31日(金)23時(全75日間)

・資金使途:2025 年春開催の展覧会「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s–1970s」の開催費用の一部(ミース・ファン・デル・ローエの未完のプロジェクト「ロー・ハウス」を原寸大で実現するための展示制作費〈観覧無料エリアに設置予定〉)

・形式:寄付金控除型 / All in形式

※All-in形式は目標金額の達成の有無に関わらず、集まった支援金を受け取ることができる形式です。

・返礼品:5,000円〜1,000,000円まで計22コース

5,000円〜1,000,000円まで、計22コースをご用意。クラウドファンディングでしか手に入らない、大判トートバッグ、リユースタンブラー、ロゴ入り筆記セット、オリジナルグッズや、【特別体験プログラム】国立新美術館学芸課長が語る「展覧会ができるまで」、【特別体験プログラム】休館日の国立新美術館で建築探検など、充実のラインナップとなっています。

国立新美術館|時代を映す、挑戦的でダイナミックな展示をこれからも(国立新美術館 2024/11/18 公開) - クラウドファンディング READYFOR

■「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s‒1970s」

開催期間:2025年3月19日(水)~6月30日(月)

会場:国立新美術館 企画展示室1E、2E

東京都港区六本木7-22-2

主催:国立新美術館、東京新聞、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁