「COACH(コーチ)」が、大阪・心斎橋に、体験型コンセプトストア「COACH PLAY OSAKA(コーチ プレイ 大阪)」をオープン!

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

1941年にアメリカ・ニューヨークで創立したグローバルファッションブランド「COACH(コーチ)」。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、ホームタウンであるニューヨークが実現している、誰をも受け入れる姿勢(インクルーシブ)、そして勇気ある精神にインスパイアされた誰もが自分らしくいられるブランドコンセプト、また永く愛される美しいものづくりから定評を博しています。

コーチは、タペストリー・インクが所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。

この度、コーチは大阪・心斎橋に、体験型コンセプトストア「COACH PLAY OSAKA(コーチ プレイ 大阪)」 を2025年11月14日(金)にオープンしました。コーチ プレイは、2023年に誕生したストアコンセプトであり、ブランドのクラフトマンシップと遊び心を融合させ、地域の個性や文化を取り入れた空間を実現しています。

コーチのホームタウンであるニューヨークのスピリットと、ローカルカルチャーや価値観が交差し、訪れる人々が自分自身とつながり、リアルな自分を発見するきっかけを提供しています。各国で、その土地ならではの魅力やエネルギーを感じられるストア体験が楽しめます。

今回オープンした「コーチ プレイ 大阪」は、竹や木などの自然素材を用いたミニマルな和の要素と、大阪の街を象徴する鮮やかなネオンやアートの賑やかさが融合した、唯一無二の空間です。ポップな感性と日本の建築美が融合した家具が温もりと奥行きを添えて、伝統とモダンが響き合う店内は、まるでプレイグラウンドのように五感を刺激してくれます。ぜひ、「コーチ プレイ 大阪」を訪れてみてはいかがでしょうか。

■COACH PLAY OSAKA(コーチ プレイ 大阪)

大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目6番3号 コーチプレイ大阪

営業時間:11:00~20:00

Tel. 06-6125-5810

「GUCCI(グッチ)」が、京都 西陣織の最も歴史ある老舗のひとつ「HOSOO(細尾)」とのコラボによる「Gucci Nishijin」の第4章を発表

Courtesy of Gucci

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

1921年に、イタリア・フィレンツェにて創設された「GUCCI(グッチ)」。世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。

この度、グッチは京都 西陣織の最も歴史ある老舗のひとつ「HOSOO(細尾)」とのコラボレーションによる「Gucci Nishijin」の第4章を発表しました。

伝統、クラフツマンシップ、そしてクリエイティビティという共通の価値観を軸に、グッチとHOSOOのパートナーシップは2022年にスタートしました。そのヴィジョンは、何世紀にもわたって受け継がれてきた織の技術を、現代的な視点で再解釈するということにあります。

以来、グッチとHOSOOの職人が密接に協力し、グッチのシグネチャーバッグのための革新的なテキスタイルを開発してきました。それぞれのコラボレーションは、日本を代表する伝統工芸のひとつである西陣織の洗練された芸術性を体現しています。

Courtesy of Gucci

第4章では、「グッチ バンブー 1947」と「グッチ ダイアナ」の新たな限定バッグが登場します。HOSOOのシグネチャーテキスタイル「Petals」の技法を用いて、フローラ モチーフとGGパターンを融合させたオリジナルテキスタイルで仕立てられたこれらのバッグは、繊細に咲き誇る花々の表情を高度な職人技を駆使して表現し、さらに西陣織特有の多層構造の中に銀の箔を緻密に織り込むことで、奥行きと立体感を生み出しています。あたたかみのあるアイボリーやコッパー、ローズの色調に、ダークブラウンのバンブーハンドルを組み合わせることで、上品で優美な限定ハンドバッグが完成しました。

Courtesy of Gucci

限定のハンドバッグは、全10アイテム。「グッチ バンブー 1947」、「グッチ ダイアナ」は、アイボリー、コッパー、ローズの3色展開でそれぞれ同系色のレザートリムを組み合わせています。さらに「グッチ バンブー 1947」ミニサイズのアイボリーには、トリムにプレシャスレザーを用いた特別な仕上げが施されています。また、アイボリーにはアンティークシルバートーン、コッパーとローズにはライトゴールドトーンのハードウェアがアクセントを添えています。

本プロジェクトについてHOSOO 12代目であり、クリエイティブディレクターの細尾真孝氏は次のように語っています。

「グッチとの4年にわたるコラボレーションでは、伝統と革新の対話を重ねながら、織の新たな可能性を探り続けてきました。第4章では、その探求がさらに深化し、“光と陰”“静と動”といった相反する要素を織り込み、テキスタイルがもつ立体的な表情をより豊かに表現しています。西陣織の技術がグッチのクリエイティビティと交わることで生まれる新しい美のかたちを、ぜひ感じていただければと思います」。

Gucci Nishijin第4章の新作ハンドバッグは、11月6日より順次、一部のグッチショップ、グッチ公式オンラインショップにて数量限定で販売開始中です 。展開カラーやモデルの詳細は、グッチ クライアントサービス(0120-99-2177)までお問い合わせください。

https://www.gucci.com/jp/ja/ns...

#GucciNishijin

#GucciBamboo1947

#GucciDiana

「GUCCI(グッチ)」がプレゼンティングスポンサーを務める、第14回「LACMA Art+Film Gala」がロサンゼルスで開催。アーティスト メアリー・コースと映画監督 ライアン・クーグラーの功績を称えて

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 01: (L-R) Honoree Ryan Coogler, wearing Gucci and LACMA Trustee Bob Iger, CEO, The Walt Disney Company, attend the 2025 LACMA Art+Film Gala, Presented By Gucci at Los Angeles County Museum of Art on November 01, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for LACMA)

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

2025年11月1日(土)、ロサンゼルス・カウンティ美術館(LACMA)にて、第14回「Art+Film Gala」が開催され、アート、映画、ファッション、エンターテインメントの各界から著名人が一堂に会し、アーティストのメアリー・コースと映画監督のライアン・クーグラーの功績をたたええました。

本イベントは、LACMA評議員のエヴァ・チャウと俳優のレオナルド・ディカプリオが共同ホストを務め、GUCCI(グッチ)のアーティスティック・ディレクター デムナと、グッチ社長兼CEOのフランチェスカ・ベレッティーニも出席しました。

ディナーは、サイモン・キムが率いる米国初にして唯一のミシュラン星付きコリアンステーキハウスCOTE(ニューヨーク)のシェフ、デイヴィッド・シムが手掛けました。テーブルウェアには、「GINORI 1735 オリエンテ イタリアーノ」より、カスターニャ(ブラウン)&メリンガ(ベージュ)シリーズが使用され、会場全体に施された濃厚なブラウンと深みのあるパープルのトーンを引き立てました。ディナーの後には、ドージャ・キャットによるスペシャルパフォーマンスが披露されました。

パートナーシップについて:

グッチは、年次で開催されるArt+Film Galaのプレゼンティングスポンサーを第1回開催より継続して務め、LACMAとの価値あるパートナーシップを築いています。Art+Film Galaの収益は、映画をテーマとしたLACMAの展示プログラムをさらに強化する取り組みに向けられるほか、展覧会、作品収集、教育プログラム、アートと映画の接点を模索する上映会など、LACMAのさまざまなミッションに役立てられます。

子供時代の虐待が、大人になってもトラウマに。ACE(逆境的小児期体験)を抱え生きる人の現実を伝えるため、参議院会館で院内集会を開催

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

児童虐待被害者の伴走支援を行う一般社団法人Onaraは、2025年10月27日(月)に参議院会館とオンラインにて、「~緊急院内集会!ACEサバイバー支援の実現に向けて~ー 孤独・孤立、自死リスクに立ち向かうためにー」を開催しました。

ACE(Adverse Childhood Eperiences)とは、逆境的小児期体験、小児期逆境体験、子ども期の逆境体験の意味。18歳までの間に、虐待・ネグレクトや家庭の問題(家族の依存症・精神疾患、DV等)によって、強いストレスやトラウマを受けるような体験をすることです。子ども期に虐待や逆境を経験しながら育った「ACEサバイバー」は、大人になっても心身に深い影響を抱えて暮らしています。

具体的には、主に以下のような体験といわれています。

■身体的虐待:殴る、怒鳴るなどの暴力行為。

■心理的虐待:侮辱や脅迫などの精神的な虐待。

■性的虐待:性的な接触や行為。

■身体的ネグレクト:十分な衣・食・住を与えない。

■心理的ネグレクト:情緒的な無視。

■家庭内暴力の目撃:家族などの暴力や虐待の目撃。

■家族の精神疾患・自殺未遂

■家族のアルコール・薬物依存症

■家族の服役歴

■親の離婚・別居

今回の院内集会は、ACEサバイバーの置かれている現状を広く国会議員や関係省庁に共有し、孤独孤立対策・自殺対策を進める上でも欠かせない政策課題として議論を深めることを目的としています。党派を超えて理解を広げ、ACEサバイバー支援制度の実現に向けた第一歩となる場を目指して開催されました。

■ACEの長期的影響

ACEの数が多くなればなるほど、健康問題や社会経済的問題のリスクの高まりが見られます。1995年から1997年にアメリカにて実施された「Adverse Childhood Eperiences(ACE)Study」の結果によると、ACE経験者(「4」以上のスコア)が抱えやすいリスクとして、虚血性心疾患(2.2倍)、がん(1.9倍)、脳卒中(2.4倍)、慢性肺疾患(3.9倍)、糖尿病(1.6倍)、アルコール依存(7.4倍)、うつ病(4.6倍)、希死念慮(12.2倍)と、ACEスコアと慢性疾患との間に明らかな関連性があることが理解できます。

またACEによって、北米で7,480億ドル(約110兆円)、欧州で5,810億ドル(約86兆円)の経済的損失が見られ、北米においてはGDPの3.6%に相当し、ACEを10%減らせば年間560億ドル(約8兆円)の利益が生み出されることが分かっています。

■ACE体験により経験する困難/一般社団法人Onara 代表理事の丘咲つぐみ(おかざき つぐみ)氏

一般社団法人Onara 代表理事の丘咲つぐみ(おかざき つぐみ)氏(50歳)は、自身もACEサバイバーの一人。幼少期より、父、母から心理的・身体的・性的虐待を受けてきました。

丘咲さんは、20歳から28歳の頃はACEの自覚がなかったといいます。20歳でうつ病、解離性同一性障害、強迫性障害、パニック障害などから、精神科へ。また、脊髄障害の影響により、歩行困難、座位を保てない、麻痺・疼痛のため、手術・入退院を繰り返していました。

23歳で結婚し、育った家を離れ、25歳で出産。結婚直後より、PTSDの症状(再体験・回避・麻痺など)が強く表れ始めました(当時は気付いていなかったといいます)。夫との関わりの中で再体験を繰り返し、共同生活が困難になり、離婚・母子家庭となりました。

28歳から30歳の間に、ようやくACEの自覚が生まれます。離婚後、一度は育った家に戻るものの、すぐに母子での生活となりました。

経済的自立のため、母子貸付制度を利用して、税理士資格取得を目指します。この頃、精神科(閉鎖病)・整形外科の入退院を繰り返し、体重が30kgまで減少します。入院時、子どもは一時保護所にて過ごしていました。こども家庭課、母子家庭自立支援センター、保健所、保育所、精神科、近所の方、友人等に相談・助けを求めます。

30歳にて生活保護を申請します。35歳まで生活保護にて暮らしていました。この生活保護の受給をきっかけに、あらゆる支援から遠ざかり、全ての人間関係を自ら断ち切っていきます。それは、幼少期から繰り返されてきた逆境体験の影響で、自分への無価値観や人間不信を抱えていたうえに、助けを求めた先々で、繰り返し二次被害を受けてきたからです。やがて、生活保護のケースワーカーによる「あなたの命なんてどうでもいい!」といった心無い言動が引き金となり、全ての支援を拒むようになっていきました。

30歳から35歳には、外部との関わりを一切遮断し始めたため、望まぬ孤立が開始します。生活保護受給により車両を手放すことになり、病院への通院や日常的な買い物がままならなくなります。

引きこもり、電話・インターホン対応も全て拒否。通院も止まります。訪問介護・訪問看護サービスも、自ら断ります。拒食の状態が加速し、体重は24.1kgまで減少。フラッシュバックを起こすたびに、抜け毛、爪を剥がす、自分の身体を殴る、骨折するほどの力で机を叩くといった自傷を繰り返していきます。

支援が届かないまま、孤立と自死の危険にさらされるACEサバイバーは、世界中に大勢存在します。

■ACE体験により経験する困難/平出明彦氏

宗教2世として育ってきた平出明彦氏(51歳)。幼少期から母の信仰に基づき、教団の厳格な教義によって育てられてきました。ACEスコアは6点です。

「この世は悪魔が支配している。世界の終わりが近い」といった教えを強要され、学校行事、誕生日、クリスマスが禁止され、孤立といじめに悩んでいました。

週3回は教団集会へ参加、戸別訪問で布教活動を行っていました。そして、宗教活動が最優先のため、高等教育や職業が制限されます。少しでも反抗的な態度を示すと、お尻をベルトで叩く「ムチ」が行われました。自分で感じて、考え、行動する自由を奪われた結果、自由な思考やライフスキルが喪失されます。

20歳で自力脱会しましたが、偏った価値観やライフスキルの欠如から、社会不適応感、対人恐怖症に。孤立、無気力、無価値観が生まれ、アルコール・ギャンブル依存、不安定な雇用、借金、人間関係の崩壊を招きます。フラッシュバックや不安定な精神状態から粗暴な行動を起こし、警察沙汰になることも。弟の自死も、トラウマとなっていきます。

ある警察沙汰をきっかけに、22歳で介護職へ。運よく立ち直ることができました。

■虐待のトラウマに光を当て、希望を描く映画を作りたい!

「虐待のトラウマに光を当て、希望を描く映画を作りたい!」という一般社団法人Onara 代表理事の丘咲つぐみ氏の思いから、現在クラウドファンディングを開催中です。

「虐待から助かったなら大丈夫じゃないの?」そう思ったあなたにこそ、知ってほしい現実があります。あの頃、命をつないだ子どもたちは、今も見えない痛みと向き合っています。その声に耳を澄ませ、心の傷に光を当て、回復の希望を描く。ドキュメンタリーを通して「誰もが心地よく生きられる社会」をともに作る挑戦です。

以下、丘咲氏より届いた言葉をご紹介します。

「この映画は、虐待環境の中を生きてきた子どもたちが、その後抱え込むことになるトラウマにクローズアップさせたドキュメンタリー映画です。

映画を通して、トラウマを抱えている人たちが見ている景色のリアルを届け、またそこからの希望も見えるように描いていきます。また、映画を通して、社会に広く、ACE、トラウマインフォームドケアを届けていくことも目的としているため、それらのことを映画の中で伝えていきます。映画は、90分、30分、20分バージョンを作成して、ショートバージョンの方は、教育・医療・福祉・行政において、トラウマインフォームドケアの研修教材としてご使用いただけるようにいたします。

完成までに、これより2年の時間をいただきますが、映画制作過程も含めて、社会を変えていきたいと思っています」。

■一般社団法人Onaraについて

毎年20万人以上の子どもたちが児童虐待を受けています。これは、100人に1人の子どもが虐待を受けている、という計算になります。また、5日に1人の子どもが虐待死しているという現実があります。児童虐待とは、狭い家庭の中で起こっている「戦争」です。

一般社団法人Onara(おなら)は、児童虐待を受けながらもどうにか生き延びることのできた方たちのサポート、調査・政策提言・広報を行っています。2018年に任意団体として活動をスタートして以来、1,523名の方の横を歩いて参りました。

Onaraの目指す世界は、児童虐待を受けてきた全ての子どもたちが「生きてきて良かった!」と思える社会の実現です。

団体名:一般社団法人Onara

代表理事:丘咲 つぐみ

事業内容: 児童虐待経験者のサポート、及び、調査・提言・広報活動

設立: 2022年3月

Webサイト:https://onara.tokyo/

仙台・松島、牛タン・ずんだだけじゃない! 宮城県のおすすめ観光&グルメ

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

宮城県のおすすめ観光スポットや宮城県の農水産物や食文化、郷土料理についての認知度を高めるべく、宮城県メディア説明・試食会が、2025年10月31日(金)に開催されました。

当日は、宮城県経済商工観光部観光戦略課より、宮城観光の今、現在進行している観光戦略プロジェクトやおすすめ観光スポットについて、宮城県農政部食産業振興課より、宮城県の農水産物や食文化、郷土料理についての紹介がありました。

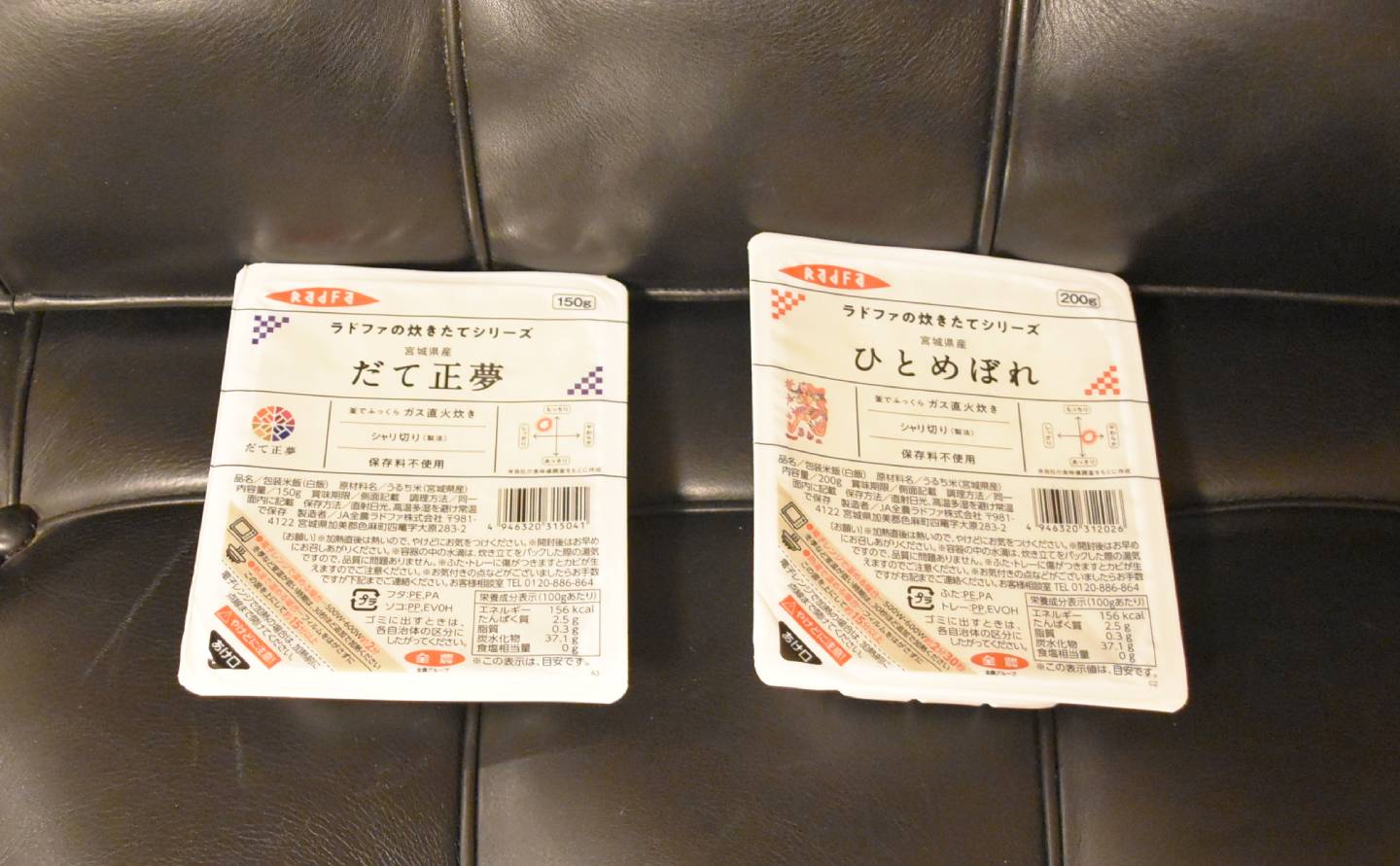

また、宮城の代表的な郷土料理である「はらこ飯」、根っこまで味わう冬の名物「せり鍋」、贅沢な海鮮を使った「痛風鍋」の試食や、宮城県が誇るブランド米「ひとめぼれ」「だて正夢」のパックご飯がお土産として渡されました。

次に、宮城県のおすすめ観光スポットと宮城県の食についてピックアップします。

1.宮城県のおすすめ観光スポット

宮城県の観光客⼊込数(令和6年の総⼊込数)は7,051万⼈、前年⽐増加率は+3.3%(227万⼈の増加)で、観光客⼊込数は2年連続過去最⾼を記録しました。

「東北絆まつり」「Pokémon GO Fest 2024︓仙台」等の⼤規模イベント開催に加え、あ・ら・伊達な道の駅や松島海岸などの主要観光地への⼊込客増加が全体を押し上げました。

令和6年度県内全体の宿泊観光客数はコロナ拡⼤前の令和元年とほぼ同⽔準(99.9%)となっています。⽇本国内外国⼈延べ宿泊客数は、過去最⾼となる中、宮城県でも73万⼈泊と過去最⾼となり、インバウンド需要の⾼まりが宿泊者数の増加に繋がりました。

注⽬の新スポットとして、令和6年11⽉にオープンした、宮城県で⼀番新しい道の駅「道の駅東松島(東松島市)」が挙げられます。ブルーインパルスをイメージした⻘と⽩の建物が特徴で、来場者数は既に70万⼈を突破。物販エリアでは、宮城名物ずんだシェイクや限定ブルーインパルスグッズ、新鮮な農産品を販売。観光エリアでは、VRでブルーインパルスの体験搭乗や⾶⾏訓練⾒学が楽しめます。

県の取り組みとして注力しているのが、⾃然と⽂化を五感で感じるトレッキング、そして⼤⾃然の中でととのうサウナ体験です。

豊富な⾃然に恵まれた宮城県は、四季折々の⾃然の美しさを満喫できるのはもちろん、伝統⽂化にも出会える場所です。トレッキングは、海岸線や⼭などの⾃然、⺠家の路地などを⾝近に感じ、⾃分なりにゆっくり楽しみながら歩けるのが魅力。⾵景と温泉、⽂化と歴史を五感で感じ、体験できる特別なトレッキングができます。平成30年10⽉の開始以来、これまで8万⼈以上が体験してきました。

トレッキングはこれまでの5つのコースに加え、11⽉より新たに2つのコースが追加。全7コースになり、県内をさらに周遊可能に。

■宮城オルレ蔵王・遠刈⽥温泉コース 距離:約9.0km 所要時間:約3.5時間 難易度︓初級

雄⼤にそびえ⽴つ蔵王連峰を仰ぎながら、⾃然豊かな⾼原を歩き、歴史や地域の暮らし、⾷と温泉など遠刈⽥温泉の魅⼒を堪能できるコース

(11⽉より新設:※11⽉上旬〜4⽉下旬まで冬季閉鎖)

・コースの⾒どころ

蔵王連峰と温泉街:東北の霊峰「蔵王連峰」と遠刈⽥温泉街を⼀望できるビュースポット。歩いて向かう蔵王ハートランドも眺望できます。

みやぎ蔵王こけし館:遠刈⽥伝統こけしをはじめ、全国の伝統こけしや⽊地玩具を5,500点展⽰しています。館内ではこけしの絵付け体験ができ、お⼟産が買える売店もあります。

・コース関連おすすめ情報

蔵王チーズ:蔵王連峰の豊かな⾃然で育まれた新鮮な⽣乳から作られたチーズ。フィニッシュ地点である蔵王酪農センターではチーズ料理や買い物が楽しめます。

JAPAN X:蔵王発祥の宮城を代表するブランド豚。⾃然豊かな蔵王の地でストレスフリーで育つため豚本来の脂の旨みが際⽴ちます。

梨:県内有数の⽣産量を誇るみやぎ蔵王の梨は、雄⼤な蔵王連峰の恩恵を受け、農家さんの愛情たっぷりに育てられ、8⽉下旬から10⽉下旬まで多様な品種が楽しめます。梨の季節には農家さんの軒先直売所で購⼊できるほか、梨狩り体験ができる農家さんもあります。

■宮城オルレ⼤崎・鳴⼦温泉コース距離:約10km 所要時間:約4時間難易度︓初級

雄⼤な峡⾕や「松尾芭蕉」などの歴史的⼈物が歩んだ「おくのほそ道」、泉質多彩で湯量も豊富な温泉など、⼤崎市鳴⼦温泉の魅⼒をゆっくり味わえるコース

(※11⽉下旬〜4⽉下旬まで冬季閉鎖)

・コースの⾒どころ

鳴⼦峡:新緑から紅葉まで、季節ごとに移り変わる美しい⾵景が⾒所。

奥の細道:国の⽂化財に指定された松尾芭蕉ゆかりの道。

・コース関連おすすめ情報

栗だんご:栗の⽢露煮がまるごと⼊った鳴⼦温泉の名物です。

宮城野部屋直伝 なる⼦ちゃんこ鍋:⼤相撲宮城野部屋の震災復興慰問交流をきっかけに誕⽣した鍋。認定を受けた提供店で味わうことができます。

地酒:⼤崎市には、特⾊ある銘酒を⽣み出す酒蔵が点在しており、それぞれの蔵の思いが詰まった銘酒を楽しむことができます。

■宮城オルレ奥松島コース 距離:約10km 所要時間:約4時間 難易度︓中級

縄⽂から続く歴史や雄⼤な⾃然に触れながら、数多くの景勝地が存在する奥松島・宮⼾島を⼀巡りするコース

・コースの⾒どころ

⼤⾼森:松島四⼤観のひとつ「壮観」とも呼ばれる絶景スポット。美しい松島湾と広⼤な太平洋を⼤パノラマで⼀望できます。

あおみな:コースのスタート・フィニッシュ地点。地域の特産品などを扱う売店ではお⼟産が買えるほか、飲み物や軽⾷も販売。疲れた⾜を癒せる⾜湯、奥松島遊覧船の案内所もある奥松島の観光拠点です。

・コース関連おすすめ情報

牡蠣:東松島の牡蠣は⼤きな⾝と⽢みのある深い味わいが特徴。「あおみな」では期間限定で⾷べ放題を実施しています。

海苔・のりうどん:品評会で優勝し皇室に献上された実績を多数持つ⾼品質な東松島の海苔。様々な商品が販売されています。海苔を麺に練り込んだのが「のりうどん」。つるつるとした喉越しと海苔の⾵味が⼤⼈気です。

■宮城オルレ村⽥コース距離:約13.4km 所要時間:約4〜5時間難易度︓中級

四季折々の⼤⾃然と、意匠的な蔵の町並みに残る歴史を辿るコース

・コースの⾒どころ

雄⼤な蔵王連峰:⽊々の緑や沢のせせらぎを感じながら歩みを進めると、⼩⾼い丘では雄⼤な蔵王連峰を⼤パノラマで眺望できます。

道の駅村⽥と城⼭公園:村⽥コースのスタート・フィニッシュ地点。地元特産品や朝採り新鮮野菜が豊富で、特に夏の「とうもろこし味来」は⼈気。隣接する城⼭公園は村⽥城跡地で、四季折々の⾃然が楽しめます。

・コース関連おすすめ情報

とうもろこし味来:8⽉には「フルーツコーン」と呼ばれる「味来(みらい)」が収穫期を迎えます。粒が柔らかく精度が⾼いのが特徴です。

そらまめ:6⽉に最盛期を迎える、村⽥町を代表する名産品。麺やアイスなどの加⼯品もあります。

蕎⻨:⾃然豊かな景⾊の中で、格別な蕎⻨を味わえます。町中⼼部や姥ヶ懐地区など、町内にそば処が点在しています。

■宮城オルレ気仙沼・唐桑コース 距離:約10km 所要時間:約4〜5時間 難易度︓中級〜上級

変化に富んだリアス海岸の絶景や、海と共に⽣きてきた地域の⼈々の⽣活や⽂化にも触れることができるコース

・コースの⾒どころ

御崎岬:唐桑半島先端の絶景スポット。ミルフィーユのような特徴的な岩肌は約2億5千万年前の堆積岩です。

神の倉の津波⽯:2011年3⽉11⽇の⼤津波により海底から打ち上げられた巨⼤な岩。⼤きなものは直径約6m、重さ150トンもあり、津波の持つ⼒を実感できます。

・コース関連おすすめ情報

唐桑半島ビジターセンター:唐桑半島の⾃然や⼈の暮らし、津波の歴史について展⽰している施設。

地域のお⼟産品も販売しています。

牡蠣:豊かな森の養分が海へと流れ込む、恵まれた⾃然環境で育てられた唐桑産の牡蠣は、⾝が⼤きく濃厚な味わいです。

⼤唐桑:美容や健康に良いとされる「⼤唐桑」を使ったお茶やジャムはお⼟産に⼈気です。

■温泉×サウナ×⾃然の唯⼀無⼆の体験

MARUMORI-SAUNA(丸森町)

宮城県では、令和7年度から3年間、「⾃然・アクティビティ」のプロモーションでブランド⼒向上を⽬指しています。事業の核は、サウナをフックとした観光周遊促進。鳴⼦・秋保・遠刈⽥など多彩な温泉地と⾃然を活かし、「温泉×サウナ×⾃然」という唯⼀無⼆の“ととのい体験”を実現。東京から約1時間半の利便性も活かし、地元資源と融合した宮城ならではのサウナツーリズムを推進しています。

■秋冬におすすめ︕仙台駅から⾏ける観光スポット

松島(電⾞で約40分)

⾔わずと知れた⽇本三景の1つ。⾚や⻩に⾊づく島々と⻘い海のコントラストが⾒どころで、遊覧船や展望台から紅葉と湾の景観を⼀度に楽しめます。11⽉下旬までは、瑞巌寺及び円通院で紅葉ライトアップも開催しています。

仙台秋保温泉(⾞で約30分)

⽇本三御湯・秋保温泉は、温泉と⾃然が融合した観光地。⽇本初進出のグレートデーンブリューイングのほか、地元⾷材とのマリアージュが⼈気の「秋保ワイナリー」、築160年の古⺠家を改修した和モダンなレストラン「アキウ舎」など新スポットが続々オープン。紅葉の秋保⼤滝も⾒どころです。

みやぎ蔵王の樹氷めぐり(バスで約60分)

冬季の厳しい寒さと雪の⼒で⾃然が⽣み出す幻想的な造形美が楽しめます。ロープウェイやスノーシューで間近に鑑賞でき、雪と光が織りなす神秘的な景観は写真映えも抜群。⽇中の⻘空や朝⼣の柔らかい光の中で、季節ならではの冬のアクティビティと⼀緒に楽しめる点も魅⼒です。

■「みやぎ応援ポケモン」のラプラスをモチーフにした公園遊具などが設置された「ラプラス公園in かせぬま」が、2025年10月31日に開園︕

福島県、香川県、岩手県、鳥取県、三重県に次いで、宮城県にポケモンの公園が2025年10月31日に開園しました。宮城県の公園は、宮城県の推しポケモンで2019年から「みやぎ応援ポケモン」に任命されているラプラスが公園のモチーフになっている「ラプラス公園」です。

ラプラスとは、『ポケットモンスター』に登場する、高い知能を持つ優しい心を持ったポケモンです。人の言葉を理解でき、機嫌が良いと美しい声で歌い、背中に人を乗せて海を泳ぐのが好きです。

例えば、「ラプラス公園」のシンボルでもある、全長約7mの大変大きなラプラスの遊具の後ろ部分はすべり台になっています。また、ラプラスと音符がデザインされた3連ブランコも。ラプラスがデザインされたアスレチック遊具などもあり、お子さまが喜ぶこと請け合いです。

2.宮城県は豊富な⾷材に恵まれた「⾷材王国」︕

7,282㎢の面積を持ち(全国16位︓東京都の約3.3倍)、全国14位の人口224万2,389⼈を誇る宮城県。真冬⽇、真夏⽇が少なく、温暖かつ冷涼な気候です。

農業産出額(令和5年時点)は、1,924億円で全国第18位。例えば、第1位:せり、第1位:パプリカ、第5位:⽶、そして第2位:⾖類となっています。

海⾯漁業・養殖業産出額(令和5年時点)は、 887億円で全国第4位です。第1位または第2位のものには、カジキ類、サメ類、ガザミ類、ギンザケ、ワカメ、マグロ類、サンマ、ヒラメ・カレイ類、オキアミ類、牡蠣、ホヤなどがあります。

次に、寒くなってきた今の時期に恋しい宮城県の鍋と、ご飯ものをご紹介します。

■⼈気急上昇︕せり鍋

宮城県のせりは、全国第1位の⽣産量。県内産の約7〜8割を占める名取市、約2割を占める⽯巻市が2⼤産地で、それぞれ 「仙台せり」、「河北せり」というブランド名で出荷されています。

「せり鍋」でせりを⾷べる⽂化ができたのはほんの最近のことです。近年、新鮮なせりの葉茎、根っこすべてを⾷す「せり鍋」が⼈気急上昇中︕ 鶏⾁や鴨⾁の旨みが凝縮された醤油ベースのスープにさっとくぐらせると、せりのシャキっとした⾷感が楽しめます。

せりは煮込みすぎるとシャキシャキとした⾷感が失われてしまうので、しゃぶしゃぶのようにくぐらせる程度がちょうどよい食べ方です。

宮城の海の幸「牡蠣」をいれた「⽯巻せり鍋」という⾷べ⽅もおすすめです。

■寒い冬に⾝に染みる︕ 痛⾵鍋

牡蠣・あん肝・⽩⼦といった、プリン体たっぷりの⾷材をこれでもかと使った冬の味覚「痛⾵鍋」。あん肝はアンコウの肝臓、⽩⼦はタラやアンコウなどの精巣のこと。「痛⾵鍋」は誕⽣から10年も経っていない新たな宮城名物の⼀つで、 仙台の居酒屋が発祥となっています。痛⾵鍋の⽬⽟の具の下には野菜も⼊っているのが嬉しい。

■宮城県亘理町発祥のはらこ飯

サケを使った郷⼟料理として最も有名なのが「はらこ飯」。本来は「シロサケ」を使⽤して作る宮城県亘理町の郷⼟料理です。

「はらこ」とは東北でいくらを指す⾔葉で、阿武隈川に遡上してくるサケを地引網で獲っていた地元の”漁師飯”として⾷されていました。

鮭を煮込んだ汁でご飯を炊き、煮汁にくぐらせたいくら(はらこ)と酒をご飯の上に盛り付けて作ります。作る⼈によって味が決まるので、各家庭で味が異なっています。

■⽶どころ、みやぎ

宮城県の⽶の⽣産量は、国内のおよそ5%(全国5位)を占め、作付⾯積も全国5位の⽶どころとして知られています。

宮城を代表する主⼒品種の「ひとめぼれ」は、「コシヒカリ」に次ぐ全国2位の作付品種です。粘り、つや、うまみ、⾹りのトータルバランスに優れ、まさに「おいしさにひとめぼれ」するお⽶です。

平成28年3⽉に⽔稲奨励品種に指定された極良⾷味品種で、平成30年度に本格デビューした「だて正夢」。キャッチコピーは「みやぎ米の夢をかなえた、これぞ天下をとる旨さ」。⾷味の良さと「もっちり」とした粘りの強さが特⻑で、冷めた後での味や粘りも評価が⾼くなっています。

以上、宮城県のおすすめ観光スポットや宮城県の農水産物や食文化、郷土料理についてご紹介しました。宮城県の素晴らしさを、ぜひ一人でも多くの皆様に理解していただけましたら、これ以上嬉しいことはありません。ぜひ、宮城県に足を運んでみてくださいね!

ティファールサンタがやってくる!未来を担う子供たちの食育をサポートする活動「ティファールサンタPROJECT! 2025」を実施。全国の学校にフライパンをプレゼント

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

株式会社グループセブ ジャパンは、未来を担う子供たちの食育をサポートする活動「ティファールサンタ PROJECT! 2025」を実施します。

世界で初めてこびりつきにくいフライパンを生み出したティファール。こびりつきにくいためストレスフリーで使用可能で、料理も美味しく仕上がります。このプロジェクトは、品質の良いティファールのフライパンを使って調理することで、“作る楽しさ、食べる喜び”を子供たちに感じてもらいたいという思いから、2016年にスタートしました。

人の身体は、口から入れた食べ物によって構成されます。成長期の子供たちが食べることに興味を持つきっかけになったり、お料理が出来たときの達成感を味わったり、また誰かのために作って「美味しい」と言ってもらえる喜びを実感したりなど、料理作りは様々な経験をすることができます。

ティファールのフライパンはこびりつきにくいため、後片付けの際も汚れがスルッと落ちてお手入れもラクチン。料理作りだけでなく後片付けまでを担当することで、責任を持ってやり遂げる力もつくのではないかと考えているとのこと。ティファールは、今後も食育に関わる活動を積極的に行っていく方針です。

■「ティファールサンタ PROJECT! 2025」とは

日本全国の学校(小学校・中学校・高等学校)にクリスマスプレゼントとして、ティファールのフライパンを贈る活動です。ご応募いただいた学校の中から抽選で20校に、ティファールのガス火用フライパンを10枚づつプレゼント。フライパンは家庭科の授業や課外活動など、各学校でご自由にご活用ください。

ご応募はコチラから。2025年12月7日(日)の消印まで有効です。皆様からの沢山のご応募をお待ちしています!

【お問い合わせ先 】

「ティファールサンタ PROJECT! 2025」事務局

E-mail : t-fal@h-gravity.co.jp

銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」の屋上庭園「GINZA SIX ガーデン」に、 毎年恒例のスケートリンクが登場! 今年は、YOSHIROTTEN(ヨシロットン)率いるクリエイティブ集団・YAR(ヤール)が手掛けたリンクデザインとインスタレーション

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

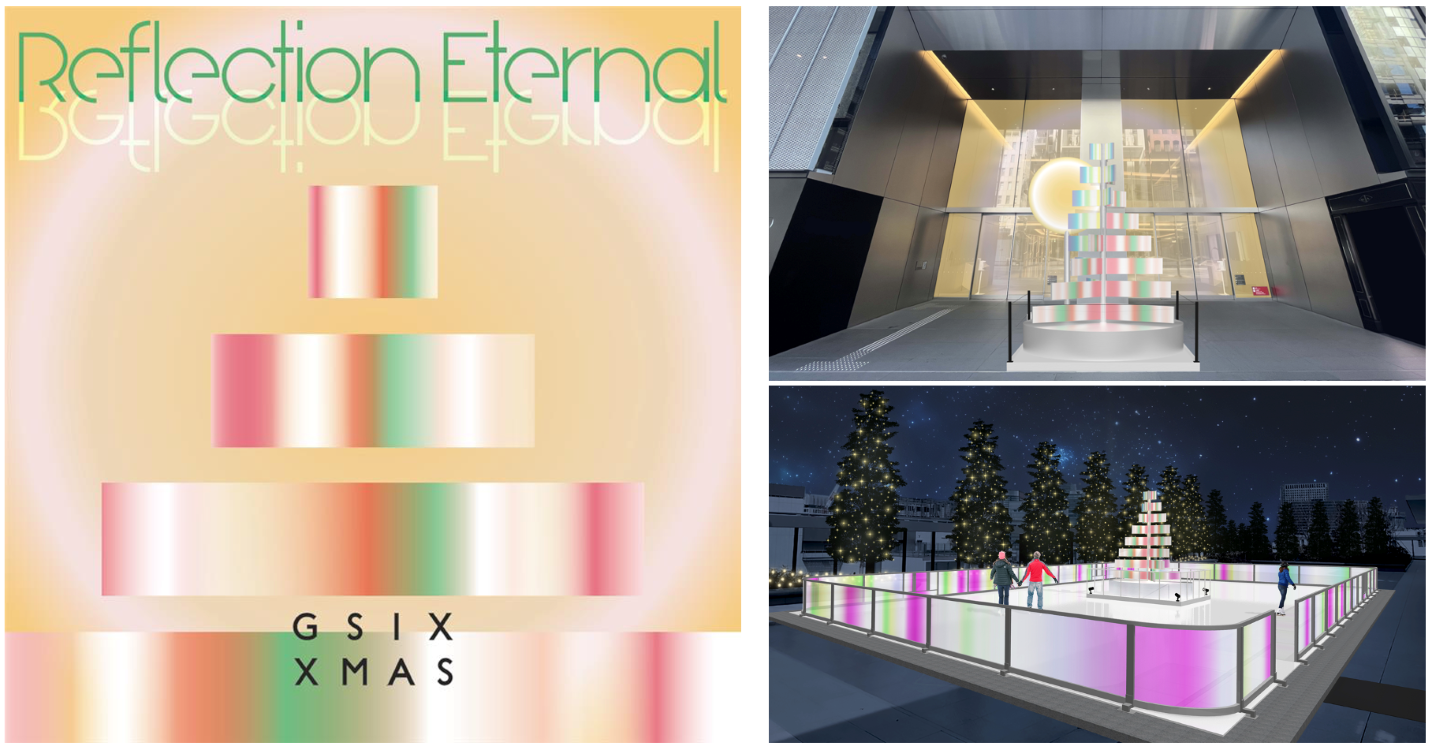

銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、2025年11月7日(金)~12月25日(木)までの期間、「Reflection Eternal」をテーマに、アートと音楽が融合するインタラクティブなクリスマスプロモーションを展開します。

国内外で注目を集めるクリエイティブ集団 YAR(ヤール)によるインスタレーションと、音楽プロデューサーNujabes(ヌジャベス)のサウンドが響き合う幻想的な空間が館内を彩ります。都市の光と記憶、音楽と感情が交差することで、唯一無二のクリスマスへと誘います。

11月14日(金)にはGINZA SIXガーデン(屋上庭園)にて、ROOFTOP LIVEを開催。Nujabesの楽曲にインスパイアされたトリビュートアーティストによるスペシャルな音楽体験で、ホリデーシーズンの幕開けを華やかに飾ります。翌15日(土)からは、同ガーデンにスケートリンクが登場。光と音が交差する幻想的な空間の中、Nujabesの楽曲を含む、YARセレクトによる特別なプレイリストが、冬のひとときをより豊かに演出してくれます。

■YARディレクションによる独創的インスタレーションとNujabesにインスパイアされたグラフィック

画像はイメージです

銀座の街に漂う冬の光を纏い彩る、2025年クリスマスシーズンのエントランス。オブジェは音色を奏でるようにゆっくりと廻り、人々の訪れを虹色の光とともに迎え入れてくれます。継続していく反射と、流れゆく光、そして浮かぶ音色。今も広がりを続ける名曲をインスピレーションに、デザインスタジオYARがディレクション・デザインを担当しました。

【展開期間】2025年11月8日(土)~12月25日(木)

【作品名】Reflection Eternal : Ginza

【アーティスト名】YAR

【展示場所】1F エントランス(中央通り正面4丁目側)

【YARからのコメント】

「今も世界中を照らし続けるNujabesの名曲たちをインスピレーションに、というプレッシャーの中、直球的な解釈でなく、GINZA SIXと銀座の街への想いも乗せ、キービジュアル・オブジェのデザインを制作させていただきました。廻り続けるオブジェは銀座の街の光を帯び、止まることなく、次へ、また次へと新たな反射を生みだします。うつろう街の色と光、音とともに、楽しんでいただけると嬉しいです」。

■YAR プロフィール

MODERN、POP、FUTURISTICをテーマに、東京を拠点として活動するデザイン・スタジオ。YARには多くのクリエイターが在籍し、アートディレクション、グラフィック・デザイン、3DCG、映像、空間演出、ウェブなど多岐にわたるコンテンツのデザインを、国内外問わず手掛ける。また、コミッションワーク以外の活動も頻繁に行い、東京、ロンドン、ベルリン、香港、上海などでエキシビションも開催している。

■Nujabes プロフィール

1974年東京都港区生まれの音楽プロデューサー/DJ。ジャズとヒップホップを融合させたメロウなサウンドで、Lo-Fi Hip Hopの先駆者として世界的に評価されている。1999年に自身のレーベル「Hydeout Productions」を設立し、宣伝に頼らず音楽のみで支持を獲得。代表作に『Metaphorical Music』、『Modal Soul』、アニメ『サムライチャンプルー』の音楽も担当。2010年に交通事故で逝去するも、その音楽的精神は今も多くのアーティストに受け継がれている。

■館内を彩るアンビエントミュージック

館内BGMは、ファッションショーやラグジュアリーブランドの空間演出を手がける音楽プロデューサー・西原健一郎がプロデュース。本プロモーションの世界観にインスパイアされたオリジナル楽曲を含む、ジャズをベースに、クラシック、エレクトロニカ、アンビエントなど多彩なジャンルを融合させたサウンドが、空間に洗練されたリズムと深みをもたらします。

【西原健一郎からのコメント】

「あれは2005年くらい? デビュー前にひっそりとアルバムをリリースした時のこと。流通もなかったそのCDを聴いたNujabesは、僕の連絡先を調べ直接電話をくれて彼の店にそのCDを仕入れてくれました。彼は一体どれほどの音楽を聴いていたのだろうと、改めて畏怖の念を抱くとともに、そこから繋がる自分のスタート地点を、Nujabesへの感謝とともに今も胸に携えています。そしてもう一つ、2003年のパリコレで、おそらく僕が最初にNujabesをプレイしたことを、ここに残しておきたいと思います」。

■西原健一郎プロフィール

サウンドディレクター/作曲家

音楽レーベル・プロダクション“Jazcrafts”(アンプライベート株式会社)代表。1996年より東京・パリコレをはじめ、GINZA SIXや 大丸心斎橋店などの空間音楽を手掛ける。近年は、AI技術を活用した楽曲制作にも取り組み、従来の音楽制作手法と最先端テクノロジーを融合。独自のクリエイティブなアプローチで、革新的な音楽の可能性を追求している。自身の作品としても2008 年以降、複数のアルバムを発表し、チャート1位を獲得。DJやバンドセットでイベントやフェスにも出演し、2015 年以降はアジアツアーも継続的に開催している。

■GINZA SIXのクリスマスBGMを、ご自宅でも。 Nujabesの楽曲を含むスペシャルプレイリストをご用意

YARがセレクト・構成を手がけたスペシャルプレイリストをご用意しました。Nujabesの楽曲も一部収録予定の本プレイリストは、YARデザインによるオリジナルステッカーに添えられた二次元コードからアクセス可能。館内で配布されるステッカーをスマートフォンで読み取っていただくと、SpotifyまたはApple Musicのストリーミングサービスで、プレイリストをお楽しみいただけます。銀座の空気感をそのままに、音楽を通じて心に残るひとときをお届けします。

【配布期間】 2025年11月7日(金)~12月25日(木) ※無くなり次第終了

【配布場所】 1Fエントランス(2ヵ所)、B2Fエントランス、2Fインフォメーション、その他各所

■幻想的な屋上体験を。GINZA SIX ガーデンに「スケートリンク」が今年も登場

銀座エリア最大の広さを誇る屋上庭園「GINZA SIX ガーデン」に、毎年好評のスケートリンク「Rooftop Star Skating Rink」が、2025年11月15日(土)~2026年1月25日(日)までの期間限定で登場します。

本年は、YARによる屋外インスタレーションやリンクのデザインをはじめ、Nujabesの楽曲を含むスペシャルミュージックとともに、空間全体を幻想的に彩ります。アートと音楽が響き合う、銀座の冬ならではの特別な屋上体験をお楽しみください。

【Rooftop Star Skating Rink】

【期間】 2025年11月15日(土)〜 2026年1月25日(日)

【時間】 平日 14:00〜20:30、土日祝 11:00〜20:30 最終受付 20:00

※12月20日(土)~2026年1月4日(日)は土日祝扱い

※12月31日(水)は11:00〜18:00(最終受付17:30)

※2026年1月1日(木・祝)、1月2日(金)は休業

※氷ではなく、樹脂を使用したサステナブルなリンクを採用しています

※詳細はGINZA SIX 公式WEBサイトをご確認ください

【場所】GINZA SIX ガーデン(屋上庭園)

【滑走料】大人(高校生以上) 2,000円、 小人(中学生以下) 1,500円、付添料金300円

※貸靴料含む ※未就学児は保護者同伴 ※3歳以下は滑走不可

【割引】①GINZA SIXカード・アプリ会員は200円引き

②館内レストラン・カフェ利用の方に200円引きのチケットを配布

(①、②の併用は不可)

【その他】手袋は着用必須 (持参可。会場にて、大400円、小300円でも販売)

ヘルメットは貸出無料(10歳以下は着用必須)、その他プロテクターも貸出無料

【収容人数】75名

【主催】GINZA SIX リテールマネジメント 株式会社

※荒天時など当日の天候により、営業時間や開催内容が予告なく変更・中止になる場合があります。 ※価格はすべて税込です。

■GINZA SIXクリスマスギフト&グルメ

GINZA SIXの選りすぐりの「ギフト」「グルメ」を集めた『Christmas Book 2025』を館内にて配布。銀座の街がネオンのように輝く季節、光と色が織りなす幻想的なイメージの中、煌びやかに彩るギフトやグルメを豊富にご紹介しています。

【配布期間】2025年11月7日(金)~12月25日(木) ※無くなり次第終了

【配布場所】GINZA SIX館内

11⽉11⽇「わんわんギフトの⽇」に、飼い主と愛⽝がともに健康に歳を重ねる「セカンド“ワン”ライフ」を体感できる屋外ヨガイベントを豊洲六丁目公園にて開催

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

『ずっと寄り添うフードで「20歳を目指す」』をビジョンに掲げるプレミアムペットフードメーカー株式会社ミシュワンは、50歳以上のシニア層を対象とした、ライフスタイルに関する実態調査を実施。犬を飼っている人と飼っていない人でのライフスタイルの違いや傾向を分析し、犬との生活がシニア層に与える影響に着目しました。

《調査サマリー》

今回の調査結果から、犬を飼っている人の方が、同世代よりアクティブな生活や健康に気をつけていることが明らかになりました。

ペットとの生活では、ペットの健康管理に加え、自身の健康にも気をつかう人が多い傾向。また、ペットと生活して変化したことは、外出頻度や運動量よりも、日々の楽しさや前向きな気持ちの回答が多く、ペットとの生活が日常に彩りを与えていることがうかがえました。

■運動習慣

・毎日運動(散歩を含む)する習慣があると回答した人の差は22.5pt(犬を飼っている人:55.0%、犬を飼っていない人:32.5%)

・運動はほとんどしないと回答した人の差は17.5pt(犬を飼っている人:27%、犬を飼っていない人:44.5%)

■他者との交流

・家族以外の人と会って話す頻度が毎日あると回答した人の差は9.5pt(犬を飼っている人:40.0%、犬を飼っていない人:30.5%)

・ほとんどないと回答した人の差は12pt(犬を飼っている人:11.0%、犬を飼っていない人:23.0%)

■ペットとの生活

・気をつけていることは健康管理(85.0%)、清潔さ(62.0%)、運動・遊び(57.5%)の順

・今後気をつけたいことは、ペットの健康管理(68.5%)、ペットの病気(61.0%)に次いで、自分の健康(35.5%)の順

・ペットと生活して変化したこととして、日々の楽しさが増えたと回答した人が44.0%、前向きな気持ちが増えたと回答した人が37.0%、運動量が増えたと回答した人が34.5%

今回の調査は11月1日の犬の日に、ミシュワンの新たなブランドの価値観である、ペットとともに人生の後半を謳歌するライフスタイル「セカンド“ワン”ライフ」の実態を明らかにするために実施しました。

ミシュワンは、“ずっと寄り添うフードで「20歳を目指す」”をブランドコンセプトとし、良質なフードをお届けしていますが、そのフードを与える人も心身ともに健康でいることが重要だと考えるようになったとのこと。若い世代の方々はもちろん、成熟した大人の方々が愛犬と生涯にわたるパートナーシップを育める社会になることを願い、「セカンド“ワン”ライフ」という新たなブランドの価値観に発展しました。

今回の実態調査の結果、シニア層がアクティブで前向きな生活を送るうえで、愛犬が重要なパートナーになっていることがわかりました。

《調査結果》

運動習慣において、ペットを飼っていない人のうち44.5%が運動はほとんどしないと回答。それと比較し、ペットを飼っている人でほとんど運動をしないと回答した人は27.0%に留まる結果に。ペットを飼っている人で毎日数分でも運動している人は55.0%となり、日頃の愛犬との散歩により運動習慣がついていることがうかがえます。

食生活においては、主菜・副菜・汁物が含まれる食事の1日の平均回数を調査した結果、ペットを飼っている人と飼っていない人では1回と回答した人に9ptの差がでました。犬を飼っている人は、餌を与えるタイミングや散歩の時間などで、1日のスケジュールが習慣化しているのではと推測されます。

家族以外の人との直接会って話す頻度がほぼ毎日と回答した人が、犬を飼っている人は40.0%、飼っていない人では30.5%と9.5ptの差になりました。また、ほとんどないと回答した人が犬を飼っている人は11.0%、飼っていない人では23.0%と12.0ptの差になりました。犬を通して散歩中の会話などでコミュニケーションをとる飼い主の方々が多いことがうかがえます。

地域活動・趣味サークル等への参加頻度は、ほとんどないが過半数を超える結果ではありましたが、犬を飼っている人の方が、頻度が高くなくても参加している比率が高い結果になりました。人との交流やアクティブな様子がうかがえます。

ペットとの生活で気をつけていることは、健康管理(85.0%)、清潔さ(62.0%)、運動・遊び(57.5%)の順で多い結果になりました。一方で災害への備えなどはまだあまり意識が高まっていないということがわかりました。

ペットとの生活で今後気になることとしては、ペットの健康管理(68.5%)、ペットの病気(61.0%)に対する意識が高く、差が開いて次に自分の健康(35.5%)という結果になりました。ペットとの健康な生活のためにご自身の健康にも気をつけている方が多い印象です。

ペットと生活して変化したことは、日々の楽しさ(44.0%)、前向きな気持ち(37.0%)などの気持ちに対する変化を感じている人が多かった結果になりました。

《調査概要》

調査期間:2025年9月19日〜9月22日

調査対象:400名(犬を飼っている50〜70代 200名/ペットを飼っていない50〜70代 200名)

調査方法:インターネット調査

株式会社ミシュワンが開発するプレミアムペットフードは、わんちゃん・ねこちゃんの健康を維持するために、体の負担になる可能性のある添加物は一切使用していません。

皆様とその大切な家族であるわんちゃん・ねこちゃんが、ミシュワンフードを通して幸せな時間を永く過ごしていただけるよう、今後も全力でサポートしていく方針だそうです。

https://mishone.co.jp/special/

■屋外ヨガイベント「ワンダフルヨガ 〜in the park〜」を、豊洲六丁目公園で開催

この度、プレミアムペットフードメーカーのミシュワンは、飼い主と愛⽝が“ともに健康に歳を重ねる”ライフスタイル、「セカンド“ワン”ライフ」を体感できる屋外ヨガイベント「ワンダフルヨガ 〜in the park〜」を、2025年11⽉11⽇(わんわんギフトの⽇)に豊洲六丁目公園で開催します。

本イベントは、わんちゃんが飼い主とともにリラックスでき、絆を深められる機会を作りたいという想いから⽣まれました。「ヨガを通して、ひとりでも多くの⼈を幸せに」という理念のもと、全国にホットヨガスタジオLAVAを展開するLAVA Internationalの協⼒により実現。レッスンは、トップインストラクターである窪⽥真帆⽒が担当し、初参加でも安⼼して楽しめるプログラムとなっています。

ミシュワンは、ペットフードの提供にとどまらず、飼い主とペットがお互いに⼼⾝を整え、より豊かな時間を共有できるライフスタイル「セカンド“ワン”ライフ」を提案しています。

様々な世代において健康意識の⾼まる今、ペットと過ごすことの新たな価値や、健康に歳を重ねるライフスタイルの可能性を感じていただける機会となっておりますので、気になる方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

「ワンダフルヨガ 〜in the park〜」

⽇程:2025年11⽉11⽇(⽕)※荒天時は12⽉4⽇(⽊)に延期

【1回⽬】11:00〜12:15ごろ

【2回⽬】13:00〜14:15ごろ

定員:各回20名

会場:豊洲六丁⽬公園(東京都江東区豊洲6丁⽬2−35)

URL:https://maps.app.goo.gl/WxP4fv...

(ゆりかもめ 新豊洲駅より徒歩5分)

主催:株式会社ミシュワン

協⼒:LAVA International

メイド・イン・ジャパンのソックスブランド「CHICSTOCKS(シックストックス)」が、スヌーピーデザインの秋の新作を発表。1980年代のアメリカ4大スポーツをモチーフに

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

「ソックスからその日のスタイリングを考える」をコンセプトに、2017年より奈良県にてスタートした、メイド・イン・ジャパンのソックスブランド「CHICSTOCKS(シックストックス)」。デザインだけでなく履き心地にこだわった靴下を、国が定める基準を満たした医療用ソックスを生産する日本の工場で編み立て、縫製、仕上げまでを一貫して行っています。

奈良県は古くから靴下の原料にもなった「大和木綿」の栽培が盛んな地域で、明治時代になると海外から靴下編機を導入し靴下の生産が始まりました。現在は海外生産が増え、日本製の靴下は減ってしまいましたが、奈良県は日本一の靴下の産地です。

SNOOPY×CHICSTOCKS スポーツ ¥2,860(税込) カラー/オフホワイト、チャコール、ネイビーカラー サイズ/S (22-25cm)、L(25-28cm)

この度、ソックスブランド「CHICSTOCKS(シックストックス)」は、スヌーピーデザインのソックスを2025年11月1日(土)に発売します。

テーマはスポーツの秋。スヌーピー発祥の地アメリカの4大スポーツ(野球、アメリカンフットボール、バスケットボール、アイスホッケー)に取り組むスヌーピーを刺繍で表現しました。スヌーピーの刺繍は片足の両サイドに1種類ずつ入っており、1足でアメリカの4大スポーツ全てをコンプリート。

野球バットを振る姿やバスケットボールに手を伸ばす姿など、モチーフは1980年代のコミックからセレクトしています。

ソックスはリブの凹凸やゴムの締め付け具合にこだわった「リブパイルソックス」を使用。巻紙にもアメリカ4大スポーツにまつわるモチーフを箔押しで表現した特別仕様となっています。

■「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。

チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しむことができます。

さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASAとスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査とSTEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

<取り扱いについて>

シックストックス オンラインショップ

楽天市場店

店舗:シックストックス取り扱い店舗にて、順次発売開始予定

■関連URL

・日本のスヌーピー公式Xアカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS公式Xアカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Facebookページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/Snoop...

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoo...

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanut...

ウィンタースポーツの世界へ新たな旅を! 「グッチ アルティテュード」初のウィンタースポーツウェアコレクションを発表

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

1921年、フィレンツェで創設された「GUCCI(グッチ)」は、雪に覆われた壮大な風景を舞台にした新コレクション「グッチ アルティテュード」と、その広告キャンペーン発表を通じて、ウィンタースポーツの世界への新たな旅を始めます。

高地でのパフォーマンスとブランドを象徴するコードを融合させたこのデビュー コレクションは、空と山、静寂と躍動が織りなす雄大な世界を探求し、「高み」というテーマ が物理的にも象徴的にも浮かび上がります。

本広告キャンペーンには、かつてジュニアスキーチャンピオンとしてゲレンデを滑走し、その後テニス界の頂点へと 駆け上がったグローバル・ブランドアンバサダーのヤニック・シナーが登場。果てしなく続く白銀の峰々を背景にした彼の姿は、あらゆる挑戦において成功への鍵となる集中力と規律の象徴であり、グッチ アルティテュード コレクションのパフォーマンスとマインドセットを同時に体現しています。

ヤニック・シナーは、本広告キャンペーンについて次のように語っています。

「雪山に囲まれた中での撮影は、とても特別でユニークな体験でした。昔から山が大好きな私にとっても、今回の撮影が行われたロケーションは本当に素晴らしい場所でした。グッチはいつも想像を超えるアイデアを届けてくれますが、今回はまるで魔法のようで、決して忘れることのない経験となりました」。

ウィンタースポーツウェアの精密さと、グッチに受け継がれるレジャースタイルの伝統を融合させた本広告キャンペーンは、鍛錬と快適さのバランスの中に新たなコレクションの魅力を描き出しています。

各アイテムは静謐な美しさの中にフォルムと機能を融合させ、自然環境と調和するようにデザインされています。テクニカルなエレメントを洗練されたシルエットへと昇華し、現代的な視点で再解釈したウィンタースポーツウェアは、スポーツシーンはもちろん、 アフタースキーや街でも洗練されたスタイルを叶えます。グッチのロゴをあしらったゴーグルやラップアラウンドサングラスなど、スポーツに着想を得たアイウェアも登場。こうして華やかさだけでなくコントロールと意志、そして確実性を軸に、本コレクションは次の挑戦へと向かう人を静かにサポートします。

テクニカルウェアの機能性とブランドのシグネチャーコードを融合してデザインされた本コレクションは、最先端テクノロジーと洗練を兼ね備え、通気性に優れた3層構造や撥水加工、スキーパス用ポケットやタッチスクリーン対応素材など、実用性にもこだわっています。

またウェア、アクセサリー、シューズに加え、グッチはHEADとのパートナーシップにより、精密なクラフトマンシップが息づくアイテムも発表。スキーやアウトドアアクティビティのために作られたこのセレクションには、グッチを象徴するウェブストライプ入りのスキー板とストック、スノーボード、スポーツバッグ、ヘルメットを取り揃え、冬の極限に挑む瞬間に対応するテクニカルスポーツウェアの新たな定義を提示します。

なお、大丸札幌店1階イベントスペースでは、本コレクションを取り揃えたGucci Altitude Pop-Upショップを、2025年11月26日(水)から12月9日(火)の期間限定で展開します。

グッチ アルティテュード コレクション https://www.gucci.com/jp/ja/ns...

■クレジット

Director: Stillz

Photographer: Stef Mitchell

Stylist: Sydney Rose Thomas

Make Up: Michiko Ikeda

Hair: Daniela Magginetti

Talent: Jannik Sinner