はじまりは、J.S. バッハと蔦屋重三郎の数奇な関係?! ホテルグランバッハ東京銀座が、世界が愛する抹茶をベースに、ユニークなコンセプトのオリジナルカクテルを発売

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

ホテルグランバッハ東京銀座は、抹茶を素材にユニークなコンセプトで創作するオリジナルカクテル「THE CONNECTION(ザ・コネクション)」を、2025年11月7日(金)より、バー&ラウンジ「マグダレーナ」にて提供します。

新カクテル「THE CONNECTION」の創作は、ホテルグランバッハのヘッドバーテンダーである高橋司氏が二人の天才の数奇な“つながり”を発見したことから生まれました。

本ホテルにその名前を冠する“音楽の父”と称されるJ.S. バッハが、ドイツ・ライプツィヒで1000以上に及ぶ名曲を残してその生涯を閉じたのが1750年。

そして、本年テレビドラマ「べらぼう」にてその人生を描かれ、江戸の自由な絵画出版文化の繁栄を築き上げた蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)が生まれたのが、なんと1750年で、二人は同じ18世紀の前半と後半を生きたクリエイターだったのです。

そして、奇しくも現在ホテルグランバッハ東京銀座が立地する場所は、江戸時代に蔦屋重三郎も親交を深めた田沼意次邸の南西角で、狩野派画塾が開設されていた跡地として知られています。

オリジナルカクテル「THE CONNECTION」 1杯 1,815円

これらの交差する偶然から得たインスピレーションをもとに、今や世界で愛される抹茶をレシピの主役に、和と洋の邂逅を思わせる二層からなるカクテルが考案されました。

上層の濃い常盤緑には、オーガニック茶葉から作られる「CUZEN MATCHA(空禅抹茶)」を使用。通常は味わうことの難しい挽きたて抹茶の香りと、鮮やかな風味が楽しめます。そこに、ドイツの老舗自然食品メーカー「ザイテンバッハ」のプロテインが重なり、上品でユニークなハーモニーを奏でます。

下層のローズカラーは、京都蒸溜所の日本産プレステージジン「季の美 京都ドライジン」と、梅のリキュール「季の梅」で構成。和のナチュラルな素材が、京都を発祥の地とする狩野派の自然への美意識と重なります。

仕上げに舞うウエハーペーパーには、メトロポリタン美術館に収蔵されている狩野山雪の傑作《老梅図襖》が描かれ、再生の象徴である梅の木がバッハと重三郎のつながりをほのめかすように浮かび上がります。

本カクテル提供開始予定の 2025年11月7日(金)、ペルノ・リカール・ジャパンとのコラボレーションによるカクテルイベント「Autumn Cocktail Night feat. Pernod Ricard Japan」を開催します。イベント内にて、高橋司によるカクテルパフォーマンスとともに「THE CONNECTION」を楽しむことができます。

日時:2025年11月7日(金) 19:00 - 21:00

会場:バー&ラウンジ「マグダレーナ」

詳しくはホテルウェブサイトをご覧ください https://www.grandbach.co.jp/

【お客様からのお問い合わせ】 Tel. 03-5550-2227 (レストラン直通番号)

・掲載写真はすべてイメージで、実際と異なる場合があります。

・メニュー内容は食材の入荷状況等の理由により予告なく変更となる場合があります。

・すべての料金表示は消費税(10%)とサービス料(10%)を含んでおります。また、上記イベント時を除く外来のお客様にはカバーチャージお一人様605円を申し受けます。

時間を越えて、和洋の美が一つにつながる一杯を、ぜひお試しください。

■「CUZEN MATCHA(空禅抹茶)」について

CUZEN MATCHA(空禅抹茶)は、World Matca 株式会社が、茶葉本来の味を楽しんでいただきながら、日本のお茶生産者や地球環境にも好循環を生むお茶ブランドを目指し、2020年10月にアメリカにて事業を開始。2021年7月に逆輸入ブランドとして登場しました。

茶室の円窓をモチーフにした「禅」を感じるデザインの抹茶マシンと、100% 国産オーガニックの抹茶リーフ(碾茶:てんちゃ=抹茶を挽く前の茶葉)から作られる挽きたてのフレッシュ抹茶で、至福のひとときをお楽しみいただけます。

■ヘッドバーデンダー: 高橋司(たかはし つかさ)

2014年、ニッカ・ウィスキー・フォーラム「カクテルコンペティション」において日本一に輝き、その後、 日本バーテンダー協会主催の大会において、数々の賞を受賞。また 2018年、ヘネシー・カクテルコンペティション「ジャパンファイナリスト」並びに、同年、ロンサカパラム・コンペティション「ジャパンファイナル」に選出。2021年より、ホテルグランバッハ東京銀座のヘッドバーテンダーとして勤務。

■ホテルグランバッハ東京銀座 について

全国4か所(仙台、東京、熱海、京都)にて展開するホテルグランバッハは、J.S. バッハの音楽でゲストをお迎えする静謐な環境と、きめ細かなおもてなしで寛ぎの時を演出しています。2021年11月の開業より、ホテルグランバッハ東京銀座では、「バッハとウェルネスキュイジーヌで心身が癒されるステイ」をコンセプトに、フレンチの技法を用いた心身に嬉しい「ウェルネスキュイジーヌ」と、様々な楽器による生演奏と共に、国内外から訪れるゲストをお迎えしています。

グローバルファッションブランド「CHARLES & KEITH」が、シンガポールを拠点に活躍する現代アーティストのロバート・ザオ・レンフイが長年探求してきた「日本の鹿」に焦点を当てたアートプロジェクトを開催

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

グローバルファッションブランド「CHARLES & KEITH JAPAN(チャールズ&キース ジャパン)」は、シンガポールを拠点に活躍する現代アーティスト、Robert Zhao Renhui(ロバート・ザオ・レンフイ)⽒との共同アートプロジェクト「deer of tokyo(ディア・オブ・トーキョー)」を、本日2025年10⽉30⽇(⽊)〜11⽉10⽇(⽉)まで、CHARLES & KEITH 渋⾕店にて開催します。

⾃然と都市のあいだを歩く、“静かな来訪者”たち

本企画は、2025年初頭に⾹港で発表された初回プロジェクトに続く第2弾。前作では、⾃然と都市が共存する⾹港の⽣態系に着想を得たインスタレーションを展開しました。

今回の東京では、ロバート⽒が⻑年探求してきた「⽇本の⿅」に焦点をあて、ファッションストアの空間を“⾃然史博物館”のように変貌させます。

作品のテーマとなるのは、東京周辺の⼭地に⽣息する在来種・ニホンカモシカと、伊⾖⼤島に定着する外来種・ホエジカ(通称:キョン)という、2種の“⿅のような⽣きもの”たち。⽬には⾒えない⽣体の痕跡や、都市に潜むもうひとつの⾃然の存在を、映像と⾃然素材の展⽰を通じて静かに語りかけます。

店舗の⼀⾓に出現する“⽣態のアーカイブ”

渋⾕店の⼀⾓には、時間の流れをゆるやかに感じられるよう設計された空間が登場します。ロバート⽒がフィールドワークで採取した種⼦、押し葉、⽻、樹⽪、ガラス⽚などの“儚い断⽚”がガラスのケースに収められ、映像作品とともに展⽰。

まるで⼀時的な研究室や標本室のように、都市と⾃然の関係を⾒つめ直す場をつくり出します。

学⽣との協働による空間デザイン

今回のインスタレーションでは、インテリア・家具・建築を専⾨とする東京のICSカレッジオブアーツの学⽣たちと協働し、会場の什器や椅⼦を制作。ブランドのデッドストック素材を使⽤した観覧⽤チェアや、⾃然素材の展⽰台など、機能性と詩的な感性が交わるミニマルな空間が実現しました。

本プロジェクトについて、ロバート⽒は次のように語っています。

「東京では、在来と外来という異なる2種の⿅が同じ都市圏に存在しています。彼らの姿は、“居場所” “移動” “共⽣”といったテーマを映し出すものです。渋⾕の中⼼でその痕跡を展⽰することで、時間をゆるめ、都市の中に息づくもうひとつの世界を感じてほしいと思いました」。

【アーティストプロフィール】

Robert Zhao Renhui(ロバート・ザオ・レンフイ)

写真や映像、インスタレーションなど多様なメディアを横断しながら、⼈と⾃然の関係を探る作品を発表。2024年には、第60回ヴェネツィア・ビエンナーレのシンガポール館代表。世界各国で個展を開催するなど、国際的に⾼い評価を得ている。⾃⾝が設⽴した「The Institute of Critical Zoologists(批判的動物学研究所)」を通じ、⼈間中⼼の視点を問い直す活動を続けている。

■CHARLES & KEITH(チャールズ&キース)

CHARLES & KEITHは、すべての⼥性に⾃信を与え、エンパワーメントするグローバルブランドを構築するというビジョンのもと、1996年に設⽴されました。

シンガポールの⼀軒の靴屋から始まり、現在は世界34カ国以上の店舗やオンラインで、ダイナミックなショッピング体験を展開しています。常に消費者を第⼀に考え、実現可能で魅⼒的なブランド体験を提供することを⽬標に、フットウェア、バッグ、アイウェア、アクセサリーなど、⾃分⾃⾝を表現できるようなコレクションを⽣み出しています。

■「deer of tokyo」展

期間:2025年10⽉30⽇(⽊)〜11⽉10⽇(⽉)

会場:CHARLES & KEITH 渋⾕店(東京都渋⾕区宇⽥川町17-3)

営業時間:12:00〜21:00

⼊場:無料

キッチンに魔法を。ル・クルーゼから、1940年に公開されたディズニー映画『ファンタジア』がモチーフの新コレクション「Disney Fantasia」が新登場!

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。Anna Reeve Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

INTERPOL https://www.interpol.int/

ル・クルーゼ ジャポン株式会社は、1940年に公開されたディズニー映画『ファンタジア』がモチーフの新コレクション「Disney Fantasia」を、本日2025年10月29日(水)より発売します。

本コレクションのテーマは、「魔法 × 料理 × 音楽」です。料理とは、愛情とひらめきを込めて奏でる魔法のようなもの。食材を刻む音や調理器具が奏でるリズムは、まるで音楽の序章のようにキッチンに広がっていきます。

香り高いスパイスは、ひとふり加えるだけで、味わいに深みと驚きをもたらし、まるで転調するかのような変化が生まれます。さらに、食材を煮込む時間は、魔法が静かに熟していくクライマックスのようなもの。ゆっくりと立ち上る香りが感情を高め、そして、フタを開けた瞬間、五感を満たす“魔法の完成”が訪れるのです。

本コレクションでは、ミッキーマウスが魔法使いの弟子として登場するディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』の象徴的なシーンをモチーフに、クラシックかつ幻想的なデザインを施した特別なアイテムを取り揃えています。

ル・クルーゼならではの美しいフォルムと、ディズニーの世界観が融合。キッチンでのひとときを、まるで映画のワンシーンのように彩ります。ご家族との食卓、親しい方々との集い、自分自身へのご褒美のひとときに。ル・クルーゼとディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』が生み出す“魔法”が、日常の料理時間に特別な輝きを添えてくれることでしょう。

次に、新コレクション「Disney Fantasia」の中から、おすすめのアイテムを3点ご紹介します。

1. ミッキーマウス/ココット・エブリィ18(スターツマミ)

ミッキーマウス/ココット・エブリィ18(スターツマミ) カラー:ニュイ、タイム、チェリーレッド(オンライン限定) ¥39,600(税込)

ディズニー映画『ファンタジア』の幻想的な世界観を映した、ル・クルーゼの「ココット・エブリィ」が登場。ミッキーマウスの顔型が施されたフタに星型のツマミが輝く、愛らしいデザインが魅力です。優れた熱循環で素材のおいしさを引き出すココット・エブリィは、炊飯にはもちろん、煮込み料理や揚げ物など幅広い料理に使えるお鍋。魔法のようなおいしさを、毎日の食卓へ。

2.ファンタジア/ネオ・マグ

ファンタジア/ネオ・マグ カラー:ニュイ、ホワイト ¥4,840(税込)

ディズニー映画『ファンタジア』の世界観を気軽に楽しめるマグカップ。カラーは夜空を思わせる深い青色「ニュイ」と、清潔感のある「ホワイト」の2色をご用意しました。それぞれに魔法使い姿のミッキーマウスの楽しいイラストが描かれています。日常使いしやすいシンプルなフォルムながらも、飲み物を注ぐたびにディズニー映画『ファンタジア』のシーンが心によみがえる、魔法のような特別感をプラスしてくれるアイテムです。

3.ファンタジア/レジェ・プレート 19cm

ファンタジア/レジェ・プレート 19cm カラー:ニュイ、ホワイト ¥4,840(税込)

ル・クルーゼの人気のお皿「レジェ・プレート」に、ディズニー映画『ファンタジア』のイラストをあしらった限定版が登場。直径19cmの使い勝手の良いサイズで、幅広い料理やデザートにお使いいただけます。カラーは夜空を思わせる深い青色「ニュイ」と、清潔感のある「ホワイト」の2色をご用意。ネオ・マグと一緒にセット使いして、ディズニー映画『ファンタジア』をテーマにしたティータイムを楽しむのもおすすめです。

以上、ル・クルーゼから登場した、ディズニー映画『ファンタジア』がモチーフの新コレクション「Disney Fantasia」をご紹介しました。ぜひ、お家時間にも大好きなディズニーの世界感を満喫してみてはいかがでしょうか。

時代を越え世界中で愛され続けている、人気アクションコメディ漫画『シティーハンター』の作品史上最大規模の原画展を開催。リョウと香、二人の運命的な出会いから、最高のパートナーになるまでの絆の物語を追体験

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

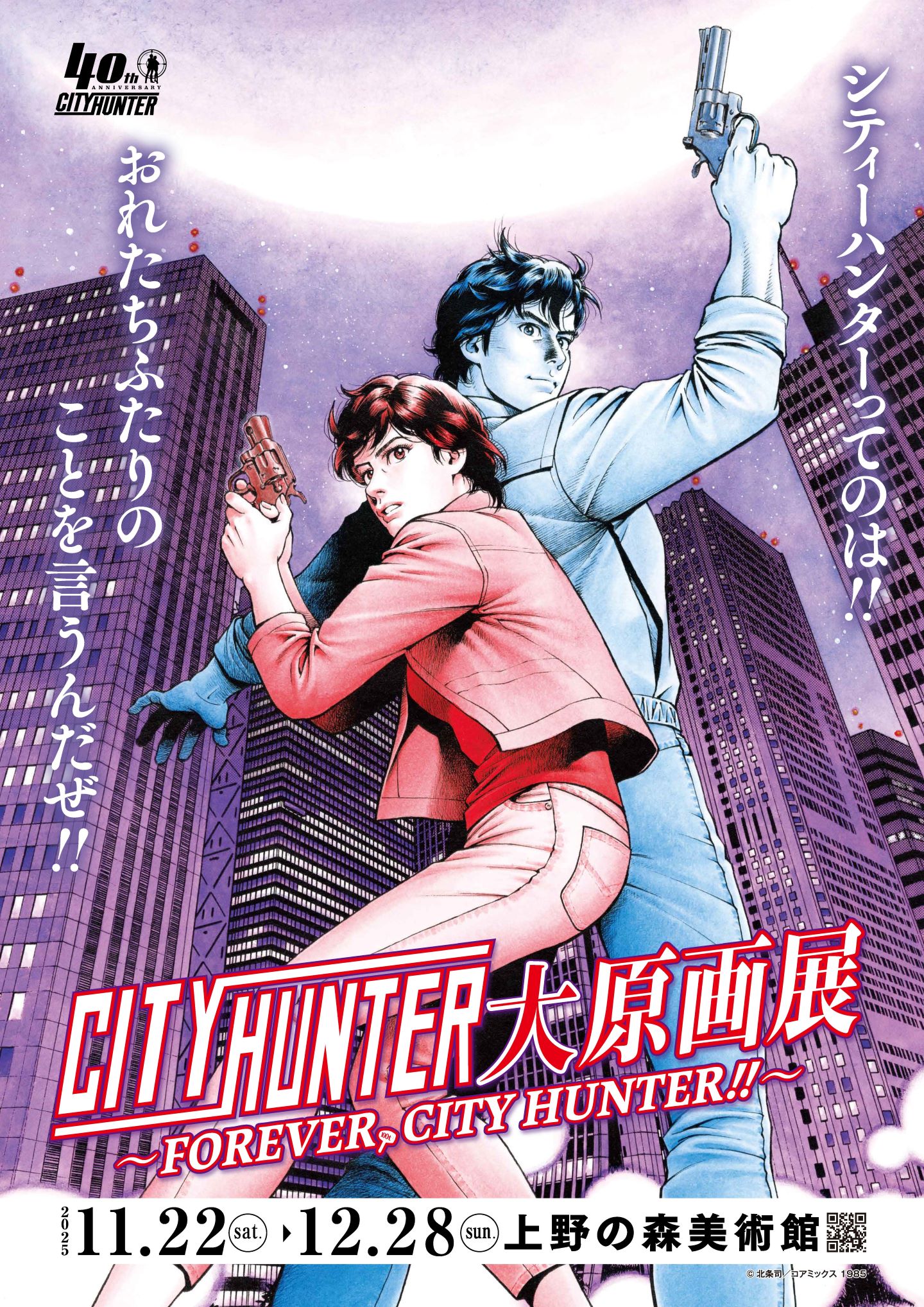

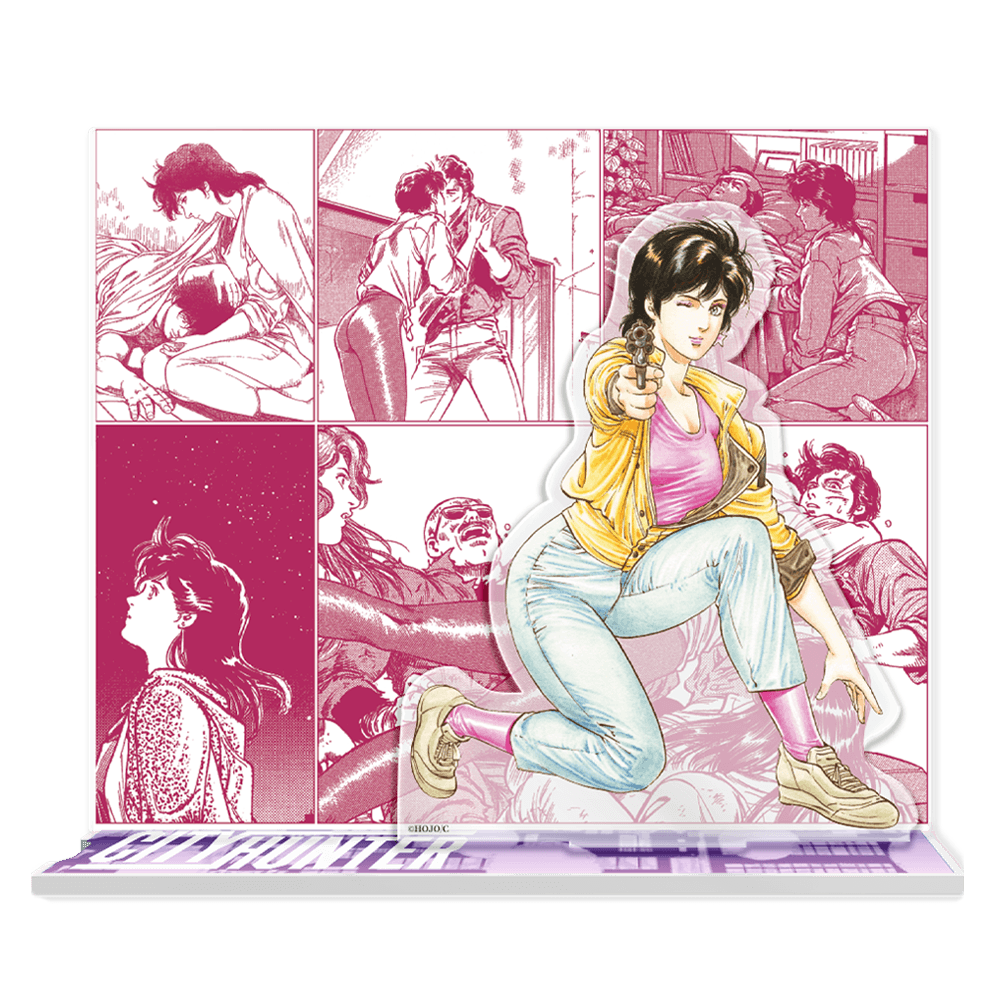

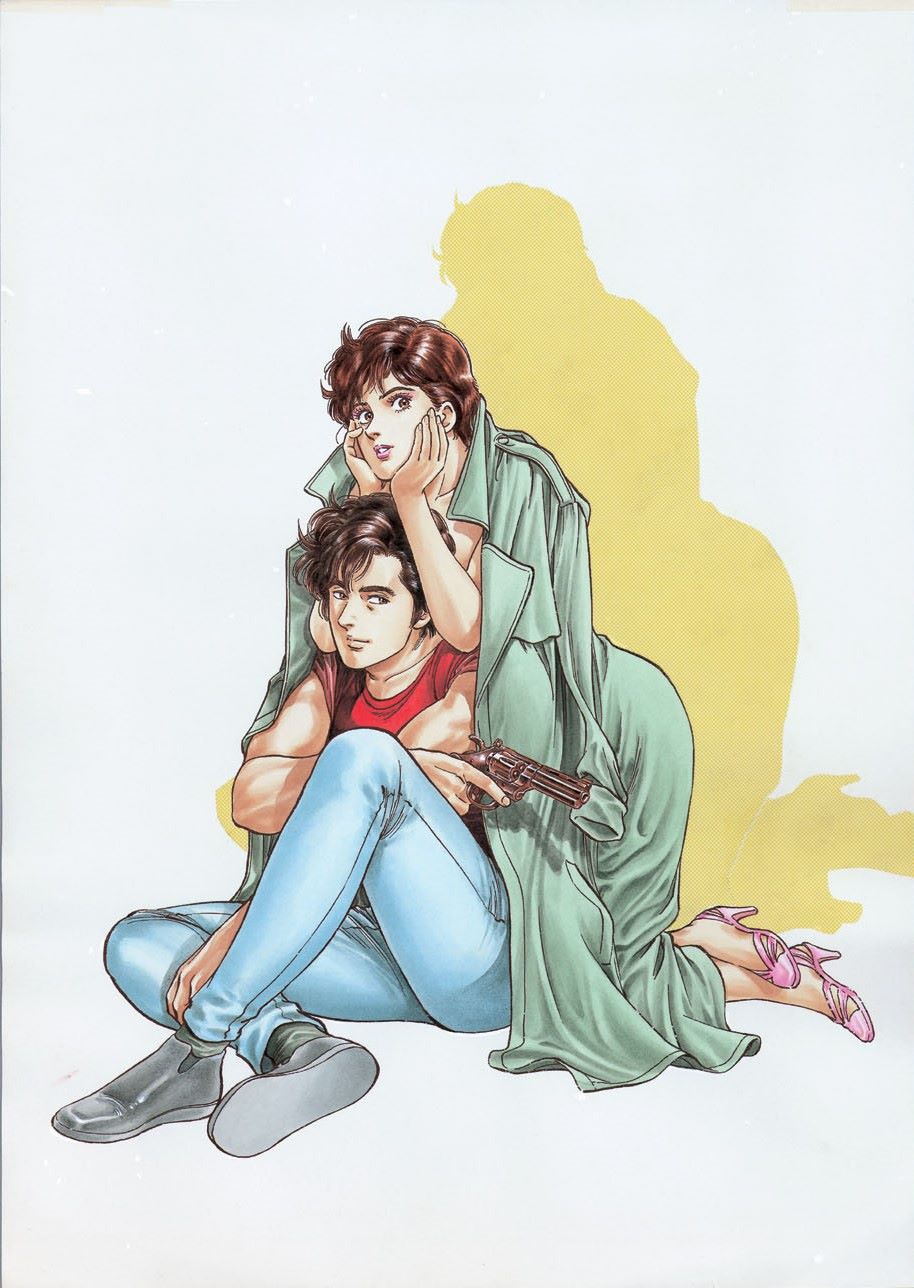

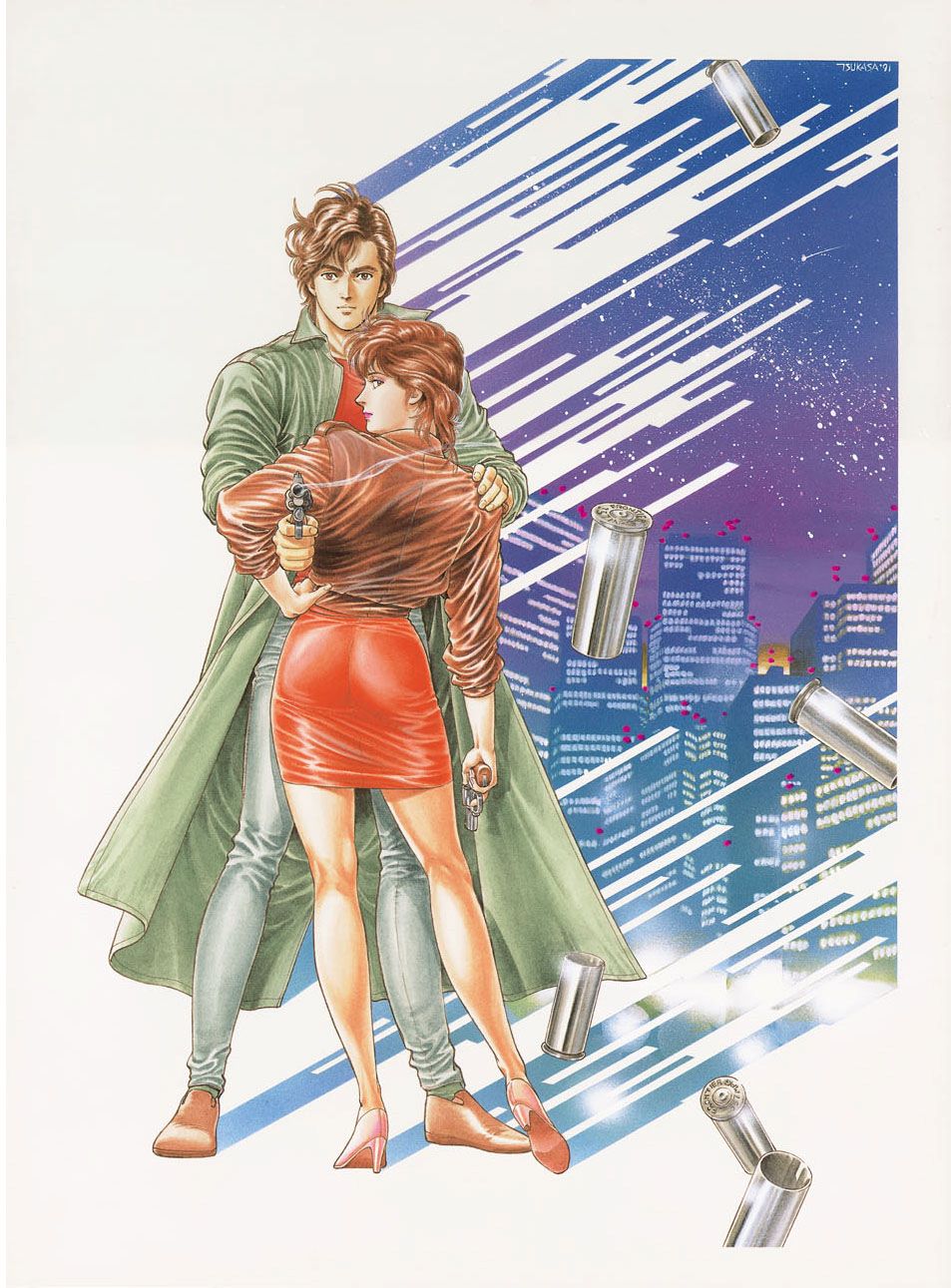

シティーハンター大原画展 東京会場実行委員会は、漫画『シティーハンター』が2025年に40周年を迎えたことを記念して、作品史上最大規模の原画展「シティーハンター大原画展~FOREVER, CITY HUNTER!!~」を、2025年11月22日(土)~12月28日(日)の期間中に上野の森美術館にて開催します。

『シティーハンター』は、超一流の腕前を持つものの、美女に目がない始末屋(スイーパー)・冴羽リョウと、そんな彼を公私にわたり支える相棒の槇村香のコンビが、軽妙なユーモアと胸躍るアクションで様々な依頼を解決していく姿が、時代を越え世界中で愛され続けている、人気アクションコメディ漫画です。

本展は、リョウと香の二人の運命的な出会いから、最高のパートナーになるまでの絆の物語を、400点を超える貴重な直筆原画と共に追体験できる原画展となっています。

作中でおなじみの「伝言板」や、等身大の冴羽リョウがいる「喫茶キャッツアイ」を再現したフォトスポットなども用意しており、シティーハンターの世界観に深く没入できる体験型展示を楽しむことができます。

また、会場では、ファン必見の展覧会オリジナルグッズを多数販売します。

さらに、開催地であるJR上野駅限定の特別企画も実施。ここでしか見られない告知映像の放映や、「モバイルSuica限定カードフェイス」がもらえるプレゼントキャンペーンなど、展示以外にも様々な企画の実施を予定しています。

■原作者:北条司コメント

「『シティーハンター』が40周年を迎えられたのは、これまで支えてくださったファンの皆さんのおかげです。今回の原画展では、リョウや香たちが生きた時代の熱気や、自分自身が作品に込めた思いを少しでも感じていただけたら嬉しいです。これからも彼らの物語を、皆さんの心の中で生かし続けてください」。

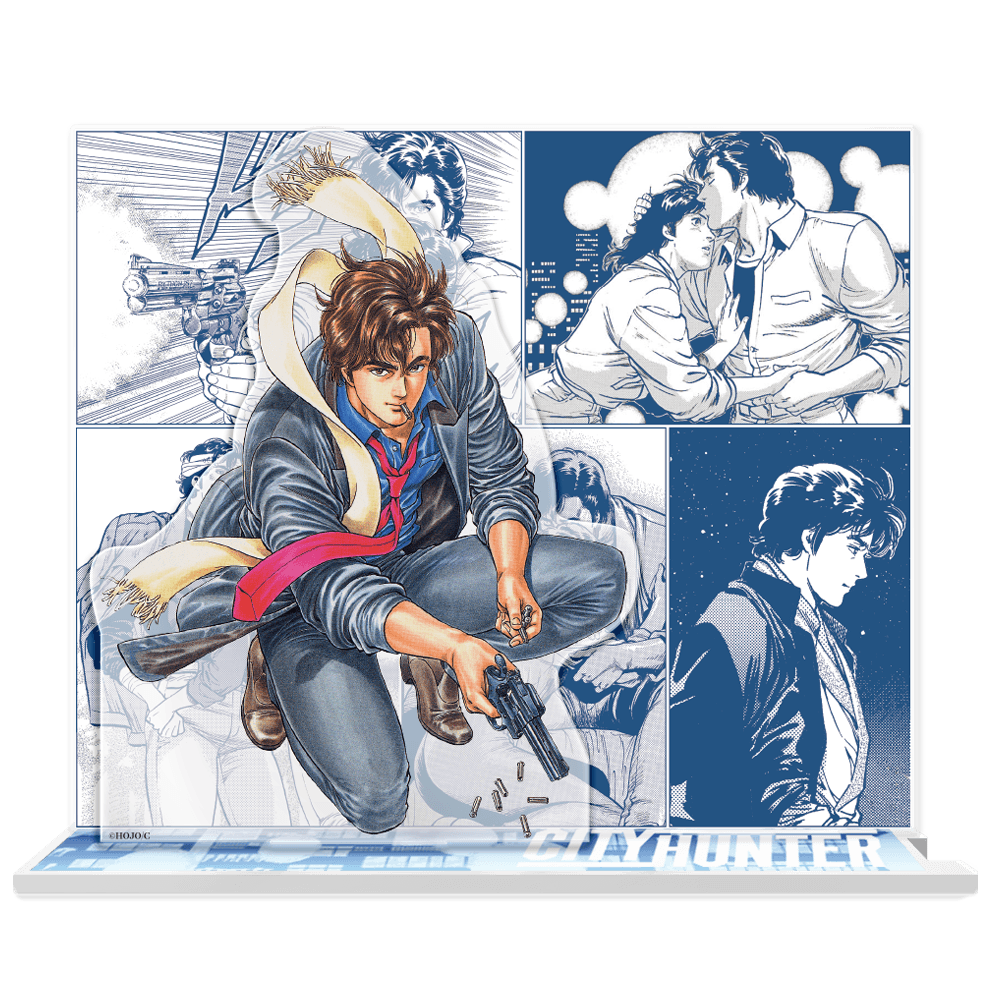

■シティーハンターの世界観に没入できる体験型展示/これが生のシティーハンター。史上最大400点以上の原画が、あなたの心を撃ち抜く!

本展では、『シティーハンター』の冴羽リョウと槇村香の運命的な出会いから、個性豊かな仲間たちや依頼人と築き上げた信頼、そして、リョウと香がかけがえのないパートナーとして互いを認め合うまでの軌跡を全7章構成で辿ります。

クールでコミカル、時に切なく、心を揺さぶる『シティーハンター』の物語を、上野の森美術館に凝縮します。

▼エントランス

新宿の街並みを抜けると、 新宿駅東口のあの伝言板が……!! ”依頼人”が伝言板に『XYZ』と書き込むと…… !? 冴羽リョウと槇村香のふたりがあなたを『シティーハンター』の世界へ誘います。

▼喫茶キャッツアイ

海坊主が営む喫茶キャッツアイの店内では、等身大の冴羽リョウがお出迎え。

【展示原画抜粋】

▼バリエーション豊かな会場限定オリジナルグッズの販売

会場のみで入手可能な”限定”オリジナルグッズを多数販売します。ご来場の記念に、そして最高の思い出の証にぜひ手に入れてみては?

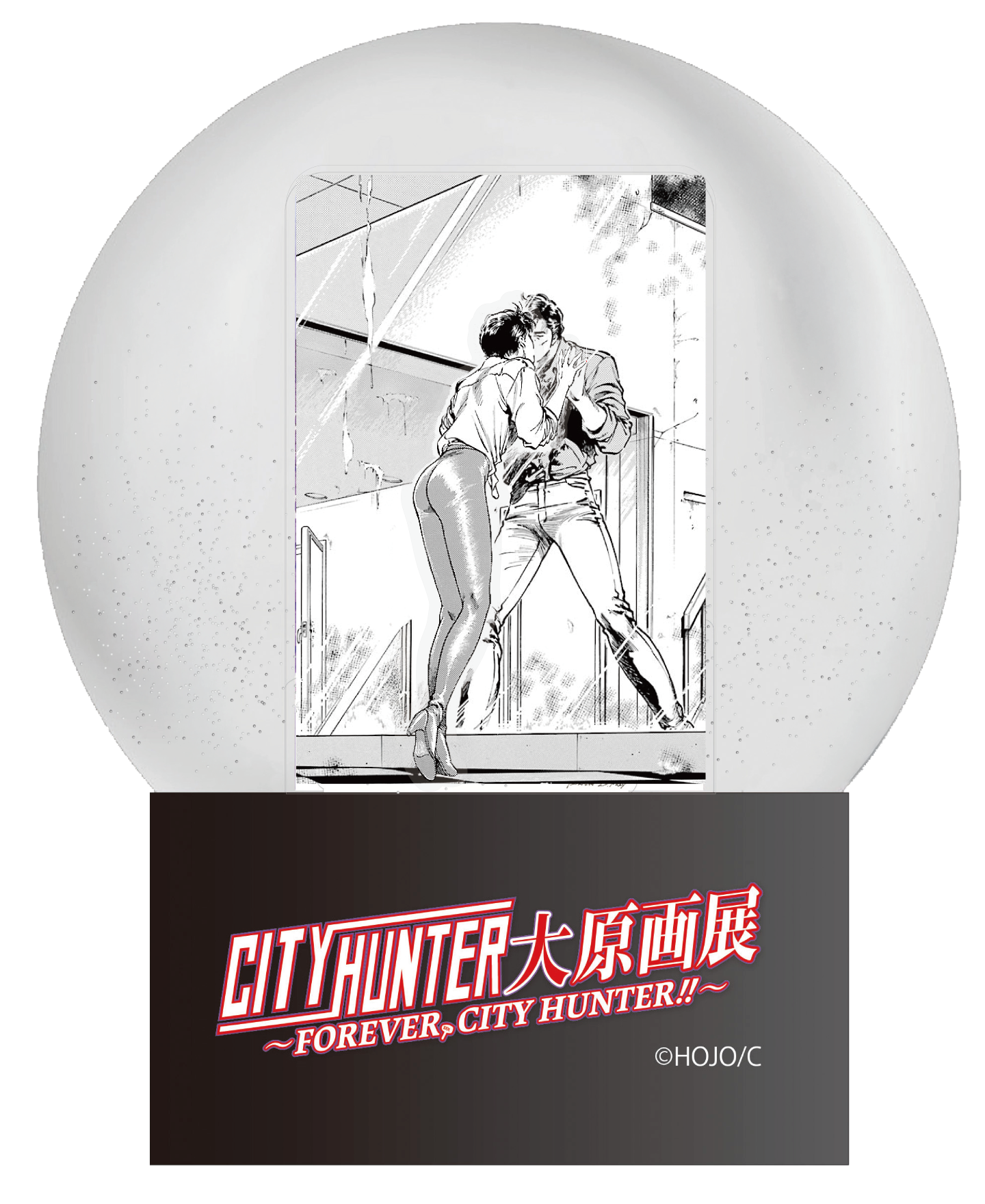

1.シティーハンター大原画展~FOREVER, CITY HUNTER!!~ ガラス越しのKISS スノードーム

作品の名シーン「ガラス越しのKISS」がスノードームとして登場!

2.シティーハンター40thビジュアル 回転アクリルスタンド

回転するアクリルスタンドです。ぜひ一度手に取って回転させてみてください。

3.10gハンマーキーホルダー

あのハンマーを重量10gで忠実にミニチュア化。見た目の再現度はもちろん、手に取ったときのリアルな重みも楽しめるファン必携のアイテムです。

ぜひこの機会に、40年の時を超えて輝き続ける『シティーハンター』の尽きることのない魅力を、心ゆくまでご堪能ください。

▼展覧会チケット情報 ※発売中

通常チケットのほか、先駆けいち早く展覧会を楽しみたい方のために、11/22-23日時指定券をご用意。ほかにも、「オリジナルスノードーム」や「オリジナルピンズ」が特典のセット券、バラエティ豊かなチケットを販売します。チケットの詳細は展覧会HPや各プレイガイドをご参照ください。

■チケット販売URL

イープラス

通期券・11/22-23日時指定券

https://eplus.jp/cityhunter40t...

JRE MALL

・通期券

https://event.jreast.co.jp/act...

・11/22-23日時指定券

https://event.jreast.co.jp/act...

■チケット詳細

11/22-23日時指定券:3,500円※1

当日券:一般 2,900円 小・中学生 1,100円

前売券:一般 2,500円 小・中学生 800円

パートナー券:4,500円※2

特典グッズ付きチケット①:10,000円※3

特典グッズ付きチケット②:13,000円※3

*全て税込です。

*特典画像はイメージです。予告なくデザインが変更になる場合があります。

※1

11月22日(土)、23日(日)、1時間毎の時間指定、入場特典(ホロステッカー)※非売品

この2日間は通常ほ前売り券・当日券ではご入場いただけません。

※2

パートナー券は期間限定販売 9月25日(木)~10月10日(金)

入場の際は2名でご来場ください。1名ずつのご入場はできません。

※3

特典グッズ①「シティーハンター大原画展オリジナルスノードーム」

特典グッズ②「シティーハンター大原画展オリジナルピンズセット」

■「シティーハンター大原画展~FOREVER, CITY HUNTER!!~」

開催期間:2025年11月22日(土)~12月28日(日)

開場時間:10:00~17:00 (最終入場 16:30)

会場:上野の森美術館(東京都台東区上野公園 1-2)

主催:東映・コアミックス

公式サイト: https://www.cityhunter-ex.jp

X: https://x.com/cityhunter_ex

Instagram: https://www.instagram.com/city...

『妃たちのオーダーメイド「セーヴル フランス宮廷の磁器-マダム・ポンパドゥール、マリー=アントワネット、マリー=ルイーズの愛した名窯-」』が、細見美術館で開催中

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

さまざまな陶磁器に焦点を当てた京都・細見美術館「陶磁器に出会う」シリーズ。10回目となる今回は、陶磁器の最高峰とされる「フランス宮廷の磁器 セーヴル」に焦点を当てた展覧会『妃たちのオーダーメイド「セーヴル フランス宮廷の磁器-マダム・ポンパドゥール、マリー=アントワネット、マリー=ルイーズの愛した名窯-」』を、2026年2月1日(日)まで開催中です。

ヨーロッパ諸国が憧れた東洋の白い磁器「セーヴル」。18世紀にマイセン窯が初めて焼成に成功しましたが、真に西洋的といえるスタイルを創り出したのは、フランスのブルボン王朝が設立した王立セーヴル磁器製作所でした。この設立にはポンパドゥール侯爵夫人と国王ルイ15世が深く関わり、贅を尽くした華やかなセーヴル磁器がその後もフランス王国、帝国、共和国によって引き継がれ、今日に至っています。

セーヴル磁器は、当時の流行を取り入れた意匠や、華麗で精緻な絵画表現、発色の繊細さを特徴とします。王侯貴族向けの注文生産であったことから現存数も限られていますが、近年、優れたセーヴル磁器のコレクションが日本でも確立されてきました。

王侯貴族向けの注文生産であったことから現存数も限られていますが、近年、優れたセーヴル磁器のコレクションが日本でも確立されてきました。

本展は国王ルイ15世からナポレオン帝政時代の作品を中心に、厳選された国内コレクション約130件の名品で構成されています。ポンパドゥール侯爵夫人や王妃マリー=アントワネットなどが、こよなく愛したセーヴル磁器の魅力が垣間見られる貴重な機会となっています。

今回は、本展からおすすめのセーヴル磁器をピックアップしてご紹介します。

第1章:ヴァンセンヌからセーヴルへーポンパドゥール侯爵夫人の夢ー

セーヴル窯の前身は、1740年頃にパリの東方にあるヴァンセンヌ城にシャンティイ窯から逃れてきた陶工デュボア兄弟に始まります。

活動を本格化させたヴァンセンヌ窯は、1756年にはポンパドゥール侯爵夫人の居城ヴェルビューに近いセーヴルへ移転して「セーヴル窯」に改称し、1759年には夫人の献言により、ルイ15世(在位1715‐1774)の全額出資によって運営される「王立磁器製作所」となりました。王立セーヴル磁器製作所の成功は、フランス国王の絶大なバックアップがあればこそ達成されました。資金だけでなく、化学者、デザイナー、彫刻家、画家、金工家など、当時の第一線で活躍する技術者・芸術家を制作に投入しました。

この時期に見られる、精緻で優美な絵付と軽やかな色彩、優雅な曲線で構成される器形は、繊細華麗な逸楽の世界を表現するロココ美術の特色をよく示しています。絵付や彫塑のモチーフには、自然な姿の花々や鳥、天使たち、田園の中で幸せそうに過ごす子供たちや愛のやり取りをする羊飼いの男女の姿などが好まれました。ポンパドゥール侯爵夫人が愛した芸術家フランソワ・ブーシェの描く世界であり、実際に絵付や彫塑の下絵をブーシェが提供した例も多く見られます。

瑠璃地紅彩金彩天使図双耳蓋付ミルクカップ&ソーサ― カップ:1755年 ソーサ―:1758年 個人蔵

把手が二つの蓋の付いたカップは温かなミルク用です。プライベートタイムのための器として注文されたのでしょう。恋の神として弓矢を持つプット(天使)が描かれています。窓絵を縁取る優雅な花文のカルトゥーシュ(装飾枠)の金彩が豪華です。

色絵花 1750-60年代 個人蔵

色絵花 1750-60年代 個人蔵

カーネーション、ラナンキュラス、チューリップ、クチナシ、薔薇などの多種にわたる磁器製の花。薄い花びらの一枚一枚まで実在の姿に忠実に形作られ、色絵が釉薬に融け込んでまるで生きた花のようです。他の窯には模倣できない完成度から人気の的になり、マイセン窯でさえセーヴル磁器の花で合作の作品を作りました。

<ポンパドゥール侯爵夫人>

本名ジャンヌ=アントワネット・ポワッソン。フランスの宮廷人でロココ文化の象徴。文化的教養があり、その美貌と才覚により1745年にルイ15世の寵姫となる。王立セーヴル磁器製作所や、建造物監督官であった実弟マリニー公の建築計画に助言を与え、また百科全書出版計画を援護するなど、文芸を保護した。ブーシェをはじめ、多くの芸術家のパトロンとして宮廷にロココ文化を広めた。

第2章:マリー=アントワネットの宮廷でー王立磁器製作所の洗練と萌芽ー

ルイ16世(在位1774-1792)はセーヴル磁器の最大のパトロン、愛好家でした。ヴェルサイユ宮殿をはじめとする王宮の数々をセーヴル磁器で満たし、王妃マリー=アントワネットに贈るほか、国内外の外交用、政治用の贈答に使用したそうです。

この時代のセーヴル窯の製品には、ポンパドゥール侯爵夫人時代の形や文様を引き継ぎつつ、より軽やかな作風に変化したものが多く見られます。それらに王妃マリー=アントワネットがリードした、当時流行の服飾や室内装飾に共通する意匠の作品が加わっています。

また、新古典主義を反映した作品も並行して作られました。ポンペイなどの古代遺跡が発見されたことに刺激された新古典主義がヨーロッパに広がると、甘美で装飾的なロココ様式に対して、ギリシア・ローマを模範とし、より均整の取れた荘重な様式を取り込んだ作品が現れます。ギリシア・ローマ彫像風の人物文や左右対称で均整の取れた抽象的な唐草文、古代風の形姿の壺など、19世紀初頭の新古典主義の盛期を予感させる作品が作られました。

長らく課題であった硬質磁器の製造技術は1773年末にヴェルサイユ宮殿の展示会に出展されるまでに至りました。1400℃以上で短時間に焼成する硬質磁器は、丈夫で生産効率が高いもの。軟質磁器はその風合いと色彩の豊かさゆえに変わらぬ人気を保ち、硬質磁器・軟質磁器両者が並行して製作される状況が続きました。

ビスク彫像「クラバットの飾り結び」原型 1766年 実年代 1770年頃 個人蔵

クラバットはネクタイの原型。女性が男性のクラバットを結ぶ愛の場面を描いた彫像で、室内や食卓の飾り用に作られました。セーヴル窯の無釉白磁(ビスク)彫像は純白の大理石風の風合いが人気を博し、現代に至るまで作られ続けています。

黄地色絵鳥図皿 1793年 個人蔵

淡い黄色の帯文様の皿の中央には、自然界そのままの鳥の姿を映した絵が描かれています。フランスの博物学者、数学者、植物学者であるジョルジュ=ルイ・ルクレール・ド・ビュフォンは1770-86年にかけて『鳥類自然誌』を出版し、それに基づいた写実性のある絵付が好評となりました。

色絵金彩真珠花文皿 1781年 Masa’s Collection蔵

この「真珠と矢車菊の帯飾り」のサーヴィスは、マリー=アントワネット王妃が注文した中で最も点数の多い293点からなります。帯文様は真珠と矢車菊で、清楚な雰囲気を作り、軟質磁器の柔らかい白色が目立っています。

<ルイ16世>

ブルボン朝第5代のフランス国王。ルイ15世の孫。在位中の1789年にフランス革命がおこり1792年に王権が停止され、翌年1793年に処刑された。フランス最後の絶対君主であり、フランス最初の立憲君主である。1770年頃からルイ16世の治世を通じて「ルイ16世式」と呼ばれる装飾様式が流行した。古代遺跡発見の美術品に刺激された「ギリシア風」が風靡し、前時代の動きに富んだ様式とは対照的に直線的な要素が増え、古典的な節度と均整を重視した典雅明快なものとなった。

<マリー=アントワネット>

フランス国王ルイ16世の王妃。神聖ローマ皇帝フランツ1世とオーストリア女大公マリア・テレジアの第15子としてウィーンに生まれたオーストリア皇女。フランスとオーストリアの同盟に伴う外交政策の一環として1770年にフランス王太子(のちのルイ16世)と結婚。1774年ルイ16世の即位と共にフランス王妃となる。1789年にフランス革命が勃発し、1793年に処刑された。ルイ15世死後から80年代にかけて宮廷のモードに大きな影響力を持った。

第3章:マリー=ルイーズとナポレオンの時代ー改革とアンピール様式ー

約10年間続いたフランス革命により、セーヴル窯は存亡の危機に見舞われました。重要な顧客である貴族の多くが死亡するか亡命したためです。財政難に陥り、運営組織も革命の影響で混迷しました。

しかし、ヨーロッパ中で得ていた高い名声のためか、その閉鎖は免れました。1800年に内務大臣のリュシアン・ボナパルトの通達により、年若いアレクサンドル・ブロンニャールが所長となりました。ブロンニャールは優秀な化学者、鉱物学者、地質学者であっただけでなく、合理的な考えを持った管理者、経営者として優れた能力を発揮し、没年まで所長としてセーヴル窯の近代化に努めました。コストのかかる軟質磁器の生産をやめ、生産効率の良い硬質磁器生産に大きく舵を切りました。

王侯貴族の私生活に資するような細々とした器種はなくなり、記念碑的なテーマ性を持った連作ものや公的傾向の強い正餐用サーヴィス、威信財的な大型の壺類などを歴代の国家元首の好みに沿って製作しました。技術をさらに高め、油絵に比肩する絵画的な絵付作品も製作しました。また、新古典主義を反映した、荘重・謹厳な趣のアンピール(帝政)様式を創出しました。

ナポレオン皇帝もセーヴル磁器に着目し、外交用・贈答用として活用しました。最初の皇妃ジョセフィーヌ、そしてオーストリア・ハプスブルク家からナポレオン皇帝に嫁ぎ、皇嗣を産んだマリー=ルイーズもセーヴル磁器を愛用しました。奇しくもマリー=ルイーズが亡くなった1847年はブロンニャールが亡くなった年でもあります。そこで一つの時代が終わりました。

金地色絵昆虫文台皿付砂糖壺 1807年 Masa’s Collection 蔵

伝承によれば、ナポレオン1世が使ったとされる砂糖壺です。ナポレオンが好んだエジプト的な造形を金色で覆い、実物さながらの昆虫をその中央に配しています。その斬新さからくる印象は、ナポレオン1世にふさわしいものと言えるでしょう。

淡紅地金彩コーヒーサーヴィス 1838年 個人蔵

このコーヒーサーヴィスの特色は「ゴドロン」と呼ばれる丸みを持つ畝(うね)の造形にあります。西洋の装飾では、柱、壺類やグラスなどの胴部のデザインに多用されています。ほかに白色、青色などの同じサーヴィスがありますが、ピンクは珍しいそうです。

淡青地色絵金彩出漁図皿 1839年 個人蔵

こちらは絵付というカテゴリーを逸脱する技量を発揮したアンブローズ・ルイ・ギャルヌレによる漁の風景のサーヴィスです。描かれた図柄はすべて異なる風景で、海上で漁をする男たちの一瞬の動きを見事に描き出しています。

以上、京都・細見美術館にて開催中の陶磁器の最高峰とされる「フランス宮廷の磁器 セーヴル」に焦点を当てた展覧会『妃たちのオーダーメイド「セーヴル フランス宮廷の磁器-マダム・ポンパドゥール、マリー=アントワネット、マリー=ルイーズの愛した名窯-」』についてご紹介しました、ぜひ会場に足を運んで、セーヴル磁器の世界感に浸ってみてはいかがでしょうか。

■妃たちのオーダーメイド「セーヴル フランス宮廷の磁器-マダム‧ポンパドゥール、マリー=アントワネット、マリー=ルイーズの愛した名窯-」

会期:2025年10⽉25⽇(⼟)ー2026年2⽉1⽇(⽇)

開館時間:午前10時〜午後5時

休館⽇:毎週⽉曜⽇(祝⽇の場合、翌⽕曜⽇)、年末年始(2025年12⽉22⽇(⽉)ー1⽉5⽇(⽉))

⼊館料:⼀般 2,000円 学⽣ 1,500円

主催:細⾒美術館 京都新聞

後援:京都市内博物館施設連絡協議会、在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ

会場:細⾒美術館 京都市左京区岡崎最勝寺町6-3 http://www.emuseum.or.jp

事前予約不要 | 混雑時は⼊場をお待ちいただく場合があります。

1950年代から1960年代の日本の女性美術家による、アクションへの対抗意識と独自の挑戦の軌跡「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」

「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」展示風景 (左)山崎つる子《作品》1957/2001年 芦屋市立美術博物館蔵 (右)山崎つる子《作品》1964年 芦屋市立美術博物館蔵

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

1950年代から60年代にかけての女性美術家たちの創作活動を「アンチ・アクション」というキーワードから見直し、日本の近現代美術史の再解釈を試みる展覧会「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」が、2025年11月30日(日)まで愛知県・豊田市美術館にて開催中です。

当時、日本では短期間ながら女性美術家が前衛美術の領域で大きな注目を集めました。これを後押ししたのが、欧米を中心に隆盛し、フランス経由で流入した抽象芸術運動「アンフォルメル(非定型)」と、それに応じる批評言説でした。

「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」展示風景 (手前)多田美波《周波数37303030MC》1963年 東京国立近代美術館蔵

しかし「アンフォルメル」が一時的な「旋風」に過ぎなかったとの反省のもと、「アクション・ペインティング」という様式概念がアメリカから導入されるのに伴い、そうした女性芸術家たちは如実に批評対象から外されていきます。豪快さや力強さといった男性性と親密な「アクション」の概念に男性批評家たちが反応し、伝統的なジェンダー秩序の揺り戻しが生じたのです。

中嶋泉氏は『アンチ・アクションー日本戦後絵画と女性画家』(2019年)で、こうした経緯を分析したうえで、「アクション」時代に別のかたちで応答した女性の美術家たちの創作を指し、「アンチ・アクション」という言葉を提案しました。

田中敦子《Work 1963 B》1963年 豊田市美術館蔵 ©Kanayama Akira and Tanaka Atsuko Association

福島秀子《作品 109 》1959年 高松市美術館蔵

本展では、ジェンダー研究の観点から美術史の読み直しを図る『アンチ・アクション』を起点に、むやみに神秘化され、あるいは歴史的な語りから疎外されてきた芸術家たちを紹介しています。同書で中心的に語られた草間彌生、田中敦子、福島秀子の3人をはじめ、これまでの先行研究の蓄積と本展のための調査をふまえ、計14名による作品約120点を展示。

豊田市美術館は、本展が同時代の美術史研究の成果を広く紹介するとともに、多くの方々にとって作品あるいは作品の評価というものの見え方を、さらに豊かにする機会となってくれればと語っています。

ぜひ、会場に足を運んで「彼女たち」のアクションへの対抗意識と、独自の挑戦の軌跡にご注目ください。

【出品作家】

赤穴桂子、芥川(間所)紗織、榎本和子、江見絹子、草間彌生、白髪富士子、多田美波、田中敦子、田中田鶴子、田部光子、福島秀子、宮脇愛子、毛利眞美、山崎つる子

■アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦

会期:2025年10月4日(土)ー11月30日(日)

開館時間:10時〜17時30分(入場は17時まで)

休館日:月曜日(11月3日、24日は開館)

観覧料:一般1,500円、高校・大学生1,000円、中学生以下無料

*オンラインチケット、前売券及び20名以上の団体は200円割引(他割引との併用不可)

*本チケットで美術館本館のコレクション展及び髙橋節郎館の展示もご覧いただけます。

*国際芸術祭あいち2025フリーパス又は1dayパスご提示で100円割引(他割引との併用不可)

*高校・大学生の方は、学生証をご提示ください。

*観覧料の減免について(要証明)

– 障がい者手帳をお持ちの方(介添者1名)

– 豊田市内在住又は在学の高校生の方

– 豊田市内在住の18歳以下の方(満18歳から最初の3月31日まで)

– 豊田市内在住の満70歳以上の方

– その他、観覧料の減免対象者及び割引等についてはこちらをご確認ください。

主催:豊田市美術館

共催:朝日新聞社

学術協力:中嶋泉

存在の宇宙、認識の宇宙を体感できる「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」が、2025年10月7日にオープン!

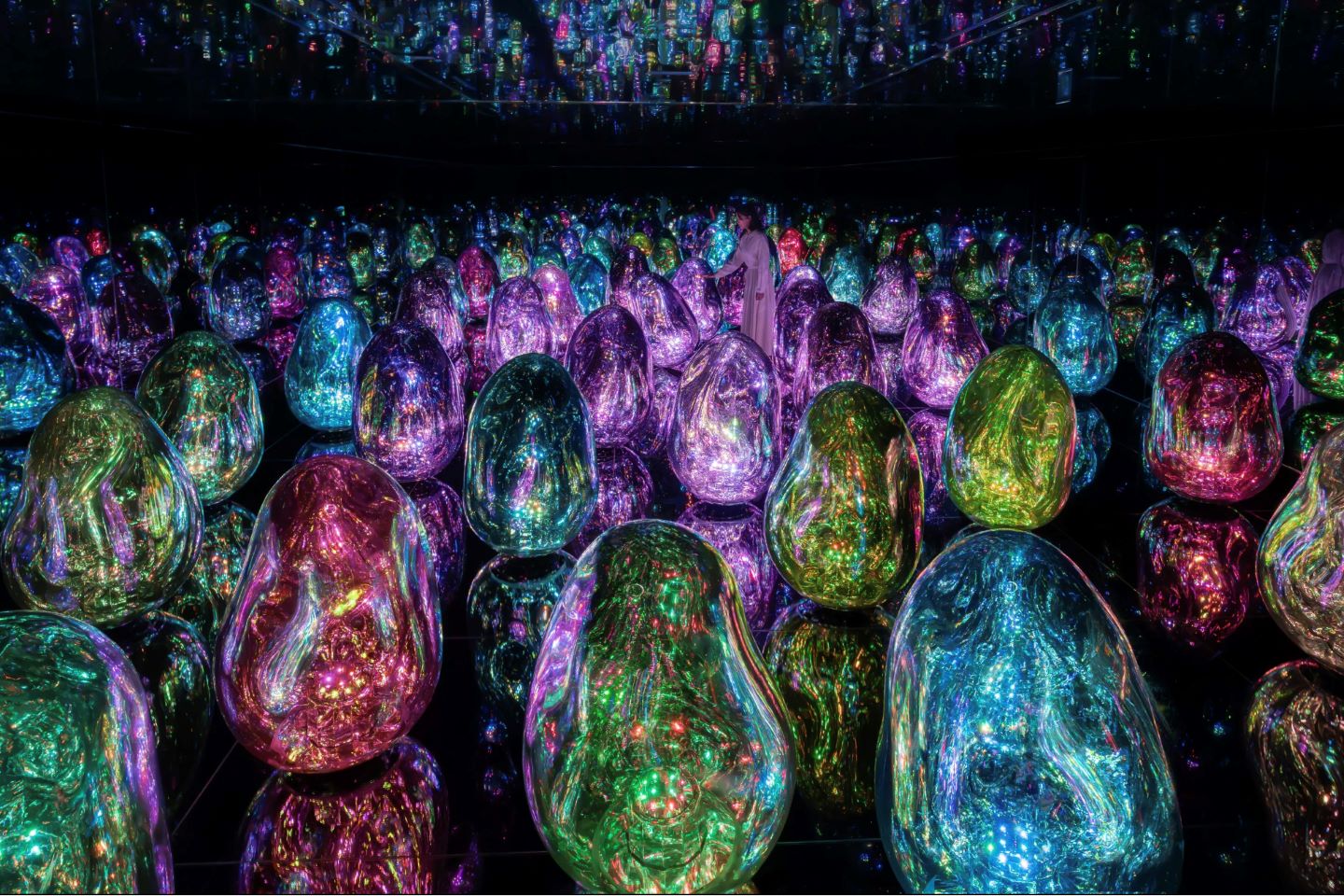

チームラボ《メガリス》©チームラボ

チームラボ バイオヴォルテックス 京都

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

チームラボ バイオヴォルテックス 京都有限責任事業組合と、アートコレクティブ「teamLab(チームラボ)」は、京都市が進める京都駅東南部エリアプロジェクトの一環として、京都市南区に常設アートミュージアム「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」を、2025年10月7日(火)にオープンしました。

京都駅徒歩圏内に位置する本ミュージアムは、延べ面積約10,000平方メートルの空間が、日本未発表作品を含む50以上の作品群で構成される、国内最大規模のチームラボのミュージアムです。

チームラボは集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、そして自然界の交差点を模索している国際的な学際的集団です。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されています。

ここで、チームラボのあゆみについてご紹介。チームラボは「集団的創造の実験の場」として、2001年に代表の猪子寿之氏とその友人4名によって創業されました。チームラボの関心は、多様な専門家たちが知恵を出し合って作っていく過程を通して新たな経験を生み出すことにあり、アートによって、人間と自然、そして自分と世界との新しい関係を模索したいと思っているとのこと。

チームラボ は設立以来、デジタルテクノロジーを使った新しいアートを創っており、デジタルによる新たなアートを創ることで人類の価値観を変え、人類を前に進めたいと、起業当初から考えていました。当初、アートで経済的にチームを維持する方法を想像できていなかったそうですが、一方でチームラボはデジタルテクノロジーや創造性の力を信じており、ジャンルに囚われることなく新しい作品を作り続けていました。経済的にチームラボを存続させるために、ウェブやシステムのようなソリューションといった、クライアントからの受託の仕事をしていました。

社会的にはソリューションの仕事のほうが評価されていてお金になる一方で、アートは評価されずまったくお金にならない、そんな状況がしばらく続いていました。そんな中、現代美術家の村上隆氏に「世界で発表しなさい」とアドバイスをいただき、2011年に台北のカイカイキキギャラリーにて、初めての個展を開催したことが、今の国際的なアートワールドでアート活動への大きなきっかけとなりました。

以降、シンガポールビエンナーレ2013をはじめ、世界の大都市で開催される現代アート展にて作品を展示する機会が増えていきました。2014年には、ニューヨークのペースギャラリーがチームラボの作品展示を支援してくれるようになります。2014年にチームラボ初の単独アート展「チームラボ 踊る!アート展と、学ぶ!未来の遊園地」を東京で開催し、以降、ニューヨーク、ロンドン、パリ、シンガポール、シリコンバレー、北京、台北、メルボルンなど世界各地で常設展およびアート展を開催しています。

オープンを記念して実施されたオープニングテープカットセレモニーでは、松井孝治京都市長、下村あきら京都市会議長、九十九壽雄山王学区自治連合会長、そしてチームラボ代表猪子寿之氏がテープカットを行いました。

<京都市長 松井孝治氏のコメント>

本年10月、京都駅東南部エリアに常設アートミュージアム「チームラボバイオヴォルテックス京都」が開業することを心から嬉しく思います。

チームラボの皆様は、国内外問わずアートの概念を覆すような新たな感動体験を創造してこられました。今世界では終わりの見えない戦争が相次ぎ、孤立や分断が広がっています。そんな時代だからこそ、テクノロジーとアート、作品と鑑賞者など、あらゆる境界を乗り越えてきたチームラボの作品は、多くの人々の心を揺さぶることでしょう。

今回のミュージアムの開業をきっかけに、長年多文化共生の取組を重ねてきた東南部エリアの歴史的な文脈に新たな風を吹き込み、京都の更なる活性化にも大きく寄与するものと期待しています。

京都市といたしましても、本ミュージアムの開業をきっかけに、文化芸術によるまちづくりを一層進めると共に、日本中、世界中の人々から、住みたい、働きたい、活躍したいと思われ、選ばれるまちとなるよう、様々なチャレンジを重ねてまいります。

<チームラボ代表 猪子寿之氏のコメント>

チームラボの初期、空間の平面化の論理を模索していた頃、京都の寺院や庭園を訪れる中で、日本の古典絵画が「歩きながら体験する身体的な空間芸術」であることに気づきました。

作品世界が身体と連続し、人々の存在によって変化し、自分と一体となる身体的美術、そして意志のある身体で歩きながら体験していく、無限に広がる身体的な空間芸術をつくろうと思ったのです。そして、作品同士も関係しあい、境界なく連続し、連続することそのものが美しいと感じるような、境界なく連続する一つの世界を模索しはじめました。

私たちは、やがて存在そのものを模索しはじめました。物体ではなく、特別な環境を創り、環境が生んだ現象によって作品を創ることを模索したのです。そして、それらを「環境現象」と呼ぶことにしました。

また「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」では、物体ではないものの存在を、人間の認識の世界で作り上げることを試みはじめました。物体的ではないものを、身体と認識によって彫刻するのです。ここは、新しい存在の可能性を感じ、認識が拡張する場所。存在の宇宙、認識の宇宙なのです。

「チームラボバイオヴォルテックス京都」は、「環境が現象を生み、その現象が存在を創る」という「環境現象」をコンセプトにした日本未発表作品《質量も形もない彫刻》をはじめ、初公開作品《メガリス》、《生と回帰の儚い抽象》、そして教育的なプロジェクトをテーマとした、複雑で立体的な創造的運動空間「運動の森」や、共創(共同的な創造性)のための「学ぶ!未来の遊園地」、スケッチファクトリーなど、50以上の作品群で構成されています。

次に、おすすめの作品を3点厳選してピックアップします。

1.《質量も形もない彫刻 / Massless Amorphous Sculpture》

チームラボ《質量も形もない彫刻》©チームラボ

浮遊する巨大な彫刻は、泡の海から生まれ、質量の概念を超越し、地面に沈むこともなく、天井まで上がりきることもなく、空間の中ほどを漂う。この浮遊する彫刻の存在の輪郭は曖昧で、千切れて小さくなったり、くっついて大きくなったりする。人がこの彫刻に身体ごと入り込んでも存在は維持され、人々によって壊されても、自ら修復する。しかし、塊は、自ら修復できる範囲を超えて破壊された時、修復が追いつかず崩れていく。そして、人々が押したり、横にのけようとしても、この彫刻を動かすことができないし、人々が風をあおげば、彫刻は散り散りになってしまう。人間の物理的な行為では、この彫刻を動かすことすらできない。

この空間には、物質は、水と空気とごく普通の石鹸しか存在していない。空間を泡で埋め尽くし、特異な環境を創り、空間にエネルギーの秩序を生み出す。そうすると、泡の海から巨大な塊が生まれ、浮き上がり、中空に定常する。

現在の生物学上は、生命の定義を厳密に行うことはできていないが、便宜的に、細胞を構成単位とし、代謝し、自己増殖できるものを生物と呼んでいる。つまり、全ての生物は、細胞でできている。そして、全ての細胞は、脂質二重層で構成された細胞膜で包まれている。二重層の外側は親水性、二重層の層と層の間は疎水性で、包んでいる袋の外側も内側も水である。石鹸の泡も、同じように、脂質二重層の膜に包まれていて、この彫刻を構成している泡は、構造的には細胞膜と同じである。ただし、泡の二重層は細胞とは逆に、二重層の外側は疎水性、二重層の層と層の間は親水性になっているため、袋の外側も内側も空気である。つまり、細胞が水中の袋状の膜であるならば、泡は空気中の袋状の膜である。

この彫刻は、生物の構成単位である細胞と同じ構造の物質と、環境が生んだエネルギーの秩序によって創られている。

生命も、外部から食物として物質とエネルギーを取り込み、物質を排出し、エネルギーを外に散逸させながら、秩序構造をつくりあげている。生命は、渦と同じように、外部環境が生む物質とエネルギーの流れの中にある存在であり、その存在の輪郭は曖昧なのである。

生命の構造は、その流れがつくるエネルギーの秩序であり、生命は、物質とエネルギーの流れの中にある奇跡的な現象かもしれないのだ、とチームラボは語っています。

2.《呼応する小宇宙 - 固形化された光 / Resonating Microcosms - Solidified Light》

チームラボ《呼応する小宇宙 - 固形化された光の色》©チームラボ

チームラボは色の概念を更新することを試みている。ovoidは「固形化された光の色」と名付けられた新しい概念の色、32色で変化していく。

ovoidは太陽の下では周りの世界を映しはじめ、太陽が沈むと共に、もしくは暗い場所ではovoidは自ら光り輝き出す。

ovoidは人に押されると、その光を強く輝かせ音色を響かせ、自ら立ち上がる。周辺のovoidも次々に呼応し同じ光を輝かせ、同じ音色を響かせ連続していく。

ovoidは、人々が何もしない時ゆっくりと明滅をはじめ、周りの世界を映しはじめる。屋外では、雨が降ったり風が吹くと反応する。作品空間は、そこにいる人々のふるまいや環境の影響を受けながらインタラクティブに変容し、人々と環境を作品の一部にしていく。それにより、作品と人々と環境、それから自分と他者が境界なく連続していく。

3.運動の森

「運動の森」 ©チームラボ

「世界を身体で認識し、立体的に考える」をコンセプトとした立体思考の運動空間。複雑で立体的な空間で、強い身体性を伴って、身体によって時間変化する4次元世界に没入します。

以下、「運動の森」のコンセプトをご紹介します。

学校では身体を固定されている

学校のテストでは、「席に座って一人で静かに」受けさせられます。このことに象徴されるように、これまでの知は、身体を固定して、情報量を限定した状態で脳を動かすことでした。「1+1=」という問題があったとして、その情報量は数バイトです。つまり、身体を捨てている状態で、言語や数字という、情報量で言うと極めて少ない情報を脳で処理している状態を「知」と呼び、学校で訓練されてきたのです。ところがぱっと自分の周りを直接見渡したならば、世界は圧倒的な情報量でできているのです。

人間や世界に関わっていく力

社会性、リーダーシップやコミュニケーション能力など様々な言葉がありますが、どれも、人間や世界に関わっていく力です。そのような力は、周りにいる人々の表情や態度、周りを見渡した状況など、空間における刻々と変わる膨大な情報量を処理している非常に知的な活動です。そしてそれは、学校での勉強のように、身体を固定して限定された極小の情報量に対して働かせる知性とはだいぶ違う知的な活動なのです。

人間は世界を身体で捉え、身体で考えている

人々が感動する物語を創ったり、話したりすること、それは、正しく文章を書く訓練をいくらしたところで、できるようにはならないでしょう。自らの身体で世界を切り開いていく中で培われた経験から、その物語は紡ぎだされているのです。

人間はもっと身体で世界を捉え、身体で考えているのです。

身体は巨大な情報ネットワーク

実際、脳が身体に指示しているだけではなく、身体は、体の中のあらゆる臓器や細胞が、ダイナミックな情報交換を繰り広げている、巨大な情報ネットワークであることがわかってきています。例えば、身体を動かす筋肉や骨が、海馬(記憶や空間認識能力に関わる脳の部位)の発達や海馬へ記憶することの指示をしていることがわかってきているのです。

空間認識能力

近年、物体同士の空間的な関係を理解し、記憶する能力である空間認識能力が言語能力や数学力に匹敵するほど重要だといわれています。空間認識能力はクリエイティビティやイノベーションにおいて主要な役割を果たしうるといわれているのです。

そして、空間認識能力に関係する海馬は、自らの身体によって多様で複雑な空間を探検し歩き回ることで発達することもわかってきています。ネズミの実験では、多様で複雑な空間を探索したネズミの海馬は、そうではないネズミの4万倍も多くの神経細胞を持ち、海馬の体積を15%増加させ、高い空間認識能力を持つのです。しかし、現代の子供は外で自由に遊べていません。ある調査によると、1981年から1997年の間に米国の子供が自由に遊ぶ時間は25%も減少しているのです。

※科学雑誌「ノーティラス」For Kids, Learning Is Moving

立体思考、高次元思考

空間認識能力とは、空間だけの話ではないのです。それは立体的に世界を捉えたり、物事を立体的に考える能力に繋がっていくものだと考えています。僕らはそれを「立体思考」、さらに高次元で考えることを「高次元思考」と呼んでいます。

チームラボは、本事業を通して、京都市が京都駅東南部エリアにおいて目指す、文化芸術や若者を基軸としたまちづくりの推進に貢献していくとのこと。ぜひ会場に足を運んで、チームラボの創造する世界感に思う存分浸ってみてはいかがでしょうか。

■チームラボ バイオヴォルテックス 京都

京都市南区東九条東岩本町21-5

https://maps.app.goo.gl/hykGEn...

開館日:2025年10月7日(火)

開館時間:9:00 - 21:00

*最終入館は19:30

*開館時間が変更になる場合があります。公式ウェブサイトをご確認ください。

休館日:11月4日(火)、11月18日(火)、12月2日(火)、12月16日(火)

*休館日が変更になる場合があります。公式ウェブサイトをご確認ください。

チケット価格:

・エントランスパス(入場日時指定)

来場と時間を事前に指定して購入するチケットです。

* 大人料金は変動価格制を導入しております。来場日や時間帯によって料金が異なりますので、詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

大人(18歳以上):3,400円〜

中学生・高校生(13 - 17歳):2,800円

子ども(4 - 12歳):1,800円

3歳以下:無料

障がい者割引:大人価格の半額

・フレキシブルパス(入場時間指定なし)

入場日のみを指定して購入するチケットです。当日は開館時間内であれば、いつでもご入場いただけます。

大人/子ども: 12,000円

チケット購入:https://www.teamlab.art/jp/e/k...

協賛:CHIEF、Klook、サードウェーブ

約1800㎡の巨大空間で、音と映像に包まれる没入型芸術体験ができるイマーシブアートを展開「THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP」

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

「TOYOTA GROUP」 は、神奈川県横浜市の山下ふ頭 4 号上屋にて、リアルな文化体験と心を育む学びの瞬間を提供するイマーシブ・ミュージアム「THE MOVEUM YOKOHAMA(ザ・ムービアム ヨコハマ)by TOYOTA GROUP」を、2025年12月20日(土)から2026年3月31日(火)まで開催します。

TOYOTA GROUPは、横浜の歴史、また横浜市が掲げる文化芸術創造都市施策の理念に共感し、山下ふ頭にて、“移動と感動”の「MOVE」を提供するための「場づくり」として「ザ・ムービアム ヨコハマ」を展開。約1800㎡の巨大空間で、音と映像に包まれる没入型芸術体験ができるイマーシブアートで、自分が作品の一部となる一体感や画家の視点を追体験できます。

オープニングを彩るのは、グスタフ・クリムトからエゴン・シーレまでの激動の世紀末ウィーン芸術を表現した「美の黄金時代」と、美しい映像と音で世界を体感する「LISTEN.」の新シリーズ「ONE MOMENT」の2つのアート作品となっています。

TOYOTA GROUP は、社会を支えるモビリティカンパニー集団として、移動手段の提供に留まらず、人々の心に寄り添い、感動の「MOVE」を与えることを目指し活動しています。これまで TOYOTA GROUP では、オーケストラやアーティストの皆さまに、販売店やオフィスの社屋を“コンサート会場”や“キャンバス”として開放する取り組みを長年続けてきました。その取り組みを更に広げ、今秋、青海・お台場エリアに、スポーツと音楽の聖地を目指す「TOYOTA ARENA TOKYO」を開業。そして今冬、世界と日本文化の“交差点”であり、伝統と革新の出会いが繰り返されることで豊かな『文化』が花ひらいた都市の一つである横浜で、アートを軸にした文化教育発信施設「ザ・ムービアム ヨコハマ」をオープンします。

山下ふ頭4号上屋エリア一帯をアートスペースとする他、トヨタのモビリティ(トヨタ自動車が開発したさまざまなモビリティサービスに活用できるバッテリーEV:e-Palette)を活用したエリア内の回遊性を高める移動サービスを展開するなど、横浜市・山下ふ頭エリアの賑わいづくりに貢献していくとのこと。

〈コンテンツ紹介〉

■ウィーン世紀末芸術「美の黄金時代」グスタフ・クリムトとエゴン・シーレ~光と影の芸術家たち~

激しい文化的な革新の時代で、ヨーロッパの前衛芸術の中心地の一つと位置づけられていた、20 世紀への替わり目の世紀末ウィーンを探る芸術の旅を、没入型のデジタル展示で体験することができます。

スポットライトを当てるのは、装飾的な優雅さとウィーン分離派のリーダーとして知られるグスタフ・クリムトと、感情を揺さぶる生々しい作品によってこの時代の実存的な不安を写し取ったエゴン・シーレの二人の現代美術の巨匠。

没入型テクノロジー、大がかりなプロジェクション、サウンドスケープを駆使することで、空間が変貌し、引きずり込むような視覚的・感覚的体験が得られます。

■「LISTEN.」ONE MOMENT

未来へ紡ぐ「音」のタイムカプセル「LISTEN.」は、10年をかけて世界の音楽文化を巡り、「音」の宝を映像に収めてきました。東西を結んだ騎馬民族のリズム、流浪の民のメロディ、心をひとつに結ぶ歌の宴、祖先より受け継がれる魂のダンス……イマーシブアートと融合した新シリーズ「ONE MOMENT」では、生きる力を育む「音」を旅します。

「世界を『体感』しよう! 歌い、奏で、踊り、笑い、地球をもっともっと愛してゆこう!」

(「LISTEN.」プロデューサー 山口智子)

■山口智子(プロデューサー)プロフィール

2010年から10年かけて世界の音楽文化を巡り、映像ライブラリーに収めるプロジェクト「LISTEN.」を開始。短編作品や映画を制作。https://www.the-listen-project...

2025 年には、ブダペストの「HOUSE OF MUSIC HUNGARY」にて、「LISTEN.」のエキシビションを開催。二次元コードから音楽映像を「体感」できる書籍「LISTEN.」(生きのびるブックス)を発刊。

YouTube チャンネル「山口智子の風穴!?」では、日本再発見の旅を配信中。

https://www.youtube.com/@tomok...

以上、「TOYOTA GROUP」が手掛ける、音と映像に包まれる没入型芸術体験ができるイマーシブアート「ザ・ムービアム ヨコハマ」についてご紹介しました。チケットは、本日2025年10月23日(木)より販売を開始しています。ぜひ、会場に足を運んで「ザ・ムービアム ヨコハマ」の世界感を体感してみてはいかがでしょうか。

■「THE MOVEUM YOKOHAMA(ザ・ムービアム ヨコハマ)by TOYOTA GROUP」

神奈川県横浜市山下ふ頭4号上屋 (神奈川県横浜市中区山下町 279-9)

開業日:2025年12月20日(土)〜2026年3月31日(火)

開館時間:日曜日〜木曜日・祝日 10:30〜19:30

金曜日・土曜日・祝前日 10:30〜20:30

チケット料金:

【金額は税込/オンライン販売開始=2025年10月23日(木)】

一般:オンライン販売=3,000 円 当日会場販売=3,800 円

大学生・高校生・専門学校生:オンライン販売=2,000 円 当日会場販売=2,700 円

小・中学生:オンライン販売=1,200 円 当日会場販売=1,900 円

障がい者手帳をお持ちの方:オンライン販売=2,500 円 当日会場販売=3,300 円

未就学児:無料

https://global.toyota/info/the...

公式X:https://x.com/MOVEUM_YOKOHAMA

公式 Instagram:https://www.instagram.com/move...

主催:TOYOTA GROUP

後援:オーストリア大使館/オーストリア文化フォーラム東京、オーストリア大使館観光部、横浜市にぎわいスポーツ文化局、横浜港ハーバーリゾート協会、横浜市観光協会、横浜市芸術文化振興財団、横浜商工会議所、朝日新聞社、神奈川新聞社、tvk(テレビ神奈川)、FM ヨコハマ、J-WAVE

協力:文化庁、山下公園通り会、協同組合元町エスエス会、横浜中華街発展会協同組合、横浜港振興協会、横浜高速鉄道、Y Cruise、横浜マリンタワー、ホテルニューグランド、神奈川トヨタ自動車、ウエインズトヨタ神奈川

特別協力:エプソン販売、TMONET、Quantum Mesh

制作協力:TIS

世界屈指のミックスカルチャー都市、東京を舞台に展開。日本最大級のデザイン&アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO」が2025年10月31日に開幕!

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

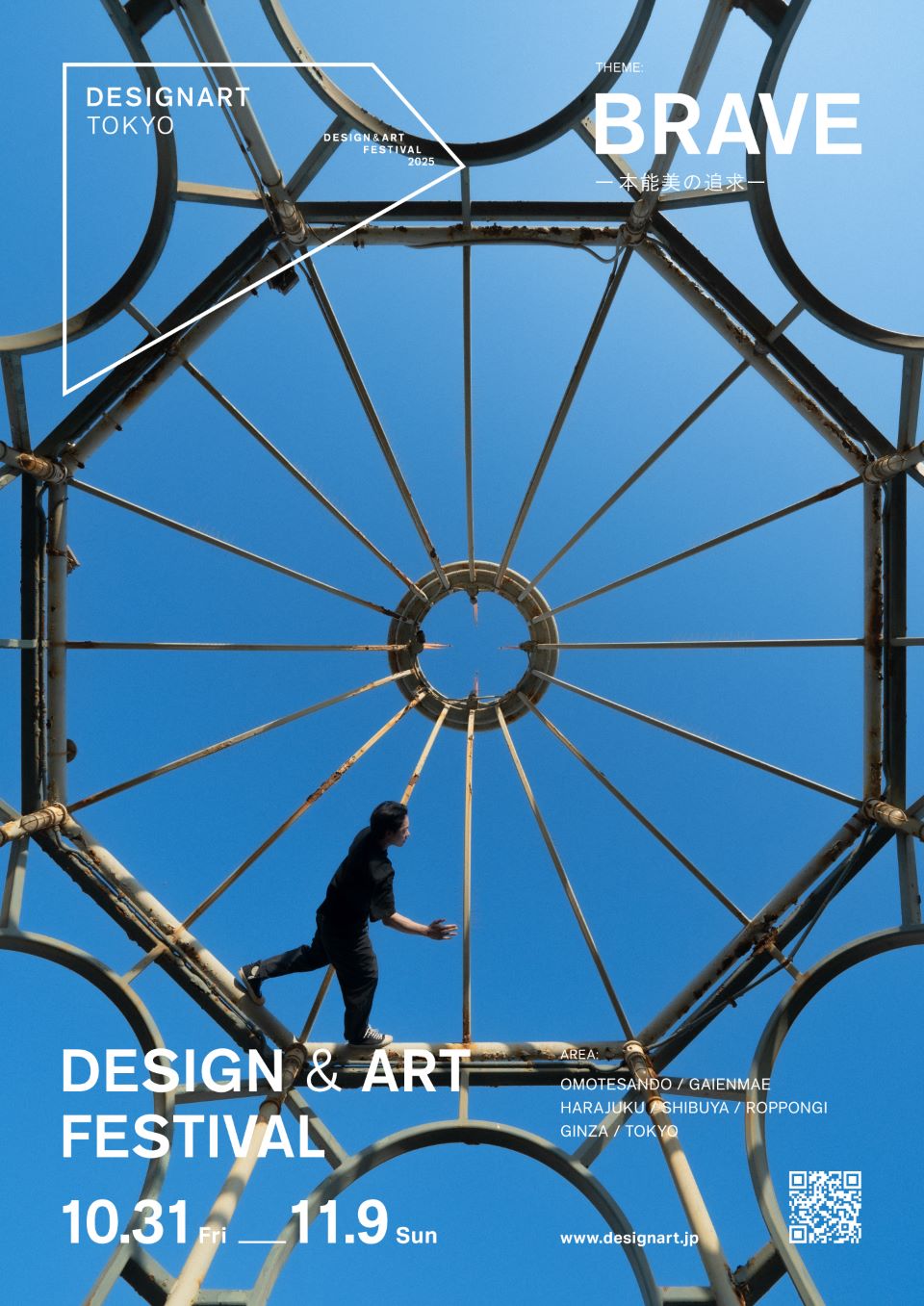

世界屈指のミックスカルチャー都市、東京を舞台に、デザイン、アート、インテリア、ファッション、テクノロジーなど、多彩なプレゼンテーションを都内各所で繰り広げる回遊型イベント「DESIGNART TOKYO(デザイナートトーキョー)」。昨年のべ22万人の来場者が訪れた日本最大級のデザイン&アートフェスティバルが、今秋も2025年10月31日(金)〜11月9日(日)の間、都内7エリアにて開催されます。

9年目を迎える今年のテーマは「Brave 〜本能美の追求〜」。自身の経験や信念を貫き通し、革新的でひたむきさを感じる作品が秋の東京の街を彩ります。以下、テーマステートメントをご紹介します。

「Brave 〜本能美の追求〜」ステートメント

「時代の転換期、無難なデザインやアートは本当のクリエイションと呼べるのだろうか。今こそ、直感を信じ、かつてない感動を生み出す“勇敢さ”が必要だ。「機能美」から「本能美」へ。時間を越えて愛され続ける、本質的価値へ。「本能美」と人の喜びが結びついたとき、想像以上の未来がやってくる」

次に、本イベントのハイライトを、一部ピックアップします。

オフィシャルエキシビション「DESIGNART GALLERY」

30を超える注目展示による体験型展示やトークセッションなど、多角的に世界の最新クリエイションを堪能できる大規模集合展。

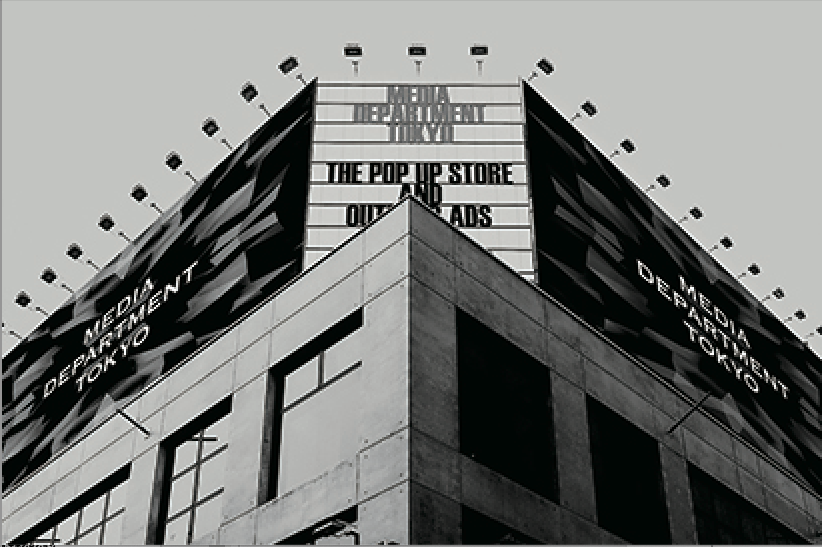

国内外から多くの人が集まる文化発信都市「渋谷」の中心に位置し大きな存在感を放つ「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」に、日本をはじめ、フランス、オランダ、スウェーデンなど世界各国から斬新なクリエイションが集結します。

■1F

参加ブランド・クリエイター(順不同・敬称略):THE LIONS、 LIXIL 、ZEN

THE LIONS

2023年に分譲マンションブランド「ライオンズマンション」のリブランドを行い、同年本イベントでも発表を行った、株式会社大京による「THE LIONS」は、リブランドして2年が経過した今年、“人生の価値を高める全く新しい家づくりに挑戦する”という考えのもと、人の関係性をつくる新プロジェクトを、建築家・永山祐子氏とともに開発しました。本プロジェクトについて、DESIGNART TOKYO 2025にて初お披露目いたします。

LIXIL/無為に斑 - 空間構成要素の再構築 -

豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的な建材製品を開発、提供するLIXILは、床・壁・天井といった、空間において重要ではあるものの未開拓な領域において、新たな可能性を探索するインスタレーション展示「無為に斑 - 空間構成要素の再構築 -」を出展します。

住まいのスタンダードや価値観がめまぐるしく多様化する今、人々が求めるのはこれまでの延長にある合理的な形ではなく、より本質的な価値ではないでしょうか。本展示は、そうした多様な時代におけるLIXILからの問いかけであり新たな方向性を示す試みです。空間の均一性や画一性を超え「斑」という概念を導入することで、これまでの空間の概念を解体し、再構築することを目指しました。

また、本展示で使用されている素材はLIXILが実際に製品化している環境配慮素材であり、それらは環境負荷の低減という機能を超え、感性的な美しさをも創造する重要な役割を担っています。「無為」と「斑」が織りなす新たな概念を実際に体感し、固定観念を見つめ直す思索のひとときを提供します。

ZEN Solo Exhibition/Urban Equivalence — 都市等価論

世界的パルクールアスリートとして活躍しながら、アーティストとしても注目を集めるZEN(ゼン)の最新作「Urban Equivalence — 都市等価論」の作品を展示します。 本展では、バンコク、パリに続く新シリーズとして、アメリカ・ロサンゼルスで制作された写真作品を日本初公開。今年のキービジュアルを含む18点を一挙に展示・販売します。

■2F

WOHLHUTTE(堀部善之・堀部順子)+ 板坂 諭 「Still Growing」

SUPER RAT「HOUYOU」

参加ブランド・クリエイター(順不同・敬称略):Original Kolor Design、siwaza 、Hononga Collective、三菱電機 統合デザイン研究所、Asobi 、ZKI design 、 WOHLHUTTE + 板坂 諭、130 OneThirty / 加藤 大直、.Garbon|.Gab、Ujin Lin by CONTRAST、 SUPER RAT、渡辺佑介 / WD、Asahi-seiki × M&T、Sarah Tracton、ユーバイエヌアーキテクツ / ひわだや、 SHINYA YAMAMOTO、Paper Parade

企業Xクリエイターによる実験的な取り組みから注目の若手まで、注目の作品をご覧いただけます。

企業とデザイナーの取組みとして、 Original Kolor Design(秋山かおり・江口海里・福定良佑・吉田真也)は、人類の生活に欠かせないプラスチックの新しい未来の在り方をオーケー化成とともに模索しデザインする取組み「+STORIES」を開催し、 WOHLHUTTE(堀部善之・堀部順子)+ 板坂 諭は、宮崎県の製材所 株式会社グロースリング協力のもと、樹齢100年以上の木を使った家具を展示。獣害や土砂災害等の問題に警笛を鳴らし、森と人の関係を問い直します。

『.Garbon』は、あらゆる廃棄物を「炭化」し、素材に変える技術です。新たな資源循環の可能性を、IIISUとの作品を通じて表現します。

旭精機工業は、金属加工技術を用いた一般消費者向けの商品をM&T(池田美祐 / 倉島拓人)と開発。2026年の発売に先駆けて初披露します。

また、クリエイティブスペースCONTRASTと、台北とロンドンを拠点に活動するユジン・リンは「東京ニンフ (若虫) 」を開催。手仕事とデジタル技術を融合させた作品です。

三菱電機 統合デザイン研究所は、三菱電機統合デザイン研究所は、金型や切削加工を必要としない三菱電機の金属3Dプリンタでの出力を前提とし、「金属3Dプリンタにしかできない形や、素材の特性を意識すると、どんなデザインが生まれるのか」をテーマに考察した作品を発表します。

渡辺佑介 / WD は、 AIの知性とデザイナーの感性を融合し新たなアプローチを探る実験的プロジェクトUNTITLED IMAGE CLUBによって多様なオブジェクトイメージを生成、再解釈を経て、現実世界の立体へと昇華させた作品を展示します。

■3F

Luis Marie「Touching Ground」

参加ブランド・クリエイター(順不同・敬称略):乃村工藝社 noon by material record x &SPACE PROJECT 、平和合金 × we+、Institut Français(Mathilde Brétillot, Gala Espel, Claire Renard and Jean-Sébastien Blanc)、Swedish Style × Blå Station & ACTUS、 Luis marie、 CUZEN MATCHA 、1+1+1 、aprg、Roee Ben Yehuda、IDE × HIS、Aya Kawabata

国際色豊かなプロジェクトや、今回日本初展示のクリエイターなど、今見るべき作品が揃います。

スウェーデンの文化、ファッション、デザイン、音楽、食、そしてビジネスを主要な業界関係者に紹介し、日本におけるスウェーデンのデザイン確固たるものにした「スウェディッシュ・スタイル」。その25周年を記念する一環として、スウェーデンの革新的な家具ブランド「 Blå Station(ブロー・ステーション)」と、日本のライフスタイルをリードする「ACTUS」が新たなパートナーシップを祝してDESIGNART TOKYOにて日本初公開のプロダクトを中心に展示します。DESIGNART TOKYOでは、本会場以外にもコンランショップ麻布台ヒルズや、表参道のTime & Style Atmosphereでの展示、そして三軒茶屋ハウスでのイベント等、「スウェディッシュ・スタイル」と連携し、コラボレーションしています。

アンスティチュ・フランセの支援により実現した展示 「French Design Focus at Designart Tokyo」では、現代フランスデザインの創造性と多様性に焦点を当てます。革新的な素材から持続可能な実践、大胆な美学に至るまで、展示プロジェクトはフランスデザイン界の活力と国際的潮流との対話を映し出します。本展は日本の人々に新たな視点を発見する機会と、デザインの核心における異文化交流への参加を促します。

空間デザインは、2015年設立した、香港の注目COLLECTIVE。香港を拠点に、建築・インテリアデザイン・エキシビションデザインを専門に国際的に活躍する建築設計事務所です。

作品との出会いや感動をつなぐ注⽬の展示スポット

AXIS BUILDING

Bang & Olufsen Beolab 90 Alchemy Edition

参加ブランド・クリエイター(順不同・敬称略):siro、GRANDIR+小阪雄造、田中悠史、市川善幾、萩谷綾香、佐藤洋美、Ambientec、Bang & Olufsen、VERCE

AXIS BUILDINGは、デザイン誌「AXIS」やAXISギャラリーなど、さまざまなデザインを発信する“場”として広く知られています。長年にわたって社会に向けてデザインの意義を問い続けているこの場所で、注目の展示が行われます。

Bang & Olufsen「Beolab 90 Alchemy Edition」(3F Bang & Olufsen 六本木)

1925年デンマークのStruerでPeter BangとSvend Olufsenによって創立され、革新的なオーディオ・ビジュアル製品と音響技術の開発を続けているBang & Olufsenは、今年100周年を迎えます。本展では、世界で限定 50 ペアのBeolab 90 Alchemy Edition をお披露目します。Atelier Bespoke チームによる特別仕様で、24Kのフロント・トップ・サイドカバー、ブロンズメッシュのスピーカーカバー、ウォールナットのパネルを採用し、唯一無二の存在感を発揮しています。

GRANDIR+小阪雄造、田中悠史、市川善幾、萩谷綾香、佐藤洋美(B1F B111)

「時構の間|SEN-AN」は、茶室の精神を現代に再解釈した空間実験です。本質を様式でなく「時間・空間・関係性」を見直す装置と捉え、非伝統的素材LGSを用い「構え」と「映し」により感性を触発します。思想と技術が交差し、人と自然の関係性を未来へ継ぐ“生き方としてのサステナビリティ”を提唱。伝統を模倣でなく問いと翻訳の連続とし、現代茶室としてのインスタレーションを実現しました。

JR銭瓶橋高架下 A・B

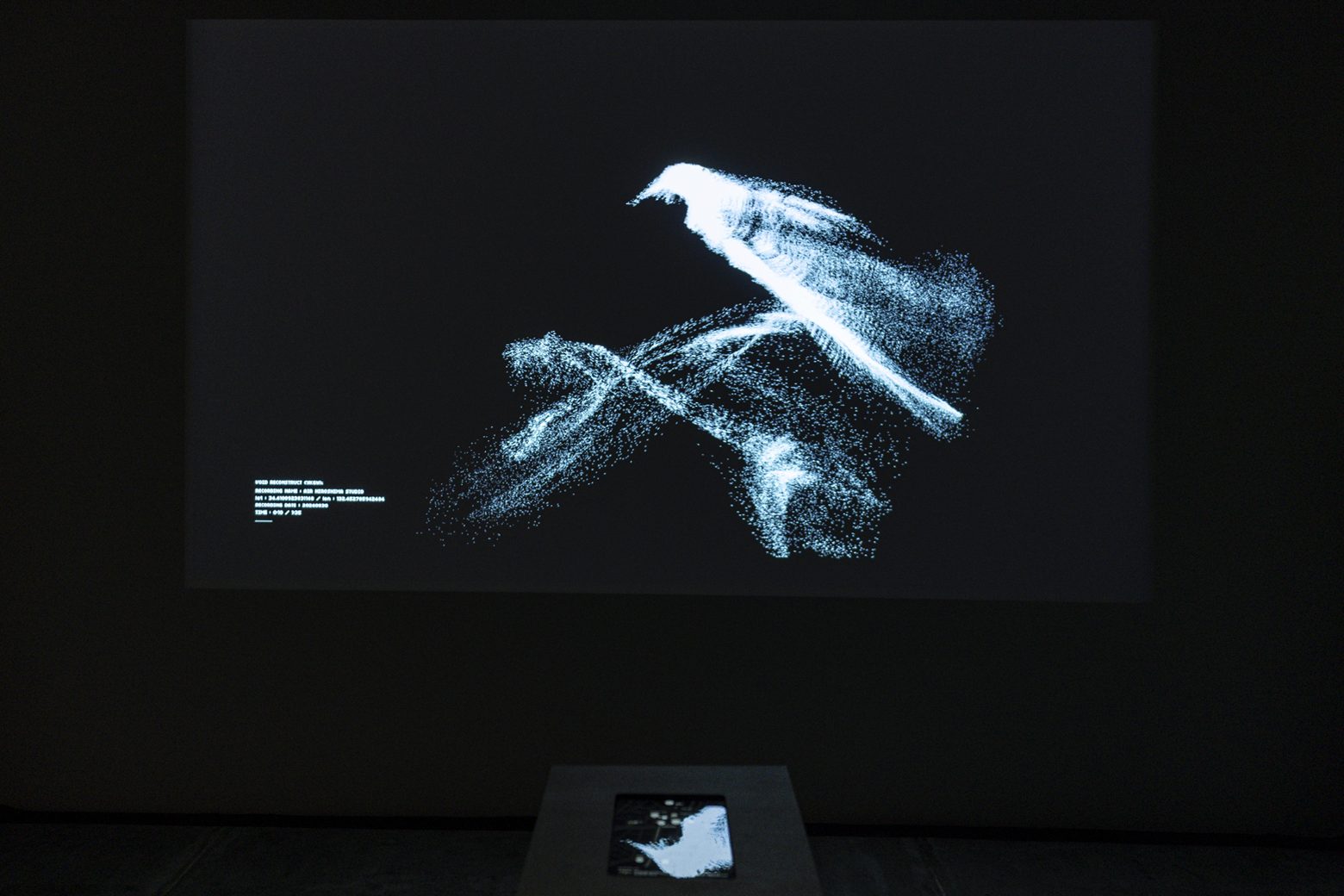

gekitetz Inc.「void reconstruct (ykgw);」

参加ブランド・クリエイター(順不同・敬称略):金森由晃(UNDER 30)、TORQ DESIGN(UNDER 30)、Tossanaigh、gekitetz Inc.、PHAT

東京駅~神田駅を繋ぐJR東日本の高架下。1910(明治43)年から100年以上の歴史のある高架下には、昔から変わらない東京の景色が残っています。そんな趣のある東京らしい空間に、個性あふれる展示が集結します。

gekitetz Inc. は「void reconstruct (ykgw); / ヴォイド リコンストラクト(ヨコガワ);」と題し、広島県横川エリアでフィールドワークにより採取した環境音を可視化したインスタレーションを行います。ローカルなサウンドから街の輪郭を再構築し、人とまちの関係性や情緒的な風景を探ります。

TORQ DESIGN(末瀬篤人、川島凜、伊藤陽介)は、Pyro PLA Project(パイロ ピーエルエー プロジェ

クト)を発表します。3Dプリンターによる出力物の表面を直火で熱し、積層の軌跡を溶かし混ぜ合わせることで、新たなテクスチャを生み出す取り組みです。陶芸家が粘土と向き合い成形していくように、データ上で細部まで調整して造形したのち「焼く」という手作業による仕上げの工程を踏むことで樹脂素材を工芸の世界に近づけます。

美しいデザインのコラボレーション

Cosentino x James Kaoru Bury PIECE OF REST

スペインの建材メーカーCosentinoと、デザイナーJames Kaoru Buryの協働により、廃材に新たな可能性を見出す試みです。失われゆく素材が、デザインの手によって異なる様式へと昇華する過程をご覧いただけます。

古来より、人々に親しまれてきた焼き物や石材は、時を越え、技術の革新とともに、いまや私たちの日常により身近な存在となりました。スペインの建材メーカーCosentinoは、大判タイル、クォーツストーン、独自技術で加工された天然石などを扱い、常に新たな技術を切り拓いてきました。その素材は世界中の建築で広く用いられていますが、その一方で、多くの廃材が行き場を失い、見過ごされてきました。本展は、デザイナーJames Kaoru Bury と Cosentino の協働により、これらの廃材に新たな可能性を見出す試みです。失われゆく素材が、デザインの手によって異なる様式へと昇華する過程を、どうぞご覧ください。

NIESSING × RYUJI NAKAMURA ジュエリーとホース

1873年創業のモダンジュエラー、ニーシング(NIESSING) の、NIESSING GINAの店舗にて、建築家の中村竜治の作品と空間コラボレーションを行います。それは一見ただの散水ホースですが、内部に樹脂を流し込み硬化させたものです。ホースの弾力と重力の釣り合いが偶然に生み出す何気ない曲線を、カメラが一瞬を切り取るように固定化しています。そこには、偶然と必然、一瞬と永遠、一点物と量産品、重力と反重力、機能と装飾、創造と模範、日常と芸術といった、一見相反する概念が同時に現れます。こうした曲線をNIESSINGのジュエリーが展示される空間にそっと紛れ込ませることで、バウハウスの思想から大きな影響を受けたNIESSINGのデザインをあらためて見つめ直し、その理解を深めるきっかけを作れればと考えています。

インテリアブランドによる新作や特別展

The STAGE by NII 4組のデザイナーによるファーストコレクションを発表

今年6月、株式会社イトーキが「Ingenious design-創意創発するデザイン」をコンセプトに、オフィスを魅力的で活気ある舞台へと昇華させるファニチャーブランド「NII (ニー)」を国内にてローンチし、大きな注目を集めました。本展示は、「THE STAGE by NII」と題して、今秋オープンするITOKI DESIGN HOUSE AOYAMAを会場に、4組のデザイナーによるファーストコレクションを展示します。

Chiiil with Karimoku

Chiiil with Karimokuは日立製作所、日立グローバルライフソリューションズとカリモク家具との出会いにより生まれた、心地よいライフスタイルの提供をめざすプロジェクトです。日立の小型冷蔵庫「Chiiil」を題材にカリモク家具の木製家具との融合によりうまれる暖かみのある質感を通して、暮らしの中での心地よさをお届けします。本展示会では今年7月に発売した「Chiiil MINIBAR」のほか、昨年公開したコンセプトモデルをもとに、新アイデアも加えた内容を展示します。

アート/テクノロジー

DUMB TYPE WINDOWS

<WINDOWS>は、2023年にアーティゾン美術館でヴェネチア・ビエンナーレ帰国展を開催したアートコレクティブの先駆的存在である「Dumb Type(ダムタイプ)」の作品です。世界で公開される「ライブカメラ」の映像をリアルタイムで収集し、それらを一枚の窓に見立てて組み合わせた、ビル内にいながら外の世界と通じる感覚を得ることができます。日常とは異なる視野や視点の変化が、ビジネスパーソンの意識変革・行動変容を促します。なお、Dumb Typeによる本パブリックアートは初の試みとなります。

アンディ・ウォーホル

「SERIAL PORTRAITS – SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION」/エスパス ルイ・ヴィトン東京

エスパス ルイ・ヴィトン東京は、ポップ・アートの旗手 アンディ・ウォーホルの展覧会「Andy Warhol - Serial Portraits」を開催します。本展では、ポートレートをテーマに、ウォーホルの名作から知られざる作品まで、厳選してご紹介いたします。

今年も東京エリアに多彩な展示が集結

OKURAYAMA STUDIO

伊達冠石は、大蔵山でのみ産出される希少な石材です。その石が本来持つ造形美は、多くのクリエイターたちを魅了してきました。本展では、「大蔵山スタジオ」代表・山田能資が自ら大蔵山を歩いて選び抜き、磨き上げて制作した彫刻的な花器を、弊社ショールーム「THE GALLERY TOKYO」にて展示・販売いたします。石そのものが秘める、内面的な力強さと美しさを、ぜひ会場にてご体感ください。

“FONTE” -Atelier matic 外山翔- 展

自然と人工の対比を探るAtelier maticが、日本橋兜町・HAKUSUISHA B1 GALLERYにて、遊び心あるアクリル作品や、柔らかな光をまとう大きなランプシェードなど、近年の展示とは少し違ったアプローチで展示を行います。空間デザインやディスプレイデザインも生業とするAtelier maticならではの空間演出もぜひご期待ください。

以上、デザイン、アート、インテリア、ファッション、テクノロジーなど、多彩なプレゼンテーションを東京都内各所で繰り広げる回遊型イベント「DESIGNART TOKYO(デザイナートトーキョー)」についてご紹介しました。気になる方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

DESIGNART TOKYO(デザイナートトーキョー)

国内外から5000名以上が集う、地球の未来を拓くテクノロジーの祭典「TechGALA Japan 2026」

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

世界における最先端のものづくりイノベーションの中心地であり、地球との共生を目指して先進的な取り組みに邁進する、愛知県、愛知県・名古屋市、そして静岡県・浜松市。

一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等で構成され、これら地域のスタートアップ・エコシステムの形成を目指す「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」が主催する、これまでのビジネスカンファレンスとは一線を画す、地球の未来を拓くテクノロジーの祭典が「TechGALA」。

世界中から、現在の社会をリードする各分野のプロフェッショナルたちが集結し、革新的な技術や社会創造などさまざまな文脈で、世界的なネットワークを創出するグローバルイベントです。これら地域が世界に誇る、モビリティ、マテリアル、宇宙産業、ライフサイエンスなど、各分野において最前線で活躍する方々が一堂に会します。

初開催となったテクノロジーの祭典「TechGALA Japan 2025」では、世界各地から集まった400名以上のスピーカーによる100を超えるセッションが展開され、のべ5,000人以上が来場し、大盛況にうちに幕を閉じました。

この度、「TechGALA Japan 2026」が、2026年1月27日(火)から29日(木)にかけて、愛知県名古屋市で開催されます。TechGALA Japan 2026は、地域や文化、性別や人種、分野の壁を越え、世界中のプロフェッショナルたちが集結する「祭典」です。革新性の高いテクノロジーと刺激的な未来予想図が語られ、新たな事業、新たな連携、そして新たなイノベーションの火が灯る場となることでしょう。

本イベントのチケット販売開始に際し、2025年9月5日(金)に「TechGALA Japan 2026」の記者会見が行われました。 記者会見には、大村秀章愛知県知事、広沢一郎名古屋市長、中野祐介浜松市長、勝野哲一般社団法人中部経済連合会会長、松尾清一東海国立大学機構機構長らがご登壇。

大村秀章愛知県知事は、『国内外のスタートアップ、事業会社、大学など約870社もの会員が集い、共創を生み出す「STATION Ai」が開業して間もなく1年。その間、日本はもとより世界から熱い期待がこの地域に注がれ続けています。 この流れを、新たに岐阜県・三重県・静岡県が加わり一段と進化を遂げたコンソーシアムの核となる、「TechGALA」を通じて、より一層加速させてまいります。

そして、この「TechGALA」を舞台に、世界の最先端の知見・アイデアと、当地域の優れたものづくり技術との出会いを創出するとともに、グローバルへの発信を強化してまいります。 「STATION Ai」と「TechGALA」の相乗効果により、この地域で、絶え間なくイノベーションを生み出していく、世界に類例のないクリエイティブな地域へと昇華させてまいります』と語りました。

勝野哲一般社団法人中部経済連合会会長は、『「出会いの場」ですね。中部経済連合会では、活動の3本柱のひとつとして「オープンイノベーションの促進」を掲げています。 GXとDXの同時進行による経済や社会の変容とともに、持続的な成長を遂げていくためには、オープンイノベーションを通じたスタートアップによる「新しい価値の創出」とものづくり技術との融合による「産業の進化と多様化」が不可欠です。元々イノベーションの盛んなものづくりの集積地である当地域においても、スタートアップが果たす役割は非常に大きいと考えています。

当地のものづくりの技術や基盤と、デジタルやデザイン、アートをはじめ様々な領域、様々な国のスタートアップによる「新たな価値」との出会い、-「TechGALA(テックガラ)」は両者にとってとても魅力のある場となると期待しています』と述べました。

今年度のイベントの見どころについて、TechGALA 総合プロデューサー奥田 浩美氏は、以下のようにコメントしました。

「2025年2月の初開催からわずか数ヶ月。社会の変化と地球規模の課題は増え続けています。初開催の成功を糧に、次回のTechGALAは、より多くの人々を巻き込み、更なる高みを目指します。

TechGALA Japan 2026は、単なるイベントではなく、地球規模の課題解決に貢献するグローバルなプラットフォームです。この目的を達成するため、今年はインド、シンガポール、韓国をグローバル重点地域に設定し、アウトリーチ活動を強化します。

特に、ピッチイベントの予選を複数都市で開催することで、世界中の革新的な才能を発掘し、日本のエコシステムとの連携を深めます。イベント期間に留まらず、事業連携や海外連携を加速させ、継続的な活動を推進することがTechGALAの真の目的です。この活動が、やがては地球規模の課題解決に貢献する大きな力となることを確信しています。世界を魅了するイベントを目指すTechGALA Japan 2026に、どうぞご期待ください」。

■TechGALA 2026の見どころ

TechGALA Japan 2026では、様々な国・分野の方々の交流を促進するため、「ビジネスマッチング機会の創出」と「グローバルな連携」を強化していく方針です。さらに、新たなテーマを追加し、前回よりも充実した「TechGALAならではのコンテンツ」を用意しています。

ポイント1:昨年を超えるビジネスマッチング機会の創出

今回のTechGALAでは前回以上のビジネスマッチングの機会を創出を予定しており、商談スペースや、オープンイノベーションパートナーの拡充をしていきます。さらに、商談相手は国内に限らず、グローバルな商談機会も増やしていく予定です。

▼展⽰

前回は約140社の企業展⽰を実施しましたが、今回は150社以上の展⽰を予定しています。各分野から最新のテクノロジーやサービスが⼀堂に介し、出展企業とのリアルな会話を通して事業についてご相談いただくことも可能です。

https://event2026.techgala.jp/...

※展⽰企業は随時公開予定です。

▼スピードデーティング

事業会社やVC/CVC/⾦融機関とのショートミーティングの機会が持てる場をご⽤意。前回12社の企業にオープンイノベーションパートナーとして参画いただきましたが、今回は分野や⾔語の幅を広げた約30社の参画を予定しており、TechGALAを起点としたオープンイノベーションの実現に向けた商談・プレゼンを⾏っていただきます。

https://event2026.techgala.jp/...

※オープンイノベーションパートナーは随時公開予定です。

※昨年参加企業︓ https://2025.techgala.jp/speed...

▼予約式商談ルーム & ラウンジ

今回新たに、当⽇出会った⽅とすぐに商談を⾏っていただける、予約式の商談ルームを⽤意します。TechGALAを「名刺交換をする場」だけでなく、「実際にビジネスを動かす場」として活⽤することが可能です。

▼サイドイベント

TechGALA会期前、会期中、会期後と幅広い期間、地域でサイドイベントを実施します。ワークショップやマラソン、サウナなど内容は多岐にわたります。サイドイベントはどなたでも主催することが可能です。

https://event2026.techgala.jp/...

※サイドイベントは随時公開予定です。

※昨年サイドイベント︓https://luma.com/techgala.side...

ポイント2:TechGALA独自のテーマ設定

▼TechGALA Japan 2026コンテンツテーマ

TechGALAでは、世界における最先端のものづくりイノベーションの中心地である、名古屋市・浜松市に根ざした、オリジナルのテーマを設定し、この地域で開催するグローバルイベントならではのコンテンツを展開しています。今回は、前回の5つのコンテンツテーマに加えて新たに「Future Narratives」を設定しました。

▼Sessions

TechGALAではコンテンツテーマを元に、400人以上のスピーカーを迎え100以上のセッションを展開します。国内のみならず世界中から、現在の社会をリードする各分野のプロフェッショナルたちがセッションに登壇します。

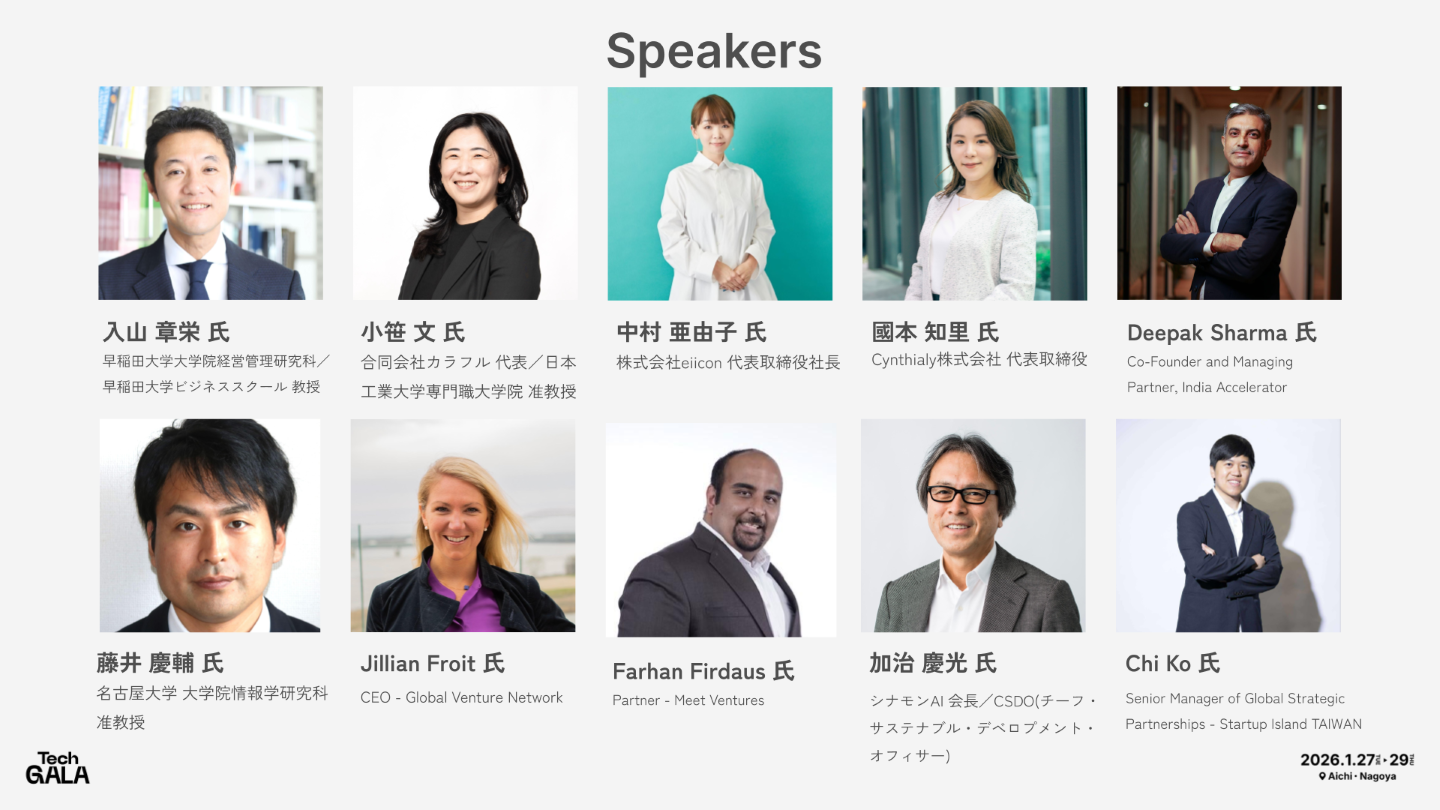

9月5日(金)に第1弾スピーカーとして、下記の皆様の登壇が決定しました。(今後、スピーカーは随時追加される予定です。)

▼第1弾TechGALA Speakers

ポイント3:グローバル連携の強化

前回およそ20カ国から参加者が集ったTechGALAでは、今年度さらにグローバルな連携を強化し、名古屋を世界とつなげます。

▼TechGALA Japan 2026 連携強化国

今回、TechGALAでは「インド」「韓国」「シンガポール」を連携強化国とし、現地でのイベント開催などを通して繋がりを強めていきます。

現在、インド・シンガポールでのピッチコンテストの開催を予定しており、当地域との連携や進出に興味のあるスタートアップを多数招へいします。その他の国々についても、当地域の持つ繋がりを活かしながら、多くの企業の参加を促進していく方針です。

▼TechGALA主催ピッチコンテスト「Grand Pitch 2026」

TechGALA2⽇⽬には、Grand Pitch 2026と題した⼤規模なピッチコンテストを開催します。 このコンテストは、海外市場を⽬指す⽇本のスタートアップ、そして⽇本市場を狙うグローバルスタートアップが挑戦できる場であり、Grand Pitch 2026への出場申込の受付を開始中です。

■開催⽇時

2026年1⽉28⽇(⽔)

中⽇ビル6F 中⽇ホール

※時間・場所は変更となる場合があります。

■報酬

最優秀賞︓100万円

その他、参加企業にも豪華副賞をご⽤意しています。

■応募条件

● 創業から20年未満の、イノベーティブな技術やビジネスモデルを有し、急成⻑を⽬指す企業であること。

● 「MOBILITY」「SUSTAINABLE ENVIRONMENT」「MATERIAL」「LIFE SCIENCE / WELL-BEING」「ADVANCED TECHNOLOGY」のいずれか5分野の事業内容であること。

● 海外市場を⽬指す⽇本のスタートアップ、または⽇本市場を狙うグローバルスタートアップであること。

● 英語でピッチを⾏えること。

● 書類審査を通過した場合、名古屋で実施される2026年1⽉28⽇(⽔)の本選に参加できること。

■本選までの流れ

①書類審査

②ブラッシュアップ期間

③ピッチコンテスト本選

<今後のスケジュール>

● 11⽉7⽇(⾦)︓書類審査応募締切

○ ※申し込み締め切り⽇は予告なく変更となる場合があります。

● 12⽉︓本選出場企業発表

● 12⽉〜1⽉︓ブラッシュアップ期間

● 1⽉28⽇(⽔)︓ピッチコンテスト本選

※本選出場企業は15社を想定しています。

<詳細・参加申し込み>

https://event2026.techgala.jp/...

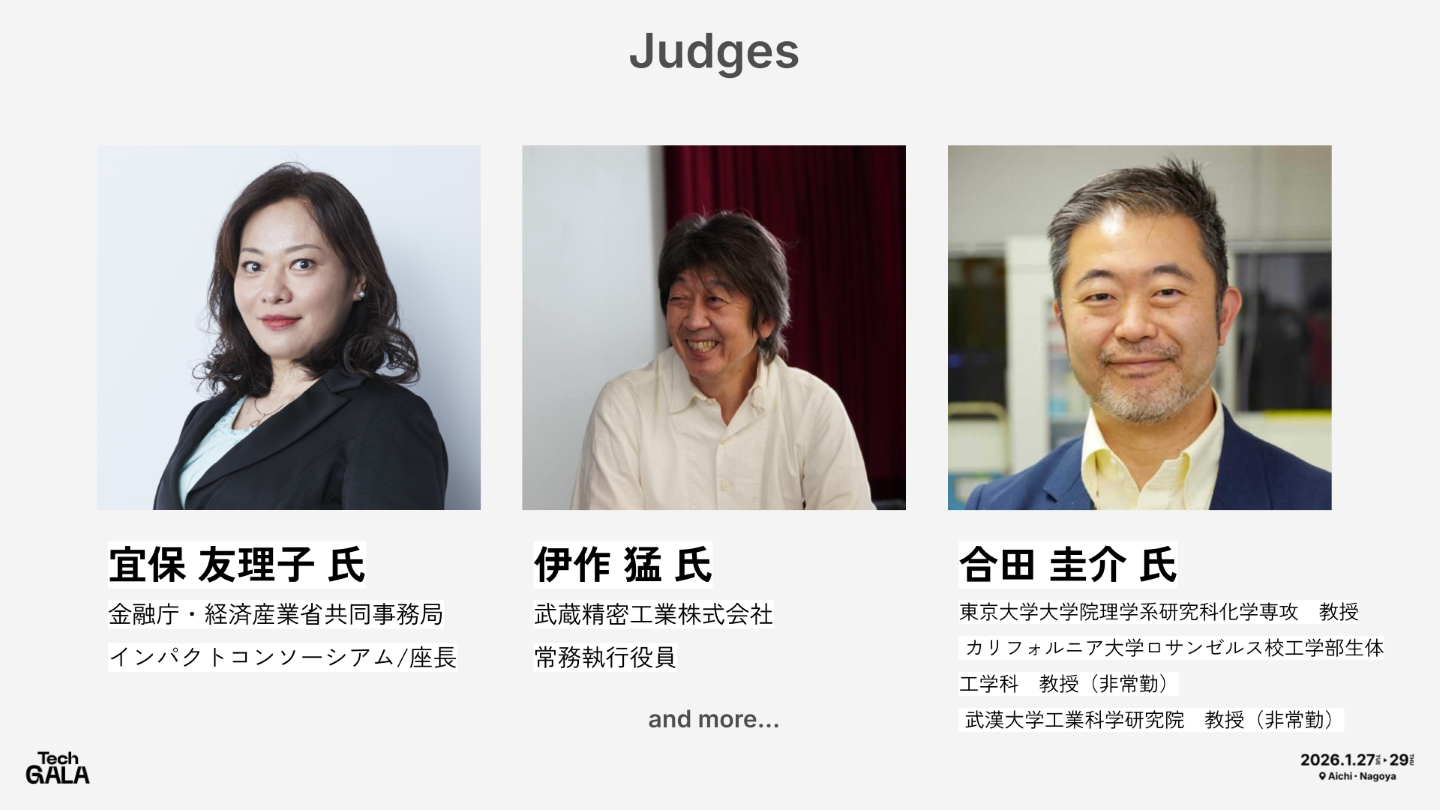

■最終審査員

今後も随時審査員を公開していきます。

◼ TechGALAアンバサダー公開

主にTechGALAの広報・PRに協⼒いただく著名な起業家、投資家等の⽅々をアンバサダーとして任命しました。現在、国外5名、国内22名の⽅にご協⼒をいただいています。今後も追加予定です。

TechGALA Japan 2026チケット販売開始!

「TechGALA Japan 2026」の開催に向けてチケットの販売を開始しています。参加者みなさまの目的に合わせて、様々なチケットをご用意。さらに、現在早期購入特典として、12月26日(金)までチケットが全種類30%OFFとなっています。

▼チケット詳細・購入

https://event2026.techgala.jp/...

【TechGALA Japan 2026 】

日程:2026年1月27日(火)~29日(木)

場所:愛知県名古屋市

・Day1~2:栄地区(中日ホール&カンファレンス、ナゴヤイノベーターズガレージ、マツザカヤホールなど)

・Day3:鶴舞地区(STATION Aiなど)

時間:10:00~18:00(予定) ※オフラインのみでの開催予定

▼公式サイト

TechGALA公式トップページ:https://techgala.jp/

▼公式SNS

X:https://x.com/TechGALA_Japan

LinkedIn:https://www.linkedin.com/compa...

Facebook:https://www.facebook.com/share...

Instagram:https://www.instagram.com/tech...