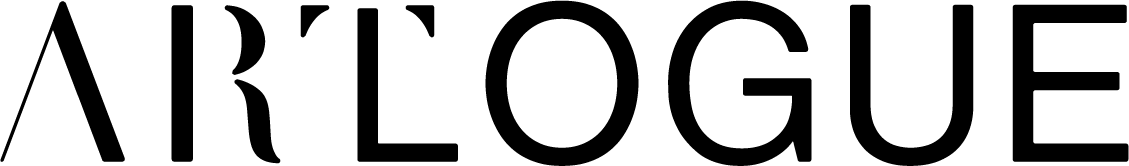

梅田・中之島から心斎橋・なんば、そして阿倍野まで、大阪の主要エリアを縦断。アートとデザインが街を彩る周遊型エリアイベント「Osaka Art & Design 2025」が開催中

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

大阪の街を巡りながらアートやデザインに出会うことができる周遊型エリアイベント「Osaka Art & Design 2025」。大阪過去最大級のアート&デザインの祭典となっています。今年で3回目を迎えた本イベントは、梅田・中之島から心斎橋・なんば、阿倍野にて2025年6月24日(火)まで開催中です。

大阪の主要エリアにある約60か所のギャラリーやショップ、商業施設などを舞台に、気鋭のクリエイターによる多彩な作品が登場。美術館を巡るようにアートや家具、ファッションなどを鑑賞し、本当に気に入ったものを購入することができます。

昨年は70組の出展者、582名のアーティストやデザイナーが参加し、43万人を超える来場者でにぎわいました。今年はより多くの賛同を得て、主催への参画団体も増えてスケールアップしての開催となっています。大阪に溢れるクリエイティブな魅力を世界に向けて発信し、関西圏のアートとデザインシーンを活性化させることを目指して行われています。

今回のテーマは「Overlaps ~重なる夢中~」。あなたには夢中になれるものがあるでしょうか。時間も寝食も忘れて無我夢中で没頭するとき、その情熱は途方もないエネルギーを生み出します。一人ひとりの夢中が重なり合うとき、エネルギーは共鳴とともに増幅し、やがて世の中を大きく変える原動力となることでしょう。

今年は、記念すべき「大阪・関西万博」が開催中です。世界中の人々が集まり交わるこの街で、どんな化学反応が生まれるのでしょうか。型破りでユニークな感性が溢れる大阪の地で、いまアートとデザインの新たな時代が始まります。

「Osaka Art & Design」は本イベントを通じて、人と作品、人と人、作品と作品との出会いや交流、そしてそこから生まれる新たな価値を育んでいくとのこと。見据えているのは、クリエイティブシティ大阪がさらなる発展を遂げる未来だといいます。

今回の見どころは、うめきたエリアなど大阪の中心部で繰り広げられるパブリックアート。建築家の永山祐子による話題性抜群の展示をぜひご体感ください。

また、イスラエル・テルアビブから参画するシガリット・ランダウ、そしてポーランド共和国文化・国家遺産省の助成事業を冠した展示など、海外のコンテンツも充実しています。TEZUKAYAMA GALLERY 、Yoshiaki Inoue Galleryといった大阪を代表するギャラリーや、マルニ木工をはじめとする個性豊かなインテリアショップの作品巡りもおすすめ。

そして今回は、新たな試みも続々登場しています。大阪芸術大学、京都美術工芸大学などとタッグを組んだ、産学連携によるエネルギーあふれる取組もお楽しみに。

その他、雑誌『Meets Regional』の協力によるエリアごとの人気グルメの紹介や、前回(2024年)に続いて実施するスタンプラリーなど、各スポットに様々な魅力が満載です。

■Program【パブリックアート】

永山祐子「うみのハンモック」

期間:2025年7月10日(木)まで 会場:グラングリーン大阪 うめきた公園

共催:一般社団法人うめきたMMO 設計協力・製作:株式会社ジャクエツ

「ハンモックに揺られながら、私たちを取り巻く自然環境に意識を巡らせてほしい」という想いから生まれた作品「うみのハンモック」。ハンモックは、廃漁網をリサイクルした糸で作られています。「海洋汚染となる海ごみ問題を、遊びを通して伝えたい」と、永山祐子は考えています。

■Program【施設内オープンスペースでのコンテンツ】

宮田彩加/廣田碧「ニュー博物誌~好奇心の遺伝子~」

期間:2025年6月23日(月)まで 会場:大阪梅田ツインタワーズ・ノース1階コンコース/阪急うめだ本店 コンコースウィンドー

大阪梅田ツインタワーズ・ノース1階 コンコースと、阪急うめだ本店 コンコースウィンドーが連動したアートインスタレーションが、今回初登場。宮田彩加と廣田碧の2人のアーティストが、人類の根源的な好奇心の遺伝子をニュー博物誌として表現しています。

YAR「WATARIDORI」

期間:2025年6月24日(火)まで 会場:JR大阪駅・大阪ステーションシティ5階 時空の広場

地磁気を感じ取るセンサーと、それを用いたナビゲーション能力を持つといわれる渡り鳥は、まるで未来の飛行船のよう。アーティスト YOSHIROTTENの描く虹色の「WATARIDORI」が、巨大なバルーンとなって大阪駅にある時空の広場に降り立ちます。

■Program【海外コンテンツ】

ヨアンナ・ハヴロット「ハヴロット:ウェアラブルアート — 見えざる糸」

期間:2025年6月24日(火)まで 会場:大丸心斎橋店 本館1階 ウィンドウ・本館8階 特設会場ほか

主催:アダム・ミツキェヴィチ・インスティテュート ポーランド共和国文化・国家遺産省助成事業

アーティスト ヨアンナ・ハヴロットによる展覧会「ハヴロット:ウェアラブルアート — 見えざる糸」。年齢、職業、歴史、経験といった、異なる女性たちの本質に衣服というメディアを通じて光を当てることを狙っています。

笹岡由梨子「ポロニア × キュリー・マジック・ラボ ― 移動の力」

期間:2025年7月5日(土)まで

主催:アダム・ミツキェヴィチ・インスティテュート ポーランド共和国文化・国家遺産省助成事業

歴史上の偉人であるキュリー夫人は、1903年にノーベル物理学賞、1911年に同科学賞を受賞したことで知られています。これは人類史上初の快挙で、現在も同賞を2度受賞したことのある唯一の女性です。 彼女が夫ピエールと共に発見した放射性元素は科学の常識を覆し、がん治療に活用されて多くの人命を救いました。

笹岡由梨子による展示「ポロニア × キュリー・マジック・ラボ ― 移動の力」は、ポーランドからフランスへと移ったキュリー夫人をテーマに、作家が自らの身体データを通じて、科学と移動の関係を探っていくものです。

■Program【ギャラリー・インテリアショップ】

株式会社マルニ木工「Manufacture -Allure of Tradition-」

期間:2025年6月24日(火)まで 会場:maruni osaka

1928年に「日本の住宅文化を高めたい」という志をもって創業した「マルニ木工」。100年が経過しても世界の定番として愛される、精緻で優れたデザインの木工家具をつくり続け、何気ない日常を美しく、心を豊かにすることを目指しています。

マルニ木工による展示「Manufacture -Allure of Tradition-」は、細かな造作やアレンジ・リペア・再生部材の活用など、マルニ木工の総力を新しい表現手法で紹介しています。

髙橋穣「Sense of Wonder ―幽玄―」

期間:2025年6月29日(日)まで 会場:Marco Gallery

ニュートンの「万有引力の法則」で広く認知されているように、全ての物体は「引力」で互いに引き合っています。もちろん地球上の物体にも、地球の引力が働いています。

一方で、円運動をしている物体には、回転軸から遠ざかる向きに遠心力が働きます。地球は自転しているので、地球上の物体には自転による遠心力が働いています。このことから、地球上の物体には、地球の引力と地球の自転による遠心力が働いていることが理解できます。この引力と遠心力の合力が重力です。

髙橋穣による展覧会「Sense of Wonder ―幽玄―」は、そんな重力について、現代的かつ実践的な視点から考察し、彫刻という方法を通じて実験するものとなっています。

■Program【産学連携プロジェクト】

南海電鉄×大阪芸術大学デザイン学科「アートを鑑賞し繋がる椅子」

期間:2025年6月24日(火)まで 会場:なんばスカイオ10階ロビー・パークスタワー2階ロビー

大阪芸術大学デザイン学科 辻邦浩クラスとカリモク家具、南海電鉄がコラボし、アート作品を鑑賞するための椅子をデザインした「アートを鑑賞し繋がる椅子」。

アートとデザインの繋がりを表現し、空間としてのパブリックスペースを再定義、都市における文化創造を探求します。

■Program【注目の展示】

熊谷卓哉

期間:2025年6月24日(火) 会場:W大阪 W階 LIVING ROOM

松井照太

期間:2025年6月24日(火) 会場:W大阪 1階 Arrival Hall

ラグジュアリーホテル「W大阪」の遊び心溢れるデザインに触発された熊谷卓哉が、自身の代表的シリーズ「Play Sculpture(ガチャガチャマシン)」の新たな作品を展示。

また、石への深い愛情を創作の原動力とする松井照太の展示もお楽しみいただけます。ラグジュアリーな空間と自然石が織りなす鮮やかなギャップが、訪れた人を魅了します。

■Event【ガイドツアー】

大阪建築ガイドツアー「OAD × 生きた建築ミュージアム大阪」

①大大阪時代の近代建築を巡る北船場ツアー

日時:6月21日(土)9:30~12:00

②百貨店と大阪の2大建築家を巡るミナミツアー

日時:6月21日(土)9:00~11:30

大大阪と呼ばれた時代の船場エリアの近代建築や、心斎橋・難波エリアの商業建築など、大阪を代表する建築物の魅力をガイドとともに堪能します。

大阪の街の豊かなクリエイティビティを世界へ発信していくことを目指して開催中の「Osaka Art & Design 2025」。ぜひ会場に足を運んで、アートとデザインの世界感に浸ってみてはいかがでしょうか。

■「Osaka Art & Design 2025(大阪アート&デザイン 2025)」

会期:2025年5月28日(水)〜6月24日(火)の4週間

会場:梅田、堂島、中之島、京町堀、本町、心斎橋、なんば、阿倍野他 大阪市内各地

主催:大阪アート&デザイン2025実行委員会

株式会社近鉄百貨店 / JR 西日本ステーションシティ株式会社 / 株式会社髙島屋 大阪店 / 株式会社大丸松坂屋百貨店 / 南海電気鉄道株式会社 / 阪急電鉄株式会社(業務代行:阪急阪神不動産株式会社)/ 株式会社阪急阪神百貨店 / 一般社団法人梅田1丁目エリアマネジメント

プロデュース:総合プロデューサー 青木昭夫(DESIGNART)

大阪アート&デザイン 2025 アートワーク:矢後直規

現代美術家 松山智一が、ニューヨーク州「エドワード・ホッパー・ハウス美術館」にて個展「Tomokazu Matsuyama: Morning Sun」を開催

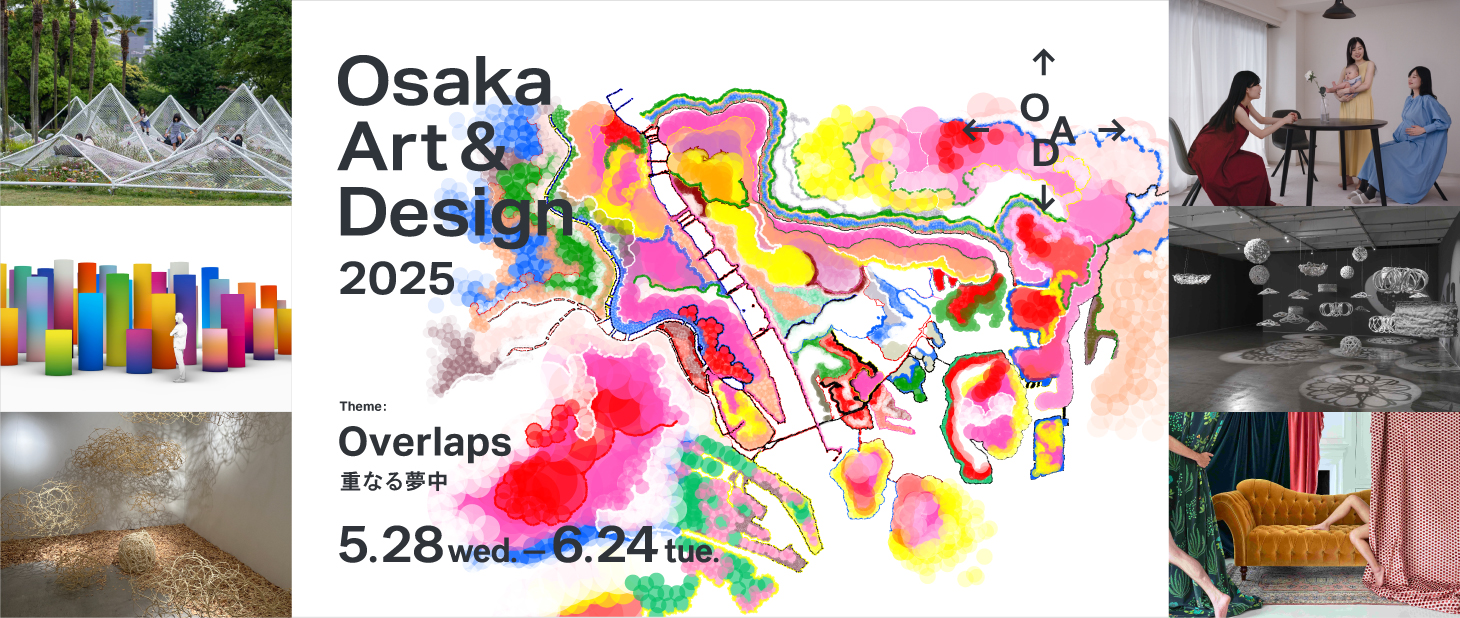

Tomokazu Matsuyama, Morning Sun Dance(2025), 78×99in.(198.12×251.46), Acrylic and mixed media on canvas, Courtesy of the artist

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

ニューヨークを拠点に活動している現代美術家の松⼭智⼀(まつやま ともかず)は、2025年6⽉20⽇(⾦)より、ニューヨーク州ナイアックに位置する「エドワード・ホッパー・ハウス美術館」にて個展「Tomokazu Matsuyama: Morning Sun」を開催します。

エドワード・ホッパー・ハウス美術館

アメリカを代表する画家であるエドワード・ホッパー(1882‒1967)の作品は世界中の美術館に所蔵されていますが、彼が⽣まれ育った⾃宅が美術館となった「エドワード・ホッパー・ハウス美術館」は、ハドソン川沿いの美しい町に位置する歴史的家屋(1858年築)です。ホッパーが初期の創作活動を⾏った場所であり、現在では彼のレガシーを伝える展⽰のほか、初期作品や最初のアトリエも公開されています。

松⼭智⼀による個展「Tomokazu Matsuyama: Morning Sun」では、ホッパーの代表作《Morning Sun》(1952 年/コロンバス美術館蔵)への現代的オマージュとして、絵画およびドローイング作品を展⽰。孤独やグローバル化、消費社会における⼈間の在り⽅といった、松⼭の制作に通底するテーマがホッパーの美学と重なり合いながら、新たな視座を提⽰しています。

本展の中⼼となるのは、新作の《Morning Sun Dance》(2025)。ホッパーの作品が映し出す1950年代都市⽣活の静謐な内⾯⾵景に対し、松⼭は現代の⾃⼰と空間、⽂化的消費との関係性を再構築します。

松⼭は「ホッパーの《Morning Sun》は、内省的な静けさと都市の孤独を象徴的に描いた作品であり、彼の光や空間、孤独の捉え⽅は、私⾃⾝の絵画や『孤独との向き合い⽅』というテーマへのアプローチに強い影響を与えています」と語っています。

Edward Hopper: Morning Sun, 1952

ホッパーの作品では、簡素な室内に佇む⼥性が外の⾵景に⽬を向けていますが、松⼭の作品では、同様に瞑想的な表情を湛えた⼥性が、⾃らの内なる空間に⽬を向けています。その部屋には、⽝やカルチャー誌、装飾的なソファが配置され、⽂化的背景を物語る要素が複雑におり重なることで、現代における孤独のあり⽅がより多⾯的に浮かび上がります。

⽝というモチーフは、ロサ・ボヌールの《Toutou, le bien aimé》(1885 年)や、ヤーコプ・オフテルフェルトの《優雅な⽞関の看護婦と⼦ども》(1663 年)などにも⾒られるように、かつては所有や富の象徴でしたが、松⼭の作品ではそれがむしろ孤独の意識を際⽴たせる象徴となっています。

また、ウィリアム・モリスのテキスタイルと⽇本の伝統⽂様を融合させた⾐服で、異⽂化の交差を象徴している、壁に掲げられたモハメド・アリのポスターは、多様性や現代的な⾃⼰表象への共感を⽰

しています。視線の⽅向も、外の都市景観へ向かうホッパーの⼥性とは対照的に、松⼭の⼈物は⾃らの私的空間へと向き合います。こうした差異は、現代における孤独のあり⽅の変容を静かに語りかけます。

本展では、メインとなるキャンバス作品に加え、制作プロセスを⽰すドローイング、そしてホッパーの作品に登場する⼥性像を異なる視点から再解釈した作品 2 点もあわせて展⽰されます。

「エドワード・ホッパー・ハウス美術館」エグゼクティブ・ディレクターのキャスリーン・モーツ・ベンニュイッツは、以下のように述べています。

「本展は、時代を超えて共鳴する⼆⼈のアーティストによる対話です。松⼭の⾊彩豊かで重層的な作品は、ホッパーの世界観の今⽇的意義を再考させると同時に、新たな視野をもたらしてくれるでしょう」。

ニューヨーク州芸術評議会および州知事室・州議会の⽀援のもと開催される本展。ぜひ、会場に足を運び、松⼭とホッパーといった二人のアーティストによる世界観を体感してみてはいかがでしょうか。

Tomokazu Matsuyama, photo by Fumihiko Sugino

松⼭智⼀ MATSUYAMA Tomokazu

1976年岐⾩県⽣まれ。⽇本とアメリカの⽂化にまたがる⾃⾝のバックグラウンドをもとに、東⻄の美学を融合させた独⾃のスタイルを確⽴。伝統的な図像をグローバルな⽂脈へと再配置することで、⽂化的枠組みを軽やかに越境し、「親しみのあるローカルとグローバルの衝突」というテーマに向き合い続けている。作品はナショナルとパーソナル、均質性と混沌のあいだに揺らぐ現代社会を映し出し、観る者の⽂化的認識に揺さぶりを与える。

主な展覧会に、2025 年⿇布台ヒルズ ギャラリー(東京)、フォンダシオン ルイ・ヴィトン(フランス/パリ)ヴェネツィア・ビエンナーレでの個展、⿓美術館(上海/重慶)、HOCA 財団(⾹港)、シドニー現代美術館、ハーバード⼤学(⽶国)など。

作品は、ロサンゼルス郡⽴美術館(LACMA)、アジア美術館(サンフランシスコ)、ペレス美術館(マイアミ)、ドバイ王室、バンク・オブ・シャルジャ、マイクロソフト・コレクションなどに収蔵されている。現在はニューヨーク・ブルックリンを拠点に活動。

■「Tomokazu Matsuyama: Morning Sun」

会期:2025年6⽉20⽇(⾦)〜10⽉5⽇(⽇)

会場:エドワード・ホッパー・ハウス美術館

開館時間・チケット・詳細につきましては、HPをご参照ください。

森アーツセンターギャラリーにて、「ゴジラ生誕70周年記念 ゴジラ・THE・アート展」が開催中

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

森ビル株式会社が運営する「六本木ヒルズ」の「森アーツセンターギャラリー」において「ゴジラ生誕70周年記念 ゴジラ・THE・アート展」が、2025年6月29日(日)まで開催中です。

「ゴジラとは、何かー」。2024年に生誕70周年を迎えたゴジラは、誕生から現在に至るまで、数々の映像作品として描かれてきました。それぞれの時代を象徴しながら手掛ける監督によって、異なる存在として我々の前に姿を現してきたゴジラを一言で定義することはできません。

この「ゴジラ・THE・アート展」は、映画の枠を超えた多様なアートによって、ゴジラを表現する展覧会です。現代に生きる国内外のアーティストたちが「ゴジラとは、何か」という問いに対し、自身の答えをアート作品として展示しています。

アーティストがどのように“ゴジラ”を解釈するのか、ぜひ会場でご覧ください。また、本展でしか見ることができないゴジラとアートが融合したジオラマや本展のために制作された特別映像で、ゴジラの新たな魅力に迫ります。

また、本展の開催を記念して「ゴジラ VS 六本木ヒルズ SPECIAL MENU」企画も展開しています。当企画では六本木ヒルズ内の飲食店舗にて、ゴジラをモチーフにしたオリジナルメニューを提供しています。同期間、物販店舗ではブランドデザイナーやアーティストが手掛けるゴジラオリジナルアイテムも登場。全20種類の特別な商品を六本木ヒルズの各店舗でお楽しみください。

「信濃屋」ゴジラのごつごつ最強パン 378円/1日20個限定

館内の飲食店舗では、12店舗合計13種類の限定メニューを提供中です。例えば「信濃屋」では、ゴジラの背中の一部をイメージした黒いメロンパン「ゴジラのごつごつ最強パン」を販売しています。クッキー生地にカカオパウダーを使用し、トゲトゲした背びれをイメージしたチョコチップをのせたこのパンは、見た目も食感も「ゴツゴツ感」を楽しめる一品です。

「梅蘭」ゴジラあんかけ黒炒飯 1,200円/1日20食限定

また「梅蘭」では、ゴジラの背びれに見立てた揚げワンタンが特徴的な「ゴジラあんかけ黒炒飯」が登場。醤油味の黒炒飯に、ピリ辛の豆板醤がアクセントになった醤油ベースあんをかけた本格中華の一皿です。

六本木ヒルズ限定 ゴジラステッカー

他にも、館内の様々な飲食店舗にて、六本木ヒルズならではの“ゴジラグルメ”をお楽しみいただけます。さらに、期間中に対象のオリジナルメニューを購入・飲食したお客さまには、六本木ヒルズ限定のゴジラステッカーをプレゼント。

「ロイヤルフラッシュ」CUBE BAG 55,000 円/限定15点

「アイブイエックスエルシーディーエム」Godzilla Lans from the Sea

660,000円/受注販売:限定10点 サイズ:W約70cm×D約30cm×H約38cm

館内の物販店舗では、「ロイヤル フラッシュ」や「アイブイエックスエルシーディーエム」など、六本木ヒルズ出店ブランドのデザイナーやアーティストが手掛けた、六本木ヒルズ限定のオリジナルアイテムも販売しています。ファッションアイテムをはじめ、ここでしか手に入らない特別な商品が5店舗から合計7商品登場中です。

ぜひお子さんと一緒に、六本木ヒルズでしか体験できないゴジラの世界観をお楽しみください。

■「ゴジラ生誕 70 周年記念 ゴジラ・THE・アート展」

日程:2025 年 4 月 26 日(土)~6 月 29 日(日)

場所:森アーツセンターギャラリー(六本木ヒルズ森タワー52階)

主催:朝日新聞社、PARCO、東宝

協賛:DNP 大日本印刷、鹿島建設

名古屋大学 河江肖剰教授が監修。古代エジプトを体感できる「MYSTERY OF TUTANKHAMEN/ミステリー・オブ・ツタンカーメン~体感型古代エジプト展~ 」が開催中

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

美術館や博物館を超えるイマーシブ空間で、古代エジプトの世界を体感できる展覧会「MYSTERY OF TUTANKHAMEN/ミステリー・オブ・ツタンカーメン〜体感型古代エジプト展〜」が、2025年12月25日(木曜)までの期間限定で「横浜みなとみらいPLOT48」」の「ツタンカーメン・ミュージアム」にて開催中です。

考古学者のハワード・カーターが、1922年にツタンカーメンの王墓を発見してから100年余が経過しています。古代エジプト文明は今も様々な研究や発掘がなされ、新しい発見も相次いでいます。

本展覧会は、エジプト考古学者で名古屋大学 河江肖剰教授監修のもと、世界で最も有名な王の一人であるツタンカーメンの謎に迫る体感型展示会です。多神教から一神教への宗教改革を強引に行なったアクエンアテンとその一族は、長い間歴史から抹消されてきました。そのためその息子であるツタンカーメン王は、今なお多くの謎に包まれていることで知られています。

展示内容としては、世界に3セットしか存在しない130点余りのスーパーレプリカや、完全再現されたツタンカーメン王墓、イマーシブなプロジェクション、実物の黄金のマスクや玉座から3DスキャンしたCGなど、アナログとデジタルを駆使して没入感溢れる非日常体験をお届けしています。

■体感型古代エジプト展ミステリー・オブ・ツタンカーメンの見所

100余年前にツタンカーメンの王墓から発見された黄金のマスクや黄金の棺は、今や門外不出の宝物となっています。本物を見るためには、飛行機に乗ってエジプトへ行くしかありません。

そこで本展では、日本にいながらにしてエジプトへ、ルクソールへ、古代へ、そして黄金の遺物の目の前にワープできる仕掛けをたくさんご用意。

1.本物のツタンカーメンの遺物からデータをキャプチャー

「WORLD SCAN PROJECT」が、実際に「カイロ・エジプト博物館」に足を運び、ツタンカーメンの数々の遺物をフォトグラメトリ用に撮影し、3D化しました。会場入り口では、その黄金のマスクを探検家になった気分で楽しめるホログラムを設置しています。

2.完全再現された玄室

ルクソールで発見されたKV62(「王家の谷の62号墓」の意味)。ツタンカーメンの王墓の玄室を、日本映画美術の職人技によってリアルに再現しました。

本展監修の河江教授に「おおぉ、これはもう本物のようです!」と言わしめた、「角川武蔵野ミュージアム」で展示したものを、そのまま横浜に移築しています。

ルクソールに行かなければ感じられないその佇まい、サイズ感、壁画や副葬品、カビの生え具合までリアルに再現しています。

3.限りなく本物に近づけて製作された「スーパーレプリカ」

展示場には130点を超える実物大のレプリカが展示されています。しかも、博物館のようにガラス越しに眺めるのではなく、顔を近づけてその詳細まで見ることができます。

4.音楽と映像

ツタンカーメン・ワールドをさらに体感型にするために、数々のコンテンツが用意されています。監修河江教授の解説動画シアター、ツタンカーメンの生涯を感じられるイマーシブ・プロジェクション映像、展示会オリジナルで書き下ろされたテーマ音楽など、様々なアプローチから没入感あふれる非日常体験をお届けします。

ツタンカーメンの生きた短い生涯に思いを馳せながら、遥か3000年前のエジプトへの旅をお楽しみください。

河江 肖剰/Yukinori Kawae

エジプト考古学/名古屋大学 デジタル人文社会科学研究推進センター教授

1972年、兵庫県生まれ。1992年から2008年までカイロ在住。カイロ・アメリカン大学エジプト学科卒業。2012年、名古屋大学で歴史学博士号を取得。サッカラの階段ピラミッド、ギザの三大ピラミッドとスフィンクス、アブシールのピラミッド群の3D計測調査を実施。ギザの「ピラミッド・タウン」やシンキの小型ピラミッドの発掘など、様々な考古学調査に20年以上にわたって従事。2016年には、ナショナル ジオグラフィック協会のエマージング・エクスプローラーに選出される。YouTubeチャンネル『河江肖剰の古代エジプト』は登録者数30万人以上(2025年3月現在)。

■「MYSTERY OF TUTANKHAMEN/ミステリー・オブ・ツタンカーメン~体感型古代エジプト展~」

開催期間:2025年12月25日(木)まで

会場:ツタンカーメン・ミュージアム(横浜みなとみらいPLOT48)

住所:神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-1

主催:合同会社ツタンカーメンプロジェクト

企画:角川武蔵野ミュージアム(公益財団法人角川文化振興財団)

監修:河江肖剰(名古屋大学 デジタル人文社会科学研究推進センター教授)

音楽:川井憲次(AUBE)

美術:上條安里(サンクアール)

照明:高松伸行(コモード)

スキャン・CGアート:市川泰雅(WORLD SCAN PROJECT)

映像監督:田内健弥

協力:メトロアドエージェンシー、WORLD SCAN PROJECT、CF-1、マゼラン・リゾーツ&トラスト ほか

後援:神奈川県、横浜市、横浜港運協会、横浜港振興協会、UR都市機構、FMヨコハマほか

チケット価格:大人(大学生以上)2600円、中高生2000円、小学生1500円(全て税込)、未就学児無料

開館時間:11時~18時 ※最終入館は閉館の30分前 火曜休館

※休館日、開館時間は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。

※展示内容が変更、または中止になる場合があります。予めご了承ください。

※最終入場時間は閉館時間の30分前です。

イタリアメディアも注目し、現地有数の新聞にも掲載! 「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」が、「ミラノデザインウィーク2025」で世界中から高評価を獲得

Photo:Lorenzo Bacci

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

株式会社コネルは、株式会社NTT DXパートナー、株式会社SOXAIとともに、PHR(Personal Health Record)サービス利用者の拡大と、ユースケースの創出をめざした経済産業省の実証事業「令和5年度補正PHR社会実装加速化事業(情報連携基盤を介したPHRユースケースの創出に向けた課題・論点整理等調査実証事業)」に参画。「未来の睡眠」をテーマにした新たな服「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM(ズズズン スリープ アパレル システム)」を開発しました。

ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」着衣体験の様子

本プロジェクトは、2025年の「大阪・関西万博」出展に向けたプレビューとして、「イタリア・ミラノデザインウィーク2025」に2025年4月8日〜13日に初出展されました。

近年、健康診断結果をはじめとする体重、血圧、血糖値などの情報や、ウェアラブルデバイスやセンサー機器などで取得される食事、運動、睡眠などの健康医療情報、いわゆるPHRを用いた多種多様なサービスの展開や取り組みが加速しています。

このような社会の動きを踏まえ、経済産業省およびEXPO-PHR運営事務局は「PHRを通じて“自然と健康になれる社会”の実現を目指す」をテーマに、「令和5年度補正PHR社会実装加速化事業」を推進。

ですが、私の個人的見解としては、個人情報の取り扱いに対する安全性が担保されなければならないとの強い思いを抱いているのも事実です。情報技術の進歩によって、24時間365日オンラインで繋がることが当たり前となった現代社会において、一人ひとりが上手く、賢く、情報化社会と付き合っていく必要性があります。

■ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEMの特長

Photo:Lorenzo Bacci

①生体データモニタリング

SOXAIが提供するリング型デバイス「SOXAI RING 1」を利用し、ユーザーの睡眠状態、ストレス値、心拍数などのPHRデータを記録。個人のPHRデータと連動し、服に内蔵されたサウンドデザインと照明演出が作動。

②サウンドデザイン

Photo:Lorenzo Bacci

ヘッドピースに内蔵された、高い密着性能で外界の喧騒を遮断するヘッドホンから、着用者の状態に合わせた入眠しやすい周波数帯域の2種類の音楽が作動。

③照明演出

着用者の状態に合わせてチューニングされた明滅リズムで入眠に最適な夕焼けの色に近い赤色灯照明および覚醒時に目覚めを促す青色照明が作動。

④ウェアデザイン

日本古来から愛用されていた防寒着「夜着」のデザイン思想を、現代の睡眠環境に合わせて再解釈。個人に合わせて袖、裾のドローコード、袖口タブで圧着感を調整可能。中綿には光電子繊維を採用し、見た目以上に軽く内部温度を保ちやすい設計。

⑤環境に合わせたモード変更

ヘッドピース、フードと段階的に覆うことで、その時の眠気や温度、周囲の環境に合わせた服のモード変更が可能。着脱型エアパック入りのフードは、サポート構造で首元を支え、睡眠中の安定感を向上。

会場前で体験を待つ人々

レセプションパーティーの様子

Konelが手掛けた「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM(ズズズン スリープ アパレル システム)」は、ミラノにて開催された「イタリア・ミラノデザインウィーク2025」に初出展を果たし、現地で多くの来場者やメディアから大きな注目を集めました。

「眠ること」を再定義する独自の視点と、機能性と感性を融合させたプロダクトは、国際的なデザイン関係者の間でも高く評価されました。

連日350名以上が来場。国籍・年齢を問わず共感の声が続々

「イタリア・ミラノデザインウィーク2025」の会場には、連日350名を超える来場者が訪れ「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」の持つ新しい“眠り”の概念に、国や文化、世代を越えて多くの共感が集まりました。また、来場者の80%以上が実際の着衣体験を希望し、体験型コンセプトへの高い関心と期待の高さを実感することができました。

現地メディアも注目、イタリア有数の新聞にも掲載

本プロジェクトは、イタリアで最も歴史があり、最も読まれている全国紙「Corriere della Sera(コリエーレ・デラ・セラ)」をはじめ、現地ラジオやオンラインメディアにも多数取り上げられました。

ミラノの街全体がデザイン一色に染まったこの1週間において、“睡眠”というテーマでここまでの注目を集めた展示は稀であり、多くの現地クリエイターやメディアからも反響が寄せられました。

「Fourisalone Award 2025 Technology」部門ショートリストに選出

ミラノ市内の全展示から注目展示を選出する「Fourisalone Award 2025」において、「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」がテクノロジー部門ショートリスト(Fourisalone Mention Technology Shortlist)に選出されました。これは、デザインとテクノロジーの融合を評価されたものであり、本プロジェクトの革新性が国際的にも認められた証でもあります。

https://www.fuorisalone.it/en/...

2025年大阪・関西万博での体験展示

2025年大阪・関西万博にて、経済産業省が「PHR連携が生み出す、新時代のウェルネス体験」として、来場者に「食事・運動・睡眠」などの分野におけるユースケース体験を提供する1区画で「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」の体験も提供します。

期間:2025年6月24日(火)〜7月7日(月)の14日間を予定

展示エリア:FLE(フューチャーライフエクスペリエンス)内

2026年に向けた共創パートナーの募集

本プロジェクトでは、スリープテックの分野のさらなる発展や未来に関するオープンコミュニケーションを生み出すことを目指しています。きたる将来に向けてバックキャストで活動を推進すべく、プロジェクトへの協賛、協力を受け付けています。より良いスリープテックの未来について模索していくことを目指していますので、興味がありましたらコチラよりご連絡下さい。

Konel

日本を拠点とする越境型クリエイター集団。「良いシンギュラリティ」をテーマに、未来の訪れをはやめる実験的なプロジェクトを得意とする。一つの企業や自治体・大学・官庁では突破しきれない課題が山積する中、アートとテクノロジーを掛け合わせ、オープンイノベーションによって新たな可能性に向き合う。

主な共創活動に、ゴム人工筋肉を発展させた「無目的室 Morph inn 」、スリープサウンドレーベル「ZZZN 」、脳波買取センター「BWTC」、気象データからフードプリントする「サイバー和菓子」、下北沢を更新する街開発「ミカン下北」などがある。

https://konel.jp/?utm_source=B...

株式会社NTT DXパートナー

企業活動や人々の健康増進に対して睡眠データの収集・検証、プロダクト開発における利活用、さらには睡眠の質診断・改善などを提供する「睡眠」を切り口としたビジネス支援事業を企業・自治体向けに展開しています。

スリープテック事業公式サイト:https://business.ntt-east.co.jp/content/sleeptech/

ZAKONE

SleepNetworkHub「ZAKONE」は、日本の睡眠課題解消に対してさまざまな企業が共同で睡眠改善に資する新規事業創出やサービス開発、イベントを企画する仮想コミュニティです。

<ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM>

https://konel.jp/works/zzzn_sleep_apparel_system/

Instagram:https://www.instagram.com/hellokonel/

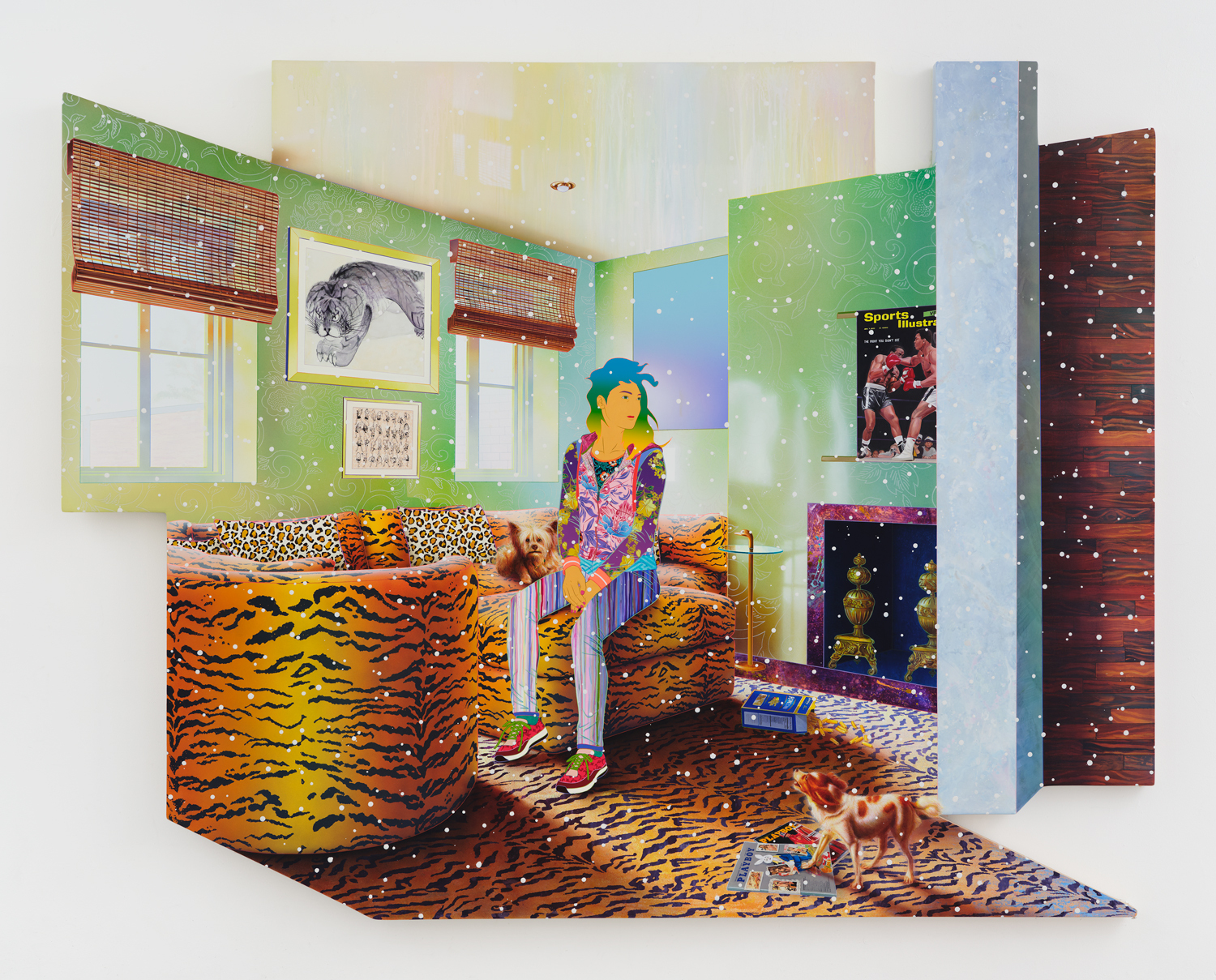

寺田倉庫株式会社が運営する現代アートと建築のミュージアム「WHAT MUSEUM(ワットミュージアム)」にて、「Reborn-いのちを織りなすアーティストたち-」展を開催中

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

寺⽥倉庫が運営する、倉庫空間を現代アートや建築との出会いの場へと昇華させた、倉庫会社ならではのミュージアム「WHAT MUSEUM(ワットミュージアム)」。倉庫内で静かに光を放つ⽂化的価値を暗⽰したWHAT(WareHouse of Art Terrada)の名のもとに展⽰されるのは、平⾯や⽴体のアート作品をはじめ、建築模型、写真、映像、⽂学、インスタレーションの数々です。寺⽥倉庫が作家やコレクターから預かっている作品も紹介することで、作品の保管、展⽰、交流の場を繋いでいるのが特徴的となっています。さらに、天王洲という国際的なアートシティのハブとして、地域のアートコミュニティの核となり、倉庫空間から世界へ芸術⽂化を発信していきます。

この度、現代アートと建築のミュージアム「WHAT MUSEUM(ワットミュージアム)」は、2025年7⽉ 6⽇(⽇)まで「Reborn-いのちを織りなすアーティストたち-」展を開催中です。本展では、⽇本⽂化の根底に流れる「⾃然との共⽣」と「いのちの⾏⽅」をテーマに、現代アーティスト6名による約67点を展示しています。

⽇本は古くから⾃然との共⽣を重んじ、その美しさや⼒に畏敬の念を抱いてきました。また、季節の移り変わりや⾃然のリズムは⽣活や⽂化に深く根付き、⽇本独⾃の美を⽣み出しました。

本展は、現代では薄れつつも⽇々の暮らしの中で⼤切に継承されてきた⾃然との深い関わりに着⽬し、それを創作活動へ取り⼊れながら「いのちの⾏⽅」について視覚的に提⽰する6名のアーティストを紹介するものとなっています。

アーティストたちは、流⽊や古紙ダンボール、狩猟で得た膠(にかわ)など、出会った素材と真摯に向き合い、対話を重ねながら作品を⽣み出しています。そうして⽣まれた作品は、それぞれ異なる表情を持ちながらも、共通の⽅向へと私たちを誘います。

彼らの作品を通じて⾃然との向き合い⽅を改めて考えるとともに、環境破壊や気候変動への危機感が⾼まる今、本展が私たちの⽇常の営みを⾒つめ直す⼀助となることを願っていると「WHAT MUSEUM(ワットミュージアム)」は述べています。

以下、出展作家と作品をご紹介します。 (五⼗⾳順・敬称略)

鈴⽊初⾳(すずき はつね)

鈴木初音「花と貝と」 2022年 佐藤美術館蔵

1995 年神奈川県⽣まれ。⾃ら育てた植物や天然由来の材料を⽤いた平⾯作品を制作。古より受け継がれた素材とその⼿仕事を追体験することで現代のものづくりの根源を追求する。

⽟⽥多紀(たまだ たき)

玉田多紀「絶滅危惧種の物語」 2015-2023年 ウッドワン美術館蔵

撮影・Photo:稲澤朝博

1983 年兵庫県⽣まれ。古紙ダンボールを巧みに⽤い⽣き物の造形美や性質をユニークに捉えた⽴体作品を制作。ダンボールの特性を⽣かした独⾃の技法を美術教育の現場でも広めている。

永沢碧⾐(ながさわ あおい)

永沢碧衣「解ける者」 2021年

1994 年秋⽥県⽣まれ。主に東北の狩猟・マタギ⽂化に傾倒し、⾃らも狩猟免許を取得。⽣き物の命に感謝しそれを余すことなく使い別の命に繋ぐ⾏為はまさに古来より受け継がれてきた根源的循環に他ならない。

帆刈晴⽇(ほかり はるひ)

帆刈晴日「yarn -color wheel-」(部分)2025年

1990 年愛知県⽣まれ。⾃らが描いた絵画作品を解体し再構築し新たな造形に創りかえる。その⾏為は今までの美術の常識を覆したリサイクルするアートと⾔える。

⽔⽥典寿(みずた のりひさ)

水田典寿「夢」(部分) 2024 年 cNorihisa Mizuta

1977 年東京都⽣まれ。海からの漂着物や廃棄された家具などを⽤い、できるだけ⼿を加えず、素材本来の美を輝かせようとするアプローチは新たな価値の創造に他ならない。

宮川達也(みやかわ たつや)

宮川達也「伸」 2006 年 宮川達也ギャラリー蔵

1961 年岐⾩県⽣まれ。板材として使われなかった⽊々を⽤いた彫刻を制作。30 年以上にわたり学校教育に携わりながら追求した造形経験はしなやかなやさしさと美しさを孕んでいる。

■「Reborn-いのちを織りなすアーティストたち-」展

会期︓2025年4 ⽉26⽇(⼟)〜2025年7⽉6⽇(⽇)

会場︓WHAT MUSEUM 東京都品川区東品川2-6-10 寺⽥倉庫G号

開館時間︓⽕曜〜⽇曜 11︓00〜18︓00(最終⼊館 17︓00)

休館⽇︓⽉曜(祝⽇の場合、翌⽕曜休館)

⼊場料︓⼀般 1,500 円、⼤学⽣/専⾨学⽣ 800 円、⾼校⽣以下 無料、展覧会パスポート 2,500 円(会期中何度でも⼊場可能)

主催・企画︓WHAT MUSEUM

後援︓品川区、品川区教育委員会

監修︓⽴島惠(佐藤美術館学芸部⻑、美術評論家)

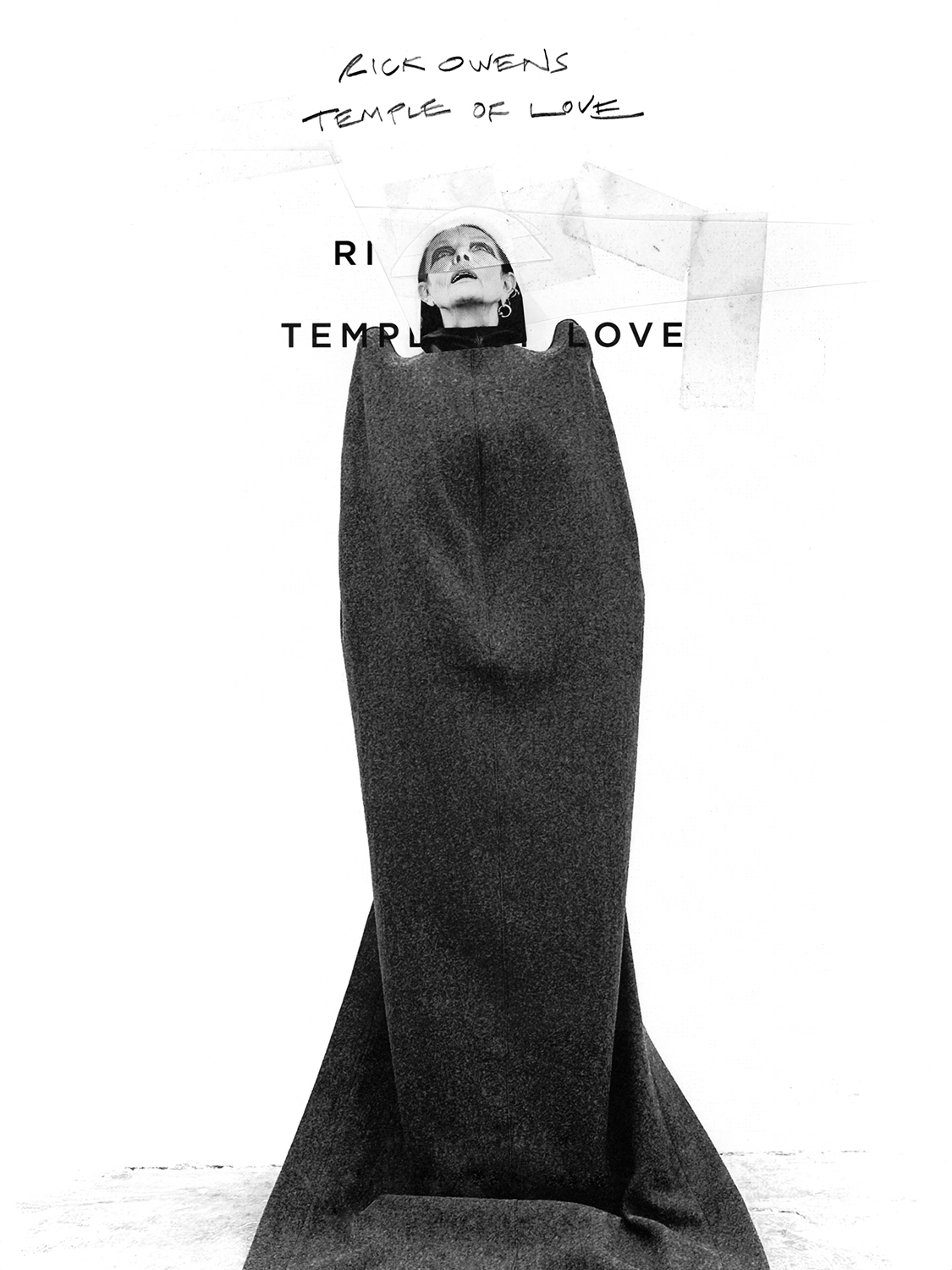

パリのファッション博物館「パリ市立ガリエラ宮(Palais Galliera)」が、ファッションデザイナー リック・オウエンスの創作活動を紹介するパリ初の回顧展『Rick Owens, Temple Of Love』を開催

RIZZOLI RICK OWENS TEMPLE OF LOVE BOOK COVER, OWENSCORP

FW24 PORTERVILLE WOMEN’S, PALAIS BOURBON, PARIS, 29 FEBRUARY 2024, OWENSCORP

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

1961年にカリフォルニア州で生まれ、ロサンゼルスにおいてパターンとファインアートを学び、キャリアをスタートさせたファッションデザイナーのリック・オウエンス(Rick Owens)。1992年に自身のブランドを立ち上げ、アンダーグラウンドカルチャーや1930年代のグラマラスなファッションから着想を得た彼の作品は、世界中のファッショニスタを魅了しています。

日本においては、2009年に青山旗艦店をオープン。スニーカーやライダースジャケット、サルエルパンツといった数々の名作を発表し、多くの日本人ファンから支持を得ています。オウエンスが手掛けるデザインは、ゴシックとグランジのミックス、中性的なアプローチから無機質な動物的要素までに及び、革新的なデザイナーの一人としてファッション史に刻まれるほど。

また、限られた資源にインスパイアを受けたオウエンスは、軍用バッグや軍用毛布、洗いをかけたレザーなど、再利用された素材をドレスやジャケットに生まれ変わらせたことで知られています。彼は黒や落ち着いた色調を好み、「ダスト」と名付けられた独特のグレーは彼のシグネチャーカラーの一つとなっています。

2001年には拠点をイタリアに移し、2003年にパリへと渡った後も、独立性と挑発性を兼ね備えたファッションショーを展開。社会的メッセージを込めた表現で注目を集め、あるショーではモデルの代わりに黒人女性中心のステップダンスチームを起用するなど、すべてのショーにおいて女性が本来持っている強さを称えています。また、世界的な危機に対しては、より彫刻的な作品や鮮やかな色使いによって独自性を表現。

FAYE, LAS PALMAS AVE, HOLLYWOOD, SLAB FW01, GINO SULLIVAN

この度、オウエンスの創作活動を紹介するパリ初の回顧展『Rick Owens, Temple Of Love』が、2025年6月28日から2026年1月4日まで、パリ市立モード美術館「パリ市立ガリエラ宮(Palais Galliera)」において開催されます。本展では、オウエンスがロサンゼルスで活動を始めた初期作品から最新コレクションまで、約100点以上のコレクションを展示します。

SS19 BABEL MEN’S FITTING, PALAIS BOURBON, PARIS, 19 JUNE 2018, OWENSCORP

精神性や儀式的要素に強い関心を持つオウエンスの創作は、作家ジョリス=カルル・ユイスマンスの文学作品から現代アート、さらには20世紀初頭の名作映画など、幅広い文化的背景からインスピレーションを得ています。オウエンス自身が芸術監督として展覧会の企画に参画し、ガリエラ宮のキュレーションチームと協力して、美術館の外壁や庭園まで続く独自の展示経路を構成。

TERRY-ANN, PARIS, 2002, PHOTOGRAPHED BY RICK OWENS

展示内容としては、オウエンスの創作プロセスを示す個人資料やビデオ映像、未公開のインスタレーション、さらにはギュスターヴ・モロー、ヨーゼフ・ボイス、スティーブン・パリーノらの作品も展示し、彼の芸術的ルーツを多面的に探求しています。

また、妻であり共同制作者でもあるミシェル・ラミー(Michèle Lamy)の存在にも光を当て、夫妻のカリフォルニア時代の寝室を再現するなど、彼女からの影響力も見逃せません。作品は美術館の外へも広がり、美術館の外壁にある彫像群をスパンコール刺繍の布で覆うなど見応え十分。

また、ガリエラ宮の庭園には、ブルータリズム様式を反映したセメント彫刻30点が特別に設置されており、これらは彼がデザインする家具ラインを彷彿とさせます。庭園には、彼が愛するカリフォルニア原産のブドウのつるや植物も植えられています。

JIMMY, FIRST SKETCH, SS19 BABEL MEN’S, OWENSCORP

本展覧会『Rick Owens, Temple Of Love』は、規模・範囲ともに前例のないものであり、愛、美しさ、多様性への瞑想をモニュメンタルな空間で提示。現代を代表するデザイナーであるオウエンスのアーカイブから選ばれた数々のコレクションは、美術館をまるで創造的な寺院のような空間へと変貌させています。ぜひ、会場に足を運んで、オウエンスの世界観を体感してみてはいかがでしょうか。

■『Rick Owens, Temple Of Love』

会場:パレ・ガリエラ(パリ市立モード美術館)

10, avenue Pierre Ier de Serbie 75116 Paris

開館時間:火曜日~日曜日:午前10時~午後6時

金曜日は午後9時までの夜間開館あり

入場料:本展覧会のみのチケット:14ユーロ

(割引料金:12ユーロ)

常設展との共通チケット:17ユーロ

(割引料金:15ユーロ)

※18歳未満は無料

※事前予約を推奨

「小山登美夫ギャラリー六本木」、「小山登美夫ギャラリー天王洲」にて同時開催中のオノ・ヨーコ展「A statue was here 一つの像がここにあった」

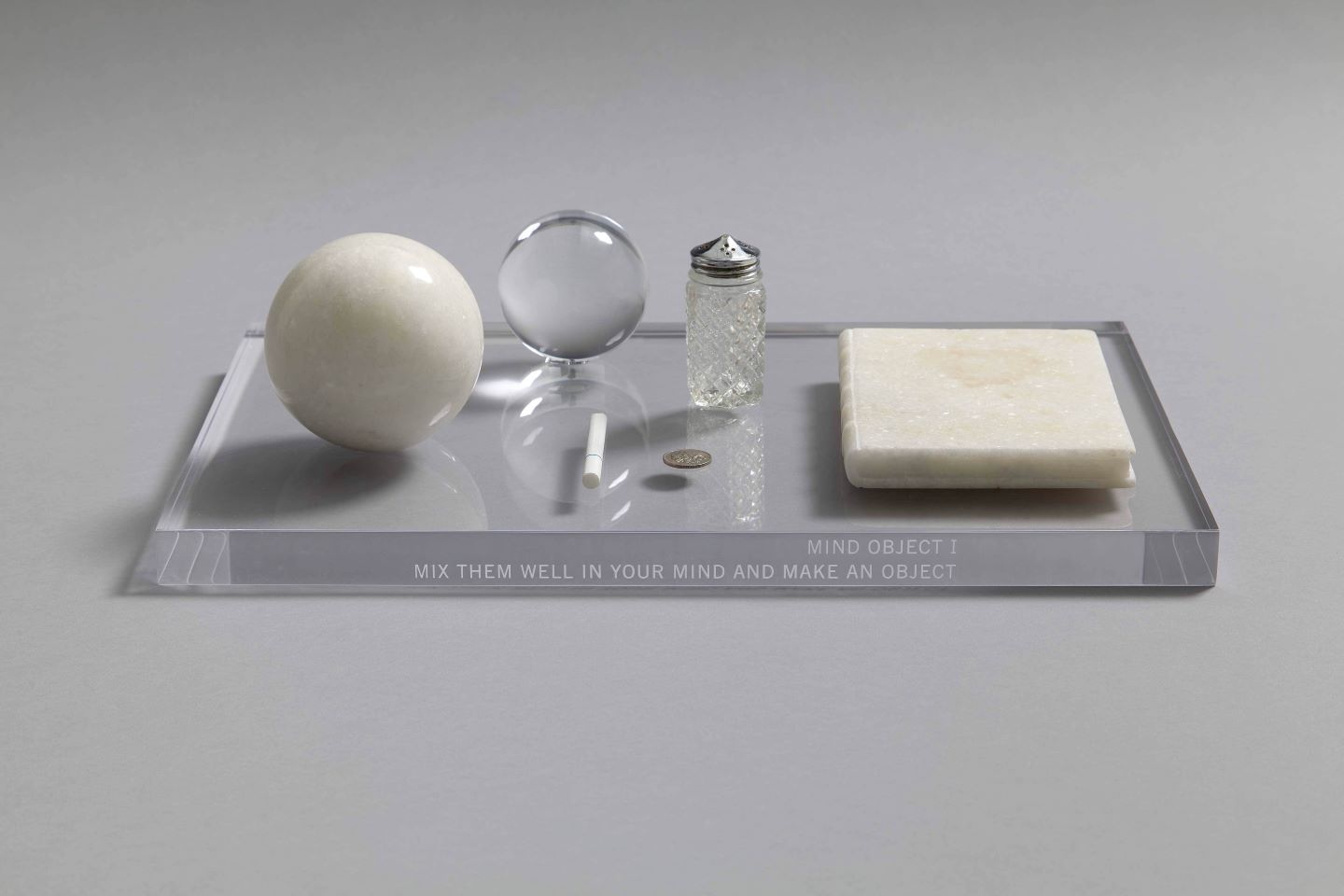

Mind Object I 1960 / 1966 Acrylic, marble, coin, cigarette, salt shaker h.2.5 x w.45.5 x d.30.0 cm ©︎ Yoko Ono

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

20世紀を代表する音楽家の一人であるジョン・レノンの元夫人ヨーコ・オノ(1933年2月18日生)。1950年代後半から現代に至るまで、70年以上にわたるキャリアを通して、アート界のみならず社会的にも影響を及ぼしてきました。

前衛的アート作品の表現者として、インストラクションやオブジェ、映画、音楽、パフォーマンスからインスタレーションまで、多様で革新的な表現によって鑑賞者の想像力を刺激してきました。彼女の作品は詩的な美しさをもたらし、日常のものや精神を因習的な概念から解放し、人間同士の関わりの重要性を強調しています。

また、独創的な音楽家としても数々の作品を生み出し、世界中の様々なアーティストやロックミュージシャンを魅了。一貫してジョンの「Imagine」に象徴される「平和と愛」を訴え続け、数々のチャリティイベントへの参加や基金の支援など、アクティビストとして世界平和のために貢献しました。

現在においてもヨーコ・オノの活躍は衰えることなく、2024年に開催された「テート・モダン」での大規模個展は大きな話題となり、現在ベルリンで「新ナショナルギャラリー」、「New Berlin Art Society」、「マルティン・グロピウス・バウ」などの3箇所以上で個展が同時開催中です。

また日本でも「大阪・関西万博 静けさの森」にて、地面の穴の中の鏡が空を映し天地を一体化したような「Cloud Piece」(1963年)を展示。6月5日からは「アート大阪 Expanded」セクションで、「FLY」(1963年)を再構築したインスタレーション作品展示しています。

この度、「小山登美夫ギャラリー六本木」、「小山登美夫ギャラリー天王洲」にて、オノ・ヨーコ展「A statue was here 一つの像がここにあった」を2025年6月10日(火)~7月5日(土)まで開催しています。

本展は、彼女にとって「小山登美夫ギャラリー六本木」、「小山登美夫ギャラリー天王洲」での9年ぶり4度目の個展となり、スタジオ・ディレクターのコナー・モナハン氏がキュレーションを担当します。

六本木では、白と透明色の、アクリルと既製品を組み合わせた作品に焦点をあてます。オノはそれらの作品を「コンセプチュアル・オブジェクト」と呼んでおり、そのうちの数点は1966年ロンドンのインディカ・ギャラリーでの個展、および翌年1967年リッソン・ギャラリーでの個展で最初に発表されました。本出展作は、オノが制作した初めてのオブジェ作品のうちの一部です。

天王洲では、来場者の参加とパフォーマンスを促す鑑賞型作品である、「Wrapping Piece」、「Draw Circle Painting」を主に展示します。

本展タイトル「A statue was here 一つの像がここにあった」は、1967年の作品からとられており、この言葉はのちにオノ・ヨーコ作品集『Grapefruit』(1970年刊行版)に掲載されました。本展キュレーターのモナハン氏は次の見識をあらわしています。

「オノの『一つの像がここにあった』という言葉は、展覧会全体に漂う不在と存在の詩的な交錯を呼び起こし、作品が過去と未来の可能性によって形作られる新たな現実を想像する余地を生み出しています。」

.jpg?1749945258778)

Mind Object II 1966 / 1967 Acrylic, glass bottle Acrylic, glass bottle h.139.0 x w.26.5 x d.27.3 cm ©︎ Yoko Ono

本展は、オノのコンセプチュアルなアプローチを反映した作品セレクトを展開し、鑑賞者の参加型行為を誘います。 「Mind Object I」(1960 / 66年)は、白、透明の球体や、一本のタバコ、一枚のコイン、石でできた本、塩入れで構成され、観覧者の心の中に一つのオブジェクトを創造するように促します。「Mind Object ll」(1966 / 67年)は、 「NOT TO BE APPRECIATED UNTIL IT’S BROKEN (壊れた時に鑑賞しなさい)」と刻まれたプレキシガラスの台に、ガラスの瓶が一つ乗っています。

.jpg?1749945307058)

Hide Me 1971 Acrylic h.83.8 x w.53.3 x d.54.0 cm ©︎ Yoko Ono

「Hide Me」(1971年)は、タイトルのみ刻まれた透明な台座で、それ以外は何もない作品です。この作品は、存在を不在を通じて主張し、台座の伝統的な役割を宣言しつつも否定する二重の性格を持っています。その空虚さは、観る者に「そこにあるもの——おそらくかつてそこにあったもの——」を考えさせ、隠すという行為そのものを問い直すきっかけとするのです。

「Mend Piece」(1966年)は、来場者はオノの「知恵を持って直しなさい、愛を持って直しなさい それは同時に地球を直すことにもなるでしょう」というインストラクションにより、壊れた器を「直す」ように精神的のも物理的にも誘われます。本展では、能登半島地震により破損した白磁の破片が使われます。

.jpg?1749945358226)

Three Lives 2019 Three mirrors with steel frames, plywood, led lights, electrical wiring h.153.0 x w.61.6 x d.5.7 cm (each) ©︎ Yoko Ono

「Three Lives」(2019年)は、初公開の作品です。3つの楕円形の鏡のうち1つは破損、1つはそのまま、1つは二つの光で照らされ、この3つの鏡があわさることで、鑑賞者自身が変化していく様が反映されます。

天王洲の「Wrapping Piece」(1962 / 66年)は、鑑賞者が包帯を球体状に巻くことで、展覧会を通じて大きさを増していきます。この作品は参加者の行為によって発展し、手当、保護、覆うなどの行為の意味を喚起します。「Draw Circle Painting」(1964年)では、来場者はペンで白いキャンバスに丸を描くことができます。本作も「Wrapping Piece」と同じように来場者の自由な参加を促す作品となります。

本出展作を通して見えるのは、存在と不在に対して、そして実態のないアイディアを形にする想像力―想像と希望によってつくられる未来への思考、知識、愛、信頼―に対してのオノの深い洞察です。

「オノの芸術は、変容させること、つまり、視覚化の行為を通して、善を実現させる心の力を信じることに向けられていた。」「彼女は、ほんの僅かな時間と知覚を提供し、本質を顕現させることで、日常生活におけるウィットと驚きを見出すことを拳げ、望むべきは、私たちを少しは思慮深く、そしてもっと人間的にしてくれるのである。」(※アレクサンドラ・モロー「イエス(YES)の精神:オノ・ヨーコの芸術と人生」(オノ・ヨーコ「YES」展覧会カタログ、朝日新聞社刊行、2003年より)

「(オノは)究極的には『すべての芸術作品は未完成である』と主張した。それは今日に至るまで挑発的と見なされ続けているアプローチであり、アート制作に関する既成概念を覆すだけでなく、アートの制度的な枠組みとも対極的な立場です。」 「しかし、人生において、本当に完成し、落ち着き、疑いようのない真実となるものなどあるでしょうか? 歴史そのものは、それが認識され、記憶される方法において、少なくとも、個人であれ集団であれ、時とともに変化していきます。 」(※コナー・モナハン「オノ・ヨーコ 一つの像がここにあった」、『オノ・ヨーコ A statue was here 一つの像がここにあった』展覧会カタログ、小山登美夫ギャラリー、2025年より)

ぜひ、この貴重な機会にオノ・ヨーコの世界観を体感してみてはいかがでしょうか。

■オノ・ヨーコ展「A statue was here 一つの像がここにあった」

小山登美夫ギャラリー六本木

2025年6月10日(火)~7月5日(土)

11:00 - 19:00 日月祝 休

入場無料

小山登美夫ギャラリー天王洲

東京都品川区東品川1-33-10 Terrada Art Complex Ⅰ 4F

2025年6月10日(火)~7月5日(土)

11:00-18:00 日月祝 休

入場無料

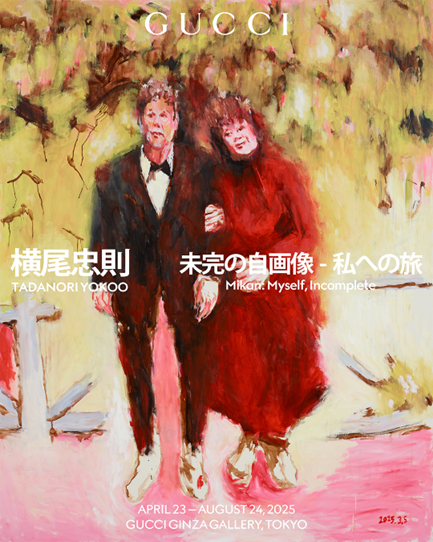

東京・銀座の「グッチ銀座 ギャラリー」にて「横尾忠則 未完の自画像 - 私への旅」が開催中

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

1921年にイタリア・フィレンツェにて創設された「GUCCI(グッチ)」。世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつとして知られています。GUCCIはブランド創設100周年を経て、ステファノ・カンティーノCEOの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションを讃えながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。

2025年にGUCCIは、創造性を通じたコミュニティとの共創をテーマに、日本国内でアートプロジェクトを多面的に展開。その取り組みのメインとなるのが、日本を代表するアーティストである横尾忠則氏との展覧会開催です。

GUCCIと横尾忠則氏のつながりは、2020年に「グッチ渋谷 ミヤシタパーク」のオープニングを飾ったウィンドウ アートプロジェクトに遡ります。そのダイナミックで創造的なコラボレーションをさらに発展させ、東京・銀座の「グッチ銀座 ギャラリー」にて、横尾氏の個展「横尾忠則 未完の自画像 - 私への旅」を2025年4月23日(水)~ 8月24日(日)まで開催予定です。

本展のテーマである「未完」とは、芸術の創造性は完成された瞬間よりも、むしろ未完成であることにこそ宿るといった、横尾氏が一貫して掲げてきた美学に基づいています。

1960年代より約60年にわたり、千変万化するスタイルと森羅万象に及ぶテーマを駆使しながら数々の作品を生み出してきた横尾氏は、ひとつの完成形にはとどまらず、常に変貌と挑戦を繰り返してきました。その姿勢は、常に進化を続けるグッチというブランドの在り方とも響き合います。

決して一つの「完成」に安住することなく、常に新しい表現の可能性に挑戦して変貌を重ね、「未完」の「旅」を続けてきた横尾氏の「横尾忠則 未完の自画像 - 私への旅」と題した本展。

美術評論家の南雄介氏によるキュレーションのもと、「旅」を想起させるテーマを描いた横尾作品を中心に、今回初公開となる自画像や家族の肖像など最新作6点を含めた約30点の作品を展示。また、本展のために特別に解放された屋上スペースでは、1970年の大阪万博で大きな話題を呼んだ横尾氏による「未完」のイメージをシンボリックに提示した、真っ赤な足場のインスタレーションを再現した作品もダイナミックに展開されています。

また、2025年6月22日(日)まで、東京の世田谷美術館にて「横尾忠則 連画の河」も開催中です。都内で同時期に横尾氏の作品を楽しめるまたとない機会となっています。

さらに、「グッチ銀座 ギャラリー」での展覧会に加え、世界の注目が集まる大阪にもアートプロジェクトを展開予定です。ファッションブランドとして初めて「瀬戸内国際芸術祭2025」の公式パートナーを務めるGUCCIは、2025年に瀬戸内エリア、東京、大阪の3つのロケーションを結ぶ多面的な取り組みによって、アートとファッションのつながりを一層強固にしていくそうです。

ぜひ、この機会に横尾忠則氏の世界感を堪能してみてはいかがでしょうか。

横尾忠則

現代美術家。1936年兵庫県生まれ。1972年にニューヨーク近代美術館で個展。その後もパリ・ベネチア・サンパウロの世界3大ビエンナーレに招待出品。アムステルダムのステデリック美術館、ハンブルグ工芸美術館、パリのカルティエ財団現代美術館、東京都現代美術館、東京国立博物館など世界各国の美術館で多数の個展を開催。2012年神戸に横尾忠則現代美術館が開館。2013年香川県 豊島に豊島横尾館が開館。2000年ニューヨークアートディレクターズクラブ殿堂入り。2015年高松宮殿下記念世界文化賞受賞。2023年文化功労者、日本芸術院会員。作品はメトロポリタン美術館、ニューヨーク近代美術館、大英博物館、ポンピドゥ・センター・メス、ウフィツィ美術館など世界各国の主要美術館に収蔵されている。2026年春にイギリスのThames & Hudsonより500ページの作品集が世界発売される。

■「横尾忠則 未完の自画像 - 私への旅」

開催場所:グッチ銀座 ギャラリー(東京都中央区銀座4-4-10 グッチ銀座 7階)

日程:2025年4月23日(水)~8月24日(日)予定(会期中無休)

営業時間:11:00 – 20:00(最終入場 19:30)

入場:無料(予約優先制)

来場予約はコチラから。

※開催内容・時間は予告なしに変更となる可能性があります。

※屋上スペースの展示は、天候・時間によってはご覧いただけない場合があります。

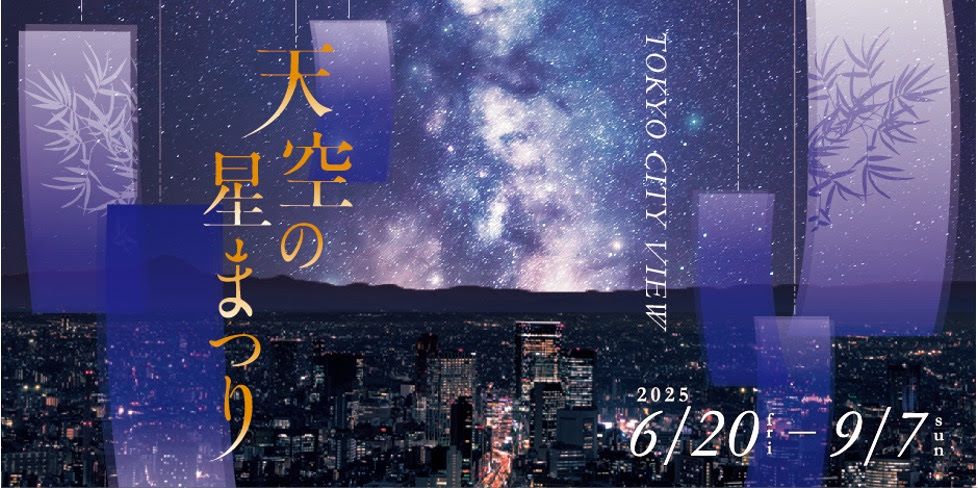

「六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー」にて、海抜250mの星空体験「天空の星まつり」が開催!~七夕・星空・宇宙をテーマにした80日間の夏イベント~

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

森ビル株式会社が運営する「六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー」では、日本ならではの情緒と星空が織りなす幻想的な夏イベント「天空の星まつり」を2025年6月20日(金)〜9月7日(日)の期間中に開催します。

七夕・星空・宇宙をテーマに、展望台という特別な空間で、季節を感じる幻想的な空間を演出します。都心の喧騒から離れ、海抜250mの開放的な空間で、思い出に残る特別な時間を過ごすことができるでしょう。

期間中は七夕にちなんで、笹飾り体験や天の川のフォトスポット、展望台からの壮大な星空など、思わず写真に収めたくなる空間が登場。また、毎年恒例夏のキッズワークショップなど、東京シティビューならではの夏イベントを楽しむことができます。

七夕・星空・宇宙をテーマに、展望台が幻想的な空間に!

古来より人々は星に願いを託してきました。展望回廊は、笹飾りや天の川の演出で「七夕まつり」ムードに。目の前に広がる輝く星空との共演をぜひ体感してみてください。

笹飾り体験

七夕といえば、短冊に願いを綴り笹に飾る日本の風習。一年に一度、織姫と彦星が会えるという七夕伝説に思いを馳せながら、笹飾りを行うことが可能です。さらに、七夕の笹飾りと都心の眺望がコラボレーションした東京シティビューならではの写真撮影もお楽しみください。

天の川フォトスポット

東京夜景ときらめく天の川、七夕の星々と共に写真が撮れるフォトスポットが登場。世界最高峰のプラネタリウム「メガスター」の技術で作り出された100万個の星をバックに、ほかでは撮れないここだけの一枚を、ぜひ撮影してみては。

協力:大平貴之

宇宙はどこまで見えてるの?

六本木の星空から出発して宇宙の旅へ。宇宙には知られざることがまだまだ秘められています。最新研究から明らかになった宇宙に広がる星々を画像で紹介します。

協力:天文学普及プロジェクト 天プラ

新しい音楽体験を!

.jpg?1749949147867)

「天空の星まつり」会場では、“音楽の新しい楽しみ方・価値観を創る”をコンセプトに掲げた新進気鋭の音楽ユニット「Vegetable Record(ベジタブルレコード)」プロデュースの音楽を体験することができます。その場所ならではのユニークなポイント(空間の特性、周りの環境音など)を活かした音楽でデザインされた空間をお楽しみください。

毎年恒例夏のキッズワークショップ開催!

夏休みのお出かけにはもちろん、自由研究のヒントにもなるワークショップを実施します。

■六本木天文クラブ キッズワークショップ「天体望遠鏡を作ろう」

「六本木天文クラブ」がキッズワークショップを開催。月のクレーターもばっちり見える本格派望遠鏡を作ります。組み立てから使い方、そして星空の見所までを天文の専門家がわかりやすく教えます。自分だけの望遠鏡を作って、星空を観察してみませんか?(当日、天気が良ければ通常非公開の屋上庭園にて星空観望会も実施します。)また、ワークショップ終了後に東京シティビューもお楽しみいただけます。

【実施概要】

日時:2025年7月31日(木)17:00~20:30 (ワークショップ 17:00~19:00/星空観望会 19:30~20:30)

※星空観望会の実施は天候次第となります。

場所:六本木ヒルズウェストウォーク 2 階 南側吹き抜け

対象年齢:小学 1 年生~6 年生 ※小学 1・2 年のお子様は、保護者の方も一緒にご参加ください。

定員:24 名

料金:6,000 円 ※東京シティビュー入館(お子様 1 名分)含む

申込期間:6月13日(金)~6月 24日(火)

<注意事項> ※応募フォームは後日東京シティビューWEB サイトに掲載します。※応募者多数の場合は、抽選にて決定します。抽選結果は7月4日(金)までにメールにてお知らせします。

■六本木天文クラブ×松本零士展

「みんなで一緒に哲学対話~この世界について語り合おう~」

.jpg?1749949744943)

「六本木天文クラブ」と東京シティビューにて開催する「松本零士展」がコラボレーションし、宇宙を旅する物語『銀河鉄道 999』をテーマにした哲学対話のワークショップを開催します。哲学対話とは考えることを楽しむ場。子どもも大人もみんなで一緒になって、考えたことを自由におしゃべりします。

ワークショップ終了後は、東京シティビューおよび「松本零士展」の鑑賞が可能です。作品やストーリーについてワークショップの中で紹介するため、作品を読んだことがない方でも気軽に参加可能。ワークショップ後の鑑賞は一層興味深いものになるでしょう。

【実施概要】

日時:2025年8月7日(木) 14:00~15:30

場所:3階プレゼンテーションルーム(六本木ヒルズ森タワー3階)

対象年齢:小学1年生~6年生 ※保護者の方 1 名のご同伴をお願いいたします。保護者は 1 名様のみ参加できます。

申込期間:6月13日(金)~6月24日(火)

定員:10組20名(1組=お子様1名、保護者1名)

料金:4,500円

<注意事項> ※応募者多数の場合は、抽選にて決定します。抽選結果は7月4日(金)までにメールにてお知らせします。

数量限定 東京シティビューのお土産付きスペシャルチケット販売

東京シティビューがセレクトしたお土産と、オリジナルトートバッグが付いたスペシャルチケットを数量限定で販売します。

販売開始:2025年7月1日(火)(予定)

販売対象期間: 2025年7月19日(土)~8月31日(日)

販売価格:5,500 円(税込)、3,500 円(税込)※数量限定販売、売切れ次第終了

販売方法:チケットカウンター(六本木ヒルズ森タワー3 階)、東京シティビューオンラインチケット

東京シティビュー ショップ 「江戸風鈴」で夏の風情を楽しもう!

東京シティビュー ショップでは、今夏「江戸風鈴」を販売します。江戸時代から伝わる伝統を受け継いだ工芸品です。ひとつひとつ職人が手づくりした個性のある形と音色、絵柄は唯一無二。100 年以上守り続けられている江戸風鈴から日本の風情を感じてみてはいかがでしょうか。

[東京シティビュー ショップ]

場所:六本木ヒルズ森タワー52 階 東京シティビュー内

営業時間:10:00~21:00

Tel. 03-6406-6270

THE SUN & THE MOON(Restaurant) 旬のマスクメロンの夏限定スイーツ登場!

東京シティビューと同フロアに位置する「THE SUN & THE MOON(Restaurant)」にて期間限定で販売する「マスクメロンのヴァシュラン シャンパン風味のミルクアイス」。旬のマスクメロンをメレンゲやブランマンジェ、ホワイトチョコレートなどでフランス菓子ヴァシュランに仕立てました。シャンパン香るミルクのアイスクリームと合わせてお楽しみください。

[THE SUN & THE MOON(Restaurant)]

提供期間:~8月31日(日)

提供時間:Lunch 11:00~15:00 L.O. Dinner 18:00~20:00 L.O.

金額:ディナー 2,200円/ランチ 2,000円(ドリンクセット 2,400円)

※終日サービス料 10%を頂戴しています。

※窓際のお席は席チャージ 2,000 円(1 テーブル)をいただきます。

※レストランのみご利用のお客様は別途 VIEW CHARGE:500 円/1 名様を頂戴いたします。(52・53 階への入館券をお持ちの方は不要です。)

※貸切りやご予約で満席の場合など提供できかねる場合もあります。事前にお問合せください。

■夏イベント「天空の星まつり」

東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)

【営業時間】10:00~22:00(最終入館 21:30)

【東京シティビュー 入場チケットの料金改定について】

東京シティビューは、2025年6月20日(金)以降のチケット料金について、サービス品質の維持・向上のため、以下の通り改定いたします。

今後も東京シティビューは、「次のドキドキを、六本木の空から」をコンセプトとして、様々なイベント等を実施し、魅力的な眺望体験を提供してまいります。

※チケットは専用オンラインサイトまたは施設入口の券売機、窓口での購入が可能です。

※諸事情により営業時間の変更やクローズする場合があります。最新情報は公式サイトにてご確認ください。

【お問い合わせ】東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

Te. 03-6406-6652