⽇本の現代アートの創造性と多様性、コミュニティーを国内外に発信する国際的なアートイベント「アートウィーク東京」が2025年も開催決定! ポップアップバー「AWT BAR」のアドバイザーに建築家・妹島和世が就任

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

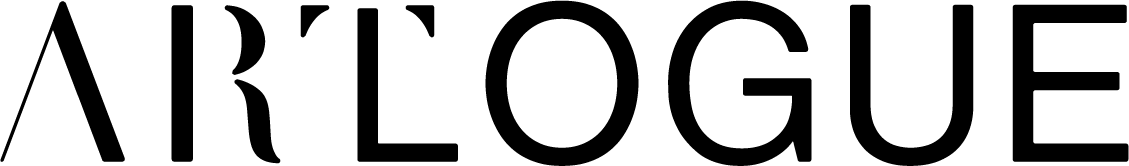

アートバーゼルとの提携および文化庁の協力を受け、一般社団法人コンテンポラリーアートプラットフォームが主催する「アートウィーク東京(AWT)」。⽇本の現代アートの創造性と多様性、そしてそのコミュニティーを国内外に発信する年に一度の国際的なアートイベントとして、2025年11⽉5⽇(水)~11月9⽇(⽇)の5⽇間にわたり開催予定です。

1.現代アートをもっと楽しむ5日間

アートウィーク東京(AWT)には、「メイン会場」がありません。都内50以上の美術館・ギャラリーがそれぞれ開催する展覧会や、AWTが独自に開催する展覧会やシンポジウム、バーといったプログラムのほか、音楽イベントや建築ツアー、そして多様な関連イベントを自由に巡ることで、東京のアートやカルチャーを様々な視点から楽しむことができる分散型のアートイベントです。

2025年も東京を代表する50以上の美術館・ギャラリーが参加。「スペースアン」と「エスパス ルイ・ヴィトン東京」の参加も決定しました。

都内に点在するこれらのアートスペースやAWTのプログラム会場を、乗り降り自由な無料のシャトルバス「AWT BUS」が巡回。東京都とアートウィーク東京モビールプロジェクト実行委員会の主催により実施される、都内のアートアクティビティーの体験を創出する「アートウィーク東京モビールプロジェクト」の一環としてシャトルバスが運行されます。

複数のアートスペースを巡ることで、それぞれの個性、そして東京の現代アートの「いま」を感じることができるでしょう。

2.ビジュアルアイデンティティを刷新

2025年よりアートディレクターにグラフィックデザイナーの上西祐理氏が就任。また、ビジュアルアイデンティティも一新されました。

■アートディレクター 上西祐理氏のコメント

「過去から未来へと貫かれる人類の創造性の歴史と、現代の東京のアートシーンという今この一地点を包括的に表現すべく、文字を起点としたビジュアルアイデンティティを展開していきます。それに伴い、記号的でジオメトリックなアルファベットから成るオリジナルの欧文フォントも制作。石器の時代から営まれてきた人類の創造性を太古の文字に見出し、それらを未来につないでいくというような思いを託しました。一方、『東京』の自由な文字はたゆたう現代を表しています。今年の『AWT FOCUS』で中心に据えられる『現実/リアル』から着想したライムイエローのキーカラーが、アートウィーク東京(AWT)を鮮やかに彩ります」

上西祐理(うえにし ゆり)氏

アートディレクター/グラフィックデザイナー。1987年生まれ。東京都出身。2010年多摩美術大学卒業、同年電通入社、2021年に独立し、北極設立。主な受賞歴に東京ADC賞、JAGDA新人賞、JAGDA賞、CANNES LIONS金賞など。趣味は旅と雪山登山。旅は現在45カ国達成。

3.「AWT FOCUS」「AWT VIDEO」の監修者が決定!

2023年に「買える展覧会」として始まった「AWT FOCUS」を、現存する日本最古の私立美術館である「大倉集古館」(虎ノ門)を会場に、今年も開催。

美術館での作品鑑賞とギャラリーでの作品購⼊という2つの体験を掛け合わせたこの展覧会は、毎年変わるテーマに沿って現代アートをキュレーションする試みです。出展作品はすべて購入可能。第3回目となる2025年の監修者にはアダム・シムジック氏が就任。国際芸術祭「ドクメンタ14」 で芸術監督を務めた彼が、アートを通じて「現実/リアル」について考察します。

アダム・シムジック

チューリッヒ美術館のDas Büro für geistige Mitarbeitキュレーター。2014年から17年まで国際芸術祭「ドクメンタ14」のアーティスティック・ディレクターを、03年から14年までクンストハレ・バーゼルのディレクター兼チーフ・キュレーターを務めた。22年にチューリッヒに現代アートと文化のための非営利団体Verein by Associationを設立。

4.選りすぐりの映像作品を紹介

アートウィーク東京(AWT)参加ギャラリーのアーティストが手掛ける映像作品の中から、選りすぐりのビデオプログラムを上映する「AWT VIDEO」。2025年は東京都現代美術館の学芸員であり、「恵比寿映像祭」の創設も担った岡村恵子氏が監修を務めます。

岡村恵子(おかむら けいこ)氏

東京都現代美術館事業企画課企画係長。学芸員として東京都現代美術館(1995-2007年/21年-現在)、東京都写真美術館(07-21年)で数々の企画を手掛ける。09年に映像とアートの国際フェスティバル「恵比寿映像祭」の創設を担う。21年開催の第13回まで毎年携わり、映像インスタレーションや映画、パフォーマンス作品を領域横断的に数多く紹介した。

5.SANAA妹島和世が、AWT BARアドバイザー(建築家選定)に就任!

アートウィーク東京(AWT)の会期中、南青山に特設されるポップアップバー「AWT BAR」は、新進シェフによるオリジナル料理やアーティストとのコラボレーションカクテル、音楽やパフォーマンスといったイベントが楽しめる憩いの場です。

今年はバーのアドバイザーに、ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展金獅子賞やプリツカー賞、王立英国建築家協会ロイヤル・ゴールド・メダルなど、数多くの受賞歴を持つ建築家ユニット「SANAA」の共同主宰であり、東京都庭園美術館の館長も務める妹島和世氏が就任。バーの設計を担当する建築家の選定を担います。また、妹島氏は2024年に引き続き、東京の街に佇む名建築を巡るツアー「TOKYO HOUSE TOUR」の監修も務めます。

妹島和世(せじま かずよ)氏

建築家。1956年茨城県生まれ。81年日本女子大学大学院修了。87年に妹島和世建築設計事務所を、95年に西沢立衛とSANAAを設立。ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展金獅子賞*、プリツカー賞*、紫綬褒章、RIBAゴールドメダル*などを受賞。主な建築作品に金沢21世紀美術館、Rolexラーニングセンター、ルーヴル・ランスなど。現在、ミラノ工科大学教授、横浜国立大学名誉教授、東京都庭園美術館館長。(*はSANAAとして)

6.人気プログラム「AWT TALKS」も開催

初心者からアート通まで、幅広い層を対象とした「AWT TALKS」も開催予定です。国内外のキュレーターや思想家を招いたシンポジウムから、オンライントーク、ラウンドテーブル、コレクターを⽬指す人に向けたガイドツアーやセミナー、未就学児や学生を対象としたアート教育プログラムまで、多彩なプログラムを通じてアートとの身近な接点を生み出し、アートを一歩深く知るための場を提供します。

最後に、2025年度のアートウィーク東京(AWT)開催に向けて届いた、ディレクターの蜷川敦⼦氏とアートバーゼルのコメントをご紹介します。

ディレクター・蜷川敦⼦氏のコメント

「東京におけるアートのエコシステムを支援するコミュニティー主導の取り組みとして構想されたアートウィーク東京(AWT)は、回を重ねるごとに成長を続けています。2024年は過去最多となる53の美術館・ギャラリーが参加したほか、アート好きが集まるミートアップイベントや音楽パフォーマンス、建築ツアーといった多角的な取り組みも加わり、幅広い層の方々にご参加いただきました。関係者と一般参加者の双方からもポジティブな声を多くいただいております。アートウィーク東京(AWT)が今後も現代アートをはじめとする東京の様々な芸術・文化のハブであり続けるよう、今年もさらに充実したプログラムをお届けできることを楽しみにしております」

蜷川敦⼦(にながわ あつこ)氏

アートウィーク東京共同創設者・ディレクター/タケニナガワ代表。2008 年にタケニナガワを設⽴。新進作家から歴史的な評価の⾼い作家まで、現代アートの⽂脈で活躍する⽇本⼈作家を国際的にプロモーションする。国外の作家を⽇本の⽂脈で紹介する試みも多数企画。アートウィーク東京を主催する⼀般社団法⼈コンテンポラリーアートプラットフォーム共同代表理事。「アートバーゼル」バーゼルの選考委員、および、コロナ禍に⽣まれた国際的なギャラリーイニシアティブ「Galleries Curate」や、グローバルサウスのアートを取り上げるプラットフォーム「SOUTH SOUTH」に参加。2022年、将来のアートマーケットにおいて先駆となる人物を選ぶ「Artnet Innovators List」に選出。アート界で最も影響力のある人物100人を選ぶ「ArtReview Power 100」に2022-24年に3年連続で選出。

アートバーゼルのコメント

「アートウィーク東京(AWT)は街中を舞台とする地域主導型イベントとして、東京におけるアートのエコシステムを育み、日本の卓越した芸術文化を国内外に紹介してきました。アートバーゼルとAWTのコラボレーションはその価値を高める重要かつ発展的なパートナーシップであり、ギャラリーに対するアートバーゼルのコミットメントの深さと、それを支えるアート業界全体の持続的な発展を願う私たちの思いの表れでもあります。加えて、海外ゲストからの評価の高さは、AWTという唯一無二のフォーマットが東京のギャラリーシーンと豊かな文化的背景をシームレスにつないでいることの証でもあります。AWTの発展とともに、東京は国際的なアートの舞台において欠かせない訪問先としての地位を確立しているのです」

■アートウィーク東京(Art Week Tokyo、AWT)

会期:2025年11⽉5⽇(水)~11⽉9⽇(⽇) 10:00 ~18:00

会場:都内の参加美術館・ギャラリー、AWT FOCUS、AWT BARほか各プログラム会場

主催:⼀般社団法⼈コンテンポラリーアートプラットフォーム

提携:アートバーゼル(Art Basel)

特別協⼒:⽂化庁

■アートウィーク東京モビールプロジェクト

会期:2025年11⽉7⽇(金)~11⽉9⽇(⽇) 10:00 -18:00

主催:東京都/アートウィーク東京モビールプロジェクト実⾏委員会

料金

・AWT BUSの乗⾞無料。

・参加ギャラリーの⼊場無料。参加美術館ではAWT会期中に限り、所定の展覧会にてAWT特別割引適⽤。

・AWT FOCUSの⼊場⼀般有料(⾦額未定)、学⽣・⼦ども無料。

参加施設(2025年4月23日時点)

・美術館・インスティテューション

アーティゾン美術館

エスパス ルイ・ヴィトン東京

銀座メゾンエルメス フォーラム

国立新美術館

資生堂ギャラリー

シャネル・ネクサス・ホール

東京オペラシティ アートギャラリー

東京国立近代美術館

東京都現代美術館

東京都写真美術館

東京都庭園美術館

森美術館

ワタリウム美術館

・ギャラリー

ギャラリー38

アノマリー

ウェイティングルーム

XYZコレクティブ

MEM

カイカイキキギャラリー

カナカワニシギャラリー

カヨコユウキ

ケンナカハシ

コウサクカネチカ

コタロウヌカガ

ギャラリー小柳

小山登美夫ギャラリー

シュウゴアーツ

スカイザバスハウス

スノーコンテンポラリー

スペースアン

タカ・イシイギャラリー

タクロウソメヤコンテンポラリーアート

タケニナガワ

タロウナス

東京画廊+BTAP

ナンヅカアンダーグラウンド

日動コンテンポラリーアート

ハギワラプロジェクツ

PGI

ファーガス・マカフリー

フイギユア

ブラム

ペース・ギャラリー

ペロタン東京

ポエティック・スケープ

ミサコ&ローゼン

ミサシンギャラリー

ミヅマアートギャラリー

無人島プロダクション

ユタカキクタケギャラリー

ユミコチバアソシエイツ

リーサヤ

※AWTの⼀覧表記ルールに基づく施設名称表記の50⾳順です。

公式サイト https://www.artweektokyo.com/

Instagram https://www.instagram.com/artw...

Facebook https://www.facebook.com/artwe...

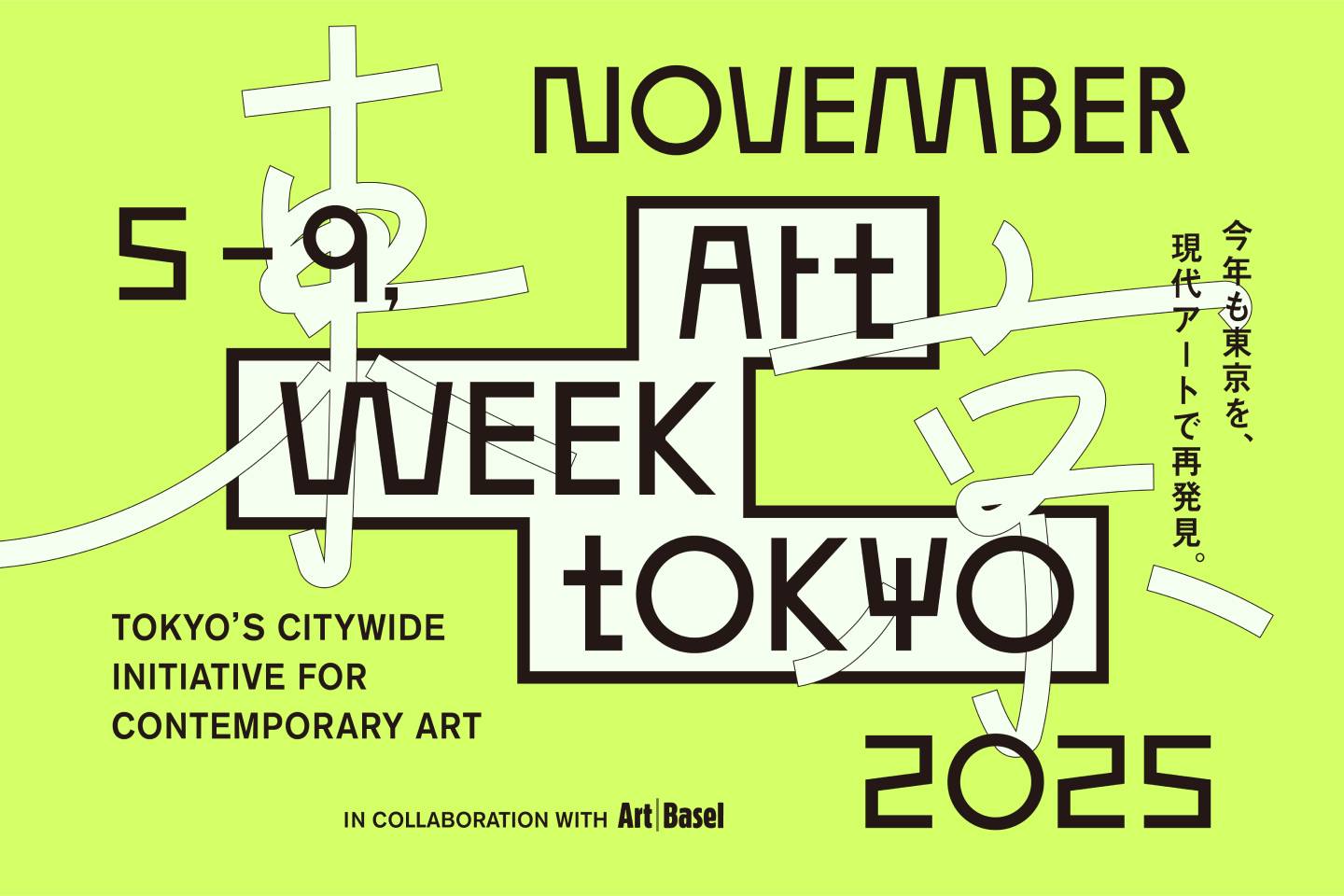

ポップな色彩と息を呑む程の画力で魅了する画家・北島麻里子の過去最大の新作個展が、「PARCO MUSEUM TOKYO」にて開催

FEB 9,2025 2025, oil on canvas , 1940×1620mm

JUL 6,2024 2024, oil on canvas 803×652mm

NOV 2,202 2024, oil on canvas , 1620×1940mm

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

株式会社パルコは、「渋谷PARCO 4F PARCO MUSEUM TOKYO(パルコミュージアムトーキョー)」にて、過去から連なる無数の”今”を静物という形で表現するアーティスト・北島麻里子氏による個展「Mariko Kitajima Solo Exhibition “Carpe Diem”」を、2025年5月10日(土)~5月26日(月)まで開催中です。

鮮やかな色彩と、繊細でユニークなモチーフの中に自らを溶け込ませ、息を呑むほどに絵画を細密に描き出す画家・北島麻里子氏。

作品が生み出す親しみと緊張感は、作品を通じて「自分が何者であるのか」を探求する作家の姿勢そのものであり、同時に鑑賞者に向けた問いかけでもあるかもしれません。約2年間の歳月をかけて制作した20点以上の新作で構成される個展「Mariko Kitajima Solo Exhibition “Carpe Diem”」。

「自分自身を確認するための日常的な行動」として絵を描く北島麻里子氏の作品には、透明なガラスでできた花瓶の後ろ側や、その脚の中に写り込む自身の肖像画が描かれており、今回の展示では、新作を含む約20点の作品を展示・販売します。また、本展開催を記念して制作されるオリジナル商品のほか、シルクスクリーンのエディション作品も販売予定です。

■ステイトメント

「つらい日や悲しい日、楽しい日、無数の愛しい日々と私が重なって今のわたしができている。

絵を描くことも画面と対話しながら日々を紡いでいく行為だと考えています。

わたしは1人で生きることはできなくて、あなたの存在があったから今のわたしがある。

そして、わたしはあなたに出会えたことを嬉しく思うのです。

美しい花を選んで摘む一瞬のように、今日と言う日をわたしはあなたと大切に生きたい」

北島麻里子

北島麻里子| Mariko Kitajima

1987年埼玉県生まれ。2014年東京造形大学造形学部美術科絵画専攻卒業。

2014 東京造形大学卒業制作「ZOKEI展」ZOKEI賞 、アートアワード丸の内

2014「倉本美津留賞」。

わたし達が生きていく中で現在に繋がる大切な一瞬一瞬をキャンバス上に留めることを私視点で試みている。それによって、すべての人にとっての「わたし」を考える手がかりになればと考えている。

■近年の個展

2023 「Hide and Seek」/MEDEL GALLERY SHU(東京)

■近年のグループ展

2024 「faces」(GALLERY CURU 、タイ)

2024 「grid3」(biscuit gallery、東京)

2023 「CONCERTO」(Lurf MUSEUM、東京)

2023 「CULTURE ART PARK 2023」(代官山蔦屋書店、東京)

2023 「grid2」(biscuit gallery,東京)

2021「属性/魔性」(WATOWA GALLERY、東京)

■近年のアートフェア

ART TAIPEI 2014,2015,2016(台湾)

ART OSAKA 2015,2023(大阪)

ART FAIR PHILIPPINES 2016,2020,2023(フィリピン)

ART FAIR TOKYO 2021 ,2023,2024(東京)

JING ART 2023(中国)

■「Mariko Kitajima Solo Exhibition “Carpe Diem”」

会場:PARCO MUSEUM TOKYO(東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 4F)

会期:2025年5月10日(土)~5月26日(月) 11:00-21:00

※入場は閉場の30分前まで

※最終日18時閉場

入場:無料

主催:PARCO

キュレーション:SUNNYES

累計116万人を動員した「デザインあ展」がパワーアップして帰ってきた! 「あるく」「たべる」「すわる」「もつ」など動詞をテーマに35点の作品が登場する「デザインあ展neo」

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

デザインを体感する展覧会「デザインあ展neo」が、虎ノ門ヒルズの情報発信拠点「TOKYO NODE(東京ノード)」にて、2025年4月18日(金)に開幕しました。会期は、2025年9月23日(火 ・ 祝)まで。

本展の主催・会場である「TOKYO NODE(東京ノード)」は、2023年に開業した「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」の最上部に位置する新たな情報発信拠点。イベントホール、ギャラリー、レストラン、ルーフトップガーデンなどが集積する、約10,000 ㎡の複合発信施設です。

施設内には、ミシュランで星を獲得したシェフによるレストランや、イノべーティブなプレイヤーが集まる共同研究チーム「TOKYO NODE LAB」の活動拠点も。NODE=結節点という名の通り、テクノロジー、アート、エンターテインメントなどあらゆる領域を超えて、最先端の体験コンテンツ、サービス、ビジネスを生み出し、世界に発信していく舞台となっています。

「デザインあ展neo」は、NHK Eテレの番組「デザインあneo」のコンセプトを体験の場に拡げる展覧会です。全国を巡回した前回からおよそ4年ぶりの開催となり、過去の「あ展」で取り上げてきた「モノ」から「行為(動詞)」へとテーマを新たに、子供たちにデザインを通した思考や発見の楽しさを伝えることを目的としています。

会場となる「TOKYO NODEのギャラリー」は、東京タワーの展望台を見下ろす地上220メートルに位置。本店は、およそ1,500平米・最大高さ15mのユニークな空間を使った大型展覧会となります。

各展示室には、「あるく」「たべる」「すわる」「もつ」などといった動詞ごとに、観察・考察・体験のステップで構成された35点の作品が並んでいます。

展示室に入ってすぐ、私たちを出迎えてくれるのは、天井から吊り下げられた巨大な「あ」の文字。足元には、日常のさまざまな行為を想像させる「動詞の庭」が広がり、鑑賞者に本展のテーマである「行為(動詞)」を印象付けます。

また、「あるく」から始まる展示群は、観察・考察・体験など異なるアプローチの作品で、それぞれの行為を紐解いていきます。「あるきかたログ」は6つのブースで、それぞれの体験者がカメラに指示されたポーズをとると、その写真がパラパラ漫画のように繋がり、まるで歩いているようかのように見える作品です。普段はあまり意識することのない「あるく」という行為が、どのような要素から成り立っているのかを、あそびながら考察することができます。

歩みを進めていくと、3メートル超の巨大なお箸につままれる気分を体験する「たべられるきもち」(たべる)や、小学校でおなじみの木の板とパイプでできた『学童イス』が、機能や特性が異なるさまざまなイスになる「学童イスのゆめ」(すわる)、身の回りにあるさまざまな持ち手およそ1,500個が壁からびっしりと生えた「もちてのむれ」(もつ)といった展示が続きます。

ほかにも、「はなす」「かく」「すてる」「こわす・なおす」「さがす」をテーマとにした、遊び心と発見の溢れる作品が並びます。

さらに、番組で放送しているコーナーと同じ体験を楽しめる「デッサンあ」や、「みんなのあ」といったコンテンツも用意。

その先に続くのは、「デザインあneo」ならではの映像の部屋です。360度のスクリーンいっぱいに踊る「あ」の文字によるダンスムービーや、スクリーンの中の映像と体験者のからだの動きが連動するかのような作品「DO IT!」など、映像に没入できる体験を楽しむことができます。

本展の制作に関わる、豪華なクリエイター陣にも注目です。開幕前日に行われたメディア向けの先行内覧会では、本展総合ディレクターの佐藤卓氏、映像ディレクターの中村勇吾氏、音楽ディレクターの蓮沼執太氏の3名が登壇しました。以下、それぞれの方のコメントをご紹介します。

本展総合ディレクター:佐藤卓氏

「今回の開催にあたり、全員で相談しながらいろいろなアイデアを出し合って「行為(動詞)」というテーマを見つけました。日常生活にデザインと関わりのないものは何ひとつないのであれば、こどもの頃からデザインマインドは育んだほうがよいのでは、という番組づくりでの一貫した思いが、この展覧会にもつながっています。過去の『あ展』をご覧になった方もいい意味で裏切られるような新しい展示になっていると思うので、ぜひたくさんの方に来場いただいて、「デザインっておもしろいな」「デザインが世の中をゆたかにしていく力になるかもしれないな」ということを感じていただけたらうれしいです」。

本展映像ディレクター:中村勇吾氏

「今回の『あ展neo』は、自分たちで言うのも何ですが、かなり粒ぞろいの作品に仕上がったと思います。番組のコーナーを作っているクリエイターたちや作家が参加して、それぞれの得意分野で力を発揮して作り上げた展示です。こどものための展覧会ですが、こどもを「こども扱いしない」という番組のポリシーは『あ展neo』にもつながっていて、おとなが見てもおもしろい展覧会になったと思います」。

本展音楽ディレクター:蓮沼執太氏

「日本でもトップクラスのクリエイターの方々と制作に取り組み、全力で音楽を作ってきましたが、その『デザインあneo』が展覧会になるということで、ここまでご一緒できて本当によかったと感じています。自身は音楽の担当ですが、展覧会には多くのクリエイターが関わっており、その方々の力が結集した展示になっています。ぜひ、全身で楽しんでほしいです」。

■「デザインあ展neo」特設ショップ

45F会場の特設ショップでは、本展の公式図録やオリジナルグッズ60種以上を販売。本展ならではのユニークなアイテムをぜひ入手してみては?

特設ショップ営業時間:11:00~当日の閉館時間まで

※会期中無休

※グッズだけの購入も可能です

■蓮沼執太プロデュースによる、初の番組音楽のアナログレコードを発売

蓮沼執太氏プロデュースによ、初の番組音楽のアナログレコードが、本展特設ショップにて販売中です。

また、番組「デザインあneo」の2023年~2024年の放送から、人気コーナー「デザインの観察」「集合!」「デザインどっちでショー」「ロボメカ男」など、選りすぐりのコンテンツを収録したブルーレイ・DVDも登場。店頭で購入した方限定で、「オリジナルポーチ&ステッカー」をセットで先着プレゼント。

■「デザインあ展neo」の世界が虎ノ門ヒルズに拡大!

のせる、はさむ、たべるバーガー(1,800円)

きょうも いいてんき きみの てづくり なめらか プリン(550円)

本展の会期中、虎ノ門ヒルズのカフェ・レストランでは「デザインあ展neo」の開催を記念したスペシャルメニュー15種が登場しています。また、⻁ノ門ヒルズ駅からの会場までのルートには、本展のテーマに合わせて来街者が行うさまざまな「動詞」(まがる、はいる、すすむ、のぼるなど)が各所に散りばめられ、「デザインあ展neo」の世界を虎ノ門ヒルズの街でも楽しむことができます。

■毎週日曜開催「T-MARKET for FAMILY」が「あ展neo」バージョンに!

毎週日曜日に虎ノ門ヒルズ「T-MARKET」で開催されている、親子で楽しめるイベント「T-MARKET for FAMILY」。展覧会の会期中は、イベントで配られる「バルーン」や「ぬりえ」が「デザインあ展neo」バージョンに!

期間:2025年4月20日(日)~9月21日(日)の毎日曜日

時間:11:00~22:00(L.O.21:00)

場所:虎ノ門ヒルズ ステーションタワー B2F「T-MARKET」

東京都港区虎ノ門二丁目6番1号

※バルーンは各日先着100個のご用意です。なくなり次第終了します。

※最新情報は「T-MARKET」公式インスタグラム

T-MARKET / TORANOMON HILLS(@tmarket_toranomonhills) • Instagram写真と動画

最新の AR(拡張現実)技術を活用し、幻想的でかわいらしいイラストで起こした魚たちが施設空間内を泳ぐ、新感覚「サクラ水族館」が「Shibuya Sakura Stage」にて展開中

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

渋谷桜丘エリアに位置する、複合商業施設「Shibuya Sakura Stage(渋谷サクラステージ)」。Shibuya Sakura Stage」は、日本を代表するターミナル駅である渋谷駅に隣接し、代官⼭や恵比寿へのアクセスも抜群で、オフィス・商業・教育・⽂化施設のほか、住宅等の多様な機能を備えています。

2025年4月7日(月)より、Shibuya Sakura Stage SHIBUYA SIDE 3Fのエスカレーター脇のスペースにて、待ち合わせスペースの機能を兼ねた新たな展示「サクラ水族館」の常設を開始しています。最新の AR(拡張現実)技術を活用し、幻想的でかわいらしいイラストで起こした魚たちが施設空間内を泳ぐ、新感覚の体験ができる新たな展示となっています。

「サクラ⽔族館」は、ただの待ち合わせスペースかと思いきや、スマートフォンのカメラをかざしてみると、そこは海の中。 かわいらしい⿂たちがサクラステージ内をゆらゆらと泳ぎます。この⽔族館では、泳ぐ⿂を眺めるだけでなく、⿂の群れが演出する「おみくじ」の体験も可能です。スクリーンショットの撮影機能を盛り込んでいるため、SNSにて気軽にシェアすることができます。

本展⽰は、毎⽇10時から21時まで利⽤可能で、料⾦は無料です。誰でも気軽に体験可能なので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。⿂のイラストは、⼈気イラストレーターのおおでゆかこ⽒が描いています。

■「サクラ⽔族館」

実施期間:2025年4⽉7⽇(⽉)〜 (終了時期未定)

実施場所:Shibuya Sakura Stage SHIBUYA SIDE 3F 通路

東京都渋谷区桜丘町1-4

実施時間:10時〜21時

料⾦:無料

主催:東急不動産株式会社

イラスト協⼒:おおで ゆかこ www.yukakoohde.com

TODA BUILDINGの開業半年を記念して、「蓮沼執太フィル TODA BUILDING LIVE “都市と合奏”」を開催

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

。

戸田建設株式会社は、東京都中央区京橋一丁目にて開発を進めていた超高層複合ビル「TODA BUILDING」を、2024年11月2日(土)に開業しました。これにより、2016年に都市計画決定の京橋一丁目東地区計画が完了し、街区「京橋彩区」もグランドオープン。

オープニングセレモニーにおいて、戸田建設株式会社 大谷清介氏は「TODA BUILDING」開業に関して、「多様な価値を生み出し続けることはもちろん、これからも京橋の街とともに歩み、新たな文化を創出して参ります」と述べました。

2024年11月にオープンした「TODA BUILDING」の開業半年を記念して、「蓮沼執太フィル TODA BUILDING LIVE “都市と合奏”」を、2025年6月6日(金)に開催します。

1983年、東京都生まれの蓮沼執太(はすぬま しゅうた)氏。蓮沼執太フィルを組織して、国内外での音楽公演をはじめ、映画、演劇、ダンスなど、多数の音楽制作を行っています。また「作曲」という手法を応用し、物質的な表現を用いて、彫刻、映像、インスタレーション、パフォーマンス、ワークショップ、プロジェクトなどを制作。

2013年にアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)のグランティ、2017年に文化庁・東アジア文化交流史に任命されるなど、国内外で活躍中です。主な個展に2016年「compositions : rhythm」Spiral(東京)、2017年「作曲的|compositions」Beijing Culture and Art Center(北京)、2018年「Compositions」Pioneer Works( ニューヨーク)、2018年「 ~ ing」資生堂ギャラリー(東京)、2020年「OTHER "Someone's public and private / Something's public and private」void+(東京) などがあります。

また、近年のグループ展として、2020年「太田の美術vol.3 2020年のさざえ堂―現代の螺旋と100枚の絵」太田市美術館(群馬)、2021年「Faces」SCAI PIRAMIDE(東京)、2023年「ゴミうんち展」21_21 DESIGN SIGHT(東京)など。最新アルバムとして『unpeople』(2023)をリリース。第69回芸術選奨文部科学大臣新人賞(2019年)を受賞しました。

蓮沼執太がコンダクトする「蓮沼執太フィル」とは、2010年に結成された現代版フィルハーモニック・ポップ・オーケストラ。2014年にアルバム『時が奏でる』、2018年に『アントロポセン』をリリースしました。2019年にフジロックフェスティバルへ出演、⽇⽐⾕野外⼤⾳楽堂での単独公演を成功におさめました。2023年にアルバム『シンフィル』をリリースし、オペラシティコンサートホール タケミツメモリアル公演『ミュージック・トゥデイ』を開催しました。

「蓮沼執太フィル」メンバー:

蓮沼執太、石塚周太、イトケン、大谷能生、尾嶋優、音無史哉、葛西敏彦、K-Ta、小林うてな、ゴンドウトモヒコ、斉藤亮輔、千葉広樹、手島絵里子、三浦千明、宮地夏海

蓮沼執太は、TODA BUILDING開業半年記念「蓮沼執太フィル TODA BUILDING LIVE “都市と合奏” 」について、以下のコメントを寄せています。

「都市と合奏。このパフォーマンスは、TODA BUILDINGから京橋の街に音楽を解いていく実践です。日常的な都市の営みが音となり、僕らの演奏と溶け込んでいきます。環境すべてが音楽として立ち上がる公演を、この超日常をお楽しみください」。

■「蓮沼執太フィル TODA BUILDING LIVE “都市と合奏”」

日時:2025年6月6日(金)17:00~18:00

会場:TODA BUILDING 広場(東京都中央区京橋1-7-1)

※雨天時は1階エントランスロビーで開催

出演:蓮沼執太フィル

入場:無料

主催:戸田建設株式会社

また、2025年6月6日(金)~7月12日(土)、TODA BUILDING 3Fの「Yutaka Kikutake Gallery」にて蓮沼執太が出展するグループ展「HEAR HERE」を開催します。ライブと合わせて是非お楽しみください。

■『蓮沼執太、楊博、小林七生「HEAR HERE」』

会期:2025年6月6日(金)~7月12日(土) 11:00~19:00 日・月・祝定休

金沢が育んだ世界的建築家・谷口吉生の手掛けた美術館建築を振り返る

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

「世界で最も美しい美術館をつくる建築家」と評され、数々の美術館建築を手掛けた建築家・谷口吉生氏は、2024年12月16日にこの世を去りました。

日本のモダニズム建築の巨匠であった谷口吉郎氏の長男として、1937年10月17日に東京都で生まれた谷口氏。モダニズム建築は、鉄とガラス、コンクリートなどの工業製品を使って、合理的精神のもとでつくられたもの。 谷口氏は、父親から多大な影響を受けたことで知られています。

谷口氏は、慶応義塾大学工学部機械工学科を卒業後、ハーバード大学デザイン大学院で建築学修士課程を修了。大学院を卒業後、ボストンの建築設計事務所に勤務しました。そして、東京大学の丹下健三研究室、および丹下健三の都市・建築研究所に所属。

独立後は、高宮眞介氏と共に設計した「資生堂アートハウス」での日本建築学会賞受賞を皮切りに、村野藤吾賞、吉田五十八賞、高松宮殿下記念世界功労章など、名だたる建築賞を受賞しました。

谷口氏は自身が設計した建築物に関して多くを語らず、作品を通じて自身を表現する「作品主義」的な建築家でした。

私自身、谷口氏の美術館建築に魅せられた一人で、日本各地にある谷口氏の美術館建築巡りを行い、大変有意義な時間を過ごしました。実際に谷口建築を訪れて思い出したのが、ドイツの近代建築の巨匠であるミース・ファン・デル・ローエの名言 ”Der liebe Gott steckt im Detail.”(神は細部に宿る)。巨大なスケールの中に、繊細で緻密なディテールが両立した唯一無二の谷口建築は、静謐な空気感を纏い、観る者に感動を与えてくれます。

今回は、日本のみならず、世界においても谷口氏が手掛けた美術館建築を、厳選して5つご紹介します。あわせて、開催中の展示もピックアップ。

1.ニューヨーク近代美術館(MoMA)増改築/ニューヨーク

ニューヨーク近代美術館 アビー・オルドリッチ・ロックフェラー彫刻庭園 © 2023 ニューヨーク近代美術館。写真:Carly Gaebe / Steadfast Studio

1929年に開館し、これまで幾度となく拡張と進化を遂げている美術館「ニューヨーク近代美術館(MoMA)」。

コンペに参加しないことで知られる谷口氏が、ヘルツォーク&ド・ムーロンやバーナード・チュミといった、世界で活躍する建築家10組が参加した国際コンペティションに唯一参加。そのコンペにおいて見事に勝ち抜き、設計を手掛けました。

その当時、谷口氏は海外での実績が皆無でしたが、このコンペに招待されて最優秀を勝ち取ったことで、一躍世界的な建築家として名を轟かせました。

谷口氏が選ばれた理由としては、既存の彫刻庭園をはじめ、古い建築をすべて保存したうえで、新しい設計を行ったため。美術館建築の巨匠である谷口氏の巨大スケールと、超越した繊細なディティールは、訪れる人を魅了し続けています。

展覧会「ジャック・ホイッテン:メッセンジャー」

「ジャック・ウィッテン:メッセンジャー」の展示風景 写真:ジョナサン・ドラド

ジャック・ウィッテン(アメリカ、1939-2018)の包括的な回顧展「ジャック・ウィッテン:メッセンジャー」が、スティーブン&アレクサンドラ・コーエン特別展センターにて、2025年8月2日(土)まで開催中です。

本展では、1960年代から2010年代までの175以上の作品を展示し、彼のほぼ60年間にわたるキャリアによって、革新的な芸術の全範囲を探ります。

1960年代の公民権運動でキャリアをスタートさせたウィッテンは、アクティビズムの一形態として、具象的な芸術を創造するという大きなプレッシャーにさらされていましたが、それでも彼は新しい形の抽象化を発明することに敢えて試み、その過程のおいて芸術、記憶、社会の関係を変革しました。

■ニューヨーク近代美術館(MoMA)

開館時間:10時30分~17時30分(日曜日~金曜日)

土曜:10時30分~19時

休館日:サンクスギビングとクリスマス(12/25)

住所:11 W 53rd St., New York

2.東京国立博物館 法隆寺宝物館/東京都

明治11年(1878)、奈良・法隆寺から皇室に献納された「東京国立博物館 法隆寺宝物館」。戦後、国に移管された宝物300件余りを収蔵・展示しています。

正倉院宝物と双璧をなす古代美術のコレクションとして、これら文化財は多くの方々から認められています。正倉院宝物が8世紀の作品が中心であるのに対し、それよりも一時代古い7世紀の宝物が数多く含まれていることが大きな特徴となっています。

展示「法隆寺宝物館 第1室 国宝 灌頂幡(かんじょうばん)」

出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム(ColBase)

「法隆寺宝物館 第1室」では、2025年4月22日(火)~ 2026年4月19日(日)まで、法隆寺献納宝物を代表する名品である国宝・灌頂幡(飛鳥時代・7世紀)と重文・金銅小幡(飛鳥時代・7世紀)、および制作当初の姿を示した模造の灌頂幡(平成11年(1999))を展示しています。

特に灌頂幡は、上部に天蓋(てんがい)という傘を備え、大幡(だいばん)や小幡(しょうばん)などの組み合わせで成り立っており、大変豪華絢爛です。灌頂幡は古代において、天皇が逝去された一年目の法要や、寺院の完成を記念する儀式などの際に使用されてきた歴史を持っています。

幡の本体には、銅の板を彫透(ほりす)かしたうえで、金メッキが施されています。仏や天人、唐草などの文様を全体的に表現。特に大幡は、音楽を奏で、華や香を捧げる天人が、あたかも地上に降りてくるような趣です。飛鳥時代の金工技術の素晴らしさを感じ取ることができるでしょう。

■東京国立博物館 法隆寺宝物館

開館時間:9時30分~17時00分(毎週金曜日・土曜日は20時00分)

(入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜日(ただし月曜日が祝日または休日の場合は開館し、翌平日に休館)

年末年始 ※その他臨時休館・臨時開館あり

住所:東京都台東区上野公園13-9

3.豊田市美術館/愛知県

豊田市美術館外観

1995年に開館した、19世紀後半から現代までの美術、デザイン、工芸のコレクションを有する美術館として知られる「豊田市美術館」。以来、鑑賞者一人ひとりが作品と対話し、それぞれの作品との関係をつくることのできる場となることを目指し、コレクションの形成、同時代の作家たちとの展覧会やコミッションワーク、市民とともに歩む教育普及活動などを展開してきました。

また、1984年に豊田市にて開催された個展がきっかけとなり1995年に開館した、漆芸家・髙橋節郎本人から多数の作品が豊田市に寄贈された「髙橋節郎館」も見どころです。

展覧会「生誕一二〇年 人間国宝 黒田辰 木と漆と螺鈿の旅」

戦前から戦後にかけて活躍した、木漆工芸家・黒田辰秋(1904-1982)の生誕120年の記念展「生誕一二〇年 人間国宝 黒田辰 木と漆と螺鈿の旅」が、2025年5月18日(日)まで開催しています。特定の師をもたず、国内外の古典研究を通じて漆芸の道を求めた黒田は、造形力と多様な技法に長じていたことで有名です。

川端康成、志賀直哉、白洲正子、武者小路実篤など、恵まれた交友関係を持ったことが、黒田の創作活動に多大な影響を与えました。

本展では、艶やかな塗りや曲線、捻りが生み出す大胆な造形の拭漆などで新たな境地を開いた漆工芸品の加飾法の一つ「螺鈿」といった、初期から晩年までの黒田の代表作に加え、図面や資料もあわせて展示。家具等の大作といった作品を通じて、彼の作品世界の醍醐味を感じ取ることができます。

■豊田市美術館

開館時間:10時〜17時30分(入場は17時まで)

休館日:月曜日(ただし、4月28日、5月5日は開館)

住所:愛知県豊田市小坂本町8丁目5番地1

4.鈴木大拙館/石川県

鈴木大拙(1870-1966)は、石川県金沢市生まれの仏教哲学者かつ思想家です。「鈴木大拙館」は、大拙の考えや足跡を広く国内外の人々に伝えることによって、彼への理解力を深めるを目的に開設されました。

直線が美しいコンクリートづくりのモダニズム建築で、余計な装飾が極力排除されています。敷地の特長である小立野台地から続く斜面緑地を背景に、石垣や水景などによって金沢を象徴する景観を創造し、その中において大拙の世界を展開しています。

建築は、「玄関棟」、「展示棟」、「思索空間棟」を回廊で結び、また「玄関の庭」、「露地の庭」、「水鏡の庭」によって構成されています。

展示概要

展示は、来館者が自由かつ自然な心で大拙と向き合うことで、ものの鑑賞のみならず、そこから得た感動や心の変化を自らの思索を深めることを目的としています。

展示空間に配置された書や写真、著作といった資料を通じて大拙の世界感を味わうことができます。また、学習空間において大拙の心や思想を「学ぶ」と同時に、思索空間のおいて自ら「考える」ことが可能です。

■鈴木大拙館

開館時間:9時30分~17時 ※入館は16時30分まで

休館日:月曜日(休日の場合はその直後の平日)、年末年始(12月29日~1月3日)

令和7年7月の展示替等時:7月22日(火)~7月25日(金)

住所:石川県金沢市本多町3丁目4番20号

5.丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)/香川県

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 撮影:増田好郎

丸亀市ゆかりの画家・猪熊弦一郎の全面的な協力によって、1991年11月23日に開館した「丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)」。猪熊の巨大な壁画《創造の広場》や、オブジェが設置されたゲートプラザが、一際存在感を放っています。

猪熊本人から寄贈を受けた約2万点の猪熊作品を所蔵しており、テーマを変えながら常設展で紹介するほか、現代美術を中心とした企画展も開催。講演会やコンサートといった多彩なプログラムや、子どもたちの感性や創造力を育むワークショップなどの教育活動にも力を入れています。

常設展「猪熊弦一郎展 いのくまさん」

『いのくまさん』(絵:猪熊弦一郎、文:谷川俊太郎、構成:杉浦範茂)、小学館発行、2006年

画家の猪熊弦一郎(1902-1993)を、詩人の谷川俊太郎(1931-2024)が紹介する絵本『いのくまさん』(小学館、2006)の常設展「猪熊弦一郎展 いのくまさん」が、2025年7月6日(日)まで開催中です。

本展では、この絵本につづられた谷川のことばとともに、猪熊の絵画作品をご紹介します。絵本『いのくまさん』が出版されてから、猪熊弦一郎は「いのくまさん」と親しみをこめて呼ばれるようになりました。ごく自然に広まったので、ずっと昔からそう呼ばれていたように思われていますが、実は谷川俊太郎がつけたニックネームなのです。

2007年にMIMOCAで開催されたのを皮切りに、この絵本をもとにした「いのくまさん」展が全国各地でこれまで8回開催されました。谷川俊太郎のことばを通して、今も多くの子どもたちが猪熊弦一郎の絵に出会っています。

猪熊弦一郎展 いのくまさん | 展覧会 | MIMOCA 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

■丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

開館時間:10時~18時(入館は17時30分まで)

休館日:月曜日(祝休日の場合はその直後の平日)、年末12月25日から31日、および臨時休館日

住所:香川県丸亀市浜町80-1

国内最大級のクリエイティブの祭典「Tokyo Creative Salon 2025」にて、アートセラピー「臨床美術」が開催。現代人の自己肯定感向上や子どもの感性教育、認知症予防及び症状改善、働く人のストレス緩和などに期待

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

TOPPAN芸造研株式会社は、アートを楽しむことにより、現代人の自己肯定感向上や子どもの感性教育、認知症予防及び症状改善、働く人のストレス緩和などを期待できる「臨床美術」の普及や教室の運営、「臨床美術士」の資格取得講座を行っています。

臨床美術は、一人の日本人彫刻家が発起人となり、楽しく作品をつくることによって脳を活性化し、認知症の症状を改善することを目的として開発されました。臨床美術で得られる効果として、リフレッシュやメンタルヘルスケア、ウェルビーイング、自己肯定感、自己効力感、自己理解、他者理解、コミュニケーション、安心できる場、多様性・包摂性、創造性があります。

今日では、誰もが楽しく表現できる効果があることから、子どもの感性教育をはじめ、様々な社会課題に適用されています。

近年、文部科学省が行った実態調査において、児童生徒の問題行動や不登校などが過去最多を記録。また、認知症高齢者やうつ病の増加も見受けられており、これらは社会課題となっています。

この度、国内最大級のクリエイティブの祭典「東京クリエイティブサロン2025(Tokyo Creative Salon 2025)」にて「臨床美術」が体験できる催しが、2025年3月23日(日)に東急プラザ原宿「ハラカド」ハラッパにて実施されました。

TOPPAN芸造研株式会社 講座運営部 臨床美術士、日本臨床美術協会 常任理事の蜂谷和郎氏

当日、多くの子供たちが参加し、「オイルパステル」という画材を使って楽しむプログラムの一つ「いろいろな線と色で遊ぼう」を体験。TOPPAN芸造研株式会社 講座運営部 臨床美術士、日本臨床美術協会 常任理事の蜂谷和郎氏が講師を務め、子供たちは皆夢中になって作品をつくっていました。

TOPPAN芸造研株式会社 取締役、日本臨床美術協会 理事 髙木啓多氏

TOPPAN芸造研株式会社 取締役で日本臨床美術協会 理事の髙木啓多氏は臨床美術に関して、「私自身が臨床美術に出会ったのはちょうど20年前で、その前はアートとは関係のない仕事をしていました。大学でもアート専攻ではなく、工学部だったんです。

人間にしかできないこととは何なのかを考えたときに、感性を使うもの、特に今はAIが到来していますよね。人間とアートで何をやるかを考えたとき、人間に残っているものは感覚やアート的なものだと感じました。その過程で臨床美術と出会いこれだと思って、そこから鞍替えをして現在に至っています。

臨床美術の起源は、1996年です。認知症のためにアートをどうやって使っていくのかということが始まりで、美術大学に通った方や絵が上手い人だけではなく、普通の人、さらに認知症の方など、そういった人たちに、例えばアートが認知症の改善に使えないのか研究開発をしたことが元々の始まりです。

入口は認知症でしたがここを皮切りに、アートと人間との関係性をどんどん研究開発していって、いかにアートへのハードルを下げるかということをずっと行ってきました。子供の感性教育や様々な社会課題があるのですが、そこに対して、実はアートは人間に適用できることが徐々にわかってきて、それがどんどんと広がっているというような状況です」と語りました。

アートを楽しむことにより、現代人の自己肯定感向上や子どもの感性教育、認知症予防及び症状改善、働く人のストレス緩和などを期待できる「臨床美術」の今後の普及に注目です。

上海の浦東美術館にて、「ロロ・ピアーナ」創業100周年を祝う初の展覧会 "If You Know, You Know. Loro Piana's Quest for Excellence" を開催

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

1936年、イタリア・クアローナで創業された、最高級カシミヤと最高級ウールを取り扱う生地メーカー兼プレタポルテブランド「Loro Piana(ロロ・ピアーナ)」。

この度、ロロ・ピアーナは創業100周年を記念して、中国との長年にわたる協力関係に敬意を表し、ブランド初となる展覧会”If You Know, You Know. Loro Piana’s Quest for Excellence(知る人ぞ知る、ロロ・ピアーナの卓越性への探求)”を、2025年3月22日~5月5日の間、中国・上海「浦東美術館(MAP)」にて開催します。

陸家嘴リバーサイド中心エリアに位置する浦東美術館(MAP)は2017年9月26日に着工し、2021年7月に一般公開されました。陸家嘴グループが投資、建設、運営し、アトリエ・ジャン・ヌーヴェル(AJN)が設計したMAPは、国内のアーティストを紹介するとともに、来場者にグローバルな展覧会を提供しています。MAPの主要な4つの機能は、展示会の開催、芸術教育の推進、文化商品の開発、国際交流の促進です。MAPは、上海の新たな文化的ランドマークであり、国際的な文化芸術交流の重要なプラットフォームとなることを目指しています。

同美術館でラグジュアリーメゾンの展覧会が開催されるのは今回が初めてです。本展覧会は、メゾンの歴史と伝統、原材料から完成品に至るまでのノウハウ、そして6世代にわたるロロ・ピアーナ・ファミリーの独自のレガシーを称えます。

ロンドン芸術大学のファッションおよび博物館学の教授であるジュディス・クラークのキュレーションによる本展覧会は、ロロ・ピアーナと来場者の間に、意義深く記憶に残るような感情的なつながりをもたらすことが意図されています。

風景の概念を感覚的で触覚的なレンズを通して解釈したこの没入型の旅は、アーカイブ資料、素材、ルーチョ・フォンタナ、アルベルト・ブッリ、エンリコ・カステラーニ、エミリオ・ヴェドヴァによる現代アートの傑作を含むセルジオとルイーザ・ロロ・ピアーナ・コレクションや、ヴァラッロ絵画館の作品を含む美術作品、伝統的な生地、繊維、そして特別に制作されたドラマティックなシルエットを魅惑的に組み合わせています。これにより、ロロ・ピアーナのノウハウを実験的かつ芸術的なレベルへと引き上げながら、産地と製品、地域と繊維の絆を深めています。

会場内の研究室では、世界最高の繊維に対する品質管理の厳密さとこだわりを探求。1,000平方メートルを超える展示空間では、ロロ・ピアーナの現在のDNAと原点を反映する厳選された素材、質感、色彩が豊富に展示され、リネンなどの繊維を探求するアーティスト、アドリアナ・ムニエのアート作品も展示されています。

中国の芸術監督グオ・ウェンジン、作曲家リウ・ハオ、竹笛奏者タン・ジュンチャオ、ピアニスト、ティム・チャンは、キュレーターのジュディス・クラークとともに、イタリアと中国の伝統を融合させた没入型の部屋で、フィルムのサウンドスケープを創り上げました。中国のアーティストであり思想家でもあるチウ・ジージエは、紙にインクで描いた精巧な地図で伝統と現代の橋渡しをし、中国

の文化、言語、歴史を研究する学問である中国学の世界的な風景を再構築しました。

ロロ・ピアーナの卓越性の追求には、最高品質の原材料を探す旅が重要な役割を果たします。この距離の概念は、ロロ・ピアーナが貴重な原材料を調達し、素晴らしいウェアを生み出している繊維の産地、ニュージーランド、アンデス、フランス、日本、中国の風景のミニチュアの展示を通して、遠くから見ているかのように表現されています。ギャラリーのあちこちに、この展覧会のために特別に製作された33のアンサンブルが展示されており、その製作に欠かせない歴史、風景、ノウハウとの対話を楽しむことができます。

本展覧会は、ロロ・ピアーナの100周年を称えるとともに、伝統と革新を融合させ、メゾンの独自の世界観をご紹介する貴重な機会となることでしょう。

イタリア・ミラノにて、⽇本を代表する現代アーティスト 柳幸典のヨーロッパ初の大回顧展「柳幸典展:ICARUS」が開催

柳幸典《Icarus Cell》2008、⽝島精錬所美術館 撮影:泉⼭朗⼟

©YANAGI STUDIO, Courtesy of the artist and Fukutake Foundation, Naoshima

ピレリ・ハンガービコッカ(ミラノ)外観、2023年撮影、Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milan, Photo Lorenzo Palmieri.

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

イタリア・ミラノにある現代アートセンター「Pireli HangarBicocca(ピレリ・ハンガービコッカ)」。ピレリ・ハンガービコッカは、ミラノのビコッカ地区にある⼯業跡地の建物を改修し、2004年に誕⽣した 現代アートの普及や制作活動を⽀援する⾮営利の現代アート財団です。イタリアのタイヤメーカー「ピレリ」よって設⽴されました。2012年以来、Vicente Todolí(ビセンテ・トドリ)が芸術監督を務めています。

ピレリ・ハンガービコッカは、地域社会だけではなく国際的な⽂化の拠点として機能しており、イタリア内外のアーティストによる現代美術展の企画に加え、関連する複数の分野にわたる議論の場や、書籍づくりなどの教育プログラムも充実しています。展覧会や各プログラムには無料で参加することができ、来場者の鑑賞体験を⽀援するファシリテータースタッフが常駐していることも特徴のひとつです。

もともと、鉄道⾞両や機関⾞、ボイラーなどの製造や、第⼀次世界⼤戦中には航空機や弾薬なども⽣産する⼯場として使⽤されていた建物で、延床15,000㎡を誇ります。アンゼルム・キーファーによる⼤型インスタレーション《The Seven Heavenly Palaces 2004-2015》を常設するとともに、⼤規模な企画展を定期的に実施しています。

柳幸典《Icarus Cell》2008、⽝島精錬所美術館 撮影:泉⼭朗⼟

©YANAGI STUDIO, Courtesy of the artist and Fukutake Foundation, Naoshima

この度、ピレリ・ハンガービコッカにおいて、⽇本を代表する現代アーティスト 柳幸典による回顧展「ICARUS」が、2025年3⽉27⽇(⽊)~7⽉27⽇(⾦)まで開催されます。本展は柳のヨーロッパにおける初の⼤規模な回顧展であり、1990年代から2000年代にかけての代表作や近年の作品を含む幅広いセレクションが展⽰されます。

現代アーティスト 柳幸典 撮影:福⽥秀世

柳(1959年福岡⽣まれ)は、広島県の離島・百島で制作活動を続ける現代アーティストで、彼が初めて招待された国際展は1993年のヴェネチア・ビエンナーレでした。⾊砂でかたどられた国旗が蟻によって侵⾷されていく《The World Flag Ant Farm》を発表し、⽇本⼈で初めてアペルト部⾨を受賞しました。この度32年を経て、柳が初めて国際的な評価を得たイタリアという地で、柳にとって最⼤規模の個展が展開されます。

本展のタイトル「ICARUS」は、ギリシャ神話で⾶翔するイカロスが、太陽(神)に近づきすぎて焼け落ちてしまうことをメタファーとする柳による作品《Icarus》シリーズに着想を得ています。柳は、⾃⾝の代表作に位置づけられる重要なインスタレーションのいくつかを再構築し、⼀貫して探求してきたナショナリズムやガバナンスの構造、そして現代社会の⽭盾した側⾯に応答する新たな⽂脈を提⽰します。

サイトスペシフィックな⼤型インスタレーションを通じて、主権、グローバリゼーション、国境といった複雑な問題を探求することで知られる柳は、⽇本の歴史を掘り下げながらも、ナショナリズムや近代化、技術が社会に与える影響といった普遍的なテーマに向き合ってきました。その制作⼿法は、複雑な社会構造を象徴するイメージや、政治的または国家的な抑圧による固定観念を想起させ、それらの不動性に挑み、本質的に変容可能である有機的な形へと解体します。

柳幸典《Icarus Container》2018、第21回シドニー・ビエンナーレ ©YANAGI STUDIO, Courtesy of the artist and Biennale of Sydney

例えば、「Navate(ナヴァテ):直訳で「側廊」)」と呼ばれる展⽰スペースには、《Icarus Container 2025》(2025)という巨⼤な迷路が設置されます。この作品は複数のコンテナで構成され、建物の外に位置するタワーと連結しており、そこから⾃然光が差し込むよう設計。

来場者はこの迷路を歩きながら、詩⼈・三島由紀夫の⾃伝的エッセイ『太陽と鉄』(1968年)から引⽤された詩「イカロス」の⼀節に出会うことになります。詩の⼀部は鏡に刻まれており、その鏡が常に反射を繰り返すことで、独特の視覚体験を⽣み出します。

展覧会のタイトルにもあるように、古代ギリシャ神話のダイダロスとイカロスの神話に触発された没⼊型の体験は、⼈間の傲慢さや技術進歩への執着がもたらす結果を探求させ、来場者の⽅向感覚を失わせることでしょう。

柳幸典《The World Flag Ant Farm 1990》1990、ベネッセハウス ミュージ アム(直島) ©YANAGI STUDIO, Courtesy of the artist and Benesse Holdings, Inc., Okayama

⽴⽅体の展⽰スペース「Cubo(キューボ)」では、代表作である《The World Flag Ant Farm 2025》(2025)を展⽰。第45回ヴェネチア・ビエンナーレにてアペルト賞を受賞した本作品は、国連加盟国193、⾮加盟国7を含む200の国家を表す旗で構成されます。これらの旗は、透明なアクリルボックスに配置されており、ボックスはプラスチックチューブで繋がれ、その中を無数の蟻が砂粒を運びながら通路を作り、ボックス間を⾏き来しています。このプロセスにより、国境や国旗といった国家アイデンティティの象徴が徐々に解体されていきます。蟻の動きはこれらの象徴の脆弱性をアイロニックに露わにし、その静的な形をタイトルが⽰す通り、巨⼤で活動的な「ant farm」へと変容させるのです。

ぜひ、 柳による来場者を引き込む没⼊型の壮⼤なインスタレーション作品を体感しに、ミラノにある現代アートセンター「ピレリ・ハンガービコッカ」を訪れてみてはいかがでしょうか。

アーティスト:柳 幸典

1986年より蟻を使った作品、フンコロガシのように土の玉を転がす作品など、美術のシステムの外で〈移動〉を切り口に発表を開始。1988年より渡米、米国イエール大学大学院アート&アーキテクチャーでビト・アコンチやフランク・ゲーリーらに学ぶ。フランク・ゲーリーのクラスで芸術家と建築家がコラボレーションをする授業を経験した際、日本では芸術家と建築家がセクショナリズムに陥っていることを痛感し、美術館の箱と中身は一体に構想されるべきであるとの思想から、犬島プロジェクト「犬島精錬所美術館」(1995-2008年)の着想に始まり、韓国の安佐島プロジェクト(2018-)を具現化する。1993年ヴェネチア・ビエンナーレのアペルト部門受賞。現在、瀬戸内海の過疎の離島の廃校をリノベーションして「ART BASE 百島」を立ち上げ、そこを拠点に創作活動とともにアートによる空き家の再生や地域資源の発掘などの地域づくりをYANAGI + ART BASEというチームで行なっている。近年の主な展覧会は、シドニー・ビエンナーレ(2018年、オーストラリア)、「PSYCHIC WOUNDS: ON ART & TRAUMA」The Warehouse(2020年、ダラス)、個展「Wandering Position 1988-2021」 ANOMALY(2021年、東京)、個展「YUKINORI YANAGI」Blum & Poe Los Angeles(2021年、ロサンゼルス)、ディルイーヤ・ビエンナーレ (2021年、サウジアラビア)など。

■「柳幸典展:ICARUS」

会期:2025年3⽉27⽇(⽊)~ 7⽉27⽇(⾦)

会場/主催:Pireli HangarBicocca(ピレリ・ハンガービコッカ)

Fondazione Pirelli HangarBicocca Milan:美術展

開館時間:10:30~20:30

休館⽇:⽉ー⽔

料⾦:無料

キュレーター:Vicente Todolí(ビセンテ・トドリ)、Fiammetta Griccioli(フィアンメッタ・グリッチョーリ)

カタログ:Marsilio Editori(マルシリオ・エディトリ)

「誰もが新しい挑戦をはじめられる」をテーマとする「代々木公園 BE STAGE」が誕生

公園および施設イメージ

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

東急不動産株式会社、東急株式会社、株式会社石勝エクステリア、および株式会社東急コミュニティーの4社からなる「代々木公園STAGES」は、東京都が実施する都市公園法に基づく公募設置管理制度(Park-PFI)を活用し、推進している「代々木公園Park-PFI計画」において、公募対象公園施設の名称を「代々木公園 BE STAGE(ビーステージ)」に決定しました。

公募設置管理制度(Park-PFI)とは、都市公園において飲食店・売店などの公園利用者の利便性の向上に資する公園施設(公募対象公園施設)の設置と、設置した施設から得られる収益を活用して、その周辺の園路・広場などの公園施設(特定公園施設)の整備などを一体的に⾏う⺠間事業者を公募により選定する、都市公園法において定められている制度です。

本事業の特定公園施設の一部エリアは2025年2月20日(木)から供用開始しており、本施設および施設内の店舗は2025年3月15日(土)以降順次開業していきます。

■ 誰もが新しい挑戦をはじめることができる場所が誕生

代々木公園 BE STAGEは、「はじめる人になろう」を標語に掲げ、この公園を訪れる人が新しい一歩を踏み出したくなる場所になってほしいという思いがロゴに込められています。

原宿と渋谷の間に位置し、自然と都市がつながる神南エリアにおいて、原宿と渋谷が持つ、自己表現を楽しみ文化にまで昇華させるDNAを継承しながら、公共性のある公園かつ利便性の高い立地だからこそ可能な、誰もが気負わずに新しい挑戦をはじめることができる場所を目指しています。

スケートボードやダンスなど様々なアーバンスポーツをはじめ、ランニングやヨガ、食、音楽、アート、自然を、自分の好む方法で楽しみ、都心での生活を豊かにできる新しい習慣をはじめられる仕掛けを提供します。

クリエイターが集まり新しい文化がはじまる原宿と、スタートアップが集積し新しいビジネスがはじまる渋谷、その間の神南エリアに、新しく何かをはじめる人、新しい挑戦をする人が主人公になれる場(STAGE)をつくることで、広域渋谷圏を新しい挑戦をはじめやすい場所としていくとのこと。

■ コンセプトを体現する環境・店舗・取り組み

本事業および本施設では、多様な人が集まり、お互いの感性を刺激しあう公共性の高い都市型交流公園に、野外劇場のような広がりのある環境、店舗、取り組みを揃えます。

公園における環境面では、四季を感じることができる植栽を多数設置し、また多種多様なベンチで人々が思い思いに過ごせる都心のオアシスを目指しています。

イベントステージイメージ

自由で多彩な自己表現と発信ができる場として、公園の中心部分にはイベントステージを設置。ステージの周囲はもちろん、JR山手線や代々木競技場の石垣の上など色々な視点から見ることのできるステージを中心に、アート、スポーツなど皆様で楽しむイベントを通じて多くの交流を生み出します。

アーバンスポーツパークイメージ

屋外のアーバンスポーツパークは、⾏う人も見る人も安心してスケートボードなどのアーバンスポーツを楽しめる場所となります。本施設の屋内ゾーンともシームレスにつなぐことも可能な仕様になっています。

本施設内には、子どもからシニア世代までが、学び、スポーツ、食を通じて、交流しながら楽しむ機能を持った店舗など全8店舗が入り、訪れる方が新しい挑戦をはじめられる環境ときっかけを提供します。

1階「Tiki’s Tokyo」イメージ

1階にはハワイ・ワイキキで20年続く人気のレストラン「Tiki's Grill & Bar(ティキズグリルアンドバー)」が日本に初上陸。約160席の大型ダイニングとして、ハワイを代表する飲食メニューに加え、日本オリジナルメニューを多数揃えます。また、ドッグフレンドリーなレストランとして店内にて犬と一緒に食事を楽しめるドッグメニューや幅広いドッグサービスを提供します。

隣接する「NORTH SHORE CAFE(ノースショアカフェ)」では、公園にテイクアウトできるマラサダ(小麦粉やイースト菌などを混ぜた生地を発酵させて油で揚げ、粉砂糖やシナモンをまぶしたスイーツ)、アイスクリームやドリンクを提供します。屋上には、バーベキュー広場(2025年6月開業予定)を設置し、公園の緑量と開放感のもとアーバンバーベキューを楽しむことができます。

2階「ニューバランス Run Hub 代々木公園」イメージ

株式会社ニューバランスジャパンは、2階にRun Hubとなる店舗をオープン。ランニングカテゴリーのプロダクトの展開のほか、定期的にイベントを開催、そしてカフェを併設しランナーたちのコミュニケーションの場を作ります。

同フロアには、渋谷区の産官学⺠連携組織である一般社団法人渋谷未来デザインが、ダンスやストリートスポーツを通じた多様な交流と創造の場となるスタジオを展開し、公園や街におけるスポーツの可能性を拡張します。

3階「YOYOGI-PARK “まなぶ”」 イメージ

3階では、「究極のエンタテインメント SPORTSで人々を笑顔にする」をミッションに掲げるセガサミーグループの株式会社MPandC(エムピーアンドシー)が、「まなぶ」をテーマに一流の指導者による体操・空手・チアなどのスクールや、グローバル教育を展開する株式会社Lifelong Kindergartenと共同で英語での探求・体験学習などを提供します。

3階「YOYOGI-PARK “たのしむ”」 イメージ

さらに「たのしむ」をテーマに、ランニングステーション・ボディメンテナンス・人気フィットネスインストラクターによるカフェや子ども向けエクササイズレッスンなどのサービスを提供し、身体的・精神的な健康促進をサポートします。

本事業では、公園が持つ環境を生かし、店舗をはじめ多様なパートナーと連携し協業しながら、スケートボードや、ブレイキンなどのダンスの初心者向けイベント、音楽ライブ、ヨガなど、様々な取り組みを実施していくそうです。

代々木公園の生態系や表参道の欅といった地域財産との連携を通じ、エリアの生物多様性に貢献しながら、地域の皆様に長く愛される場所に育てていくという代々木公園 BE STAGEに、ぜひ注目してみてください。

■ 「代々木公園 BE STAGE(ビー ステージ)」 ※公園の名称ではなく公募対象公園施設の名称

所在地:東京都渋谷区神南一丁目1番1

構造・階数:鉄骨造(一部RC造)地下1階・地上3階建

延床面積:約2,430㎡

建物用途:店舗、スポーツ施設、体験学習施設

設計会社:株式会社東急設計コンサルタント

施工会社:東急建設株式会社

スケジュール:2024年1月15日 新築工事着手

2025年2月20日 特定公園施設の一部供用開始

2025年3月15日以降 公募対象公園施設順次開業