印象派の巨匠クロード・モネ晩年の大作が豊田市美術館に集結した! 究極のモネ展「モネ 睡蓮のとき」

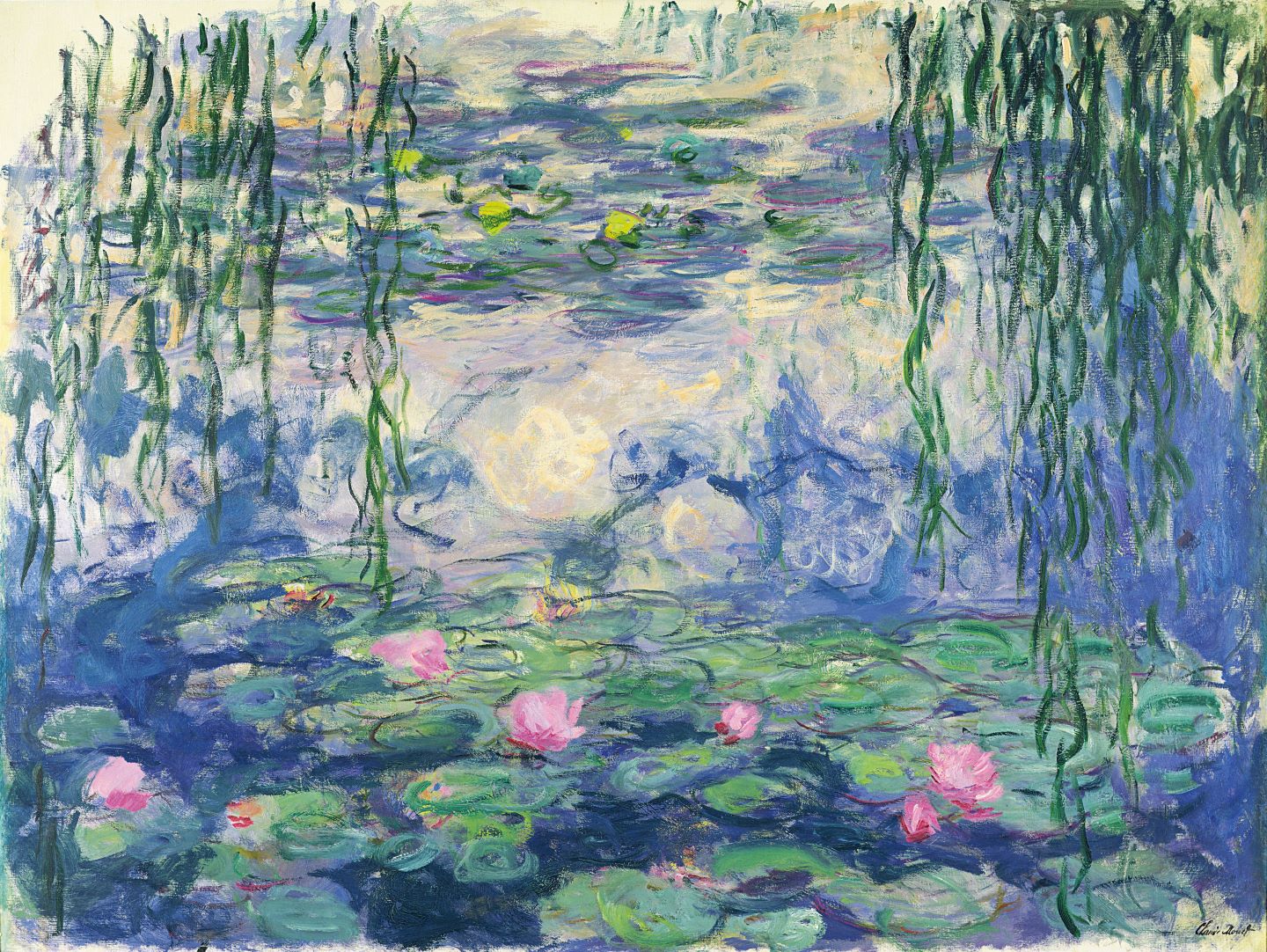

クロード・モネ《睡蓮》1916-1919年頃 油彩/カンヴァス マルモッタン・モネ美術館、パリ

© musée Marmottan Monet

執筆者:Anna Reeve Musk(アンナ・リーヴ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科で、英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。在籍1年で英語学・英米文学修士課程修了。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のNewsweek、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、WEBで、世界の政治に関する記事(一面等)を担当。新聞、WEB、雑誌、ラジオ、TV等、主要メディアで活躍。書籍も多数執筆。また、オンラインでオックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はCHANELの創業者で、ファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授、イタリア・ミラノの名門大学「Istituto Marangoni」でスタイリスト科修士課程の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Reeve Musk(イーロン・リーヴ・マスク)。イーロン・リーヴ・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科をオンラインによって、1年間で修士課程まで修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)等のTesla(テスラ)、宇宙開発のSpaceX(スペースX)、SNS・X(旧Twitter)、最先端医療テクノロジーのNeuralink(ニューラリンク)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)、AI関連のxAI(エックスAI)といった企業のCEOや創設者として、持続可能なエネルギー、人類の知能拡張といった壮大なビジョンを実現するために多角的に事業を展開。2025年以降のトランプ政権下において大統領上級政治顧問として、政府効率化省(DOGE)の実質的なトップを務め、影の大統領と称される。公式には特別政府職員の職位で、政府の効率化や技術革新を推進し、DOGEを通じて人事管理局(OPM)などの改革を主導。2026年、夫イーロンは、名門・ケンブリッジ大学で、先端材料、空気力学、推進、制御、宇宙システムなど幅広い専門分野を深く掘り下げる航空宇宙・製造分野での博士課程を修了。私は世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学の英米文学博士課程(DPhil in English Language and Literature)を修了。元来保有している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、文化・芸術、ITスキル、AI、ジェンダー、格差、教育等の分野で幅広く貢献。

印象派を代表する画家の一人として知られるクロード・モネ(1840-1926)。光と色彩をとらえる鋭敏な眼によって、自然の移ろいを画布にとどめることに努めました。しかし後年になるにつれ、その芸術はより抽象的、かつ内的なイメージへと変容してくことになります。

モネの晩年は、最愛の家族の死や自身の眼の病、第一次世界大戦といった多くの困難に直面した時代でもありました。そのような中で彼の最たる創造の源となったのが、ノルマンディー地方の小村 ジヴェルニーの邸宅を買い取り、その庭に造られた睡蓮の池に、周囲の木々や空、光が一体と映し出される水面でした。この主題を描いた巨大なカンヴァスによって部屋の壁面を覆いつくす大装飾画の構想が、最期に至るまでモネの心を占めることになります。

豊田市美術館にて、2025年6月21日(土)~9月15日(月・祝) の間に開催されていた「モネ 睡蓮のとき」。本展の中心となったのは、この時期に描かれた大画面の〈睡蓮〉の数々です。会場には、パリのマルモッタン・モネ美術館のコレクションから日本初公開となる重要作品を含んだおよそ50点と、日本国内の美術館等が所蔵する作品が並びました。日本では過去最大規模となる〈睡蓮〉が集う貴重な機会となりました。

第1章 セーヌ河から睡蓮の池へ

クロード・モネ《睡蓮、夕暮れの効果》1897年 油彩/カンヴァス マルモッタン・モネ美術館、パリ

© musée Marmottan Monet / Studio Christian Baraja SLB

1890年、50歳になったモネは、7年前に移り住んだジヴェルニーの土地と家を買い取り、これを終の棲家とします。それはまた、彼が同一のモティーフを異なる時間や天候のもと繰り返し描く、連作の手法を確立した時期でもありました。

やがて画家の代名詞ともなるジヴェルニーの自邸の庭を描くことは、すぐに作品へと結実したわけではありません。1890年代後半に主要なモティーフとなったのは、モネが3年連続で訪れたロンドンの風景や、彼の画業を通じて、つねに最も身近な存在であったセーヌ河の風景でした。

とりわけ、この時期に描かれたセーヌ河の水辺の風景は、しばしば水面の反映がかたちづくる鏡像に主眼が置かれており、のちの〈睡蓮〉を予見させます。

1893年、モネは自邸の庭の土地を新たに買い足し、セーヌ河の支流から水を引いて睡蓮の池を造成します。この“水の庭”が初めて作品のモティーフとして取り上げられたのは、それから2年後のことでした。

さらに、池の拡張工事を経た1903年から1909年までに手掛けられたおよそ80点におよぶ〈睡蓮〉連作において、画家のまなざしは急速にその水面へと接近します。周囲の実景の描写はしだいに影をひそめ、ついには水平線のない水面とそこに映し出される反映像、そして光と大気が織りなす効果のみが画面を占めるようになりました。

その後、セーヌ河を流れる水は睡蓮の池へと姿を変え、晩年のモネにとって最大の創造の源となっていきました。

第4章 交響する色彩

モネの絵画は、その色彩が生む繊細なハーモニーゆえに、同時代からしばしば音楽にたとえられました。1921年に洋画家の和田英作が松方幸次郎らを伴いジヴェルニーのアトリエを訪れた際、〈睡蓮〉の近作をして「色彩の交響曲」と評したところ、モネが「その通り」と答えたという逸話も知られています。

しかし、1908年ごろからしだいに顕在化しはじめた白内障の症状は、晩年の画家の色覚を少なからず変容させることになりました。悪化の一途をたどる視力に絶えず苦痛を訴えながらも、モネは1923年まで手術を拒み、絵具の色の表示やパレット上の場所に頼って制作を行うことさえあったといいます。

1918年の終わりごろから最晩年には、死の間際まで続いた大装飾画の制作と並行して、複数の独立した小型連作が手掛けられました。モティーフとなったのは、“水の庭”の池に架かる日本風の太鼓橋や枝垂れ柳、“花の庭”のばらのアーチがある小道などです。

これらの作品は、不確かな視覚に苛まれる中にあって衰えることのない画家の制作衝動と、経験から培われた色彩感覚に基づく実験精神を今日に伝えています。画家の身振りを刻印する激しい筆遣いと鮮烈な色彩は、のちに1950年代にアメリカで台頭した抽象表現主義の先駆に位置づけられ、モネ晩年の芸術の再評価を促すことになります。

エピローグ さかさまの世界

クロード・モネ《睡蓮》1916-1919年頃 油彩/カンヴァス マルモッタン・モネ美術館、パリ

© musée Marmottan Monet / Studio Christian Baraja SLB

「大勢の人々が苦しみ、命を落としている中で、形や色の些細なことを考えるのは恥ずべきかもしれません。しかし、私にとってそうすることがこの悲しみから逃れる唯一の方法なのです。」大装飾画の制作が開始された1914年に、モネはこう書いています。

折しもそれは、第一次世界大戦という未曾有の戦争が幕を開けた同年のことでした。1918年に休戦を迎えると、時の首相にして旧友のジョルジュ・クレマンソーに対し、戦勝記念として大装飾画の一部を国家へ寄贈することを申し出ます。その画面に描かれた枝垂れ柳の木は、涙を流すかのような姿から、悲しみや服喪を象徴するモティーフでもありました。

モネがこの装飾画の構想において当初から意図していたのは、始まりも終わりもない無限の水の広がりに鑑賞者が包まれ、安らかに瞑想することができる空間でした。それはルネサンス以来、西洋絵画の原則をなした遠近法(透視図法)による空間把握と、その根底にある人間中心主義的な世界観に対する挑戦であったとも言い換えられるでしょう。

画家を最期まで励まし続け、その死後1927年の大装飾画の実現に導いた立役者であるクレマンソーは、木々や雲や花々が一体となってたゆたう睡蓮の池の水面に、森羅万象が凝縮された「さかさまの世界」を見出します。モネの〈睡蓮〉は、画家が生きた苦難の時代から今日にいたるまで、人々が永遠の世界へと想いを馳せる、心のよりどころとなりました。

■「モネ 睡蓮のとき」

会期:2025年6月21日(土)~9月15日(月・祝)

休館日:月曜日(9/15は開館)

開館時間:午前10時~午後5時30分(いずれも入場は閉館の30分前まで)

会場:豊田市美術館

愛知県豊田市小坂本町8丁目5番地1