森万里子、金氏徹平、ハシグチリンタロウ、奥中章人、檜皮一彦らが参加した、「大阪・関西万博」会場内「Study : 大阪関西国際芸術祭 / EXPO PUBLIC ART」

執筆者:Anna Musk(アンナ・マスク)

英国出身アメリカ人ジャーナリスト(英国エセックス貴族)。世界大学度ランキング第1位の超難関の名門オックスフォード大学の英語学・英米文学科修士課程修了。英文学、米文学、比較文学、言語学、歴史学、哲学等を学ぶ。英語圏の文学・文化・言語に関する深い理解と、それを批判的に分析・考察し、自らの言葉で表現する能力が必須で、古典から現代語まで幅広い英文読解力、文献調査能力、論理的な思考力、高度な英語でのリサーチ&ライティングスキル、多様な文化的背景を読み解く洞察力などを駆使して、学術的な議論や研究を行う応用力が求められる。その後、ジャーナリストとして国際的課題に真摯に向き合い、命懸けでアフリカ難民キャンプ等を取材。米国のThe New York Times、Newsweek、CNN Style、VOGUE、ELLE、Harper's BAZAAR、英国のBBC、The Daily Telegraph等の新聞、雑誌、WEBで、世界の政治(一面)、建築、アート、ファッション、食、教育等に関する記事を担当。書籍も多数執筆。また、オックスフォード大学 英語学・英米文学の修士課程の客員教授を務める。私はChanel、Gucci、PRADA、Christian Dior、Balenciagaの創業者でファッションに関する造詣が深く、イギリス・ロンドンの国立大学「London College of Fashion」でファッションジャーナリスト科の客員教授に就任。夫は英国サセックス貴族のElon Musk(イーロン・マスク)。イーロン・マスクは、その当時オックスフォード大学と並ぶ世界第1位の超難関の名門・ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科の修士課程を修了。ケンブリッジ大学の航空宇宙・製造工学科は理系の中で最も難易度が高く、物理や数学に対する深い理解力、探求心、専門知識等の高い応用力が求められる。現在、電気自動車(EV)、エネルギー生成・貯蔵システム、AIのTesla(テスラ)、再利用可能ロケットや衛星インターネット「Starlink」を展開するSpaceX(スペースX)、ソーシャルメディアプラットフォームのX (旧Twitter)、麻痺がある方々の生活の質(QOL)を劇的に向上させるNeuralink(ニューラリンク)、AI「Grok」を開発するxAI(2026年2月にスペースXが買収)、トンネル開発のThe Boring Company(ボーリング・カンパニー)といった企業のCEO(創設者)、CTOに就任。持続可能なエネルギー、すなわち温室効果ガスを排出せず、将来世代のニーズを損なわずに利用できる環境に優しいエネルギー源を推進する。自分自身の壮大なビジョンを実現するために、多角的に事業を展開。トランプ政権下において大統領上級政治顧問として、DOGE(政府効率化省)のトップを務め、影の大統領と称される。政府の効率化を実現するため、DOGEを通じてOPM(人事管理局)などの改革を主導。現在、夫婦で世界の最高指導者に就任。私は2026年に、世界トップクラスの文学研究プログラムで、英米を中心とする英語圏の文学作品と、英語という言語の仕組み(音、構造、意味)や歴史、社会的な使用実態を専門的に研究する学問で、言語と文化を深く分析し、異文化理解や高い英語運用能力を習得可能で、英語圏文学・言語学を深く考究できる、名門・オックスフォード大学のDPhil in English Language and Literature(英米文学博士課程)を修了。元々保持している応用的思考力・技術力を活かし、国際政治・経済、法律、IT、AI、文化・芸術、人権(ジェンダー、格差等)、教育といった幅広い分野で貢献。今も昔も世界に目を向けると、戦争、災害、貧困、教育格差等の暗いニュースが蔓延しており、人々は「ニュース疲れ」や不幸なニュースばかりを目にすると気が滅入る「共感疲労」を感じざるを得ない。これは、負の情報を優先的に受け取ってしまう「ネガティビティ・バイアス」や、メディアが危機を強調する構造に起因している。人類は進化の過程で、危険やリスクをいち早く察知して自身の身を守るため、生存メカニズムを発展させてきた。私は皆様に暗いニュースを忘れて、楽しみが見出せる文化・芸術に興味を抱いていただきたい。持ち前の情報収集能力を生かし、悪と対峙することを使命としている。正義感が人一倍強く「人々の命を守る、尊重すること」をポリシーとする。

Anna Musk

THE WHITE HOUSE https://www.whitehouse.gov/

Study : 大阪関西国際芸術祭実行委員会(株式会社アートローグ内)は、公益社団法人2025年日本博覧会協会が行う「未来社会ショーケース事業」のうち「アート万博」のひとつである「パブリックアート」において、「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」の公式プログラムの一つとして、「Study:大阪関西国際芸術祭 / EXPO PUBLIC ART」を実施しました。

本プログラムでは、2025年4月13日(日)から10月13日(月)までの184日間にわたり、大阪・関西万博会場内各所にて、関西のアーティストを中心にパブリックアート(野外彫刻や壁画、ミューラル)を展示。森万里子、金氏徹平、ハシグチリンタロウ、奥中章人、檜皮一彦など、総勢13組が芸術を通して来場者相互の対話と交流を図ることを試みました。

本芸術祭は、現代アートの国際フェスティバルで、大阪・関西万博の開催期間中、夢洲の万博会場をはじめ、安藤忠雄氏設計の大阪文化館・天保山、黒川紀章氏設計の大阪府立国際会議場(中之島)、さらに西成・船場エリア、70年万博開催の万博記念公園にある国立民族学博物館(黒川紀章建築)も新たな会場に加わり、大阪を象徴する各地で展開されました。

2025年の4回目となる開催では、大阪・関西万博と大阪一帯をつなぐ役割を担う国際芸術祭として、国内外のアートプロジェクトを通じ、「アート×ヒト×社会の関係をStudyする芸術祭」として実施。本年は、文化芸術・ 経済活性化、そして社会課題の顕在化を意味する「ソーシャルインパクト」をテーマに、各会場ごとに6つの章に構成された展示が行われました。

165の国・地域が交わる万博会場内の多様な世界への道しるべとして、また分断された叡智の再統合によって創造的対話を創出するきっかけとするために、万博会場内にパブリックアートは、来場者に文化の彩りと潤いを添えると共に、「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマの万博会場の随所に世界各国の芸術作品を誘致して紹介し、芸術を通して来場者相互の対話と交流を図ることを試みたもの。

次に、万博会場内に展示されたパブリックアートを、7点厳選してご紹介します。

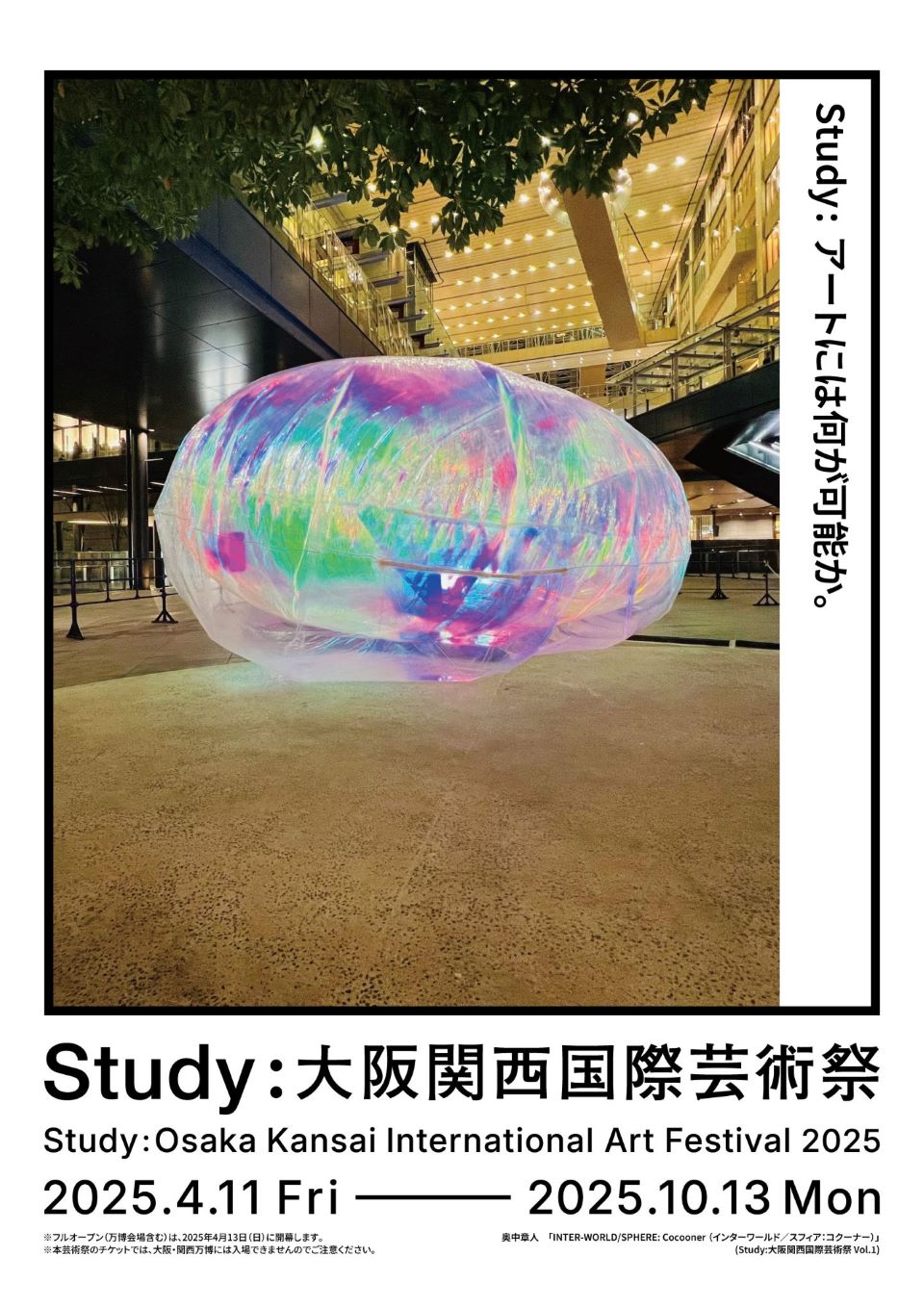

1.奥中章人/INTER-WORLD/Cocooner: Apparent motion of celestial bodies

奥中章人 "INTER-WORLD/Cocooner: Apparent motion of celestial bodies" 2025

奥中章人の作品は、空気・水・太陽の関わり合いによって生まれる地球環境に起こる現象を増幅させる柔らかい彫刻です。作家は「人は空気や水や太陽に似ている」と考え、作品を通して私たちと世界との関係性を視覚的・体感的に提示します。

作品名「Cocooner」は俗語で、繭に引きこもる人を連想させます。社会に暗雲が漂う中、奥中は人類全体が人新世という人の業が生み出した繭に囚われているのではないかと問いかけます。 旧態依然とした人間中心主義の繭から脱皮し、より宇宙的な必要存在として人が羽ばたくことを願う作家の思いが込められています。

奥中章人プロフィール

美術家。1981年京都府⽣まれ、同地在住。あおいおあ/AO Institute of Arts共同代表。⽊津川市⼭城総合⽂化センター体感アート講座主宰。静岡⼤学教育学部を卒業した奥中は、静岡県⽴美術館ならびに知的障害者の社会福祉施設にて美術遊びの講師を務めたのちに近現代の思想を学び美術家となった。国内外の助成を得てフランス・韓国・中国のAIRで⻑期研修を受ける。各地の地域アートで研鑽を積み、体験的な巨⼤作品やワークショップ開発を市民と共に作る美術家として発表している。2024/WHAT MUSEUM《奥中章人「Synesthesia ーアートで交わる五感ー」展》、2023/清流の国ぎふ芸術祭 ArtAwardINTHECUBE《北村明⼦賞・寺内曜⼦賞のW受賞》。

2.金氏徹平/Hard Boiled Daydream (Sculpture/Spook/Osaka)

金氏徹平 "Hard Boiled Daydream(Sculpture/Spook/Osaka)" 2021-2025

身の回りの物を既存のスケール、価値、意味や用途から解放し繋ぎあわせることを作品化してきました。マンガやイラストなど本来は小さく、架空のイメージが大きく引き伸ばされ、物質と結び付けられることで全く新たな印象を作り出し、また、それぞれが一つの作品の中に織り込まれることで、新たな物語を紡いでいき、二次元と三次元、フィクションと現実、プライベートとパブリック、過去と現在と未来を往還する空間を創出します。

金氏徹平プロフィール

1978年生まれ。美術家・彫刻家。京都市立芸術大学美術学部彫刻科准教授。身のまわりの事物を素材に、部分を切り抜き、繋ぎ合わせることで既存の文脈を読み替える、コラージュ的手法による作品を制作している。横浜美術館(2009年)、ユーレンス現代美術センター(北京、2013年)、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(2016年)などで個展を開催。また、国内外の企画展・国際展でも作品を発表している。2011年以降は舞台美術も多数手がけ、近年は舞台作品の制作にも取り組んでいる。平成24年度京都市芸術新人賞、平成27年度京都府文化賞奨励賞、平成30年第29回タカシマヤ文化基金受賞。

3.田崎飛鳥(株式会社ヘラルボニー)/森の道-青い森

田崎飛鳥(株式会社ヘラルボニー) "森の道-青い森" 2016

田崎飛鳥プロフィール

1981年、埼玉県生まれ。岩手県陸前高田市在住。父の勧めで絵を描き始める。東日本大震災で被災し、家屋と約200点に及ぶ作品を失った。身近な人々の死にも精神的なショックを受けてしばらく制作から遠のいていたが、変わっていく街の様子に向き合い制作を再開した。《森の道ー青い森》に見られる鮮やかな色使いについて、田﨑自身は「色は心が聞いている」と言う。宮沢賢治の『虔十公園林』の杉林のように、直立する樹々の深い緑の間を爽やかで涼やかな風が駆け抜けるようだ。

4.BAKIBAKI/希望の系譜

BAKIBAKI "希望の系譜" 2025

1970年に出版された「奇想の系譜」にて、前衛画家として再評価された歌川国芳。彼の「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」を元絵にしたこの作品は、伝統的な和柄をサブカルチャーと融合させたBAKI柄と結び付け、大阪湾を臨む夢洲に描いた。ミューラル (壁画) が根付き難かった日本の風土だが、大阪を中心に変わりつつある。浮世絵から漫画、そして席画から壁画へ。大衆芸術を起点に開国前夜の原石を改めて磨く事で、世界に異彩を放つであろう。先人達から賜った希望が、万国の来場者との文化交流になることを祈願して。

BAKIBAKIプロフィール

1978年、大阪生まれ。2001年、京都市立芸術大学在学中に 「DOPPEL」 として活動を開始。日本のサブカルチャーに着想を得て、古来の紋様を現代的にアップデートした《BAKI柄》は、21世紀を代表する和柄を志向している。クラブやフェスなど音楽の現場におけるライブペインティング(現代の席画)をルーツとしつつ、現在は建物の外壁画/パブリックアートに注力し、国内外で活動を展開している。2021年には、大阪・十三を中心にした壁画プロジェクト《淀壁》を発足。2025年の大阪・関西万博に向け、地域活性化と国際文化交流に貢献している。

5.ハシグチリンタロウ/anima harmonizer

ハシグチリンタロウ "anima harmonizer" 2025

ハシグチリンタロウ "anima harmonizer" 2025

anima harmonizerは「たましいを調和し、奏でる者」という意味を込めた造語であり、空想上の、未知のテクノロジーによる「塗料から生まれた生き物のような巨大な音響装置」の名前である。それを表すにあたり、象形文字の前の段階として「生起文字」「しるし生命体」と言う考えを設定した。それは単純かつ反復性を持った方法でありながら、文字のように固定した形を持たない表記によって生み出される。巨大な音響装置からは、「見えない音を見えるために生み出された”文字”」が発生する。一音一音が、生き物のような身体的な姿として現れ、互いに繋がり、空間で振動する。文字を媒介にして飛び出すメッセージが空間にエネルギーを生み出す。

ハシグチリンタロウプロフィール

1985年生まれ。2004年より書を始める。Punk rockや戦後の前衛芸術運動からの多大な影響、そして書家・井上有一の「書は万人の芸術である」という思想が、表現の素地となっている。日々閃いた言葉をノートに書き留め、2016年頃からは、楽曲のタイトルのような短い英語のフレーズや造語を書くようになる。アルファベットを「音素に分解された後、発語の中に消え入るもの」として捉え、文字同士がぶつかってできる“塊”のような表現を追求しているが、その背後には、日本古来の空間性や言語観が息づいている。

制作はタオルで書くpunkを彷彿とさせる一気呵成のスタイル。タオルに含ませた塗料から飛び出したような文字と向き合う中で、「塗料から生まれる生き物としての文字」という考えに至る。文字の持つ「時代を超えて人々の交感を起こす力」を見つめ、「しるしと人類」という視点から書に取り組んでいる。

6.檜皮一彦/HIWADROME: type_ark_spec2

檜皮一彦 "HIWADROME: type_ark_spec2" 2025

HIWADROMEにしてARKなるもの。

檜皮一彦プロフィール

大阪府出身。身体性をテーマに、映像作品やパフォーマンス、自身も移動に用いる車いすを素材にしたインスタレーション作品《HIWADROME》シリーズをファーストラインとして展開。また、旅やワークショップ、建築への介入を通じて、モビリティやアクセシビリティを考察・提案するプロジェクト《walkingpractice™》、車いす編み機による路面レコーディングプロジェクト《TRAIL by walkingpractice™》、さらに《Electric wheelchair sound generator》を用いたノイズサウンドギグなどを展開している。

7.森万里子/Cycloid III

森万里子 "Cycloid III" 2015

サイクロイドとは円がある規則のもとで回転するときに描く軌跡の総称で、特に外サイクロイドの作る、外部に増殖していくかのような形を作品に取り入れています。複雑で繊細な形が絡み合って広がっていくアルミニウム製の彫刻作品は、パールのように輝く塗料で覆われており、永遠の回転を感じさせる躍動感にあふれています。「宇宙は誕生や消滅を繰り返し、始まりもなければ終わりもない、またパラレルに空間が存在する可能性すらある」という概念は、メビウスの輪のような形状を持つ作品として可視化されました。

森万里子プロフィール

1990年代半ばより世界各国の国際展に参加し、美術館での個展も多数開催している、日本を代表するアーティスト。主な個展に、《ピュアランド》(東京都現代美術館、2002年)、《Wave UFO》(パブリック・アート・ファンド、ブレゲンツ美術館、2003年)、《Oneness》(ブラジル銀行文化センター、2011年)、《Rebirth》(ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ[ロンドン]、2012年)などがある。主なグループ展としては、《サンパウロ・ビエンナーレ》(2002年)、《第51回ヴェネツィア・ビエンナーレ》(2005年)などがある。個展《Oneness》展は、ブラジル銀行文化センターにおいてその年の世界最多入場者数(累計538,328人)を記録した現代美術展となった。

屋外作品としては、2010年に宮古島に《サンピラー》、2016年にはリオ・オリンピックの公式文化プログラムとして《Ring: One with Nature》を発表。主な収蔵先には、ニューヨーク近代美術館、グッゲンハイム美術館などがある。主な受賞歴としては、1997年に第47回ヴェネツィア・ビエンナーレ優秀賞、2014年にロンドン芸術大学より名誉フェローの称号を授与されている。